- •2.3.2. Джиттер

- •2.4. Математическая модель канала с замираниями

- •3.4. Избыточность источника

- •3.6. Совместная энтропия двух источников

- •3.7. Скорость передачи и пропускная способность канала связи

- •4.1.2. Представление аналоговых сигналов в дискретной форме

- •4.1.4. Дискретизация полосовых сигналов

- •4.1.5. Дискретизация сигналов в реальных системах

- •4.1.7. Выводы и практические рекомендации

- •4.2. Квантование по уровню

- •4.2.3. Техническая реализация схем квантования по уровню

- •5.4. Алгоритм Лемпеля−Зива−Велча (LZW)

- •6.1. Симметричные криптосистемы

- •6.3. Криптографический протокол

4.ДИСКРЕТИЗАЦИЯ И КВАНТОВАНИЕ СИГНАЛОВ

4.1.Дискретизация во времени

4.1.1. Вводные замечания

Для передачи по каналу связи аналоговых сообщений цифровыми методами сигнал, переносящий сообщение, должен быть представлен в цифровой форме. Процедуру, реализующую данное преобразование, называют ана- лого-цифровым преобразованием. Первым этапом аналого-цифрового преобразования является дискретизация сигнала, в результате которого формируется последовательность выборок (отсчѐтов). Значения выборок соответствуют мгновенным значениям сигнала в некоторые равноотстоящие друг от

друга моменты времени. Таким образом, на выходе устройства дискретиза- |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

Р |

ции формируется дискретный во времени сигнал с континуумом значений. |

|||||||

Дискретный сигнал позволяет по выборкам точно восстановить исход- |

|||||||

|

|

|

|

|

|

И |

|

ный аналоговый сигнал. Процесс дискретизация сигнала и его восстановле- |

|||||||

ния базируется на теореме В. А. Котельникова. |

|

У |

|

||||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

Г |

|

|

|

4.1.2. Представление аналоговых сигналов в дискретной форме |

|||||||

|

|

|

Б |

|

|

|

|

Пусть s(t) − некоторый произвольный |

н логовый сигнал с ограничен- |

||||||

ным спектром, определяемым в общ мавиде комплексной функцией угловой |

|||||||

частоты S( ) S( j ) . Модуль сп |

ктральной |

плотности сигнала обозначим |

|||||

|

е |

|

|

|

|

|

|

как S( ) . Для сигнала с огранич нным спектром двухсторонняя спектраль- |

|||||||

ная плотность S( ) при | | m равна нулю. |

Угловая частота m 2 fm |

||||||

называется граничн й час |

й спектра сигнала s(t) , а сам сигнал – низкоча- |

||||||

стотным. Понят е «н зкаячастота» в данном случае является относитель- |

|||||||

ным, но не абсолютнымо. Для сигнала, формируемого датчиком температуры |

|||||||

воздуха на метеостанц , |

граничная частота |

будет порядка 10–3 Гц, для |

|||||

и |

|

|

|

|

|

|

|

аудиосигна ов – ~20 кГц, для телевизионного сигнала в классических веща- |

|||||||

тельных системах – ~6 МГц. Во всех указанных примерах сигналы называ- |

|

|

л |

ются «н зкочастотными», в англоязычной литературе – «baseband signals». В |

|

русскоязычнойблитературе иногда можно встретить понятие «видеосигнал». |

|

Каждые T секунд у сигнала берутся выборки, т. е. в данные моменты |

|

и |

|

времени определяются мгновенные значения сигнала, в результате чего фор- |

|

Бмируется последовательность импульсов (отсчѐтов) sд (t) . Значение T называется интервалом (периодом) дискретизации сигнала, величина, обратная ему, − частотой дискретизации fд 1 T . На практике чаще всего оперируют

T . На практике чаще всего оперируют

понятием частоты дискретизации, нежели интервалом дискретизации. Величина fд измеряется в единицах циклической частоты − герцах.

Аналитически дискретный сигнал задаѐтся следующим образом:

52

|

|

sд (t) s(kT ) s(t) T (t) s(t) (t kT ) . |

(4.1) |

k

Здесь k Z – номер отсчѐта; T (t) – опорный сигнал, представляющий собой последовательность δ -функций с периодом следования T .

Функция sд (t) представляет идеальный дискретный сигнал. При техническом осуществлении процесса дискретизации аналоговых сигналов вме-

сто -функций, в силу невозможности их физической реализации, использу- |

||

|

|

Р |

ется периодическая последовательность прямоугольных видеоимпульсов, |

||

длительность которых много меньше периода дискретизации T . |

||

4.1.3. Теорема В. А. Котельникова |

Г |

И |

|

||

|

|

|

Теория дискретизации сигналов базируется на теореме отчѐтов, сфор- |

||

m |

Бm |

|

мулированной советским академиком В. А. КотельниковымУ. Согласно теоре-

ме сигнал, спектр которого не превышает некоторую граничную частоту m ,

может быть точно представлен последовательностью своих отсчѐтов, взятых через равные интервалы времени T  1 (2 f ) :

1 (2 f ) :

|

|

е |

а |

|

||

|

sin m (t kT ) |

|

|

|||

s(t) s(kT ) |

|

|

|

|

s(kT ) sinc m (t kT ) . |

(4.2) |

k |

m (t kT ) кk |

|

||||

|

т |

|

|

|

||

Данное интерполяционное выражение является базовым в теории ко- |

||||||

о |

|

|

|

|

|

|

дирования аналоговых ис чников. Следует отметить, что интервал времени T может быть меньше значения 1 (2 fm ) , но не превышает его. Минимально

допустимая частота д |

скретизации сигнала равна удвоенной граничной ча- |

||||||||||||||

|

|

|

|

л |

з руемого сигнала s(t) . |

|

|

|

|

|

|||||

стоте спектра дискрет |

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

б |

иедовательности |

T (t) определяется выражением |

|

||||||||||

Спектр пос |

|

||||||||||||||

и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Б |

|

|

|

|

|

|

S ( ) д |

( n д ) , |

|

(4.3) |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

n |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где |

2 . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

д |

|

|

m |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Воспользовавшись свойством свѐртки двух функций, получим |

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

Sд |

( ) |

|

|

S( ) д |

( n д ) |

|

|

|

|

S( n д ) . |

(4.4) |

|||

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

2 |

n |

|

|

T n |

|

|||||

Здесь знак означает операцию свѐртки двух функций.

53

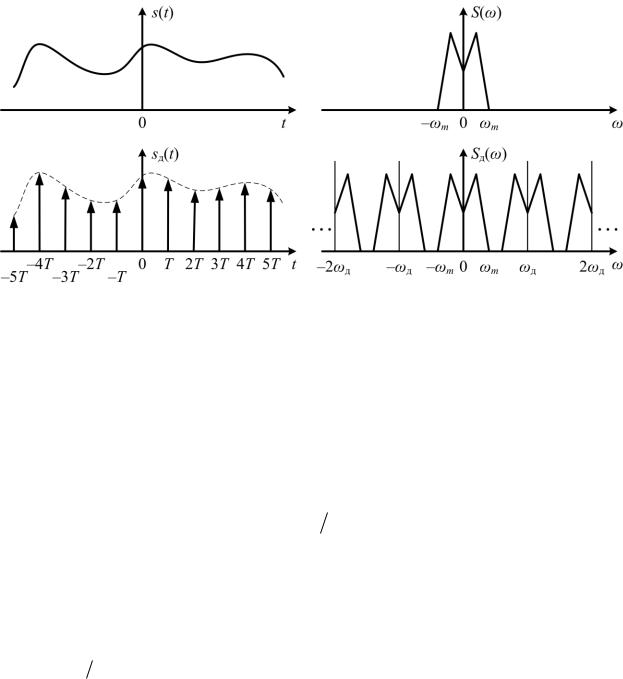

В частотной области операция дискретизации сигнала с ограниченным спектром означает повторение спектра исходного сигнала вдоль частотной оси. Период повторения спектра аналогового сигнала равен д 2 m или

fд 2 fm (см. рис. 4.1).

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Р |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

И |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

У |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Г |

|

|

|

|

ного сигнала, не |

|

|

|

|

|

Б |

|

|

д 2 m |

или |

|||||

перекрываясь тольков том случае, если |

|||||||||||||||

|

|

|

Рис. 4.1. Преобразование |

при дискретизации сигнала |

|

||||||||||

д |

|

m |

|

|

|

|

|

|

|

е |

|

|

|

|

|

|

Спектр S( ) |

исходного сигналаспектраповторяется в спектре Sд ( ) дискрет- |

|||||||||||||

f |

2 f |

|

|

|

|

|

|

|

част |

|

|

|

|

|

|

|

. Из рисунка видно, ч о восстановление аналогового сигнала из дис- |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

о |

|

|

|

|

|

|

||

кретного возможно пу ѐм пропускания последнего через идеальный фильтр |

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

и |

|

|

|

|

|

|

|

|||

нижних частот (ФНЧ) |

с |

|

той среза, заключѐнной в диапазоне от fm до |

||||||||||||

fд |

fm |

. В опт мальн м случае частота среза должна находиться посередине |

|||||||||||||

|

|

|

|

л |

|

быть равной fд |

2 . |

|

|

|

|

||||

указанного интерва а |

|

|

|

|

|||||||||||

|

Передаточная функция идеального ФНЧ определяется выражением |

|

|||||||||||||

|

и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

б |

|

|

|

|

|

T , |

| | m ; |

|

|

|

|

||

Б |

|

|

|

|

KФНЧ ( ) |

| | m , |

|

|

|

(4.5) |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

0, |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

где m T . Следовательно, |

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

S( ) Sд ( )KФНЧ ( ) . |

|

|

|

(4.6) |

||

Найдя обратное преобразование Фурье, получим импульсную характеристику ФНЧ:

54

h |

(t) |

sin mt |

. |

(4.7) |

|

||||

ФНЧ |

|

mt |

||

|

|

|

||

Вычислим обратное преобразование Фурье и получим выражение для непрерывного сигнала:

|

|

|

|

|

|

sin mt |

|

|

|

|

s(t) sд (t) hФНЧ (t) s(kT ) (t kT ) |

|

|

||||||

|

mt |

|

|||||||

|

|

|

k |

|

|

|

(4.8) |

||

|

|

|

|

sin m (t kT ) |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

Р |

|||

|

|

s(kT ) |

|

|

|

||||

|

|

m (t kT ) |

. |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|||||

|

|

k |

|

|

|

|

И |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

д |

Полученное выражение совпадает с общей записью теоремы Котельни- |

||||||||

m |

|

|

|

|

|

У |

|

||

кова. |

Теорема В. А. Котельникова |

налагает условие ограниченности на |

|||||||

спектр сигнала на выходе аналогового источника и определяет минимально возможную частоту дискретизации. В случае, еслиГчастота дискретизации f 2 f , происходит наложение, или перекрытиеБ, фрагментов спектра дис-

кретного сигнала. В этом случае неискажѐнное восстановление аналогового сигнала из дискретного невозможно. В реальных технических устройствах кодирования аналогового источника информ ции частоту дискретизации выбирают несколько большей, чем того требует теорема Котельникова, созда-

нием 3,4 кГц, однако частота дискр тизациик |

выбирается равной не 6,8 кГц, а |

вая в спектре дискретного сигнала |

оторый з щитный интервал. Например, |

||

не |

траспе |

|

|

в телефонии верхняя граничная частота |

сигнала определяется значе- |

||

ственно облегчает пр ек иртвание и расчѐт ФНЧ, восстанавливающего исходный сигнал из д скретн .

8 кГц. Таким образом, в спек ре дискр тного сигнала создаѐтся защитный

интервал fд 2 fm 1, 2 кГц . Введение такого защитного интервала суще-

Особым |

|

является дискретизация гармонического колебания с |

||

частотой f0 |

|

|

го |

|

. Здесь пр нц пиально необходимо, чтобы частота дискретиза- |

||||

ции была |

|

и |

fд 2 f0 , как того требует теорема |

|

fд 2 f0 |

, а не |

|||

В. А. Котельникова. Если частота дискретизации будет точно равна удвоен- |

|

|

случаем |

б |

|

и |

|

ной частоте коле ания, то возможна ситуация, когда все отсчѐты гармоническогоБколебан я будут иметь нулевые значения.

4.1.4. Дискретизация полосовых сигналов

Действительный сигнал s(t) называется полосовым, если его двухсторонний спектр везде равен нулю, за исключением интервалов ( 1; 2 ) и( 2 ; 1) , где 1 2 f1 , 2 2 f2 . Такой сигнал можно рассматривать как узкополосный процесс, для которого выполняется условие

55

|

|

|

|

f |

1, |

(4.9) |

|

|

|

0 |

|

f0 |

|||

|

|

|

|

|

|

||

где |

2 f |

2 1 – ширина |

|

полосы частот аналогового |

сигнала; |

||

0 |

2 f0 ( 1 |

2 ) 2 – центральная частота спектра. |

|

||||

Согласно теореме В. А. Котельникова частота дискретизации должна быть не менее 2 f2 . Однако в рассматриваемом случае это значение частоты

слишком велико для корректной дискретизации и последующего восстановления полосового сигнала. В действительности минимальная частота дискре-

тизации полосового сигнала определяется нижней граничной частотой f1 , |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

f2 , а также их разницей f |

|

И |

|||||

верхней граничной частотой |

f2 f1 – шириной |

||||||||||||

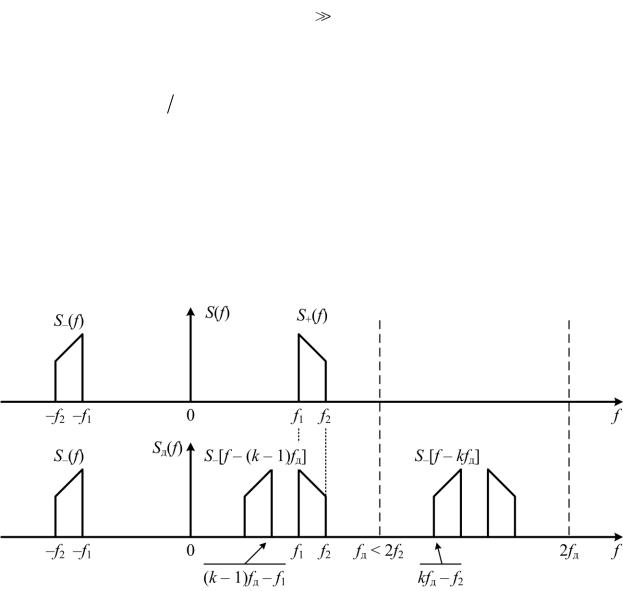

полосы частот (см. рис. 4.2). |

|

|

|

|

У |

Р |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Г |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Б |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

а |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

к |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

е |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

т |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

о |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 4.2. Спектральное преобразование при дискретизации полосового сигна- |

|||||||||||||

|

б |

|

|

|

|

|

ла |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Согласнолрис. 4.2, спектральная плотность исходного аналогового сиг- |

|||||||||||||

нала может ыть представлена суммой двух функций, |

|

первая из которых |

|||||||||||

определена для отрицательных частот, вторая – для положительных: |

|||||||||||||

Б |

|

|

|

|

S( f ) S ( f ) S ( f ) . |

|

|

|

(4.10) |

||||

|

когда |

f |

д |

2 f |

2 , при дискретизации полосового сигнала во- |

||||||||

В случае, |

|

|

|||||||||||

круг его спектра положительных частот слева и справа формируются два фрагмента его спектра отрицательных частот. Отсюда следует, что частота дискретизации fд должна быть выбрана таким образом, чтобы верхняя ча-

стота спектрального фрагмента S |

f |

(k 1) f |

|

не превышала значения |

f |

, |

|

|

|

д |

|

1 |

|

56 |

|

|

|

|

|

|

а нижняя частота спектрального фрагмента S |

f |

kf |

|

была не меньше, чем |

|

|

|

д |

|

значения f2 . В этом случае спектр исходного полосового сигнала не пере-

крывается соседними фрагментами спектра дискретного сигнала, что допускает неискажѐнное восстановление аналогового сигнала из дискретного путѐм пропускания последнего через идеальный полосовой фильтр.

Для определения частоты дискретизации полосового сигнала запишем систему неравенств:

(k 1) f |

д |

f |

f ; |

|

|

1 |

1 |

Р |

|

|

|

|

|

|

|

f2 , |

|

(4.11) |

|

kfд f2 |

|

|

||

|

|

|

|

|

где k – натуральное число. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

И |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Так как f1 f2 f |

, то выражение (4.11) можно привести к виду |

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Г |

|

|

|

|

|

|

|

1 k |

|

f2 |

|

|

|

kfд |

|

|

У |

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

. |

Б |

(4.12) |

||||||||||||||

|

|

|

|

f |

2 f |

||||||||||||||||||||

Или |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

k 1 |

fд |

|

|

f |

2 |

|

1. |

|

|

(4.13) |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

f |

|

f |

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

Минимально возможная допустимаячастота дискретизации полосового |

|||||||||||||||||||||||||

сигнала определяется выражени м |

|

|

к |

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

т |

|

|

|

2 f2 |

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

f |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

, |

|

|

|

(4.14) |

|

|

|

|

|

|

|

д minе |

f |

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

означает |

|

|

|

|

|

f |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

где операция |

X |

|

|

|

|

|

перацию округления числа X до ближайшего |

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

целого, не превышающего X. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

л |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

На рис. 4.3 пр ведено пространство допустимых частот дискретизации |

|||||||||||||||||||||||||

полосового сигна а в зав симости от отношения верхней граничной частоты |

|

|

б |

спектра сигна а к по осе занимаемых им частот. Заштрихованные области |

|

и |

|

соответствуют недопустимым значениям частоты дискретизации полосового |

|

сигнала. |

|

Б |

|

57