- •Общие сведения

- •Краткое содержание

- •Практикум

- •Тема 1. Векторная алгебра.

- •1.1. Понятие вектора и линейные операции над векторами.

- •1.1.1. Понятие вектора.

- •1.1.2. Линейные операции над векторами.

- •Свойства сложения векторов:

- •1.1.3. Понятие линейной зависимости векторов.

- •1.1.4. Линейные комбинации двух векторов.

- •Доказательство.

- •1.1.5. Линейные комбинации трех векторов.

- •Доказательство.

- •1.1.6. Линейная зависимость четырех векторов.

- •1.1.7. Понятие базиса. Аффинные координаты.

- •1.1.8. Проекция вектора на ось.

- •1.1.9. Декартова прямоугольная система координат в пространстве. (дпск)

- •1.2. Скалярное произведение двух векторов.

- •1.2.1. Определение скалярного произведения (сп).

- •1.2.2. Геометрические свойства сп.

- •Доказательство.

- •1.2.3. Алгебраические свойства сп.

- •1.2.4. Выражение скалярного произведения (сп) в декартовых прямоугольных координатах (дпк).

- •1.3. Векторное произведение двух векторов.

- •1.3.1. Правые и левые тройки векторов и системы координат.

- •1.3.2. Векторное произведение двух векторов (вп).

- •1.3.3. Геометрические свойства вп.

- •1.3.4. Алгебраические свойства векторного произведения (вп).

- •1.3.5. Понятие матрицы и определителя второго и третьего порядка.

- •1.3.6. Выражение векторного произведения (вп) в декартовых прямоугольных координатах (дпк).

- •1.3.7. Смешанное произведение трех векторов.

- •1.3.8. Выражение смешанного произведения в декартовых координатах.

- •1.4. Уравнение линии на плоскости.

- •1.4.1.Параметрическое представление линии.

- •1.4.2.Уравнение линии в полярных координатах.

- •1.4.3. Пересечение двух линий.

- •1.4.4. Уравнение поверхности и уравнение линии в пространстве.

- •1.5. Различные виды уравнений прямой на плоскости.

- •1.5.1. Общее уравнение прямой.

- •1.5.2. Уравнение прямой с угловым коэффициентом.

- •1.5.3. Уравнение прямой в отрезках.

- •1.5.4. Каноническое уравнение прямой.

- •1.5.5. Параметрические уравнения прямой.

- •1.5.6. Угол между двумя прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности двух прямых.

- •1.5.7. Нормированное уравнение прямой. Отклонение точки от прямой.

- •1.5.8. Приведение общего уравнения прямой к нормированному виду.

- •Тема 2. Геометрия на плоскости и в пространстве. Общие сведения

- •Краткое содержание

- •Практикум

- •Тема 2. Кривые второго порядка.

- •2.1. Эллипс.

- •2.1.1. Определение эллипса и вывод его канонического уравнения.

- •2.1.2. Исследование формы эллипса.

- •2.1.3. Эксцентриситет и фокальные радиусы эллипса.

- •2.2. Гипербола.

- •2.2.1. Определение гиперболы и вывод ее канонического уравнения.

- •2.2.2. Исследование формы гиперболы.

- •Асимптоты гиперболы

- •Равнобочная гипербола

- •Сопряженная гипербола

- •2.2.3. Эксцентриситет и фокальные радиусы гиперболы.

- •Фокальные радиусы

- •2.3. Парабола.

- •2.3.1. Определение параболы и ее уравнение.

- •2.3.2. Исследование формы параболы.

- •2.4. Общее свойство кривых второго порядка - эллипса, гиперболы и параболы.

- •2.4.1. Директриса эллипса гиперболы и параболы.

- •2.4.2. Полярное уравнение кривой второго порядка.

- •Тема 3. Вещественные и комплексные числа. Общие сведения

- •Краткое содержание

- •Практикум

- •3.1. Плоскость как поверхность первого порядка.

- •3.2. Неполные уравнения плоскости.

- •3.3. Уравнение плоскости в отрезках.

- •3.4. Нормальное уравнение плоскости. Расстояние от точки до плоскости.

- •3.5. Уравнение прямой в пространстве.

- •3.6. Направляющий вектор прямой. Канонические уравнения прямой. Параметрические уравнения прямой.

- •3.7. Некоторые дополнительные предложения и примеры.

- •Тема 4. Числовые последовательности. Общие сведения

- •Прямое произведение двух множеств.

- •4.1.2.Вещественные числа и их изображение на числовой оси. Основные свойства рациональных чисел.

- •Измерение отрезков числовой оси.

- •4.1.3. Ограниченные множества вещественных чисел.

- •Теорема 1.

- •4.1.4. Некоторые конкретные множества вещественных чисел.

- •4.2. Теория последовательностей.

- •4.2.1. Понятие числовой последовательности.

- •4.2.2. Бесконечно большие и бесконечно малые последовательности.

- •Примеры.

- •4.2.3. Основные теоремы о бесконечно малых последовательностях.

- •4.2.4. Сходящиеся последовательности. Основные определения.

- •Определение 2.

- •4.2.5. Основные свойства сходящихся последовательностей.

- •4.2.6. Арифметические свойства сходящихся последовательностей.

- •4.2.7. Монотонные последовательности.

- •4.2.8. Число е.

- •4.2.9. Предельный переход в неравенствах.

- •Следствие 1.

- •4.2.10. Подпоследовательности числовых последовательностей.

- •4.2.11. Предельные точки последовательности.

- •4.3. Понятие функции. Предел функции. Непрерывность.

- •4.3.1. Определение функции. Определение 1.

- •4.3.2. Способы задания функций.

- •4.3.3. Монотонные функции.

- •4.3.4. Сложная функция.

- •4.3.5. Обратная функция.

- •4.3.8. Односторонние пределы.

- •4.3.9. Пределы на бесконечности.

4.3. Понятие функции. Предел функции. Непрерывность.

4.3.1. Определение функции. Определение 1.

Пусть даны два непустых подмножества {x}и {y}множества R.

Если каждому элементу x из {x} ставится в соответствие один элемент y из {y}, то y называется функцией f (отображением) аргумента x. Это записывается в виде:

![]() .

.

Другими словами, с

помощью функции y=f(x) подмножество {x}

отображается в подмножестве {y}, поэтому

допустима запись

![]()

Подмножество {x} или D(f) называется областью определения функции y, подмножество {y} или E(f) - множеством ее значений. Аргумент x часто называют независимой переменной, функцию y -зависимой переменной, а соответствие между ними- функциональной зависимостью.

Частным значением функции y=f(x) при x=a, a{x} называется то значение y , которое соответствует заданному значению x. Оно обозначается через f(a), или yx=a .

Функции могут быть заданы аналитически, графически и с помощью таблиц.

4.3.2. Способы задания функций.

Функция задана аналитически , если функциональная зависимость выражена в виде формулы, которая указывает совокупность тех математических операций, которые должны быть выполнены, чтобы по данному значению аргумента найти соответствующее значение функции.

Пример 1. Функция Дирихле

![]() .

.

Пример 2. (рис.1)

Рис.1

Определение 2. Графиком функции y=f(x), xx называется геометрическое место точек на плоскости с координатами (x,f(x)), где xx.

Графический способ задания функции, помимо геометрического изображения функции, заданной уравнением, удобен тогда, когда функцию трудно задать аналитически. Задать функцию графически - это значит задать ее график.

При табличном способе задания функции рядом с числовым значением аргумента выписывается соответствующее значение функции. Недостатком табличного способа задания функции является то, что в таблице могут быть указаны не все, а лишь отдельные значения аргумента и функции. Особенности изменения функции при этом могут быть искажены.

4.3.3. Монотонные функции.

Пусть функция y=f(x) определена на множестве {x} и точки

x1 ,x2{x}любые точки, связанные соотношением x1< x2 .

Тогда

4.3.4. Сложная функция.

Функции, полученные в результате суперпозиции (или наложения) двух или нескольких функций, называются сложными.

Если функция y зависит от переменной x, т.е. y=f(x), xx; a x, в свою очередь, является какой-либо функцией от независимой переменной t, т.е. x=(t), t{t}, то переменная y называется функцией от функции (или сложной функцией от t) и записывается в виде

y=f(x), x=(t); или y=f((t)).

Область определения сложной функции - это множество тех значений t из {t}, для которых соответствующие значения x принадлежат области определения {x} функции y=f(x).

4.3.5. Обратная функция.

Пусть задана некоторая функция y=f(x), т.е. некоторое соответствие между множествами D(f) и E(f). Предположим, для определенности, что D(f)=[a,b], a E(f)=[]. Пусть далее каждому y[] соответствует одно и только одно значение x[a,b], для которого f(x)=y (рис.2). Тогда на сегменте [] можно определить функцию x=f-1 (y), ставя в соответствие каждому y из [] то значение x из [a,b], для которого f(x)=y. Функция x=f-1 (y) называется обратной для функции y=f(x).

Рис.2.

Замечание 1. Вместо сегментов [a,b] и [] можно рассматривать интервалы (a,b) и (). Можно допускать, что один или оба интервала (a,b) и () превращаются в бесконечную прямую или в открытую полупрямую.

Замечание 2. Если x=f-1 (y) - обратная функция для y=f(x), то очевидно, функция y=f(x) является обратной для функции x=f-1 (y). Поэтому функции y=f(x) и x=f-1 (y) называются взаимно обратными.

Одна и та же кривая y=f(x) представляет собой график функции y=f(x) и график обратной функции x=f-1 (y) (если она существует), но в последнем случае значения аргумента рассматриваются на оси Oy, а значения функции - на оси Ox.

Если придерживаться стандартных обозначений и независимую переменную обозначать через x, а функцию через y, то функция, обратная по отношению к y=f(x), запишется в виде y=f-1 (x). В этом случае график функции y=f-1 (x) окажется симметричным графику функции y=f(x) относительно прямой x=y - биссектрисы Iи III координатных углов.

Для взаимно обратных функций имеют место следующие соотношения: D(f)=E(f-1), E(f)=D(f-1), т.е. область определения данной функции совпадает с множеством значений обратной функции и наоборот.

4.3.6. Допустимые области определения функций.

Рассмотрим бесконечное множество {x}R и точку аR.

Определение. Точка а называется предельной для множества {x}, если в любой -окрестности т. а имеются точки множества {x}, отличные от а.

Замечание 1. Сама точка может принадлежать множеству {x}, а может и не принадлежать этому множеству.

Пример 1.

{x}=[0,1], a=0

![]()

Пример 2.

{x}=(-1,1)\{0}, a=0

![]()

рис.3

Замечание 2.

Множество (а-,

а+)\{a},

где >0,

называют проколотой -окрестностью

т. а. (Обозначение

![]() ).

).

Мы будем рассматривать функции y=f(x), определенные на множестве {x}, для которого точка а является предельной.

4.3.7. Определение предела функции в точке.

Определение 1. Последовательность {x} называется последовательностью Гейне (для точки а и множества {x}), если xn x, xa, xna.

Определение 2.

(определение предела по Гейне) Число b

называется пределом функции y=f(x) в точке

![]() ,

если для любой последовательности Гейне

{xn}соответствующая

последовательность значений функций

{f(xn)}сходится

к числу b.

,

если для любой последовательности Гейне

{xn}соответствующая

последовательность значений функций

{f(xn)}сходится

к числу b.

![]()

Таким образом, для доказательства того, что функция y=f(x) не имеет предела в т. а (в смысле определения по Гейне), достаточно указать две последовательности Гейне {x1n}и {x11n}, для которых

![]()

Пример 1. Функция Дирихле y=D(x) не имеет предела в т. =0.

Действительно,

![]()

![]() .

.

Пример 2. Функция y=sgnx не имеет предела в т. а=0.

![]()

Определение 2. *

(определение

предела по Коши). Число b называется

пределом функции y=f(x) в точке а, или при

xa

(![]() ),

если для любого положительного числа

найдется положительное число

такое, что для всех значений аргумента

x, удовлетворяющих условию 0<x-a,

будет выполняться неравенство f(x)-b

.

),

если для любого положительного числа

найдется положительное число

такое, что для всех значений аргумента

x, удовлетворяющих условию 0<x-a,

будет выполняться неравенство f(x)-b

.

![]() .

.

Замечание 1. Условия xn a и 0<x-a в определениях 2 и 2* исключают из рассмотрения т. а. В этой точке функция y=f(x) может быть не определена, либо ее значение может быть отличным от b. Таким образом, предел функции в т. а не зависит от значения функции в этой точке.

Замечание 2. Условие 0<x-a< (a- < x < a+)(xa) x принадлежит проколотой - окрестности т. а. Условие f(x)-b b-< f(x)<b+ f(x) принадлежит - окрестности т. b. Это условие означает, что точки графика функции y=f(x) с координатами (x, f(x)) попадают в полоску {b-<y<b+} прямой y=b.

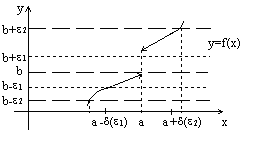

Рис. 4

Замечание 3. В определении 2* достаточно найти = () только для малых >0. Так как из неравенства 1 < 2 и f(x)-b1 , очевидно, следует неравенство f(x)-b2 для тех же значений x (и, следовательно, для (2)= (1)).

С другой стороны, если () найдено лишь для достаточно больших , то этого может быть недостаточно для существования предела функции (см. рис.5)

Рис. 5

Очевидно, для 1>0 нельзя найти (1), для которого при всех x из проколотой (1) - окрестности т. а график попадал бы в 1 - полоску y=b. (Для 2>0 такое (2) существует).

Замечание 4. Если в определении 2* по данному > 0 найдено = ()>0,

то любое 1 : 0<1 <() такое можно взять в качестве . Действительно, 0<x-a<1 0<x-a<() f(x)-b . Отсюда следует, что в определении 2* не нужно искать наибольшее возможное значение по данному значению > 0.

Замечание 5.

Определение 2* можно сформулировать

следующим образом:![]() ,

если для любой

- окрестности точки b , существует такая

-

окрестность т. а, что для всех значений

аргумента x, принадлежащих этой -

окрестности и отличных от а, значение

функции f(x) попадает в

- окрестность т. b.

,

если для любой

- окрестности точки b , существует такая

-

окрестность т. а, что для всех значений

аргумента x, принадлежащих этой -

окрестности и отличных от а, значение

функции f(x) попадает в

- окрестность т. b.

Замечание 6. В определении предела требуется существование симметричной окрестности (- окрестности) точки а, но для - окрестности т. b, может существовать несимметричная большая окрестность. (см. рис. 2).

Теорема. Определения 2 и 2*предела функции по Гейне и Коши эквивалентны.

Пример 3. Доказать

по определению, что

![]() .

.

Запишем определение предела по Коши для данной функции.

![]()

Задача состоит в том, чтобы по найти , при котором справедлива эта импликация.

Рассмотрим неравенство x3 +x-10< и будем искать часть множества его решений вида x-2< h(), тогда h() можно будет взять в качестве .

x3 + x-10= x3 - 8+ x-2=(x-2)(x2 +2x+4+1)

x3 + x-10< E x-2x2 +2x +5.

Рассмотрим сегмент [1, 3] , на котором функция x2+2x+5 является ограниченной: x2 +2x+5 9+6+5=20, тогда

Отсюда, в качестве

можно взять

![]() Число

1,

т.к. x1,3.

Таким образом, условие ограниченности

x2 +2x

+5, а следовательно, возможность сведения

неравенства x3

+x-10<

к более простому

Число

1,

т.к. x1,3.

Таким образом, условие ограниченности

x2 +2x

+5, а следовательно, возможность сведения

неравенства x3

+x-10<

к более простому

![]() повлекло

за собой ограничение области изменения

x , т.е. ограничение на величину

сверху. Если

мало (например, <1),

то

повлекло

за собой ограничение области изменения

x , т.е. ограничение на величину

сверху. Если

мало (например, <1),

то

![]() ,

т.е. ограничение 1

не является существенным. Далее заметим,

что даже при малых >0

число

,

т.е. ограничение 1

не является существенным. Далее заметим,

что даже при малых >0

число

![]() не

является наибольшим возможным .

Однако, как мы уже отмечали, наибольшее

в определении предела и не нужно.

не

является наибольшим возможным .

Однако, как мы уже отмечали, наибольшее

в определении предела и не нужно.