- •Ботаника – комплексная наука о растениях. Растения – живой организм. Дисциплины ботаники. Значение ботаники для фармакогнозии и медицины.

- •Клетка – основная структурная, функциональная и генетическая единица. Компоненты эукариотической растительной клетки, поверхностный аппарат, цитоплазма, ядерный аппарат

- •3.Характерные особенности растительной клетки. Их форма, размеры, структура и функции

- •Цитоплазма. Гиалоплазма. Плазмолемма. Тонопласт. Органеллы растительной клетки

- •Типы пластид, их субмикроскопическая структура, место нахождения в клетках и органах. Функции пластид

- •Ядро, его структурные компоненты, локализация днк и рнк в ядре. Роль ядра в жизни клетки

- •Способы деления клеток. Жизненный цикл клетки

- •Митоз (кариокинез), фазы митоза, характерные особенности митоза растительных клеток. Биологический смысл митоза

- •Особенности митоза у растений и у животных:

- •Клеточная стенка, структура и химический состав первичной и вторичной клеточной оболочки. Примеры тканей с первичной и вторичной клеточными оболочками.

- •Поры, простые и окаймленные поровые каналы, плазмодесмы и перфорации, их формирование и функции

- •Вторичные химические изменения клеточной стенки. Реактивы для обнаружения видоизмененных клеточных оболочек

- •Вакуоли и клеточный сок, состав клеточного сока, его свойства. Главные функции вакуолей

- •Явление тургора и плазмолиза в растительной клетке, осмотическое давление и сосущая сила клеток, их взаимосвязь

- •Клеточные включения (эргастические вещества). Запасные вещества (белки, жиры, масла), их форма, функции и значение для растительных клеток

- •Клеточные включения, экскреторные вещества, их форма, структура и значение для растений

- •Растительные ткани. Принципы их классификаций, функции различных тканей

- •Образовательные ткани, их классификация, происхождение, строение и функции

- •Наружные и пограничные ткани стебля. Эпидерма, ее происхождение, строение и функции

- •Отличительные особенности эпидермы листьев и стеблей однодольных и двудольных растений, строение устьичного комплекса, механизм его работы

- •Ризодерма, веламен, происхождение, особенности строения, функции

- •Перидерма стебля и корня. Происхождение, характерные особенности. Значение

- •Корка (ритидом), ее формирование и значение

- •Трихомы и секреторные структуры. Классификация по группам. Их особенности и значения для растений

- •Вторичные меристемы. Их образование, строение , и функции.

- •Основные ткани

- •Механические ткани, их типы, характерные особенности строения, функции

- •Проводящие ткани, флоэма и ксилема – комплексные ткани. Состав флоэмы, формирование ситовидных трубок, их функции

- •Состав ксилемы (древесины). Образование, их типы. Типы перфорации сосудов. Значение сосудов

- •Трахеиды и сосуды. Их сходства и различия

- •Свп, их месторасположение, формирование элементов вторичной флоэмы и вторичной ксилемы

- •32. Стебель

- •42. Корень, его функции. Зоны корня, их характерные признаки. Гистогены корня

- •43. Первичная анатомическая структура корня. Отличительные особенности корней однодольных и двудольных растений в зоне всасывания

- •44. Образование камбия и феллогена в корне. Переход ко вторичному строению

- •Анатомическое строение корнеплода

- •46. Лист, его функции. Типы листьев с учетом анатомической структуры. Строение дорзовентрального листа

44. Образование камбия и феллогена в корне. Переход ко вторичному строению

Вторичное строение корня. У голосеменных и двудольных растений первичное строение сохраняется недолго и выше зоны всасывания сменяется вторичным. Вторичное утолщение корня происходит за счет деятельности вторичных боковых меристем – камбия и феллогена.

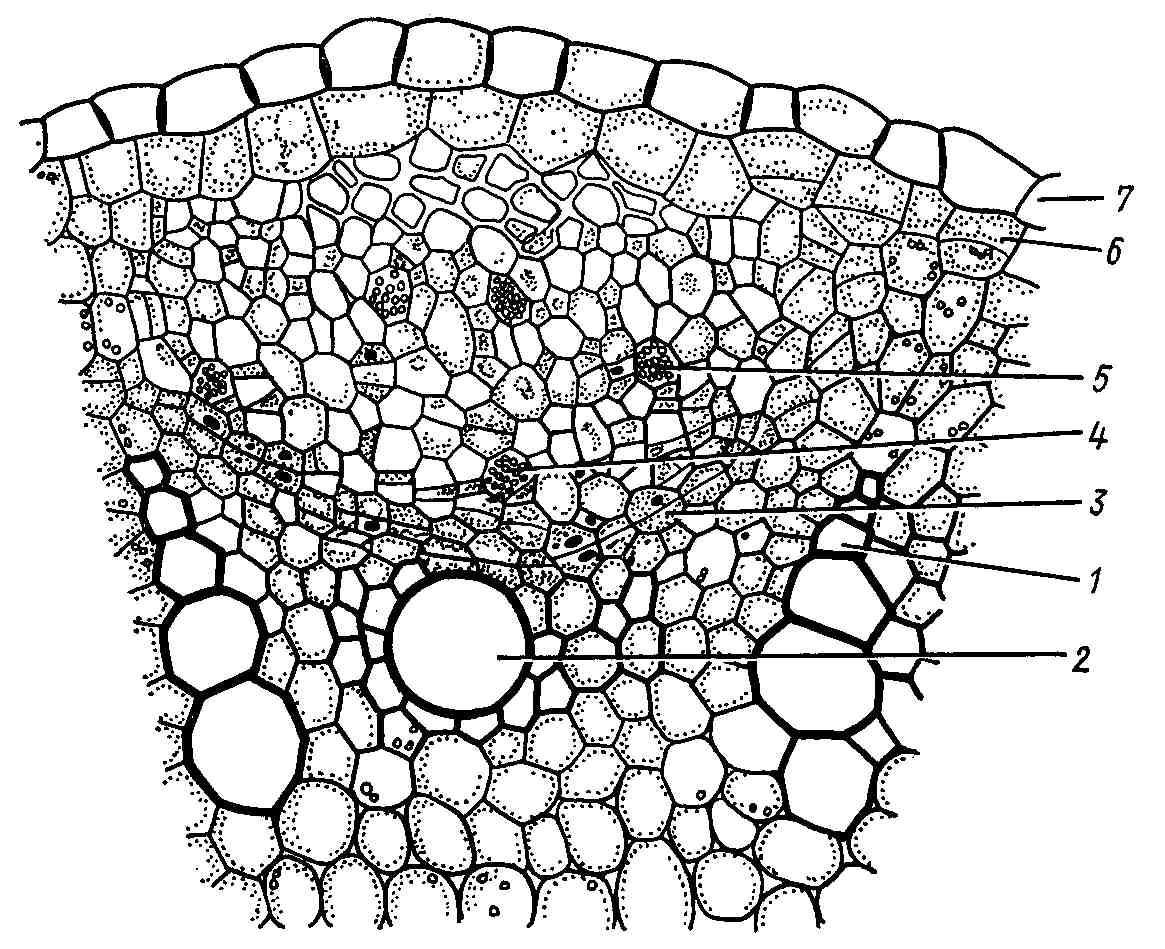

Камбий возникает в корнях из меристематических прокамбиальных клеток в виде прослойки между первичными ксилемой и флоэмой (рис. 4.9 ). В зависимости от числа флоэмных тяжей одновременно закладываются две или более зоны камбиальной активности. Сначала камбиальные прослойки разобщены между собой, но вскоре клетки перицикла, лежащие против лучей ксилемы, делятся тангенциально и соединяют камбий в непрерывный слой, окружающий первичную ксилему. Камбий откладывает внутрь слои вторичной ксилемы (древесины) и наружу вторичную флоэму (луб). Если этот процесс длится долго, то корни достигают значительной толщины.

Рис. 4.9. Заложение и начало деятельности камбия в корне проростка тыквы: 1 – первичная ксилема; 2 – вторичная ксилема; 3 – камбий; 4 – вторичная флоэма; 5 – первичная флоэма; 6 – перицикл; 7 – эндодерма.

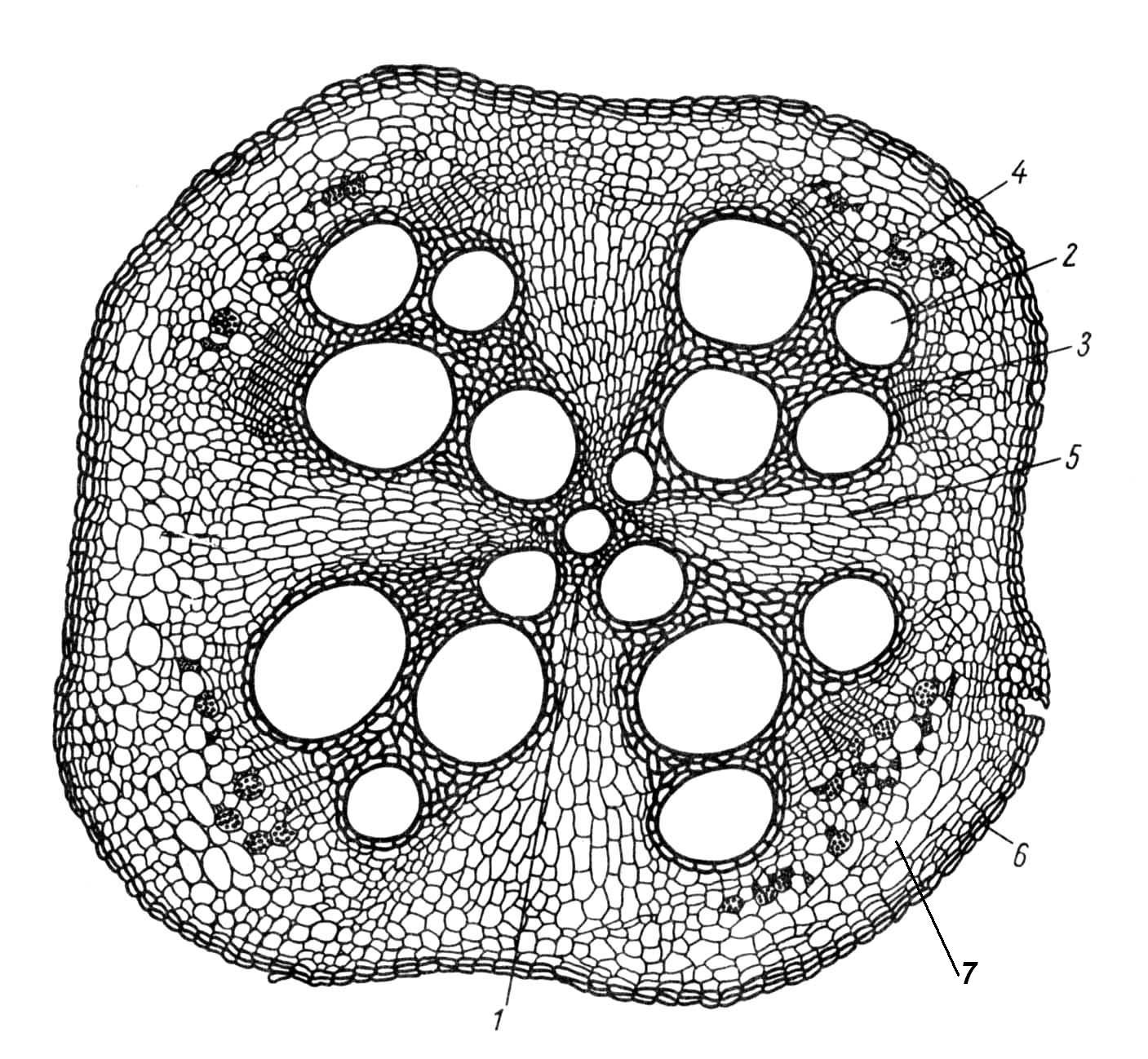

Участки камбия, возникшие из перицикла, состоят из паренхимных клеток и не способны откладывать элементы проводящих тканей. Они образуют первичные сердцевинные лучи, представляющие собой широкие участки паренхимы между вторичными проводящими тканями (рис. 4.10 ). Вторичные сердцевинные, или лубодревесинные лучи возникают дополнительно при длительном утолщении корня, они обычно yже первичных. Сердцевинные лучи обеспечивают связь между ксилемой и флоэмой корня, по ним происходит радиальный транспорт различных соединений.

В результате деятельности камбия первичная флоэма оттесняется наружу и сдавливается. Звезда первичной ксилемы остается в центре корня, ее лучи могут сохраняться в течение длительного времени (рис. 4.10 ), но чаще центр корня заполняется вторичной ксилемой, и первичная ксилема становится незаметной.

Рис. 4.10. Поперечный срез корня тыквы (вторичное строение ): 1 – первичная ксилема; 2 – вторичная ксилема; 3 – камбий; 4 – вторичная флоэма; 5 – первичный сердцевинный луч; 6 – пробка; 7 – паренхима вторичной коры.

Ткани первичной коры не могут следовать за вторичным утолщением и обречены на гибель. Они заменяются вторичной покровной тканью – перидермой, которая может растягиваться на поверхности утолщающегося корня благодаря работе феллогена. Феллоген закладывается в перицикле и начинает откладывать наружу пробку, а внутрь - феллодерму. Первичная кора, отрезанная пробкой от внутренних живых тканей, отмирает и сбрасывается (рис. 4.11 ).

Клетки феллодермы и паренхима, образовавшаяся за счет деления клеток перицикла, образуют паренхиму вторичной коры, окружающую проводящие ткани (рис. 4.10 ). Снаружи корни вторичного строения покрыты перидермой. Корка образуется редко, лишь на старых корнях деревьев.

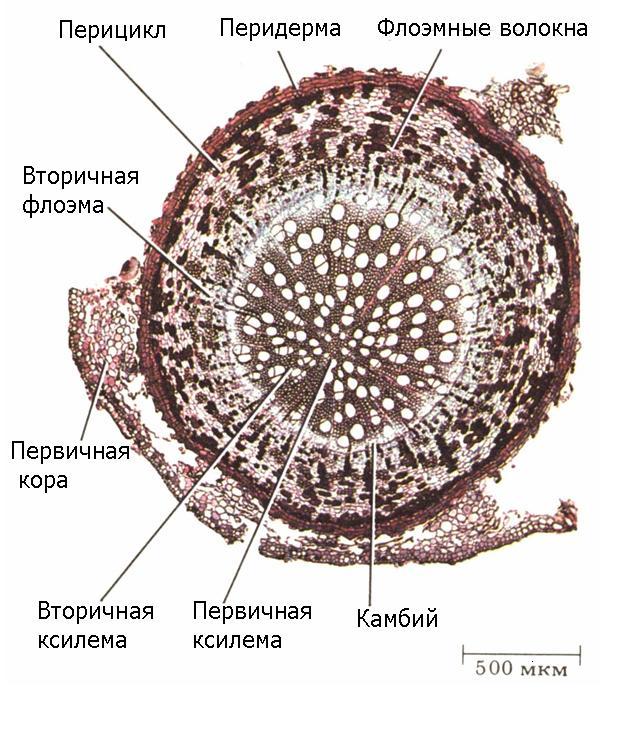

Многолетние корни древесных растений в результате длительной активности камбия нередко сильно утолщаются. Вторичная ксилема у таких корней сливается в сплошной цилиндр, окруженный снаружи кольцом камбия и сплошным кольцом вторичной флоэмы (рис. 4.11 ). По сравнению со стеблем границы годичных колец в древесине корня выражены значительно слабее, луб развит сильнее, сердцевинные лучи, как правило, шире.

Рис. 4.11. Поперечный срез корня ивы в конце первого вегетационного периода.

Диагностика корня вторичного происхождения:

-

Покровная ткань – перидерма

-

ПК отсутствует

-

В центре ЦОЦ сохраняются лучи первичной ксилемы (от 1 до 5), между которыми располагаются открытые коллатеральные пучки в количестве, соответствующем лучам первичной ксилемы