- •Ботаника – комплексная наука о растениях. Растения – живой организм. Дисциплины ботаники. Значение ботаники для фармакогнозии и медицины.

- •Клетка – основная структурная, функциональная и генетическая единица. Компоненты эукариотической растительной клетки, поверхностный аппарат, цитоплазма, ядерный аппарат

- •3.Характерные особенности растительной клетки. Их форма, размеры, структура и функции

- •Цитоплазма. Гиалоплазма. Плазмолемма. Тонопласт. Органеллы растительной клетки

- •Типы пластид, их субмикроскопическая структура, место нахождения в клетках и органах. Функции пластид

- •Ядро, его структурные компоненты, локализация днк и рнк в ядре. Роль ядра в жизни клетки

- •Способы деления клеток. Жизненный цикл клетки

- •Митоз (кариокинез), фазы митоза, характерные особенности митоза растительных клеток. Биологический смысл митоза

- •Особенности митоза у растений и у животных:

- •Клеточная стенка, структура и химический состав первичной и вторичной клеточной оболочки. Примеры тканей с первичной и вторичной клеточными оболочками.

- •Поры, простые и окаймленные поровые каналы, плазмодесмы и перфорации, их формирование и функции

- •Вторичные химические изменения клеточной стенки. Реактивы для обнаружения видоизмененных клеточных оболочек

- •Вакуоли и клеточный сок, состав клеточного сока, его свойства. Главные функции вакуолей

- •Явление тургора и плазмолиза в растительной клетке, осмотическое давление и сосущая сила клеток, их взаимосвязь

- •Клеточные включения (эргастические вещества). Запасные вещества (белки, жиры, масла), их форма, функции и значение для растительных клеток

- •Клеточные включения, экскреторные вещества, их форма, структура и значение для растений

- •Растительные ткани. Принципы их классификаций, функции различных тканей

- •Образовательные ткани, их классификация, происхождение, строение и функции

- •Наружные и пограничные ткани стебля. Эпидерма, ее происхождение, строение и функции

- •Отличительные особенности эпидермы листьев и стеблей однодольных и двудольных растений, строение устьичного комплекса, механизм его работы

- •Ризодерма, веламен, происхождение, особенности строения, функции

- •Перидерма стебля и корня. Происхождение, характерные особенности. Значение

- •Корка (ритидом), ее формирование и значение

- •Трихомы и секреторные структуры. Классификация по группам. Их особенности и значения для растений

- •Вторичные меристемы. Их образование, строение , и функции.

- •Основные ткани

- •Механические ткани, их типы, характерные особенности строения, функции

- •Проводящие ткани, флоэма и ксилема – комплексные ткани. Состав флоэмы, формирование ситовидных трубок, их функции

- •Состав ксилемы (древесины). Образование, их типы. Типы перфорации сосудов. Значение сосудов

- •Трахеиды и сосуды. Их сходства и различия

- •Свп, их месторасположение, формирование элементов вторичной флоэмы и вторичной ксилемы

- •32. Стебель

- •42. Корень, его функции. Зоны корня, их характерные признаки. Гистогены корня

- •43. Первичная анатомическая структура корня. Отличительные особенности корней однодольных и двудольных растений в зоне всасывания

- •44. Образование камбия и феллогена в корне. Переход ко вторичному строению

- •Анатомическое строение корнеплода

- •46. Лист, его функции. Типы листьев с учетом анатомической структуры. Строение дорзовентрального листа

-

Проводящие ткани, флоэма и ксилема – комплексные ткани. Состав флоэмы, формирование ситовидных трубок, их функции

Проводящие ткани служат для передвижения по растению растворенных в воде питательных веществ. Они возникли как следствие приспособления растений к жизни на суше. В связи с жизнью в двух средах – почвенной и воздушной, возникли две проводящие ткани, по которым вещества передвигаются в двух направлениях.

-

По ксилеме от корней к листьям поднимаются вещества почвенного питания – вода и растворенные в ней минеральные соли (восходящий, или транспирационный ток).

-

По флоэме от листьев к корням передвигаются вещества, образовавшиеся в процессе фотосинтеза, главным образом сахароза (нисходящий ток). Так как эти вещества представляют собой продукты ассимиляции углекислого газа, транспорт веще ств по флоэме называют током ассимилятов.

|

|

Проводящие элементы |

Механические элементы |

Запасающие элементы |

|

Флоэма (луб) |

Ситовидные трубки и клетки спутницы |

Лубяные волокна – камбиформ |

Лубяная паренхима (тонкостенная) |

|

Ксилема (древесина) |

Сосуды и трахеиды |

Древесинные волокна – либриформ |

Древесинная паренхима (часто склерефицирована) |

Проводящие ткани образуют в теле растения непрерывную разветвленную систему, соединяющую все органы – от тончайших корешков до самых молодых побегов. Ксилема и флоэма представляют собой сложные ткани, в их состав входят разнородные элементы – проводящие, механические, запасающие, выделительные. Самыми важными являются проводящие элементы, именно они выполняют функцию проведения веществ.

Ксилема и флоэма формируются из одной и той же меристемы и, поэтому, в растении всегда располагаются рядом. Первичные проводящие ткани образуются из первичной латеральной меристемы – прокамбия, вторичные – из вторичной латеральной меристемы – камбия. Вторичные проводящие ткани имеют более сложное строение, чем первичные.

Флоэма (луб) состоит из проводящих - ситовидных - элементов, сопровождающих клеток (клеток-спутниц), механических элементов – флоэмных (лубяных) волокон и элементов основной ткани – флоэмной (лубяной) паренхимы.

В отличие от трахеальных элементов проводящие элементы флоэмы и в зрелом состоянии остаются живыми, а их клеточные стенки – первичными, неодревесневшими. На стенках ситовидных элементов имеются группы мелких сквозных отверстий – ситовидные поля, через которые сообщаются протопласты соседних клеток и происходит транспорт веществ. Различают два типа ситовидных элементов – ситовидные клетки и членики ситовидных трубок.

Ситовидные клетки являются более примитивными, они присущи споровым и голосеменным растениям. Ситовидная клетка – это одна клетка, сильно вытянутая в длину, с заостренными концами. Ее ситовидные поля рассеяны по боковым стенкам. Кроме того, ситовидные клетки имеют и другие примитивные признаки: они лишены специализированных сопровождающих клеток и в зрелом состоянии содержат ядра.

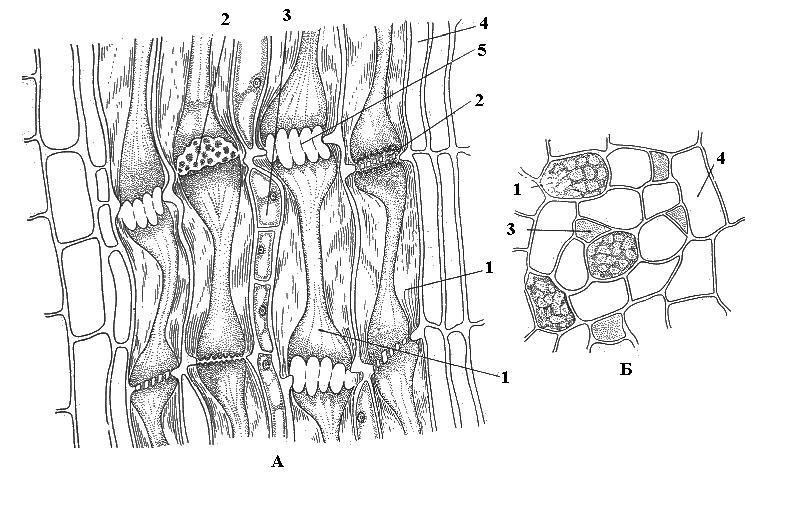

У покрытосеменных растений транспорт ассимилятов осуществляют ситовидные трубки (рис. 3.28 ). Они состоят из многих отдельных клеток – члеников, расположенных один над другим. Ситовидные поля двух соседних члеников образуют ситовидную пластинку. Ситовидные пластинки имеют более совершенное строение, чем ситовидные поля (перфорации крупнее и их больше). Оболочка ситовидных трубок тонкая, неодревесневшая. Содержимое представлено денатурированной цитоплазмой, ядра нет.

Ситовидные трубки возникают из вертикального ряда меристематических клеток. Каждая клетка делится продольной оплперегородкой. Из более крупной клетки образуется членик ситовидной трубки, из более мелкой – клетка-спутница.

Ситовидная трубка функционирует 2-3 вегетационных периода. Осенью на ситовидную пластинку выделяется каллоза, закрывающая канальцы ситечек. Она образует каллюс или мозолистое тело (цитоплазма отмирает, членики заполняются водой или воздухом, давление со стороны окружающих клеток сплющивает их до полного исчезновения полости – облитерируется).

В члениках ситовидных трубок в зрелом состоянии отсутствуют ядра, однако они остаются живыми и деятельно проводят вещества. Важная роль в проведении ассимилятов по ситовидным трубкам принадлежит сопровождающим клеткам (клеткам-спутницам) – стимулируют передвижение органических веществ по ситовидной трубке. Каждый членик ситовидной трубки и его сопровождающая клетка (или две-три клетки в случае дополнительного деления) возникают одновременно из одной меристематической клетки. Клетки–спутницы имеют тонкие целлюлозные стенки, крупное ядро и густую цитоплазму с многочисленными митохондриями, мелкие вакуоли, запасных веществ нет; в них происходит интенсивный обмен веществ. Между ситовидными трубками и прилегающими к ним сопровождающими клетками имеются многочисленные цитоплазматические связи. Считается, что клетки-спутницы вместе с члениками ситовидных трубок составляют единую физиологическую систему, осуществляющую ток ассимилятов. Клетки – спутницы отсутствуют во флоэме хвойных растений.

Рис. 3.28. Флоэма стебля тыквы на продольном (А) и поперечном (Б) срезе : 1 – членик ситовидной трубки; 2 – ситовидная пластинка; 3 – сопровождающая клетка; 4 – лубяная (флоэмная) паренхима; 5 – закупоренная ситовидная пластинка.

Длительность функционирования ситовидных трубок невелика. У однолетников и в надземных побегах многолетних трав – не более одного вегетационного периода, у кустарников и деревьев – не более трех-четырех лет. При отмирании живого содержимого ситовидной трубки, отмирает и клетка-спутница.

Лубяная паренхима состоит из живых тонкостенных клеток. В ее клетках часто накапливаются запасные вещества, а также смолы, танниды и др. Лубяные волокна играют опорную роль. Они присутствуют не у всех растений.