- •Ботаника – комплексная наука о растениях. Растения – живой организм. Дисциплины ботаники. Значение ботаники для фармакогнозии и медицины.

- •Клетка – основная структурная, функциональная и генетическая единица. Компоненты эукариотической растительной клетки, поверхностный аппарат, цитоплазма, ядерный аппарат

- •3.Характерные особенности растительной клетки. Их форма, размеры, структура и функции

- •Цитоплазма. Гиалоплазма. Плазмолемма. Тонопласт. Органеллы растительной клетки

- •Типы пластид, их субмикроскопическая структура, место нахождения в клетках и органах. Функции пластид

- •Ядро, его структурные компоненты, локализация днк и рнк в ядре. Роль ядра в жизни клетки

- •Способы деления клеток. Жизненный цикл клетки

- •Митоз (кариокинез), фазы митоза, характерные особенности митоза растительных клеток. Биологический смысл митоза

- •Особенности митоза у растений и у животных:

- •Клеточная стенка, структура и химический состав первичной и вторичной клеточной оболочки. Примеры тканей с первичной и вторичной клеточными оболочками.

- •Поры, простые и окаймленные поровые каналы, плазмодесмы и перфорации, их формирование и функции

- •Вторичные химические изменения клеточной стенки. Реактивы для обнаружения видоизмененных клеточных оболочек

- •Вакуоли и клеточный сок, состав клеточного сока, его свойства. Главные функции вакуолей

- •Явление тургора и плазмолиза в растительной клетке, осмотическое давление и сосущая сила клеток, их взаимосвязь

- •Клеточные включения (эргастические вещества). Запасные вещества (белки, жиры, масла), их форма, функции и значение для растительных клеток

- •Клеточные включения, экскреторные вещества, их форма, структура и значение для растений

- •Растительные ткани. Принципы их классификаций, функции различных тканей

- •Образовательные ткани, их классификация, происхождение, строение и функции

- •Наружные и пограничные ткани стебля. Эпидерма, ее происхождение, строение и функции

- •Отличительные особенности эпидермы листьев и стеблей однодольных и двудольных растений, строение устьичного комплекса, механизм его работы

- •Ризодерма, веламен, происхождение, особенности строения, функции

- •Перидерма стебля и корня. Происхождение, характерные особенности. Значение

- •Корка (ритидом), ее формирование и значение

- •Трихомы и секреторные структуры. Классификация по группам. Их особенности и значения для растений

- •Вторичные меристемы. Их образование, строение , и функции.

- •Основные ткани

- •Механические ткани, их типы, характерные особенности строения, функции

- •Проводящие ткани, флоэма и ксилема – комплексные ткани. Состав флоэмы, формирование ситовидных трубок, их функции

- •Состав ксилемы (древесины). Образование, их типы. Типы перфорации сосудов. Значение сосудов

- •Трахеиды и сосуды. Их сходства и различия

- •Свп, их месторасположение, формирование элементов вторичной флоэмы и вторичной ксилемы

- •32. Стебель

- •42. Корень, его функции. Зоны корня, их характерные признаки. Гистогены корня

- •43. Первичная анатомическая структура корня. Отличительные особенности корней однодольных и двудольных растений в зоне всасывания

- •44. Образование камбия и феллогена в корне. Переход ко вторичному строению

- •Анатомическое строение корнеплода

- •46. Лист, его функции. Типы листьев с учетом анатомической структуры. Строение дорзовентрального листа

-

Механические ткани, их типы, характерные особенности строения, функции

|

колленхима

|

склеренхима |

волокна

(древесинные, либриформ)

(экстраксилярные) |

склереиды |

Механические (скелетные, опорные, арматурные) ткани выполняют в растении роль скелета, который скрепляет ткани и части органов между собой. Они придают растениям прочность, способность противостоять действию тяжести собственных органов, порывам ветра, дождю, снегу, вытаптыванию животными. Клетки механических тканей разнообразны по форме, но имеют общий признак – сильно утолщенные клеточные стенки, которые даже после отмирания протопласта продолжают выполнять опорную функцию. Различают два типа механических тканей: 1) колленхиму и 2) склеренхиму.

Колленхима – механическая ткань молодых растущих органов, возникает очень рано, когда еще продолжается рост органа в длину. Колленхима состоит из живых, вытянутых по оси органа клеток с тупыми или скошенными концами. В клетках часто содержатся хлоропласты. Клеточные стенки утолщены неравномерно и никогда не одревесневают. Граница между первичной и вторичной стенками не выражена, в утолщениях чередуются слои целлюлозы и сильно обводненные слои, богатые пектинами и гемицеллюлозами. В растущем органе стенки клеток должны сохранять способность к растяжению, что возможно только в живых клетках. Функции опорной ткани колленхима может выполнять только в состоянии тургора. Если растение теряет воду, тонкие участки клеточных стенок складываются «гармошкой», побеги теряют упругость и обвисают.

Колленхима располагается сразу за покровной тканью в молодых стеблях, цветоносах, черешках листьев, образуя сплошной цилиндр или тяжи в ребрах. В корнях колленхима обычно не встречается. Наиболее характерна колленхима для двудольных, у однодольных растений она встречается редко.

В зависимости от характера утолщения стенок клеток различают три типа колленхимы: 1) уголковую, 2) пластинчатую и 3) рыхлую.

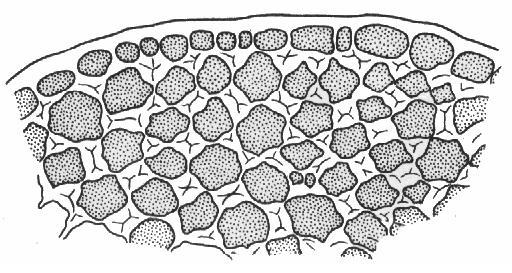

Уголковая колленхима (у травянистых двудольных растений) имеет стенки, утолщенные в углах клеток. Утолщения стенок соседних клеток смыкаются, образуя трех – пятиугольники (рис. 3.21). Уголковая колленхима часто встречается в стеблях травянистых растений, черешках листьев, вдоль главной жилки листа.

Рис. 3.21. Уголковая колленхима на поперечном срезе листового черешка свеклы.

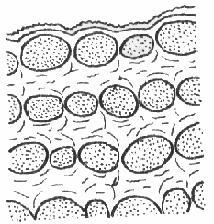

Пластинчатая колленхима (ламмелярная) (у древесных двудольных растений) имеет утолщения тангенциальных, т. е. параллельных поверхности органа, стенок клеток, которые располагаются параллельными слоями, радиальные стенки остаются тонкими (рис. 3.22 ). Она встречается, чаще всего, в молодых стеблях древесных растений.

Рис. 3.22. Пластинчатая колленхима на поперечном срезе.

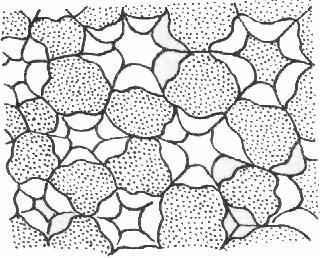

Рыхлая колленхима (лакунарная) у растений мест избыточного увлажнения; имеет хорошо выраженные межклетники. Утолщению подвергаются лишь те части стенок, которые прилегают к межклетным пространствам (рис. 3.23 ). Утолщенные оболочки направлены к межклетникам, которые выполняют функцию проветривания. Рыхлая колленхима встречается у некоторых травянистых растений (лопух, дурман). Она сочетает признаки уголковой колленхимы и аэренхимы.

Рис. 3.23. Рыхлая колленхима на поперечном срезе.

Колленхима – ткань эластичная, способная растягиваться и не мешать росту органа.

Реактив на колленхиму (целлюлозную оболочку) – Cl-Zn-I крашивание сине-фиолетовое.

Склеренхима встречается наиболее часто, во всех органах: корнях, стеблях, листьях, плодах, цветках, семенах. Клетки склеренхимы имеют равномерно утолщенные и, как правило, одревесневшие стенки. Полость клетки мала, поры простые, щелевидные, немногочисленные. Протопласт, как правило, рано отмирает, и опорную функцию выполняют мертвые клетки.

Отложение лигнина повышает прочность. Реактив на одревеснение – флюроглицин и HCl конц дает малиново – красное окрашивание.

Различают два типа склеренхимы: 1) волокна и 2) склереиды, различающиеся формой клеток.

Волокна – прозенхимные клетки, сильно вытянутые в длину и заостренные на концах. Они обеспечивают прочность органов растений на растяжение, сжатие и изгибы. Прочность волокон повышается благодаря тому, что фибриллы целлюлозы проходят в них винтообразно, меняя направление во внешних и внутренних витках.

Ксилемные (древесинные, либриформные) волокна встречаются в первичной и вторичной ксилеме.

Внексилемные (экстраксилярные) волокна расположены снаружи от ксилемы

-

коровые – в коре у 1дольных и 2дольных растений у надземных побегов, реже у корневищ

-

флоэмные ( лубяные) расположены в первичной и вторичной флоэме (лубе). Камбиформ – вторичные элементы луба камбиального происхождения

-

переваскулярные (перициклические) расположены по периферии ЦОЦ сплошным кольцом или участками над пучками; функция – укрепление ЦОЦ

Волокна, расположенные в коровой части осевого органа (во флоэме), называются лубяными. Их длина сильно колеблется: у льна - 40-60 мм, у кендыря – 2-55 мм, а у рами – 350-420 мм. Лубяные волокна с неодревесневающей клеточной стенкой являются ценным сырьем для текстильной промышленности (лен, рами, кенаф). Волокна, находящиеся в древесине (ксилеме), называются древесинными, или волокнами либриформа. Их стенки всегда одревесневшие, длина их не превышает 2 мм. В растениях также часто присутствуют волокна, не связанные с проводящими тканями (листья однодольных).

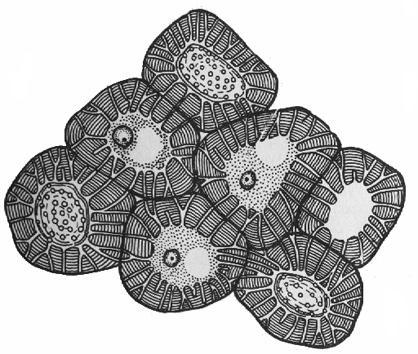

Склереиды – клетки, имеющие различную форму, чаще паренхимную. Они встречаются как поодиночке, в виде идиобластов, так и группами. Это мертвые клетки с очень толстыми одревесневшими стенками, пронизанными поровыми каналами, которые часто ветвятся (рис. 3.24 ). В зависимости от формы клеток выделяют несколько типов склереид. Наиболее часто встречаются брахисклереиды, или каменистые клетки и астросклереиды.

-

Брахисклереиды – каменистые клетки изодиаметричной формы, многогранные с сильно утолщенной клеточной оболочкой (рис. 3.24 ). Из них состоят косточки вишни, сливы, персика, скорлупа грецкого ореха. Они встречаются в мякоти плодов груши, айвы, рябины, в корнях хрена среди тонкостенных клеток. У груши при созревании плода наблюдается раздревеснение каменистых клеток.

Рис. 3.24. Каменистые клетки околоплодника груши.

-

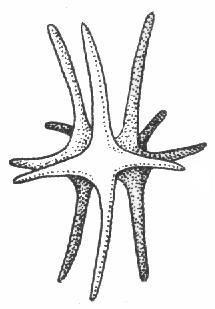

Астросклереиды имеют ветвистую форму с отростками, направленными в разные стороны (рис. 3.25). Они располагаются в виде идиобластов в мезофилле листьев некоторых растений (камелия, маслина, кубышка), скрепляя рыхлые ткани подобно шпильке в волосах.

Рис. 3.25. Астросклереида кубышки.

-

Остеосклереиды – столбчатые клетки с расширениями на обоих концах, похожи на берцовые кости

-

Макросклереиды – удлиненные, палочкообразные клетки

-

Нитевидные – довольно длинные, до 1 мм в длину

-

Трихосклереиды – тонкие, напоминают волоски, могут быть ветвистые