- •Ботаника – комплексная наука о растениях. Растения – живой организм. Дисциплины ботаники. Значение ботаники для фармакогнозии и медицины.

- •Клетка – основная структурная, функциональная и генетическая единица. Компоненты эукариотической растительной клетки, поверхностный аппарат, цитоплазма, ядерный аппарат

- •3.Характерные особенности растительной клетки. Их форма, размеры, структура и функции

- •Цитоплазма. Гиалоплазма. Плазмолемма. Тонопласт. Органеллы растительной клетки

- •Типы пластид, их субмикроскопическая структура, место нахождения в клетках и органах. Функции пластид

- •Ядро, его структурные компоненты, локализация днк и рнк в ядре. Роль ядра в жизни клетки

- •Способы деления клеток. Жизненный цикл клетки

- •Митоз (кариокинез), фазы митоза, характерные особенности митоза растительных клеток. Биологический смысл митоза

- •Особенности митоза у растений и у животных:

- •Клеточная стенка, структура и химический состав первичной и вторичной клеточной оболочки. Примеры тканей с первичной и вторичной клеточными оболочками.

- •Поры, простые и окаймленные поровые каналы, плазмодесмы и перфорации, их формирование и функции

- •Вторичные химические изменения клеточной стенки. Реактивы для обнаружения видоизмененных клеточных оболочек

- •Вакуоли и клеточный сок, состав клеточного сока, его свойства. Главные функции вакуолей

- •Явление тургора и плазмолиза в растительной клетке, осмотическое давление и сосущая сила клеток, их взаимосвязь

- •Клеточные включения (эргастические вещества). Запасные вещества (белки, жиры, масла), их форма, функции и значение для растительных клеток

- •Клеточные включения, экскреторные вещества, их форма, структура и значение для растений

- •Растительные ткани. Принципы их классификаций, функции различных тканей

- •Образовательные ткани, их классификация, происхождение, строение и функции

- •Наружные и пограничные ткани стебля. Эпидерма, ее происхождение, строение и функции

- •Отличительные особенности эпидермы листьев и стеблей однодольных и двудольных растений, строение устьичного комплекса, механизм его работы

- •Ризодерма, веламен, происхождение, особенности строения, функции

- •Перидерма стебля и корня. Происхождение, характерные особенности. Значение

- •Корка (ритидом), ее формирование и значение

- •Трихомы и секреторные структуры. Классификация по группам. Их особенности и значения для растений

- •Вторичные меристемы. Их образование, строение , и функции.

- •Основные ткани

- •Механические ткани, их типы, характерные особенности строения, функции

- •Проводящие ткани, флоэма и ксилема – комплексные ткани. Состав флоэмы, формирование ситовидных трубок, их функции

- •Состав ксилемы (древесины). Образование, их типы. Типы перфорации сосудов. Значение сосудов

- •Трахеиды и сосуды. Их сходства и различия

- •Свп, их месторасположение, формирование элементов вторичной флоэмы и вторичной ксилемы

- •32. Стебель

- •42. Корень, его функции. Зоны корня, их характерные признаки. Гистогены корня

- •43. Первичная анатомическая структура корня. Отличительные особенности корней однодольных и двудольных растений в зоне всасывания

- •44. Образование камбия и феллогена в корне. Переход ко вторичному строению

- •Анатомическое строение корнеплода

- •46. Лист, его функции. Типы листьев с учетом анатомической структуры. Строение дорзовентрального листа

-

Образовательные ткани, их классификация, происхождение, строение и функции

Тело растения формируется в результате деятельности образовательных тканей, называемых меристемами. Основное свойство меристем – способность к делению и образованию новых клеток. В теле растения образовательные ткани функционируют в течение всей жизни. У векового дерева, наряду с очень старыми тканями можно обнаружить и молодые.

В составе меристем различают: 1) инициальные клетки, или инициали, и 2) производные от инициалей. Инициали сохраняют способность к делению в течение всей жизни растения и всегда остаются в составе меристем. Производные от инициалей делятся некоторое число раз и затем превращаются в постоянные ткани.

По происхождению различают: 1) первичные меристемы, которые берут начало непосредственно от меристем зародыша, и 2) вторичные меристемы, образующиеся на более поздних этапах развития растения либо из первичных меристем, либо в результате дедифференциации постоянных тканей. Постоянные ткани, образовавшиеся из первичных меристем, называются первичными, из них складывается первичная структура тела растения. Из вторичных меристем образуются вторичные ткани, которые определяют вторичный рост растения.

В зависимости от местоположения выделяют четыре типа меристем: 1) верхушечные, или апикальные; 2) боковые, или латеральные; 3) вставочные, или интеркалярные; 4) раневые, или травматические.

Верхушечные ( апикальные) меристемы закладываются с первых стадий развития зародыша на верхушке побега и на кончике зародышевого корешка. По мере роста и ветвления на каждом боковом побеге и каждом корне образуются свои верхушечные (апикальные) меристемы. Они обеспечивают рост этих органов в длину. Апикальные меристемы всегда первичны, они образуют конусы нарастания корня и побега.

Боковые ( латеральные) меристемы располагаются по окружности осевых органов (корней, стеблей) в виде цилиндров, которые на поперечных срезах имеют вид колец. Первичные боковые меристемы – прокамбий, перицикл – возникают непосредственно под апексами и в непосредственной связи с ними. Вторичные латеральные меристемы: камбий – возникает из прокамбия - и пробковый камбий (феллоген) - образуется из клеток постоянных тканей. Боковые меристемы обеспечивают рост корня и стебля в толщину. Из прокамбия и камбия образуются проводящие ткани, из феллогена – перидерма.

Вставочные ( интеркалярные) меристемы находятся в основаниях междоузлий побегов и молодых листьев. Они первичны, поскольку являются остатками верхушечных меристем, их дифференциация задерживается по сравнению с остальными тканями. Вставочные меристемы не имеют в своем составе инициалей и со временем полностью превращаются в постоянные ткани. В их составе могут присутствовать некоторые дифференцированные элементы, например проводящие. Интеркалярный рост характерен для стеблей злаков, наблюдается также в основании луковиц, завязей.

Раневые ( травматические) меристемы обычно образуются при повреждении тканей и органов. Живые клетки постоянных тканей, окружающие пораженные участки, дедифференцируются и начинают делиться, т.е. превращаются во вторичную меристему. Раневые меристемы образуют каллус – особую ткань, состоящую из однородных паренхимных клеток, прикрывающих место поранения. Из каллуса может возникнуть любая ткань или орган растения. Часто клетки формируют феллоген, образующий на поверхности перидерму, которая закрывает рану и способствует ее заживлению. Способность растений к каллусообразованию используют для получения культуры изолированных тканей, а также в практике садоводства для размножения растений черенками и прививками.

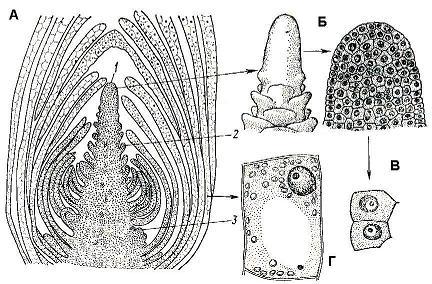

Типичные цитологические признаки образовательных тканей наиболее отчетливо выражены у апикальных меристем. Это изодиаметрические многогранные клетки, не разделенные межклетниками. Клеточные стенки тонкие, с малым содержанием целлюлозы. Цитоплазма густая, ядро относительно крупное, занимает центральное положение. В цитоплазме большое число рибосом и митохондрий, так как происходит интенсивный синтез белков и других веществ. Вакуоли очень мелкие, многочисленные (рис. 3.1 ).

Рис. 3.1. Верхушечная меристема побега элодеи:

А – продольный разрез; Б – внешний вид и продольный разрез конуса нарастания; В – клетки первичной меристемы; Г – паренхимная клетка листа, закончившая дифференцировку; 1 – конус нарастания; 2 – зачаток листа; 3 – зачаток бокового побега.