- •Основные функции социологии.

- •Ключевые идеи западноевропейской социологии хiх -начала хХв.

- •Основные теоретические разработки американских исследователей

- •Основные вехи развития социологии в России

- •1.Социальное действие и поведение

- •2.Социальное взаимодействие: типология, формы.

- •3.Социальный конфликт: сущность и основные причины.

- •Личность как Субьект и продукт социальных отношений.

- •1.Индивид и личность: тождество и отличие.

- •3. Социальный статус личности, статусные права и обязанности.

- •4. Социальные роли личности.

- •Основные виды статусов индивида

- •Регуляция поведения в обществе. Социальные отклонения. Социальные институты.

- •Социальные общности и группы. Семья как малая групПа

- •Вопросы к зачету

- •Литература

Основные вехи развития социологии в России

|

Этапы |

Примерные временные рамки |

Основные характеристики |

|

1 - й период |

середина XIX в. – начало 1920х. |

возникновение и многостороннее развитее отечественной социологии как полноценной части общемировой социологической науки. |

|

2 - й период |

начало 1920х – начало 1930х |

Развитее социологии в русле маркситско – ленинской идеологии, в интересах социализма и мирового коммунистического движения |

|

3 – й период |

1930е годы – конец 1950х. |

Практическая ликвидация социологии; полная идеологизация всей общественной жизни страны |

|

4 – й период |

с конца 1950х (особенно с конца 1970х |

Постепенное и трудное возрождение отечественной социологии и расширение круга проблем для научных исследований |

Формирование социальных отношений.

План

1.Социальное действие и поведение

2.Социальное взаимодействие: типология, формы.

3.Социальный конфликт: сущность и основные причины.

Социальная структура – анатомический скелет общества. Под структурой в науке принято понимать совокупность функционально взаимосвязанных элементов, составляющих внутреннее строение объекта.

Один из основателей социологии МАРКС ВЕБЕР (1864 – 1920) определил социологию как науку, изучающую социальное действие, под которым он понимал любое действие, ориентированное на мотивы других людей. Оно обладает двумя обязательными чертами: осознанная мотивация и ориентация на других (ожидание).

Вебер полагал, что без учета мотивов социология не в состоянии установить причинные связи, которые только и позволяют создать крупномасштабную и объективную картину социального процесса.

Мотивация - субъективно подразумеваемый смысл действия.

Итак, сделаем первый вывод: стремясь познать общество, социолог, по мнению крупнейшего авторитета М. Вебера, должен начинать с индивида. Но изучать не его душу и эмоции, и совершаемые им действия. Их следует считать социальными только и если только они имеют осознанную цель и мотивацию.

Поведение, обладающее указанными критериями, называется целерациональным.

Целирациональное действие, совершаемое вопреки здравому смыслу и собственным интересам. Назовем его отрицательной целью. Оно выпадает из поля зрения социологии, хотя остается объектом психоанализа. По соседству примостилось аффективное действие, у которого вообще нет цели.Оно совершается при сильном раздражении, вспышке гнева, стрессе или агрессии. Им занимается традиционная психология.

В жизни немало ситуаций, когда человек явными действиями маскирует неявные цели. Иначе говоря, обманывает, ловчит. Можно ли и такие действия называть целерациональными? Должен ли их изучать социолог? Конечно, да, отвечает Вебер. Если индивид ясно осознает свою цель, но под схему целенаправленного действия. Понять смысл действия значит понять самого действующего.

Середину веберовской шкалы занимают ценнострациональные и традиционные действия.

Традиционное действие – это действие, совершаемое автоматически, в силу привычки.

Ценностнорациональное действие основано на сознательной вере в то, что наш поступок имеет эстетическую, этическую и религиозную или какую – либо иную ценность.

В социологии принят специальный термин, обозначающий социальное взаимодействие, - ИНТЕРАКЦИИ. Его надо запомнить.

Однако далеко не все, что мы делаем во взаимосвязи с другими людьми, к социальному взаимодействию. Если автомобиль сбил прохожего, то это обычное дорожно-транспортное происшествие. Но оно становиться социальным взаимодействием, когда водитель и пешеход, разбирая происшедшее, отстаивают каждый свои интересы как представители двух больших социальных групп.

Итак, наш первый вывод: взаимодействие – двунаправленный процесс обмена действиями между двумя или более индивидами. Стало быть, действие всего лишь однонаправленное взаимодействие.

Действие можно подразделить на четыре вида:

-

физическое действие, например пощечина, передача книги, запись на бумаге;

-

вербальное, или словесное действие, например, оскорбление, выражение приветствия «здравствуйте»;

-

жесты как разновидность действия: улыбка, поднятый палец, рукопожатие;

-

мысленное действие выражается только во внутренней речи.

Итак, сделаем второй вывод: первая типология социального взаимодействия основана на видах действия, а вторая – статусных системах.

Все многообразие видов социального взаимодействия и складывающихся на их базе социальных отношений принято делить на две сферы – первичную и вторичную.

Первичная сфера – область личных отношений и взаимодействия, существующих в малых группах: среди друзей, в группах сверстников, в кругу семьи. Вторичная сфера – это область деловых, или формальных отношений и взаимодействие в школе, магазине, театре, церкви, банке, на приёме у врача или юриста. Деление на первичную и вторичную сферы интеракции удобно тем, что благодаря ему устанавливается соответствие между социальным взаимодействием и социальными отношениями, с одной стороны, социализацией и социальными группами – с другой.

Принято различать три основные формы взаимодействия – кооперацию, конкуренцию и конфликт.

Кооперация – сотрудничество нескольких индивидов (групп) ради решения общей задачи.

Конкуренция – индивидуальная или групповая борьба за обладание дефицитными ценностями (благами).

Конфликт – скрытое или открытое столкновение конкурирующих сторон

Объективно людям всегда лучше ладить друг с другом, однако всеобщего и вечного мира на деле не получается. Людям нужно, но трудно жить вместе. Различия между ними, противоречие их интересов, позиций и жизненное соперничество неизбежно вызывают конфликты. К о н ф л и к т (от лат. conflktus - столкновение) можно определить как серьезное разногласие, или острый спор, вызывающие борьбу интересов, взглядов, стремлений людей. Условия и причины конфликтов весьма многообразны и часто сложно переплетаются.

Основные условия и причины социальных конфликтов

Причины конфликтов:

-

социальное неравенство

-

дефицит жизненных благ

-

борьба за лучшие позиции в обществе

-

несовпадение ценностей в обществе

-

противоположность интересов людей

-

эгоистичность людей

-

плохая информация и недоразумения

-

несовершенство человеческой психики

Если же разложить их по «полочкам», то в качестве основных можно назвать следующие:

1.социальное неравенство, т. с. неодинаковое положение индивидов в обществе. Богатство, власть и высокие должности одних выступают резким контрастом бедности и подчиненности других.

2.Это обстоятельство дополняется тем, что в обществе всегда существует - дефицит жизненных благ - материальных, духовных, престижных постов, рабочих мест и т. д.

3. В результате становится неизбежной - борьба за лучшие позиции в обществе - за собственность, высокие доходы и богатство, за авторитет, власть и престиж, против дискриминации, притеснении и ущемления прав.

4. Несовпадение ценностей индивидов и общества наиболее наглядно проявляется в острых противоречиях между ориентирами большинства людей с нормальной нравственностью и асоциальным' поведением преступников и других «возмутителем спокойствия» в социуме.

5.К конфликтам ведут также противоположность интересов и эгоистичность людей. Так, если одна часть жителей многоквартирного дома хочет иметь под его окнами гаражи, а другая - детскую площадку и зелень, то, при неуступчивости сторон, конфликтная ситуация неизбежна Наконец, столкновения между людьми возможны и по причине > плохой информации (неполные сведения, искажения, наговоры, дезинформация, ложь), всяких недоразумений (ошибки, недопонимание, случайности, неудачные стечения обстоятельств), а также из-за несовершенства человеческой психики. Последнее проявляется в чрезмерных эмоциях, которые искажают взаимоотношения и затрудняют взаимопонимание людей, в ненависти, зависти, злорадстве, расовой, национальной, религиозной розни и т. д.

Обобщая, можно подчеркнуть, что в основе всех этих и других причин социальных коллизий лежит несовместимость интересов, целей, желаний и претензий конфликтующих сторон, ибо потребности людей велики и постоянно растут, а возможности для их удовлетворения всегда ограничены. Не случайно, поэтому, чем беднее общество и дефицитнее жизненные блага, тем чаще и острее в нем конфликты между людьми.

Типы социальных конфликтов.

Основные типы конфликтов между людьми

Социальные конфликты

Они весьма разнообразны и выделяются по многим и самым различным признакам. Если кратко, то можно предложить классификацию конфликтов по следующим трем группам :

1.По участникам конфликтов можно выделить пять основных типов. Внутри личностные коллизии - это разлад человека с самим собой, особенно характерный для ситуации альтернативного выбора (допустим, между нелюбимой работой и положением безработного, между хорошо оплаченным предательством и честной бедностью и т. д.). Столкновения между личностями наиболее типичны для семейно-бытовой сферы (например, на почве распространяющегося сегодня в российском обществе насилия мужей над женами и родителей над детьми), а также для трудовых коллективов (скажем, между претендентами на выгодную вакансию').

Близок к этому и следующий тип конфликтов - между личностью и обществом. Он, как уже отмечалось, связан, прежде всего с отклоняющимся поведением тех, кто пренебрегает социальными нормами.

Примерами конфликтов между социальными группами могут служить вспышки разногласий между наемными работниками и работодателями (чаще всего по условиям и оплате труда), между, скажем, почтовиками и железнодорожниками ( по тарифам на перевозки), между этническими, религиозными и другими общностями. Наконец, межгосударственные конфликты - это острые (к прискорбию, часто военные) споры стран по территориальным, экономическим, межэтническим и другим проблемам.

2.Как раз характер оспариваемых проблем позволяет выделить еще одну группу социальных коллизий - по сферам конфликтов. Здесь очевидны и понятны такие виды возможных разногласий и споров, как экономические, политические, идеологические. межнациональные, религиозные, семейно-бытовые и др.

В третьей группе - по характеру конфликтов - различают конфликты (а) подлинные, которые возникают из-за действительно существующей несовместимости интересов (скажем, когда два «поссорившихся» претендента участвуют в "конкурсной борьбе за один приз); случайные, вспыхивающие обычно по недоразумению, из-за недостаточной информированности. Эмоциональной невоздержанности и т.п., мнимые, т. е. ложные, надуманные или специально «сфабрикованные» кем-то, как говорится, «на пустом месте».

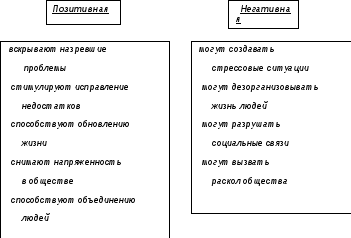

Двоякая роль конфликтов в обществе

Жизнь любого общества постоянно меняется и наполнена противоречиями, поэтому социальные разногласия неизбежны. Более того, они - нормальный, а подчас и необходимый элемент личностного общественного развития человека. Это объясняется тем, могут играть в обществе не только отрицательную, но и положительную роль . Позитивная роль конфликтов проявляется, в частности, в том, что они дают сигнал о неблагополучии в социуме, обнажают назревшие проблемы в нем, вскрывают «узкие места» и причины неудовлетворенности и противостояния людей, четко обозначая их позиции в споре. Тем самым стимулируется индивидуальная и групповая активность в исправлении недостатков, совершенствовании социальных структур и обновлении жизни. Так предотвращается возможный застой в обществе, окостенение его систем и обеспечивается социальный прогресс.

Конфликты, кроме того, служат своеобразным «выхлопным клапаном» для накопившихся страстей и средством разрядки напряженности в противоборстве сторон. При этом конструктивное урегулирование противоречий, как правило, способствует объединению людей.

Однако понятно, что наряду с положительной конфликты могут играть и негативную роль. Они подчас порождают стрессовые ситуации в социумах, дезорганизуют жизнь людей, ведут к разрушению социальных связей и расколу общества.

Таким образом, конфликты играют противоречивую роль в обществе.