Литература

-

Практические работы по физической химии / Под ред. К.П.Мищенко, А.А.Равделя, А.М.Пономаревой.-Л.:Химия,1982.-С.102-115.

-

2. Физическая химия / Под ред, К.С.Краснова.-М.: Высшая школа,

1982.-С.403-415.

РАБОТА № 13

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСТВОРЕННОГО ВЕЩЕСТВА МЕЖДУ ВОДНОЙ И ОРГАНИЧЕСКОЙ ФАЗАМИ

Целью работы является изучение зависимости коэффициента распределения карбоновой кислоты между водной и органической фазами от рН водной фазы и вычисление степени и константы ее диссоциации в водной фазе.

1. Теоретическая часть

1.1. Распределение растворенного вещества между несмешивающимися фазами в отсутствие его ассоциации или диссоциации

Рассмотрим систему из раствора какого-либо вещества АН в воде и органического растворителя, несмешивающегося с водой. Если общая энергия системы определяется ее энергией Гиббса (при постоянных T и p), то общая энергия системы равна сумме энергий водной и органической фаз, а также энергии растворенного в воде вещества АН:

![]() ,

,

где

![]() и

и

![]()

энергия водной и органической фаз;

энергия водной и органической фаз;

![]()

энергия растворенного вещества в водной

фазе (

энергия растворенного вещества в водной

фазе (![]()

количество молей вещества АН

в водной

фазе,

количество молей вещества АН

в водной

фазе,

![]()

его химический потенциал в воде).

его химический потенциал в воде).

Химический

потенциал вещества в растворе в общем

случае определяется его активностью

(![]() ),

то есть концентрацией:

),

то есть концентрацией:

![]() ,

,

где

![]() – стандартный химический потенциал

растворенного вещества AH,

равный его химическому потенциалу, то

есть энергии одного моля в водной фазе

при его активности, равной единице

(состояние в гипотетическом одномолярном

растворе, имеющем свойства идеального

раствора). Химический потенциал вещества

АН в органической фазе равен

– стандартный химический потенциал

растворенного вещества AH,

равный его химическому потенциалу, то

есть энергии одного моля в водной фазе

при его активности, равной единице

(состояние в гипотетическом одномолярном

растворе, имеющем свойства идеального

раствора). Химический потенциал вещества

АН в органической фазе равен

![]() (минус бесконечность), поскольку его

концентрация, а значит и активность, в

органической фазе равны нулю. Таким

образом, в рассматриваемой системе

химический потенциал растворенного в

воде вещества АН заведомо больше, чем

в добавленном органическом растворителе:

(минус бесконечность), поскольку его

концентрация, а значит и активность, в

органической фазе равны нулю. Таким

образом, в рассматриваемой системе

химический потенциал растворенного в

воде вещества АН заведомо больше, чем

в добавленном органическом растворителе:

![]() .

Это соотношение является условием для

самопроизвольного перехода вещества

AH из

водной фазы в органическую (смотри

теоретическое введение). В ходе этого

процесса происходит уменьшение энергии

всей системы. По мере перехода концентрация,

следовательно и активность АН в водной

фазе уменьшаются, а в органической фазе

увеличиваются. Соответственно этому

.

Это соотношение является условием для

самопроизвольного перехода вещества

AH из

водной фазы в органическую (смотри

теоретическое введение). В ходе этого

процесса происходит уменьшение энергии

всей системы. По мере перехода концентрация,

следовательно и активность АН в водной

фазе уменьшаются, а в органической фазе

увеличиваются. Соответственно этому

![]() уменьшается, а

уменьшается, а

![]() увеличивается. Следовательно, по мере

перехода АН в органическую фазу происходит

выравнивание химических потенциалов

АН в водной и органической фазах. Процесс

перехода прекращается с наступлением

равновесия, условием которого является

равенство химических потенциалов

вещества АН в фазах:

увеличивается. Следовательно, по мере

перехода АН в органическую фазу происходит

выравнивание химических потенциалов

АН в водной и органической фазах. Процесс

перехода прекращается с наступлением

равновесия, условием которого является

равенство химических потенциалов

вещества АН в фазах:

![]() :

:

![]() ,

,

откуда:

.

.

Поскольку

![]() и

и

![]() при данной температуре являются

постоянными величинами, отношение

равновесных активностей вещества АН

в фазах также

является постоянной величиной, называемой

константой распределения:

при данной температуре являются

постоянными величинами, отношение

равновесных активностей вещества АН

в фазах также

является постоянной величиной, называемой

константой распределения:

.

.

Приведенное выражение является математическим выражением закона распределения: отношение равновесных активностей распределяемого вещества в несмешивающихся фазах при данных условиях есть величина постоянная.

Величина

константы распределения, определяющая

соотношение равновесных активностей,

зависит от химической природы

распределяемого вещества и свойств фаз

(от величин

![]() и

и

![]() ),

а также от температуры.

),

а также от температуры.

На практике чаще всего определяют равновесные концентрации распределяемого вещества. Их отношение называется коэффициентом распределения, величина которого совпадает с величиной константы распределения только в достаточно разбавленных растворах, в которых коэффициенты активности равны единице:

Отношение равновесных активностей, а в случае идеальных растворов, и отношение равновесных концентраций вещества в фазах не зависит от общего количества его в системе. Если растворимость распределяемого вещества в фазах низка, с увеличением его количества в системе достигается состояние, при котором в равновесии оказываются насыщенные растворы. Следовательно, коэффициент распределения малорастворимого вещества определяется отношением растворимостей его в фазах. Чем больше растворимость вещества в фазе, тем в большей степени оно переходит в эту фазу.

1.2. Распределение растворенного вещества при диссоциации его в одной из фаз

Пусть растворенное вещество является слабым электролитом, например, слабой кислотой, частично диссоциирующей в воде:

![]()

Если

в органической фазе растворенное

вещество находится в молекулярной форме

АН, то в равновесии участвует именно

молекулярная форма, общая для обеих

фаз. Ее концентрация равна общей

концентрации растворенного вещества

в органической фазе:

![]() .

В водной фазе концентрация молекулярной

формы составляет лишь некоторую часть

от концентрации АН:

.

В водной фазе концентрация молекулярной

формы составляет лишь некоторую часть

от концентрации АН:

![]() ,

где

,

где

![]()

степень диссоциации АН в воде.

Следовательно, коэффициент распределения

в этом случае зависит от степени

диссоциации распределяемого вещества:

степень диссоциации АН в воде.

Следовательно, коэффициент распределения

в этом случае зависит от степени

диссоциации распределяемого вещества:

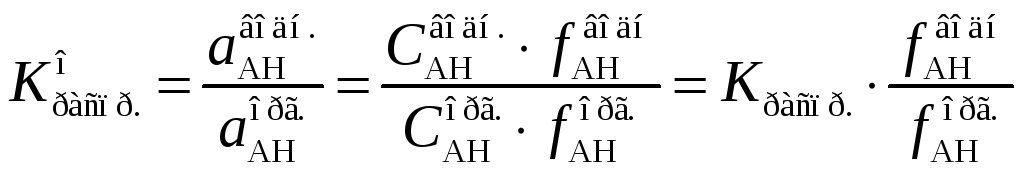

,

откуда

,

откуда

.

.

Чем

больше степень диссоциации распределяемого

вещества в водной фазе, тем больше его

относительная равновесная концентрация

в этой фазе, тем в меньшей степени оно

переходит в органическую фазу, тем

больше

![]() по сравнению с

по сравнению с

![]() .

.

Следовательно, отношение равновесных концентраций распределяемой слабой кислоты зависит от величины рН водного раствора, поскольку от него зависит степень ее диссоциации.

1.3. Экстрагирование

Извлечение

вещества из раствора подходящим

растворителем, не смешивающимся с

раствором, является самым важным

применением закона распределения.

Наиболее полно извлечение протекает

при проведении экстрагирования малыми

порциями свежего растворителя. Так,

если в объеме V

л воды находится

![]() г вещества, а при экстрагировании v

литрами растворителя в нем осталось

г вещества, а при экстрагировании v

литрами растворителя в нем осталось

![]() г вещества, то в органическом растворителе

оказалось

г вещества, то в органическом растворителе

оказалось

![]() г. Поэтому выражение для константы

распределения можно записать как:

г. Поэтому выражение для константы

распределения можно записать как:

,

откуда

,

откуда

.

.

Степень экстрагирования тем больше (количество вещества, оставшегося в водной фазе тем меньше), чем больше константа распределения и объем органической фазы (v). После вторичной экстракции тем же объемом органического растворителя, в водной фазе останется:

,

г.

,

г.

После n-ного экстрагирования в водном растворе останется всего:

,

г,

,

г,

причем

будет израсходовано

![]() литров растворителя. Если экстрагирование

провести один раз объемом

литров растворителя. Если экстрагирование

провести один раз объемом

![]() ,

то количество неизвлеченного вещества

будет значительно выше и составит:

,

то количество неизвлеченного вещества

будет значительно выше и составит:

,

г.

,

г.

Следовательно, многократная экстракция свежими порциями растворителя оказывается значительно эффективнее однократной.

Для увеличения степени экстрагирования вещество необходимо переводить в форму, общую для обеих фаз. Так, диссоциация вещества в одной из фаз затрудняет экстрагирование из нее, а подавление диссоциации облегчает.

3. Определение константы диссоциации слабой кислоты в водной фазе

Если распределяемое вещество АН является слабой кислотой, диссоциирующей в водной фазе по уравнению

![]() ,

,

степень

его экстракции органической фазой

определяется величиной константы

распределения

![]() и степени диссоциации

и степени диссоциации

![]() .

Если считать раствор АН

в воде и

органической фазе идеальным, то :

.

Если считать раствор АН

в воде и

органической фазе идеальным, то :

![]() (1)

(1)

При

![]() степень экстракции слабой кислоты из

водной фазы максимальна, а величина

степень экстракции слабой кислоты из

водной фазы максимальна, а величина

![]() равна отношению равновесных концентраций

АН в водной и органической фазах:

равна отношению равновесных концентраций

АН в водной и органической фазах:

(2)

(2)

Следовательно,

для определения

![]() необходимо провести экстракцию АН из

водного раствора, в котором диссоциация

распределяемого вещества подавлена

добавлением минеральной кислоты, и

определить равновесные значения

необходимо провести экстракцию АН из

водного раствора, в котором диссоциация

распределяемого вещества подавлена

добавлением минеральной кислоты, и

определить равновесные значения

![]() и

и

![]() .

Величина степени диссоциации

.

Величина степени диссоциации

![]() при известном значении рН водной фазы

легко может

быть найдена

в результате определения равновесных

значений

при известном значении рН водной фазы

легко может

быть найдена

в результате определения равновесных

значений

![]() и

и

![]() после экстракции. В этом случае отношение

равновесных концентраций будет равно

коэффициенту распределения:

после экстракции. В этом случае отношение

равновесных концентраций будет равно

коэффициенту распределения:

(3)

(3)

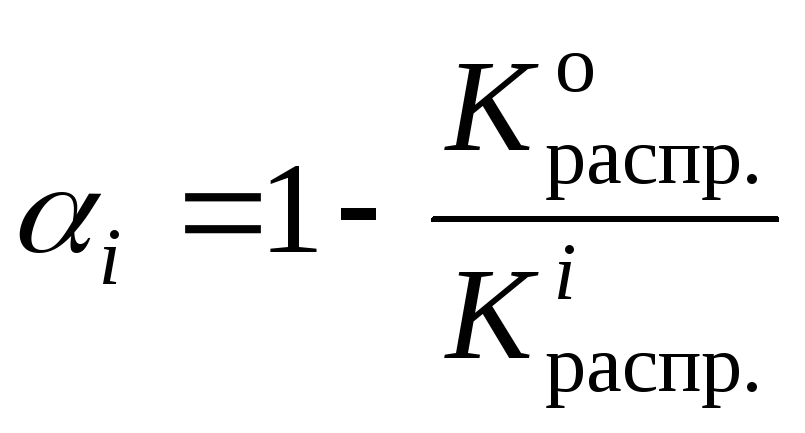

Из уравнения (1) следует:

или,

с учетом (3):

или,

с учетом (3):

(4)

(4)

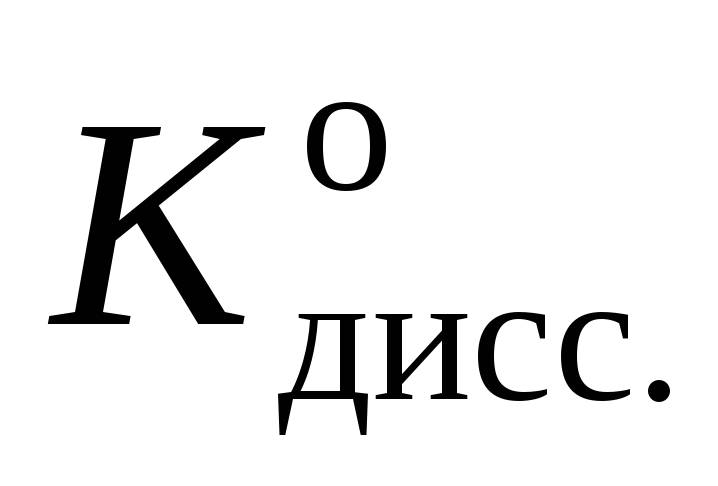

Термодинамическая константа диссоциации АН в водной фазе:

![]() или,

или,

если пренебречь неидеальностью раствора, то:

![]() .

.

Поскольку

![]() и

и

![]() ,

то для нахождения константы диссоциации

распределяемого вещества достаточно

при известном значении рН раствора

определить его степень диссоциации:

,

то для нахождения константы диссоциации

распределяемого вещества достаточно

при известном значении рН раствора

определить его степень диссоциации:

![]() . (5)

. (5)

Здесь

![]()

активность катионов гидроксония.

активность катионов гидроксония.

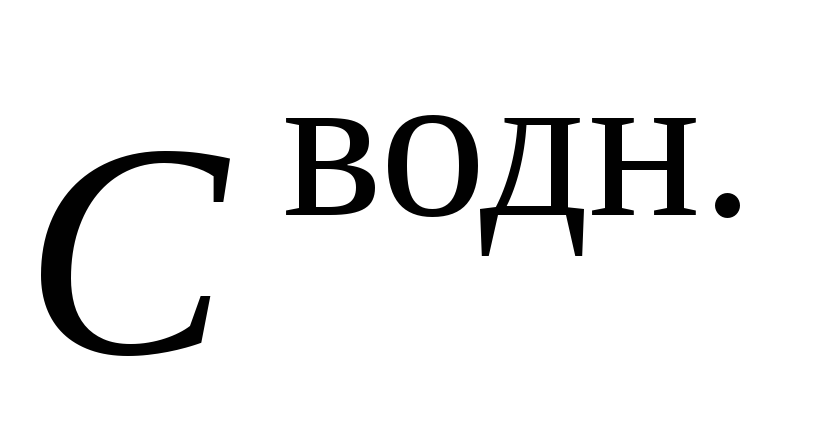

Таким

образом, для нахождения степени и

константы диссоциации распределяемого

вещества в водной фазе необходимо

определить равновесные концентрации

его в воде (![]() )

и органическом растворителе (

)

и органическом растворителе (![]() )

в условиях, когда диссоциация его

подавлена добавлением минеральной

кислоты и в условиях частичной его

диссоциации при нескольких значениях

рН (

)

в условиях, когда диссоциация его

подавлена добавлением минеральной

кислоты и в условиях частичной его

диссоциации при нескольких значениях

рН (![]() и

и

![]() ).

Если АН представляет собой одноцветный

индикатор, анионы которого поглощают

свет в видимой области спектра,

концентрация распределяемого вещества

легко находится фотоколориметрически,

путем измерения оптической плотности

щелочного раствора пробы водной фазы,

в котором АН диссоциирована полностью.

Согласно основному закону светопоглощения

оптическая плотность раствора

пропорциональна концентрации вещества:

).

Если АН представляет собой одноцветный

индикатор, анионы которого поглощают

свет в видимой области спектра,

концентрация распределяемого вещества

легко находится фотоколориметрически,

путем измерения оптической плотности

щелочного раствора пробы водной фазы,

в котором АН диссоциирована полностью.

Согласно основному закону светопоглощения

оптическая плотность раствора

пропорциональна концентрации вещества:

![]() ,

откуда:

,

откуда:

![]() . (6)

. (6)

Здесь

![]()

коэффициент пропорциональности, равный

оптической плотности раствора при

концентрации распределяемого вещества,

равной 1 моль/л;

коэффициент пропорциональности, равный

оптической плотности раствора при

концентрации распределяемого вещества,

равной 1 моль/л;

![]()

толщина поглощающего слоя.

толщина поглощающего слоя.

Для

определения

![]() пробу водной фазы в количестве 5 мл

разбавляют раствором щелочи до объема

25 мл,

тщательно перемешивают и определяют

оптическую плотность полученного

раствора. Если до экстракции концентрация

вещества в водной фазе составляла

пробу водной фазы в количестве 5 мл

разбавляют раствором щелочи до объема

25 мл,

тщательно перемешивают и определяют

оптическую плотность полученного

раствора. Если до экстракции концентрация

вещества в водной фазе составляла

![]() ,

а после экстракции

,

а после экстракции

![]() ,

то при равенстве объемов органической

и водной фаз

,

то при равенстве объемов органической

и водной фаз

![]() . (7)

. (7)

3.1. Ход работы и обработка полученных данных

3.1.1. Отмерить 5 мл раствора слабой кислоты (мета- или пара-нитрофенол, по заданию) в мерную колбу объемом 25 мл, долить до метки дистиллированной водой и тщательно перемешать.

3.1.2.

Проанализировать полученный раствор

слабой кислоты. Для этого отобрать

пипеткой 5 мл раствора в мерную колбу

емкостью 25 мл, долить до метки водным

раствором щелочи, тщательно перемешать

и измерить оптическую плотность

![]() при длине волны 400 нм. Исходную концентрацию

слабой кислоты (

при длине волны 400 нм. Исходную концентрацию

слабой кислоты (![]() )

вычислить по формуле (6), где

)

вычислить по формуле (6), где

![]() .

.

3.1.3. Отмерить 5 мл раствора слабой кислоты (по заданию) в мерную колбу объемом 25 мл, долить до метки раствором сильной кислоты и тщательно перемешать.

3.1.4. Полученный раствор вылить в бутыль для встряхивания, добавить 25 мл хлороформа, завинтить пробкой и поставить на 10 мин в прибор для встряхивания.

3.1.5. Вылить смесь двух фаз в делительную воронку и оставить на несколько минут для разделения. Слить нижний органический слой в бутыль для слива растворителя, а водный в коническую колбу.

3.1.6.

Отобрать 5 мл водной фазы в мерную колбу

на 25 мл, долить до метки водной щелочью,

перемешать и измерить оптическую

плотность (![]() ).

Вычислить

).

Вычислить

![]() и затем по формуле (7) величину

и затем по формуле (7) величину

![]() .

Внести полученные данные в табл.1.

.

Внести полученные данные в табл.1.

3.1.7. Приготовить три раствора слабой кислоты как в п. 3.1.1, доливая до метки компонентами буферного раствора с целью получения растворов с заданными значениями рН (табл.2).

3.1.8.

С помощью рН-метра измерить значения

рН и вылить растворы в бутыли для

встряхивания. Провести экстрагирование,

разделение фаз и анализ водных фаз, как

описано в пп. 3.1.4

3.1.6. Внести полученные значения рНi

,

![]() ,

,

![]() и

и

![]() в табл.1.

в табл.1.

3.1.9.

Вычислить

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() и три значения

и три значения

![]() по формулам (2

5). Внести результаты в табл.1, вычислить

среднее арифметическое значение

по формулам (2

5). Внести результаты в табл.1, вычислить

среднее арифметическое значение

![]() и

и

![]() .

.

3.1.10.

По результатам работы построить графики

зависимости степени диссоциации (![]() )

и

)

и

![]() от рН.

от рН.

Контрольные вопросы к теме "Исследование процесса распределения растворенного вещества между водной и органической фазами":

1. Условия равновесия в гетерогенной системе, условие самопроизвольности протекания процесса.

2. Химический потенциал компонента раствора.

3. Константа и коэффициент распределения растворенного вещества между двумя несмешивающимися фазами, зависимость их от температуры и химической природы компонентов.

4. Процесс экстрагирования, влияние условия проведения (число экстракций, степень диссоциации) на его эффективность.

5. Определение степени и константы диссоциации слабой кислоты в водной фазе.

Таблица 1

Распределяемое вещество ………………………..

-

;

;

моль/л

моль/л№

рН

/

/

0

–

1

2

3

Таблица 2

Буферная система: 0.1 н KH2PO4 (раствор А)+ 0.05 н Na2B4O7 (раствор Б).

|

рН |

мл. |

рН |

мл. |

рН |

мл. |

рН |

мл. |

|

6.0 |

17.5 |

6.9 |

13.0 |

7.8 |

9.8 |

8.7 |

5.9 |

|

6.1 |

17.1 |

7.0 |

12.5 |

7.9 |

9.6 |

8.8 |

5.2 |

|

6.2 |

16.6 |

7.1 |

12.1 |

8.0 |

9.3 |

8.9 |

4.3 |

|

6.3 |

16.1 |

7.2 |

11.6 |

8.1 |

9.0 |

9.0 |

3.4 |

|

6.4 |

15.6 |

7.3 |

11.3 |

8.2 |

8.7 |

9.1 |

2.1 |

|

6.5 |

15.2 |

7.4 |

11.0 |

8.3 |

8.2 |

9.2 |

0.8 |

|

6.6 |

14.7 |

7.5 |

10.7 |

8.4 |

7.6 |

|

|

|

6.7 |

14.1 |

7.6 |

10.4 |

8.5 |

7.1 |

|

|

|

6.8 |

13.5 |

7.7 |

10.1 |

8.6 |

6.5 |

|

|

Для получения буферного раствора с необходимым значением рН в мерную колбу на 25 мл добавить 5 мл раствора распределяемого вещества, V мл раствора А и долить до метки раствором Б.

ЛИТЕРАТУРА

1. Практические работы по физической химии /Под ред. К.П.Мищенко, А.А.Равделя, А.М.Пономаревой. -Л.: Химия, 1982.-С. 119127.

2. Физическая химия /Под ред. К.С.Краснова. -М.: Высшая школа, 1982.-С. 426 428.

СОДЕРЖАНИЕ

|

|

стр. |

|

Теоретическое введение |

3 |

|

Работа № 10. Исследование равновеcия жидкость пар в однокомпонентной системе |

10 |

|

Работа № 11. Исследование равновесия жидкость пар в двухкомпонентной системе |

18 |

|

Работа № 12. Термических анализ сплавов двухкомпонентной системы |

30 |

|

Работа № 13. Исследование процесса распределения растворенного вещества между водной и органической фазами |

40 |