- •Основные демографические показатели

- •Состояние в браке

- •Население по полу и состоянию в браке 2002 г. По субъектам российской федерации

- •Браки и разводы

- •Число и состав домохозяйств

- •Половозрастная и брачная пирамида, построенная для населения области по данным переписи населения 2002 года ассиметрична:

- •Изменение брачной структуры населения области

- •Число разошедшихся

- •Возрастные показатели рождаемости у женщин разного брачного статуса в 2001-2002 гг.

- •Браки, разводы и общие коэффициенты брачности и разводимости

- •Добрачные факторы, влияющие на стабильность брака

- •Брачные факторы, влияющие на стабильность брака

- •Разводы по числу общих детей до 18 лет у разводящихся

- •Общие коэффициенты брачности и разводимости

Браки, разводы и общие коэффициенты брачности и разводимости

|

Годы |

Браки |

Разводы |

на 1000 населения |

|

|

|

|

|

браков |

разводов |

|

|

||||

|

Все население |

||||

|

|

||||

|

1998 |

7837 |

5224 |

5.5 |

3.7 |

|

1999 |

8097 |

4488 |

5.7 |

3.2 |

|

2000 |

8502 |

5885 |

6.0 |

4.2 |

|

2001 |

9197 |

7544 |

6.6 |

5.4 |

|

2002 |

9456 |

7200 |

6.8 |

5.2 |

|

|

||||

|

Городское население |

||||

|

|

||||

|

1998 |

6838 |

4593 |

5.9 |

4.0 |

|

1999 |

7118 |

3994 |

6.2 |

3.5 |

|

2000 |

7561 |

5175 |

6.7 |

4.6 |

|

2001 |

8197 |

6771 |

7.3 |

6.0 |

|

2002 |

8600 |

6519 |

7.7 |

5.8 |

|

|

||||

|

Сельское население |

||||

|

|

||||

|

1998 |

999 |

631 |

3.6 |

2.3 |

|

1999 |

979 |

494 |

3.6 |

1.8 |

|

2000 |

941 |

710 |

3.4 |

2.6 |

|

2001 |

1000 |

773 |

3.7 |

2.9 |

|

2002 |

856 |

681 |

3.2 |

2.6 |

|

|

|

|

|

|

Абсолютное число браков

Уровень окончательного безбрачия обычно характеризуется долей мужчин и женщин, никогда не состоявших в браке к возрасту 50 лет. Доля показывает, какая часть исследуемого поколения не вступает в брак. Уровень окончательного безбрачия считается низким, когда он не достигает 5%, средним - при 5-9% и высоким при 10% и более. В России на протяжении всего XX в. уровень окончательного безбрачия был низким, как правило, не превышал 5%. Расчеты окончательного безбрачия для когорт женщин разных лет рождения (реальных поколений женщин), по данным переписей, показывают, что только поколения, пережившие войну и последующую деформацию брачного рынка, демонстрировали более высокое значение показателя.

В демографии брачность измеряется целой системой показателей, которые с разных сторон характеризуют тенденции ее формирования и изменения. Общим моментом большинства из них является то, что они основаны на текущей регистрации заключения браков, а потому характеризуют только легальные, юридически оформленные браки. Иначе говоря, они не дают полной реальной картины брачности, особенно в тех случаях, когда доля сожительств является большой. В этом заключается их основной недостаток.

Брачность - процесс образования брачных (супружеских) пар в населении, включает вступление в первый и повторные браки. В сочетании с процессами овдовения и разводимости брачность определяет воспроизводство брачной структуры населения.

Исходным показателем выступает абсолютное число браков, заключенных за тот или иной период времени, обычно за год. Абсолютное число браков характеризует валовые объемы легитимной брачности в стране или регионе. Оно может использоваться также и для получения первоначального представления о тенденциях изменения брачности во времени. Однако этим ценность данного показателя и исчерпывается.

Как любой абсолютный демографический показатель, число браков сильно зависит от общей численности и демографической структуры населения, в том числе и от уже сложившихся пропорций в брачной структуре населения. Поэтому для межстрановых или межрегиональных сравнений показатель абсолютного числа браков использоваться не может.

Коэффициенты брачности

К показателям, измеряющим общую частоту вступления в брак, относятся общий и специальный коэффициенты брачности. Общий коэффициент брачности характеризует число браков за год на 1000 человек населения определенного района.

Он равен отношению числа заключенных браков к общему числу человеколет, прожитых населением за тот или иной период времени, или к среднему (среднегодовому, если речь идет о годе) населению:

Недостаток указанного показателя состоит в том, что он зависит от возрастной и брачной структур населения и затрудняет межрегиональные сравнения уровня брачности.

Возможны и такие парадоксы. Коэффициент брачности представляет собой отношение числа вступивших в брак в данном году к средней численности населения. Понятно, что дети, присутствующие в знаменателе дроби при расчете коэффициента, присутствуют в нем зря до достижения бракоспособного возраста. Но и взрослые люди, скажем, состоящие в браке, также зря присутствуют в знаменателе дроби при расчете коэффициента брачности, поскольку, очевидно, не могут вступать в брак, не бракоспособны. Можно представить себе такую гипотетическую ситуацию. В населении с высоким уровнем брачного состояния, т.е. в котором большинство населения уже состоит в браке, коэффициент брачности будет низким именно потому, что число не состоящих в браке станет очень малым. Вступать в брак становится некому потому, что большинство уже состоит в нем.

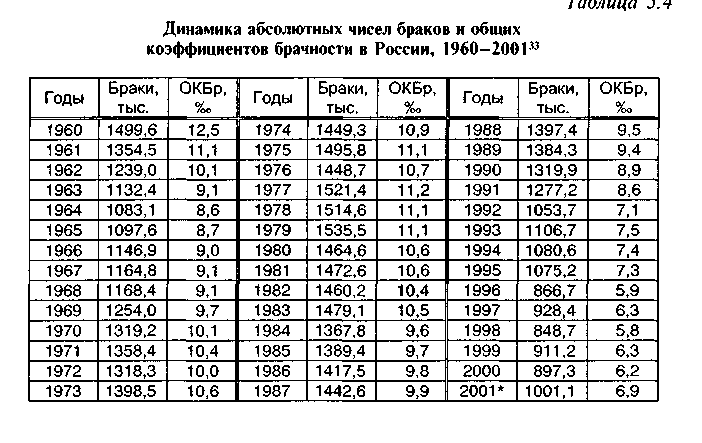

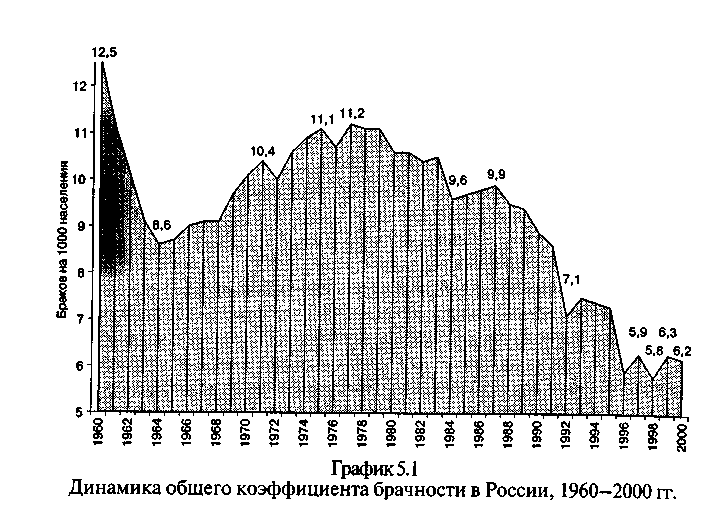

В таблице и на графике в качестве иллюстрации приведены данные об абсолютном числе браков и общем коэффициенте брачности в России за 1960-2001 гг. Обращает на себя внимание неустойчивый характер динамики общих коэффициентов брачности, в котором, однако, однако, обнаруживается долговременная тенденция их снижения.

Особенно ярко эта тенденция проявилась в 1990-е гг. Если в 1960-1980 гг. общий коэффициент брачности колебался под влиянием изменений возрастной структуры, связанных с изменениями рождаемости в предшествующие периоды, то в 1990-е гг. этот коэффициент снизился настолько сильно, что его уже невозможно объяснить действием демографических волн. В этот период реально снизилась интенсивность брачности, т.е. изменилось брачное поведение населения, уменьшились желание вступать в зарегистрированный брак.

Причины: социально-экономический кризис 1990-х гг., постепенный переход населения России к так называемому европейскому типу брачности, распространение незарегистрированных браков.

В 2001 г. отмечено некоторое увеличение абсолютного числа браков и общего коэффициента по сравнению с тем же периодов 2000 г. Однако это увеличение не следует воспринимать как реальный рост брачности. Просто в возраст максимальной брачности стали вступать поколения, родившиеся в первой половине 1980-х гг., когда происходил некоторый подъем числа рождений, связанный с динамикой возрастной структуры населения и некоторым реальным ростом рождаемости, стимулированным принятыми тогда мерами социальной политики, направленными на помощь семьям, имеющим детей. Совсем скоро (уже после 2004 г.) станет ясно, что «подъем брачности» на самом деле является фантомом.

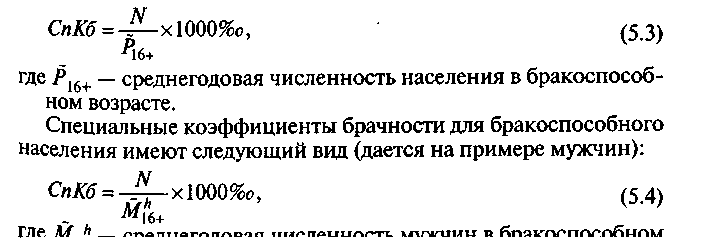

Более точное измерение уровня брачности обеспечивают ее специальные коэффициенты. Специальный коэффициент брачности применяется для оценки частоты событий среди бракоспособного населения, отдельно для мужчин и женщин. Рассчитывается он аналогично общему коэффициенту брачности, только в данном случае в знаменателе находится либо численность населения в возрасте 16 лет и старше (бракоспособное), либо численность населения в бракоспособном возрасте, находящегося в определенном брачном состоянии: никогда не состоявшие в браке, разведенные, вдовые.

Специальные коэффициенты брачности рассчитываются отдельно для всего населения в бракоспособном возрасте (16 лет и старше), а также для бракоспособного населения (отдельно мужчин и женщин, не состоящих в браке). Кроме того, рассчитывают и специальные коэффициенты брачности для первых браков.

Специальный коэффициент брачности для всего населения имеет следующий вид:

среднегодовая численность мужчин в бракоспособном возрасте, не состоящих в браке (холостых, вдовых и разведенных).

Аналогично рассчитываются специальные коэффициенты брачности для женского бракоспособного населения. Точно так же рассчитываются специальные коэффициенты брачности отдельно для каждого брачного статуса, т.е. для тех, кто никогда не состоял в браке (специальные коэффициенты брачности для первых браков) для вдовых и для разведенных. В этом случае в числителе стоит соответственно или число первых браков, или число браков вдовых или разведенных, а в знаменателе - численность мужчин или женщин соответствующего брачного статуса (никогда не состоявших в браке, вдовых или разведенных).

Однако данный показатель также нуждается в стандартизации по возрастному составу населения. Поэтому кроме специальных коэффициентов для всех перечисленных выше категорий населения рассчитывают также повозрастные коэффициенты брачности. Последние рассчитываются по отношению или только к бракоспособному населению, или ко всему населению, каждого возраста.

В первом случае они называются специальными повозрастными коэффициентами брачности и показывают чистую интенсивность этого процесса в отдельных возрастах. Они равны отношению числа браков, заключенных лицами данного возраста, к среднегодовой численности бракоспособного населения этого возраста. Эти коэффициенты также могут рассчитываться как для всего бракоспособного населения, так и отдельно для мужчин и женщин или для каждого брачного состояния. Чаще всего специальные повозрастные коэффициенты брачности рассчитываются для первых браков, т.е. для холостых (никогда не состоявших в браке), а также для повторных браков (без разделения на вдовых и разведенных).

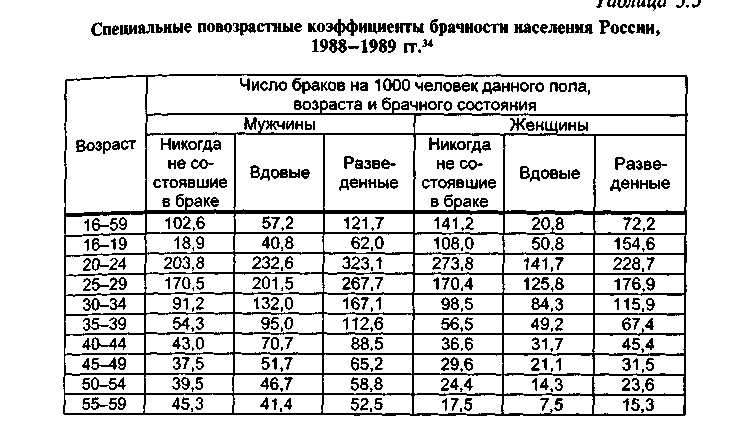

В табл. 5.5 приведены данные о специальных повозрастных коэффициентах брачности мужчин и женщин за 1988-1989 гг.

Во втором случае, т.е. когда повозрастные коэффициенты брачности рассчитываются по отношению ко всему населению данного возраста, они называются приведенными числами браков. Их рассчитывают для всех браков, для первых и повторных.

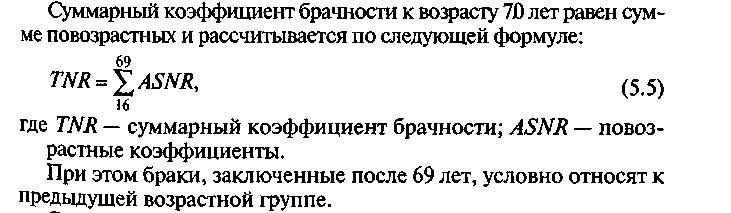

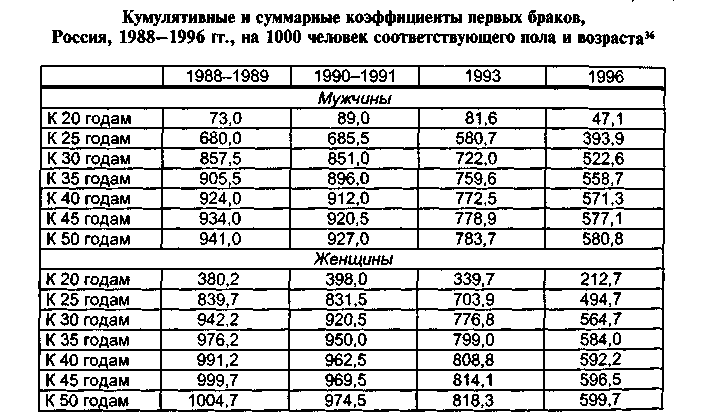

Наиболее приемлемым для оценки брачного состояния, не зависящим от возрастной структуры населения, и поэтому более пригодным для международных сравнений, является суммарной коэффициент брачности (КСБ).

Данные табл. 5.6 служат дополнительной иллюстрацией того факта, что на протяжении 1990-х гг. в России происходил неуклонный процесс снижения брачности как мужчин, так и женщин. В результате на протяжении всего этого периода времени быстро увеличивалась доля лиц, никогда не вступавших в брак к возрасту 50 лет, т.е. доля окончательного безбрачия. Хотя точные данные об этом можно будет получить только в ходе переписи населения 2002 г., тем не менее это является никем не отрицаемым фактом. Подтверждением этого служит хотя бы то, что по данным микропереписи 1994 г. доля окончательного безбрачия среди мужчин по сравнению с переписью 1989 г. выросла с 37 до 55%о, а у женщин - с 35 до 46%о35.

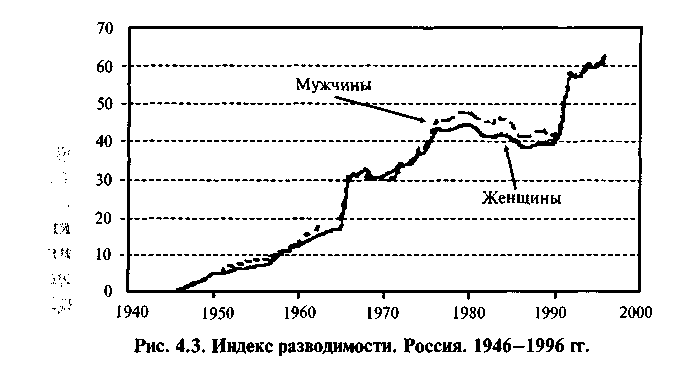

Средний возраст вступления в брак

Средний возраст вступления в брак - одна из основных характеристик брачного движения. Он рассчитывается как время, истекшее между датой рождения и датой заключения брака. Его рассчитывают на основе данных переписи и данных текущего учета, при котором используют данные о распределении по возрасту вступивших в брак в данном году.

В демографическом анализе возраст вступления в брак является характеристикой не отдельных индивидов, а или всего населения в определенный период времени, или для поколения на всем протяжении его жизни. Возможен расчет нескольких показателей: средний возраст вступления в брак, а также медианный и модальный возраст. Эти показатели могут быть рассчитаны как для всех браков, так и для браков любой очередности, чаще всего, разумеется, для первого.

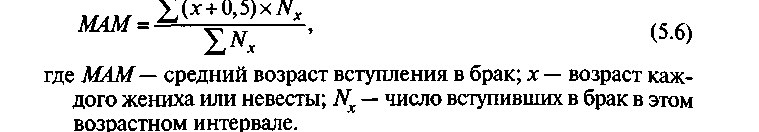

Средний арифметический возраст. Поскольку возраст вступления в брак известен практически для каждого жениха и невесты, то его средняя рассчитывается как средняя арифметическая из всех этих возрастов:

Половинка года прибавляется к точному возрасту х лет в силу особенности возраста как статистической переменной. Этот показатель применяют статистические органы Российской Федерации. Основной его недостаток - зависимость от возрастной структуры.

Данная формула может использоваться только в случае, если известен каждый индивидуальный возраст женихов и невест. Статистические органы такой информацией располагают и потому пользуются именно ею.

Одним из таких приближенных способов расчета является вычисление средней арифметической взвешенной, где в качестве весов выступают численности вступающих в брак. Средняя арифметическая взвешенная используется для устранения влияния возрастной структуры на значение показателя. Здесь в качестве весов принимаются повозрастные коэффициенты брачности.

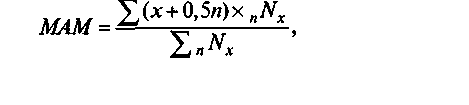

где МАМ - средний возраст вступления в брак; х - начало возрастного интервала (х+n) лет; n - его длина; nNx - число вступивших в брак в этом возрастном интервале. Половинка длины возрастного интервала прибавляется к точному возрасту х лет в силу особенности возраста как статистической переменной.

Ниже приводится расчет среднего возраста вступления в первый брак для женщин, проживающих в городских поселениях, за 1987 г., по данному методу.

Таблица 4.3. Первые браки. Городское население. Женщины. 1987 г.

|

Возраст |

Середина возрастного интервала |

Число вступивших в первый брак в возрасте |

Численность женщин в возрасте |

Повозрастные коэффициенты брачности |

|

17 |

17,5 |

31 643 |

732 134 |

43,2 |

|

18 |

18,5 |

95 866 |

731 954 |

131,0 |

|

19 |

19,5 |

10 1203 |

718 632 |

140,8 |

|

20 |

20,5 |

10 2534 |

724 344 |

141,6 |

|

21 |

21,5 |

87 585 |

740 555 |

118,3 |

|

22 |

22,5 |

66 070 |

762 751 |

86,6 |

|

23 |

23,5 |

52 104 |

819 930 |

63,6 |

|

24 |

24,5 |

41 957 |

884 050 |

47,5 |

|

25 |

25,5 |

33 145 |

936 570 |

35,4 |

|

26 |

26,5 |

26 196 |

981 696 |

26,7 |

|

27 |

27,5 |

20 714 |

993 897 |

20,8 |

|

28 |

28,5 |

16 053 |

995 617 |

16,1 |

|

29 |

29,5 |

13 081 |

996 061 |

13,1 |

|

30-34 |

32,5 |

34 914 |

4 864 518 |

25,9 |

|

35-39 |

27,5 |

14 133 |

4 476 100 |

15,8 |

|

40-44 |

42,5 |

4354 |

2 467 710 |

8,8 |

|

45-49 |

47,5 |

4278 |

4 020 216 |

5,3 |

Средний медианный возраст удобнее рассчитать, если распределить браки, заключенные в данном году, в пересчете на 100 000 браков. Значением данного показателя будет возраст, в котором заключается 50-тысячный брак из общего числа 100 000 браков. Расчет этого показателя строится на предположении о равномерном распределении браков между предшествующим и последующим возрастами.

В анализе брачного состояния может использоваться также средний модальный возраст, т.е. возраст, в котором заключается наибольшее число браков (см. табл. 4.3).

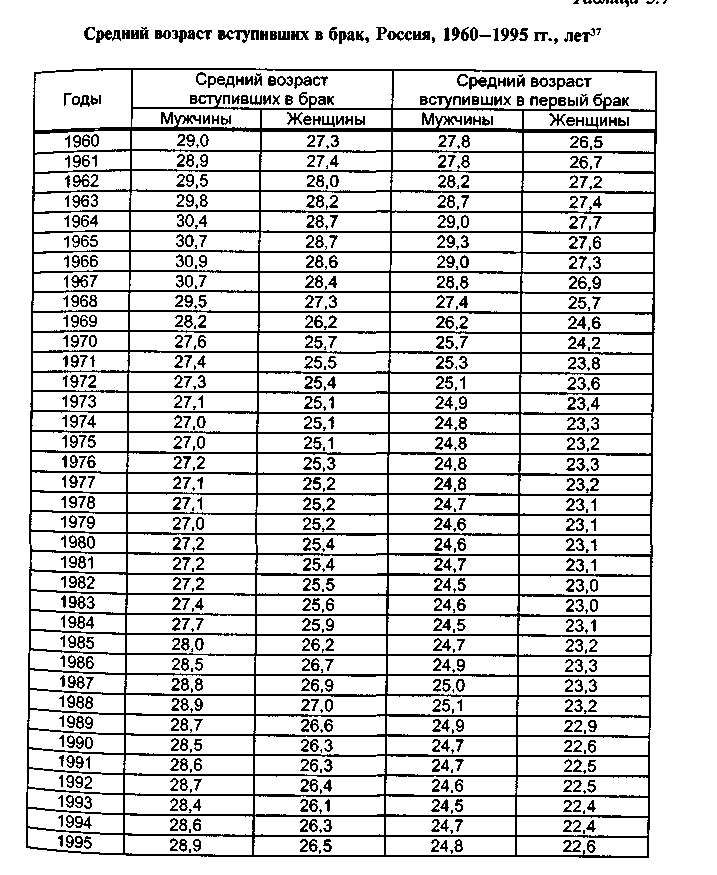

Динамика среднего возраста вступления в первый брак в России, рассчитанная вторым способом, за послевоенный период представлена на рис. 4.2.

Средний возраст вступления в первый брак с середины 30-х годов до начала Великой Отечественной войны имел тенденцию к повышению. После войны он несколько снизился в результате послевоенного скачка интенсивности брачности. Однако снижение было непродолжительным, и за два года, 1948-1950 гг., под влиянием огромных диспропорций на брачном рынке, средний возраст вступления в брак увеличился на 2 года у мужчин и женщин. Дальнейшая динамика показателя определялась выравниванием соотношения полов в молодых возрастах на брачном рынке, что привело к его последовательному снижению в последующие годы. Процесс омоложения первых браков, наблюдавшийся в России вплоть до середины 90-х годов, объясняется не только демографическими факторами, но также социальными и культурными, в первую очередь, высокой ценностью зарегистрированного брака среди всех поколений, воспитанных в советское время. В то же время начало сексуальной революции датируется в России 60-ми годами. Основные ее проявления: автономи-зация и индивидуализация личной жизни, а также снижение возраста первого полового контакта. В условиях сохранения традиционных социально-культурных норм последнее неизбежно вело к снижению возраста вступления в первый зарегистрированный брак.

В последнее десятилетие XX в. трансформационные процессы затронули все элементы общества, изменяется отношение к незарегистрированному браку: растет доля людей (особенно молодых), оценивающих его положительно. Кривая, представленная на рис. 4.2, с 1994 г. изменила свое направление в сторону повышения. К сожалению, мы не знаем, как дальше она ведет себя ввиду невозможности дальнейших расчетов, и можем только предположить, что средний возраст вступления в первый брак продолжает свой рост.

Характер изменений брачности может быть длительным, эволюционным, проявляющимся в последовательном повышении или снижении показателей, и может быть краткосрочным, носящим «революционный» характер, как правило, в результате войн, политических и экономических кризисов.

Во всех обществах для брака считается необходимым достижение определенного брачного возраста, начиная с которого закон или обычаи допускает вступление в брак. В большинстве стран мира брачный возраст устанавливается законодательно с учетом возраста половой зрелости, а также психологической и социальной зрелости вступающих в брак и существующих традиций, обычаев и других условий конкретной страны.

В прошлом брачный возраст определялся религиозными нормами и был очень низок как для женщин, так и для мужчин. У католиков он составлял 12 лет для женщин и 14 лет для мужчин, протестантов - 14 лет для лиц обоего пола. Ислам не предусматривал единого для всех мусульман брачного возраста. По законам шариата брачный возраст для женщин составлял 9 лет, для мужчин - 15.

В России в 1714 году Синод установил брачный возраст для женщин в 13 лет, для мужчин - в 15 лет. Указом Николая I (1830 год) брачный возраст был повышен на три года для обоих полов, за исключением Закавказья, где был сохранен прежний брачный возраст. С 1926 года в России принят единый брачный возраст для обоих полов в 18 лет.

По законам многих стран мира брачный возраст может быть снижен на 1-2 года органами местной власти, судом или органами опеки. Так, в Российской Федерации органы местной власти могут в исключительных случаях (например, в связи с беременностью женщины) выносить решение о снижении брачного возраста как для мужчин, так и для женщин не более, чем на два года.

Минимальный возраст вступления в брак по некоторым странам мира приведен в таблице 8.

Таблица 8

Брачный возраст по некоторым странам мира (для женщин и мужчин, 198-е годы, по сводке ООН)

|

Часть света |

Страна |

|

|

Азия |

Гонконг (16,16), Индия (18,21), Ирак (18,18), Китай (20, 22), Монголия (18,18), Пакистан (16,21), Япония (16,18) |

|

|

Северная Америка |

Гваделупа (15,18), Гондурас (12,14), Канада (12,16; 14,16), Мексика (14,16), США (13,17; 14,18) |

|

|

АФрика |

Алжир (16,18), Египет (16,18), Кения (9-18, 15-18), Мадагаскар (14,17), Нигерия (9-16, 9-16), Тунис (I7,20) |

|

|

Европа |

Австрия (16,18), Бельгия (15,18), Болгария (18,18), Великобритания (16,16), Испания (12,14), Норвегия (18, 18), Польша (16,18), Россия (18,18), Финляндия (17,18), Франция (15,18), ФРГ (16,16), Швеция (18,18), Югославия (18,18) |

|

|

Океания |

Австралия (16,18), Новая Зеландия (16,16) |

|

Примечание: двойные пары чисел означают различия по штатам, религиозным или этническим группам.

Развод и разводимость

Разводимость - это процесс распадения супружеских пар в поколении вследствие расторжения брака (развода). Развод - расторжение брака при жизни супругов. Как и брак, развод является предметом исследования нескольких наук, к ним относятся помимо демографии также: право, социология, психология. Источником информации о юридическом расторжении брака служат данные текущего учета, составляемые на основе записей актов гражданского состояния о разводах. Очень часто официальные данные и фактические показатели разводимости не совпадают, что затрудняет оценку ее действительного уровня.

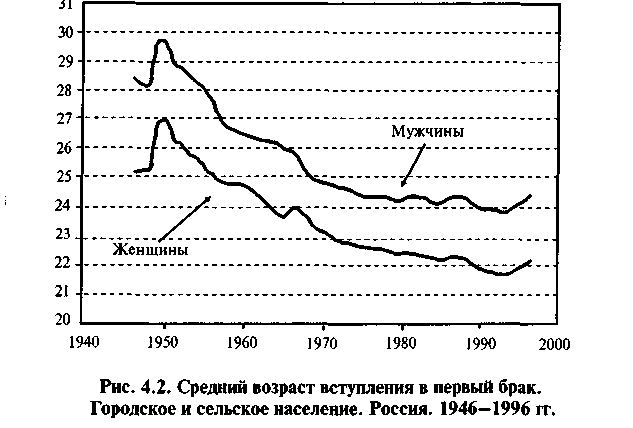

Показатели, измеряющие частоту разводимости, строятся по аналогии с показателями, применяемыми для измерения браков: общий коэффициент (наименее точный, зависящий от возрастной структуры населения), повозрастные коэффициенты, коэффициент суммарной разводимости.

Используется также специальный коэффициент разводимости, рассчитанный по данным переписей населения и текущего учета, - отношение числа разводов за определенный период к среднему числу брачных пар на середину того же периода. Поскольку данные о численности населения, состоящего в браке, в России содержатся только в переписях населения, показатель можно рассчитать только за годы их проведения. Специальный коэффициент разводимости в дореволюционной России в 1897 г. составлял 0,06 общего числа брачных пар, в 1958-1959 гг., уже в советское время, он равнялся 6,5 и накануне начала реформ в России, в 1988-1989 гг., вырос до 17,4.

Все указанные показатели зависят от возрастной структуры состоящих в браке, а коэффициент суммарной разводимости также от динамики интенсивности разводов в прошлом и изменений в распределении разводов по возрасту.

Наиболее точным и информативным из всех коэффициентов разводимости, позволяющим измерить не только частоту разводов, но и длительность брака при его расторжении, является специальный коэффициент данной продолжительности брака. Коэффициент вычисляется как отношение числа расторгнутых браков той или иной продолжительности в данном году к количеству браков, заключенных соответствующее количество лет назад.

Сумма рассчитанных указанным способом коэффициентов называется приведенным числом разводов и показывает долю расторгнутых браков в данном году при заданной интенсивности разводов. Недостаток данного коэффициента заключается в том, что он не учитывает возрастную структуру брачных пар и изменения в календарях брачности и разводимости.

Специальный коэффициент по продолжительности брака можно рассчитать также, используя в знаменателе число сохранившихся в данном году браков, заключенных соответствующее количество лет назад. Данный способ расчета позволяет учесть историю брачности и разводимости, а также смертность в изучаемой брачной когорте.

При ответе на вопрос, при какой длительности распадаются существующие браки, можно использовать показатель средней продолжительности расторгнутого брака, значение которого характеризует длительность брака на момент его расторжения. До 1996 г. его можно было рассчитать как среднюю арифметическую взвешенную (веса - численности разведенных в каждой длительности брака), по данным текущей статистики о длительности браков при разводе (учет по данной форме прекращен с 1997 г.).

Источниками информации о случаях юридического расторжения брака служат данные текущего учета демографических событий или материалы судов, ведущих бракоразводные дела. Переписи населения и специальные обследования рождаемости, когда в них учитывается факт, дата прекращения брака и т.п., дают информацию, достаточно адекватно характеризующую разводимость.

Разводимость - сложный социальный процесс, социально-демографические факторы которого еще недостаточно изучены; не разработана общая концепция, объясняющая его закономерности. Имеющиеся результаты эмпирических исследований можно представить в виде следующих таблиц (таблицы 9 и 10).

Важные демографические причины развода - бесплодие одного из супругов или нежелание иметь детей. Если доля бездетных браков среди всех браков обычно составляет 5-10%, то среди общего числа расторгнутых браков их доля в некоторых странах достигает 60-80% (Россия - 38%, США - 46%, ФРГ - 50%, Грузия - 65%, Турция - 81%).

Таблица 9