- •19. Характеристика нуклеопротеинов (нуклеопротеидов).

- •27. На чем основан метод электрофореза белков? Какие фракции белков образуются при электрофорезе сыворотки крови?

- •52. Принципы энзимодиагностики.

- •79. Механизм действия гормонов.

- •93. Биологически активные вещества в регуляции метаболизма. Глицин, глютамат, гамк ( γ-аминомасляная кислота).

- •120. Холестерин (холестерол) и его роль в организме.

- •166. Белки молока. Напишите уравнение реакции образования эфира из серина и фосфорной кислоты.

- •Список использованной литературы

27. На чем основан метод электрофореза белков? Какие фракции белков образуются при электрофорезе сыворотки крови?

Электрофорез белков - способ разделения смеси белков на фракции или индивидуальные белки. Электрофорез применяют как для анализа компонентов смеси белков, так и для получения гомогенного белка.Наиболее распространенным вариантом электрофоретического анализа белков, является электрофорез белков в полиакриламидном геле.

Метод электрофореза основан на различии в скорости движения ( подвижности ) белков в электрическом поле, которая определяется величиной заряда белка при определенных значениях рН и ионной силы раствора. В последнее время более широкое распространение получили методы зонального электрофореза белков на различных носителях, в частности на твердых поддерживающих средах: гелях крахмала и полиакриламида, целлюлозе. Преимущества их по сравнению с методом свободного электрофореза состоят в том, что исключается размывание границы белок-растворитель в результате диффузии и конвекции, не требуется налаживания сложной аппаратуры для определения положения границы, а для анализа необходимо небольшое количество белка.

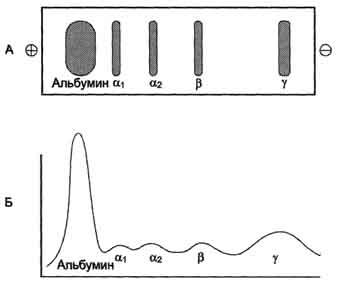

Рис. 1. Электрофореграмма (А) и денситограмма (Б) белков сыворотки крови.

Методом электрофореза на ацетилцеллюлозе или геле агарозы белки сыворотки крови можно разделить на:

альбумины (55-65%),

α1-глобулины (2- 4%),

α2 -глобулины (6-12%),

β-глобулины (8-12%),

γ-глобулины (12-22%).

52. Принципы энзимодиагностики.

Энзимодиагностика заключается в постановке диагноза заболевания (или синдрома) на основе определения активности ферментов в биологических жидкостях.

Принципы энзимодиагностики основаны на следующих закономерностях:

в норме в сыворотке крови содержатся ферменты, выполняющие специализированные функции, например, участвующие в свертывающей системе крови. Клеточные ферменты практически не проникают из неповрежденных клеток в кровь. В минимальных количествах некоторые ферменты клеток могут определяться в крови;

при повреждении мембран клеток (воспаление, некроз) в крови или других биологических жидкостях (например, в моче) увеличивается количество внутриклеточных ферментов поврежденных клеток, активность которых можно зарегистрировать специальными биохимическими тестами;

для энзимодиагностики используют ферменты, имеющие преимущественную или абсолютную локализацию в определенных органах (органоспецифичность);

количество высвобождаемого фермента должно быть пропорционально степени повреждения ткани и достаточно для определения его активности;

активность ферментов в биологических жидкостях, обнаруживаемых при повреждении клеток, отличается от нормальных значений и стабильна в течение достаточно длительного времени (сутки);

появление в плазме крови ферментов, имеющих только цитозольную локализацию, свидетельствует о воспалительном процессе; при обнаружении митохондриальных или ядерных ферментов можно говорить о более глубоких повреждениях клетки, например некрозе.