- •Л. П. Галкин, а. Н. Михайлов

- •Глава 1

- •Глава 2

- •2.1. Рентгеновское исследование

- •М. И. Неменов

- •2.1.1. Основные виды рентгеновского исследования

- •Г. А. Зедгенидзе

- •С. А. Рейнберг

- •Б. М. Сосина

- •М. М. Марквардэ

- •Г. Д. Голуб

- •И. И. Лазюк

- •А. Н. Михайлов

- •2.2. Радионуклидное исследование

- •2.2.1. Общие сведения

- •2.2.2. Характеристика радионуклидов

- •2.2.3. Радионуклидная диагностика

- •2.3. Свойства ионизирующих излучений

- •2.4. Определение (физическая сущность) единиц измерения ионизирующих излучений

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3

- •Контрольные вопросы

- •Глава 4

- •4.1. Рентгеноанатомическая характеристика костно-суставного аппарата

- •4.2. Рентгенодиагностика переломов и вывихов

- •4.2.1. Характеристика переломов при изучении рентгенограмм

- •4.2.2. Признаки заживления переломов

- •4.3. Переломы и вывихи в различных участках скелета

- •4.4. Рентгенологические признаки нарушений

- •4.4.1. Нарушения, характеризующиеся уменьшением количества костной ткани

- •4.4.2. Изменения структуры, протекающие с увеличением

- •4.5. Рентгенологические признаки наиболее часто

- •4.5.1. Воспалительные заболевания костей

- •4.5.2. Асептические некрозы и остеохондропатии

- •4.5.3. Опухоли и опухолеподобные заболевания Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •4.5.3.1. Опухоли некоторых типичных локализаций, поражающие кости

- •4.5.4. Заболевания суставов, сухожильных влагалищ и сумок

- •4.5.5. Изменения в скелете при некоторых заболеваниях

- •4.6. Роль радионуклидного исследования

- •4.6.1. Методики исследования

- •Контрольные вопросы

- •Глава 5

- •5.1. Методы исследования легких

- •5.2. Последовательность изучения

- •5.3. Основы рентгеноанатомии грудной клетки

- •И боковой проекциях

- •Бронхи заполнены контрастным веществом

- •5.4. Общая рентгеносимптоматика заболеваний легких

- •5.4.1. Анализ легочного рисунка

- •5.5. Характеристика теней на рентгенограммах легких

- •5.6. Характеристика просветлений на рентгенограммах легких

- •5.7. Симптоматика, выявляемая при некоторых

- •(Боковая проекция). Аталектазированные участки легких уменьшены, средостение смещено в сторону

- •5.8. Лучевое исследование при некоторых заболеваниях легких

- •5.8.1. Воспалительные заболевания

- •В. X. Фанарджян

- •5.8.2. Туберкулез легких

- •5.8.3. Опухоли и опухолеподобные заболевания легких,

- •5.8.4. Паразитарные заболевания легких

- •5.8.5. Пневмокониозы

- •5.8.6. Заболевания плевры

- •5.8.7. Заболевания средостения

- •5.8.8. Аномалии развития легких

- •5.9. Радионуклидные исследования при заболеваниях легких

- •Контрольные вопросы

- •Глава 6

- •6.1. Методика рентгенологического исследования

- •6.2. Последовательность изучения рентгеновского

- •6.3. Изменения отделов сердца, выявляемые

- •6.3.1. Приобретенные пороки

- •6.3.2. Врожденные пороки сердца

- •6.4. Лучевое исследование при заболеваниях,

- •6.5. Лучевое исследование при наиболее часто встречающихся заболеваниях сосудов

- •6.6. Радионуклидные методы исследования в кардиологии

- •Контрольные вопросы

- •Глава 7

- •7.1. Рентгенологическая симптоматика заболеваний желудочно-кишечного тракта

- •И антральном отделе желудка

- •7.2. Краткие сведения по частной лучевой диагностике заболеваний органов желудочно-кишечного тракта

- •7.2.1. Пищевод

- •(Схемы с рентгенограмм)

- •7.2.2. Нарушения со стороны пищевода, связанные с механическими и термическими воздействиями

- •7.2.3. Рентгеновская картина пищевода при некоторых заболеваниях

- •7.2.4. Желудок

- •7.2.4.1. Изменения в желудке, связанные с пороками развития

- •7.2.4.2. Изменения в желудке, связанные с функциональными нарушениями

- •7.2.4.3. Изменения в желудке при некоторых заболеваниях

- •Желудка при единичном полипе на задней стенке в антральном отделе

- •С изъеденными контурами при смешанной форме рака в нижней трети тела желудка

- •И субкомпенсированный стеноз выходного отдела желудка вследствие рубцевания язв тела и антрального отдела

- •7.2.5. Двенадцатиперстная кишка

- •7.2.6. Тощая и подвздошная кишки

- •Опухоли тонкой кишки

- •7.2.7. Толстая кишка

- •7.2.7.1. Аномалии толстой кишки и заболевания, развивающиеся на их основе

- •7.2.7.2. Воспалительные заболевания

- •7.2.7.3. Непроходимость толстой кишки

- •7.2.7.4. Опухоли толстой кишки

- •7.2.8. Печень и желчные пути

- •7.2.8.1. Лучевое исследование печени и желчных путей

- •7.2.8.2. Воспалительные заболевания

- •7.2.8.3. Опухоли печени, желчных ходов и желчного пузыря

- •Контрольные вопросы

- •Глава 8

- •8.1. Методы лучевого исследования мочевыделительной системы

- •8.1.1. Рентгенологическое исследование

- •Вещества в верхнем полюсе правой почки. Схема

- •Тугое заполнение мочевого пузыря (а). Дивертикул мочевого пузыря (б). Схемы

- •8.1.2. Ультразвуковое исследование мочевыводящей системы

- •8.1.3. Компьютерная томография почек

- •8.2. Данные лучевого исследования при некоторых заболеваниях почек

- •8.2.1. Аномалии развития

- •8.2.2. Воспалительные заболевания

- •8.2.3. Опухоли почек и мочевыводящих путей

- •8.2.4. Травматические повреждения почек

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Глава 1. Краткий исторический обзор развития лучевой

- •Глава 2. Краткая общая характеристика методов лучевого

- •Глава 3. Методика изучениярентгеновских снимков и данных

- •Глава 4. Лучевое исследование костей и суставов 27

- •Глава 5. Лучевое исследование органов дыхания 87

- •Глава 6. Лучевая диагностика заболеваний сердечно-сосудистой

- •Глава 7. Лучевое исследование желудочно-кишечного тракта 181

- •Глава 8. Лучевое исследование мочевыделительной системы 243

- •Галкин Леонид Порфирьевич Михайлов Анатолий Николаевич основы лучевой диагностики

- •246000, Г. Гомель, ул. Ланге, 5

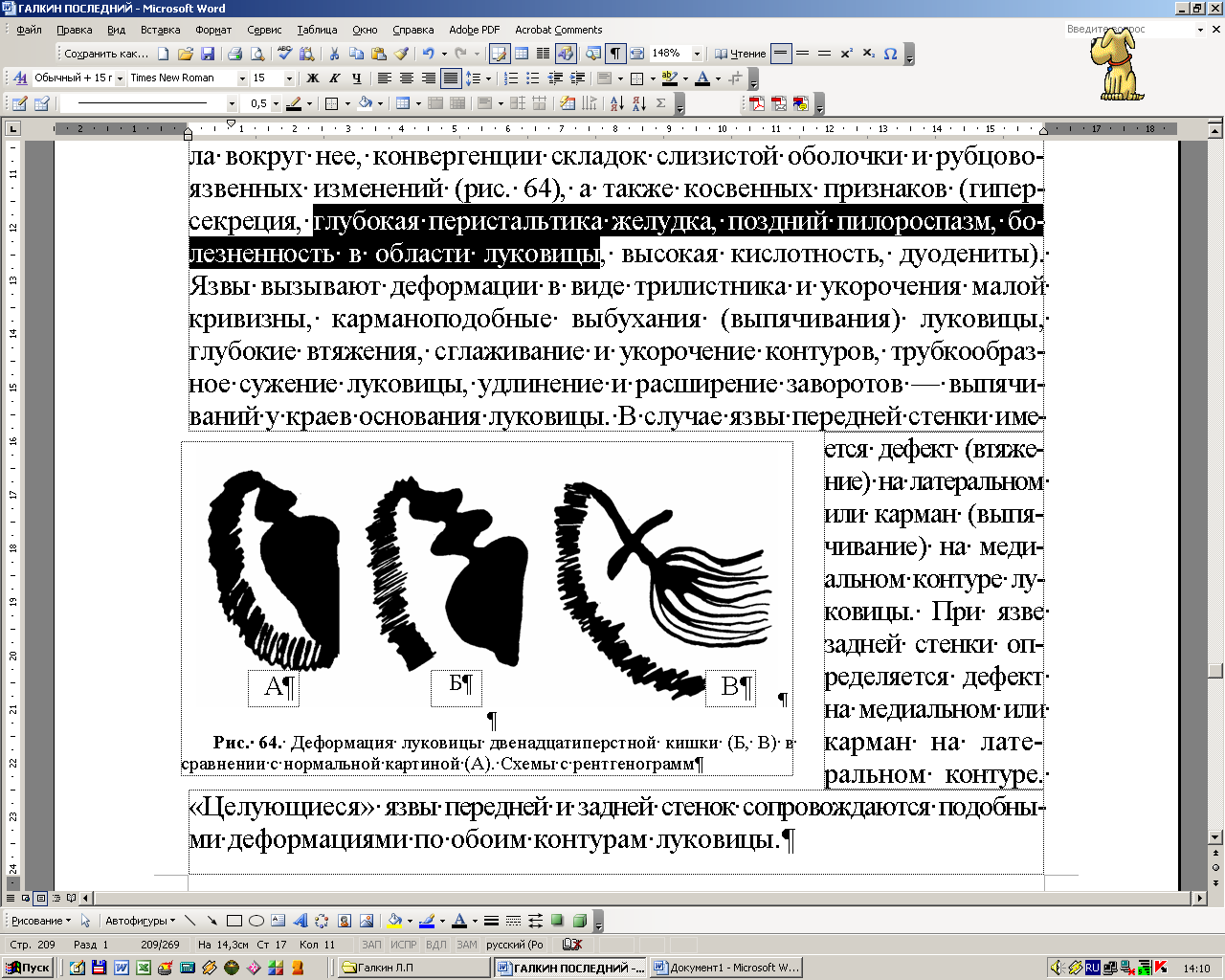

7.2.5. Двенадцатиперстная кишка

Дивертикулы двенадцатиперстной кишки наиболее часто локализуются по медиальной поверхности в нисходящем отделе кишки и сообщаются с ней перешейком различного диаметра. Величина может быть от 0,5 до 4–5 см, форма округлая или овальная. Дивертикул, заполненный барием, выступает за контур ДПК и дает тень с четкими контурами. Размер ее зависит от степени заполнения, а также растяжимости самого дивертикула и кишки. Рельеф слизистой дивертикула в норме имеет тот же вид, что и рельеф ДПК, т. е. перистый или поперечно-извилистый. Слизистая ДПК при переходе в канал-перешеек дивертикула образует складчатость (рис. 63).

Д

Рис.

63.

Схема

с рентгенограммы при

дивертикулах

двенадцатиперстной кишки

Язва двенадцатиперстной кишки бульбарная. Локализуется чаще всего на передней и задней стенках луковицы двенадцатиперстной кишки.

Д

Рис.

64.

Деформация луковицы двенадцатиперстной

кишки (Б, В) в

сравнении с нормальной картиной (А).

Схемы с рентгенограмм

Язва двенадцатиперстной кишки постбульбарная локализуется после луковицы, в 95% случаев в верхней кривизне (изгибе) и в проксимальной трети нисходящей части двенадцатиперстной кишки.

Рентгенологическая симптоматика складывается из морфологических и функциональных изменений. Симптом ниши является основным и решающим. При выходе на контур ниша имеет округлую форму и небольшой размер, не изменяется во время перистальтики. После опорожнения кишки бариевая взвесь задерживается в нише. Показательна картина конвергенции складок в виде воротничка из-за их поперечного хода. В месте локализации язвы всегда определяется эксцентрическое сужение кишки и признаки сопутствующего дуоденита. Язва сопровождается дискинезией желудка и двенадцатиперстной кишки.

Рак двенадцатиперстной кишки по локализации делится на надсосковый (супраампулярный), околососковый (перипапиллярный) и подсосковый.

Рентгенологически определяется угнетение или отсутствие перистальтики и замедление продвижения контрастной массы в зоне поражения, наличие маятникообразных, антиперистальтических движений, усиление перистальтики выше пораженного участка, расширение желудка, недостаточность привратника, увеличние размера луковицы, циркулярный дефект наполнения, суживающий просвет двенадцатиперстной кишки. На месте опухоли круговые складки разрушены. При ее распаде на фоне дефекта наполнения выявляется депо контрастного вещества с изъеденными контурами.

Рефлюкс дуодено-гастральный — перемещение содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок. Обусловлен недостаточностью, расслаблением или зиянием привратника.

Одним из ведущих инструментальных методов диагностики недостаточности привратника является рентгенологический. Для этих целей рекомендуется применять в основном два способа. При первом способе в двенадцатиперстную кишку через зонд вводят бариевую взвесь и на экране рентгеновского аппарата или телевизора регистрируют заброс РКВ в желудок. Второй способ предусматривает применение внутривенной и пероральной холецистографии. Недостаточность привратника и наличие синдрома дуоденального рефлюкса определяют по регургитации из двенадцатиперстной кишки в желудок. Этот способ наиболее объективный: осуществляется без нарушения физиологических взаимоотношений в гастро-дуоденальной зоне.