- •Л. П. Галкин, а. Н. Михайлов

- •Глава 1

- •Глава 2

- •2.1. Рентгеновское исследование

- •М. И. Неменов

- •2.1.1. Основные виды рентгеновского исследования

- •Г. А. Зедгенидзе

- •С. А. Рейнберг

- •Б. М. Сосина

- •М. М. Марквардэ

- •Г. Д. Голуб

- •И. И. Лазюк

- •А. Н. Михайлов

- •2.2. Радионуклидное исследование

- •2.2.1. Общие сведения

- •2.2.2. Характеристика радионуклидов

- •2.2.3. Радионуклидная диагностика

- •2.3. Свойства ионизирующих излучений

- •2.4. Определение (физическая сущность) единиц измерения ионизирующих излучений

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3

- •Контрольные вопросы

- •Глава 4

- •4.1. Рентгеноанатомическая характеристика костно-суставного аппарата

- •4.2. Рентгенодиагностика переломов и вывихов

- •4.2.1. Характеристика переломов при изучении рентгенограмм

- •4.2.2. Признаки заживления переломов

- •4.3. Переломы и вывихи в различных участках скелета

- •4.4. Рентгенологические признаки нарушений

- •4.4.1. Нарушения, характеризующиеся уменьшением количества костной ткани

- •4.4.2. Изменения структуры, протекающие с увеличением

- •4.5. Рентгенологические признаки наиболее часто

- •4.5.1. Воспалительные заболевания костей

- •4.5.2. Асептические некрозы и остеохондропатии

- •4.5.3. Опухоли и опухолеподобные заболевания Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •4.5.3.1. Опухоли некоторых типичных локализаций, поражающие кости

- •4.5.4. Заболевания суставов, сухожильных влагалищ и сумок

- •4.5.5. Изменения в скелете при некоторых заболеваниях

- •4.6. Роль радионуклидного исследования

- •4.6.1. Методики исследования

- •Контрольные вопросы

- •Глава 5

- •5.1. Методы исследования легких

- •5.2. Последовательность изучения

- •5.3. Основы рентгеноанатомии грудной клетки

- •И боковой проекциях

- •Бронхи заполнены контрастным веществом

- •5.4. Общая рентгеносимптоматика заболеваний легких

- •5.4.1. Анализ легочного рисунка

- •5.5. Характеристика теней на рентгенограммах легких

- •5.6. Характеристика просветлений на рентгенограммах легких

- •5.7. Симптоматика, выявляемая при некоторых

- •(Боковая проекция). Аталектазированные участки легких уменьшены, средостение смещено в сторону

- •5.8. Лучевое исследование при некоторых заболеваниях легких

- •5.8.1. Воспалительные заболевания

- •В. X. Фанарджян

- •5.8.2. Туберкулез легких

- •5.8.3. Опухоли и опухолеподобные заболевания легких,

- •5.8.4. Паразитарные заболевания легких

- •5.8.5. Пневмокониозы

- •5.8.6. Заболевания плевры

- •5.8.7. Заболевания средостения

- •5.8.8. Аномалии развития легких

- •5.9. Радионуклидные исследования при заболеваниях легких

- •Контрольные вопросы

- •Глава 6

- •6.1. Методика рентгенологического исследования

- •6.2. Последовательность изучения рентгеновского

- •6.3. Изменения отделов сердца, выявляемые

- •6.3.1. Приобретенные пороки

- •6.3.2. Врожденные пороки сердца

- •6.4. Лучевое исследование при заболеваниях,

- •6.5. Лучевое исследование при наиболее часто встречающихся заболеваниях сосудов

- •6.6. Радионуклидные методы исследования в кардиологии

- •Контрольные вопросы

- •Глава 7

- •7.1. Рентгенологическая симптоматика заболеваний желудочно-кишечного тракта

- •И антральном отделе желудка

- •7.2. Краткие сведения по частной лучевой диагностике заболеваний органов желудочно-кишечного тракта

- •7.2.1. Пищевод

- •(Схемы с рентгенограмм)

- •7.2.2. Нарушения со стороны пищевода, связанные с механическими и термическими воздействиями

- •7.2.3. Рентгеновская картина пищевода при некоторых заболеваниях

- •7.2.4. Желудок

- •7.2.4.1. Изменения в желудке, связанные с пороками развития

- •7.2.4.2. Изменения в желудке, связанные с функциональными нарушениями

- •7.2.4.3. Изменения в желудке при некоторых заболеваниях

- •Желудка при единичном полипе на задней стенке в антральном отделе

- •С изъеденными контурами при смешанной форме рака в нижней трети тела желудка

- •И субкомпенсированный стеноз выходного отдела желудка вследствие рубцевания язв тела и антрального отдела

- •7.2.5. Двенадцатиперстная кишка

- •7.2.6. Тощая и подвздошная кишки

- •Опухоли тонкой кишки

- •7.2.7. Толстая кишка

- •7.2.7.1. Аномалии толстой кишки и заболевания, развивающиеся на их основе

- •7.2.7.2. Воспалительные заболевания

- •7.2.7.3. Непроходимость толстой кишки

- •7.2.7.4. Опухоли толстой кишки

- •7.2.8. Печень и желчные пути

- •7.2.8.1. Лучевое исследование печени и желчных путей

- •7.2.8.2. Воспалительные заболевания

- •7.2.8.3. Опухоли печени, желчных ходов и желчного пузыря

- •Контрольные вопросы

- •Глава 8

- •8.1. Методы лучевого исследования мочевыделительной системы

- •8.1.1. Рентгенологическое исследование

- •Вещества в верхнем полюсе правой почки. Схема

- •Тугое заполнение мочевого пузыря (а). Дивертикул мочевого пузыря (б). Схемы

- •8.1.2. Ультразвуковое исследование мочевыводящей системы

- •8.1.3. Компьютерная томография почек

- •8.2. Данные лучевого исследования при некоторых заболеваниях почек

- •8.2.1. Аномалии развития

- •8.2.2. Воспалительные заболевания

- •8.2.3. Опухоли почек и мочевыводящих путей

- •8.2.4. Травматические повреждения почек

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Глава 1. Краткий исторический обзор развития лучевой

- •Глава 2. Краткая общая характеристика методов лучевого

- •Глава 3. Методика изучениярентгеновских снимков и данных

- •Глава 4. Лучевое исследование костей и суставов 27

- •Глава 5. Лучевое исследование органов дыхания 87

- •Глава 6. Лучевая диагностика заболеваний сердечно-сосудистой

- •Глава 7. Лучевое исследование желудочно-кишечного тракта 181

- •Глава 8. Лучевое исследование мочевыделительной системы 243

- •Галкин Леонид Порфирьевич Михайлов Анатолий Николаевич основы лучевой диагностики

- •246000, Г. Гомель, ул. Ланге, 5

6.2. Последовательность изучения рентгеновского

ИЗОБРАЖЕНИЯ СЕРДЦА И КРУПНЫХ СОСУДОВ

Для детального изучения рентгеновской картины любого отдела человеческого тела необходимо выработать определенную систему, строгое соблюдение которой позволяет избежать ошибок, зависящих от неучтенных деталей картины.

Исходя из этого, рекомендуется следующая последовательность изучения рентгенограмм в стандартных обзорных проекциях: прямой, правой и левой косых и левой боковой.

Изучение рентгеновской картины легких в обычной последовательности:

1. Суждение о качестве снимков.

2. Состояние мягких тканей.

3. Состояние костей (ребра, ключицы, ширина межреберных промежутков).

4. Куполы диафрагмы, плевральные синусы.

Легочный рисунок. На эту деталь необходимо обратить особое внимание, учитывая частоту изменений рисунка при нарушениях гемодинамики.

При легочной гипертензии тяжи легочного рисунка в прикорневой зоне расширяются, контуры их остаются довольно четкими. Иногда тени легочного рисунка выглядят как бы «обрубленными».

П ри

венозном застое определяется более

«насыщенный» рисунок по всем легочным

полям. Особенно характерна такая

«насыщенность» в верхне-медиальных

отделах легочных полей. При этом могут

появляться тени расширенных верхних

легочных вен (т.н. «симптом оленьих

рогов»).

ри

венозном застое определяется более

«насыщенный» рисунок по всем легочным

полям. Особенно характерна такая

«насыщенность» в верхне-медиальных

отделах легочных полей. При этом могут

появляться тени расширенных верхних

легочных вен (т.н. «симптом оленьих

рогов»).

Характерной является картина своеобразной ячеистости легочного рисунка, упоминающаяся в специальной литературе как «фигуры шестигранников» (шестиугольников), соответствующая отеку в периацинозных лимфатических щелях при застое. При этом появляются горизонтальные четкие полоски по периферии легких, являющиеся отображением лимфатического застоя в зоне междолевых щелей, так называемые «линии Керли».

Корни легких являются рентгенологическим отображением (тенями) правой и левой легочных артерий.

Корень правого легкого на прямом снимке выходит из-за тени средостения на уровне третьего ребра, поворачивает вниз, отдавая верхнедолевую артерию и просматривается далее в виде широкой полосы на протяжении 3–4 см. Между этой полосой и тенью средостения просматривается светлая полоса, соответствующая проекции основного бронха. Далее корень ветвится на несколько отдельных тяжей. Исходя из этого, различают «головку», «тело» и «хвост» корня. Ширина тела корня у взрослого здорового человека составляет не более 11–12 мм. Расширение тела корня наблюдается при артериальной гипертензии в малом круге.

Корень левого легкого расположен на одно ребро выше правого. Поскольку левая легочная артерия после выхода из средостения круто поворачивает вниз, кзади и медиально, корень левого легкого имеет треугольную форму.

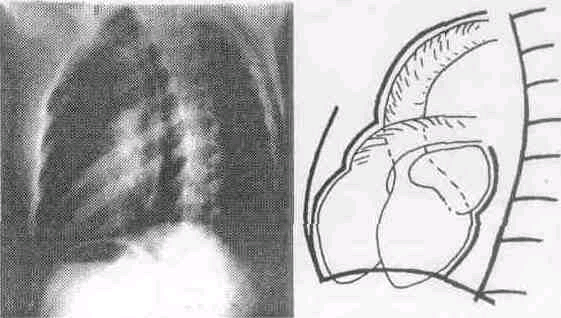

Изучение тени средостения (срединная тень) (рисунки 40–44).

Сердце и сосуды на рентгенограммах и на экране отображены как интенсивная срединная тень на фоне легочных полей. Эта тень состоит из двух составных частей: тени сосудистого пучка и тени собственно сердца. Место перехода тени сосудов в тень сердца представляется как бы сужением срединной тени и называется «талией» сердца.

П

Рис.

41.

Рентгенограмма и схема с рентгенограммы

сердца в

прямой проекции

Положение сердца в некоторой мере отражает конституцию человека. У астеников положение чаще вертикальное, у нормостеников — косое и у гиперстеников — поперечное. Вертикальное положение сердца («капельное сердце») наблюдается часто при диффузной эмфиземе легких.

При патологических состояниях принято различать аортальную и митральную форму сердца. Митральная форма — талия сердца сглажена или даже определяется выбухание на ее месте. Аортальная форма — глубокая талия сердца за счет увеличения левого желудочка и дуги аорты.

Р

Рис.

42.

Рентгенограмма и схема с рентгенограммы

сердца в

первой (правой) косой проекции

В прямой проекции хорошо видны два контура сердечно-сосудистой тени (левый и правый). На правом контуре (счет здесь и далее сверху вниз) видны дуги аорты (вместе с верхней полой веной) и правого предсердия. На левом контуре видны 4 дуги: 1) дуга аорты, 2) дуга легочного конуса, 3) ушко левого предсердия, 4) левый желудочек. По контуру дуги левого желудочка определяется левая граница тени сердца.

В

Рис.

43.

Рентгенограмма и схема с рентгенограммы

сердца во

второй (левой) косой проекции

Задний контур в верхней части образован левым предсердием, в нижней — левым желудочком. Кзади от изображения позвоночника в виде широкой полосы намечается тень восходящей аорты.

В норме передняя поверхность сердца примыкает к грудной стенке на протяжении 4–7 см. При увеличении правого желудочка линия соприкосновения сердца с грудной стенкой удлиняется.

В

Рис.

44.

Рентгенограмма и схема с рентгенограммы

сердца в

левой боковой проекции

По заднему контуру видны три дуги: дуга аорты, дуга левого предсердия, дуга правого предсердия. Здесь снова нужно отметить, что увеличение левого предсердия оценивается по признаку отклонения пищевода: при гипертрофии предсердия дуга бывает крутой (радиус до 6 см), при дилатации — пологой (радиус больше 8 см).

По переднему контуру видны дуги аорты, легочного конуса и левого желудочка. Средняя дуга представляется как бы «углубленной» между верхней и нижней. Нижняя дуга не доходит до линии ребер, оставляя свободным ретрокостальное пространство шириной 2–5 см.

В левой косой проекции также различают передний и задний контуры. По переднему контуру видны дуги аорты (1) и суммарная дуга правых предсердий и желудочка (2–3). Угол между ними обращен вперед. При увеличении дуги аорты он открывается вперед и вниз, при увеличении правого желудочка — вперед и вверх.

Сзади различают дуги левого предсердия и левого желудочка. Дуга левого предсердия составляет передненижнюю границу аортального окна — просветления, ограниченного спереди, сзади и сверху дугой аорты, имеющей в норме 2–3 см в поперечнике. На фоне этого просветления видны трахея и ее бифуркация. Главные бронхи в этой проекции расходятся под углом 45–55.

Отсутствие аортального окна и увеличение указанного угла свидетельствуют об увеличении левого предсердия.

Задний контур тени левого желудочка не должен заходить на тень позвоночника, причем следует различать три степени увеличения:

1. Желудочек заходит на тело позвонка до его середины (нерезкое увеличение).

2. Желудочек заходит за середину тела позвонка (выраженное увеличение).

3. Желудочек заходит за все тело позвонка (резкое увеличение).

Прямая линия, проведенная в этой проекции по переднему контуру изображения трахеи, при продолжении вниз примерно соответствует проекции межжелудочковой перегородки.

Рекомендуется вначале изучить рентгенограмму в прямой проекции. Это дает возможность получить предварительную информацию о состоянии отделов сердца и их соотношении.

В дальнейшем эта информация уточняется, проверяется по данным, полученным при изучении рентгенограмм в косых проекциях. Очень важно оценить состояние каждого из отделов сердца по каждой из рентгенограмм. Это дает возможность сделать окончательные выводы о каждом из отделов сердца.

Эти выводы сопоставляются с данными просвечивания.

При просвечивании получается информация о пульсации сердца и крупных сосудов, соотношении пульсации по контурам, определяются патологические симптомы, свидетельствующие, например, о регургитации крови (симптом «коромысла»), отсутствие сокращений участков стенки сердца, патологической пульсации корней легких и т.д.