- •Л. П. Галкин, а. Н. Михайлов

- •Глава 1

- •Глава 2

- •2.1. Рентгеновское исследование

- •М. И. Неменов

- •2.1.1. Основные виды рентгеновского исследования

- •Г. А. Зедгенидзе

- •С. А. Рейнберг

- •Б. М. Сосина

- •М. М. Марквардэ

- •Г. Д. Голуб

- •И. И. Лазюк

- •А. Н. Михайлов

- •2.2. Радионуклидное исследование

- •2.2.1. Общие сведения

- •2.2.2. Характеристика радионуклидов

- •2.2.3. Радионуклидная диагностика

- •2.3. Свойства ионизирующих излучений

- •2.4. Определение (физическая сущность) единиц измерения ионизирующих излучений

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3

- •Контрольные вопросы

- •Глава 4

- •4.1. Рентгеноанатомическая характеристика костно-суставного аппарата

- •4.2. Рентгенодиагностика переломов и вывихов

- •4.2.1. Характеристика переломов при изучении рентгенограмм

- •4.2.2. Признаки заживления переломов

- •4.3. Переломы и вывихи в различных участках скелета

- •4.4. Рентгенологические признаки нарушений

- •4.4.1. Нарушения, характеризующиеся уменьшением количества костной ткани

- •4.4.2. Изменения структуры, протекающие с увеличением

- •4.5. Рентгенологические признаки наиболее часто

- •4.5.1. Воспалительные заболевания костей

- •4.5.2. Асептические некрозы и остеохондропатии

- •4.5.3. Опухоли и опухолеподобные заболевания Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •4.5.3.1. Опухоли некоторых типичных локализаций, поражающие кости

- •4.5.4. Заболевания суставов, сухожильных влагалищ и сумок

- •4.5.5. Изменения в скелете при некоторых заболеваниях

- •4.6. Роль радионуклидного исследования

- •4.6.1. Методики исследования

- •Контрольные вопросы

- •Глава 5

- •5.1. Методы исследования легких

- •5.2. Последовательность изучения

- •5.3. Основы рентгеноанатомии грудной клетки

- •И боковой проекциях

- •Бронхи заполнены контрастным веществом

- •5.4. Общая рентгеносимптоматика заболеваний легких

- •5.4.1. Анализ легочного рисунка

- •5.5. Характеристика теней на рентгенограммах легких

- •5.6. Характеристика просветлений на рентгенограммах легких

- •5.7. Симптоматика, выявляемая при некоторых

- •(Боковая проекция). Аталектазированные участки легких уменьшены, средостение смещено в сторону

- •5.8. Лучевое исследование при некоторых заболеваниях легких

- •5.8.1. Воспалительные заболевания

- •В. X. Фанарджян

- •5.8.2. Туберкулез легких

- •5.8.3. Опухоли и опухолеподобные заболевания легких,

- •5.8.4. Паразитарные заболевания легких

- •5.8.5. Пневмокониозы

- •5.8.6. Заболевания плевры

- •5.8.7. Заболевания средостения

- •5.8.8. Аномалии развития легких

- •5.9. Радионуклидные исследования при заболеваниях легких

- •Контрольные вопросы

- •Глава 6

- •6.1. Методика рентгенологического исследования

- •6.2. Последовательность изучения рентгеновского

- •6.3. Изменения отделов сердца, выявляемые

- •6.3.1. Приобретенные пороки

- •6.3.2. Врожденные пороки сердца

- •6.4. Лучевое исследование при заболеваниях,

- •6.5. Лучевое исследование при наиболее часто встречающихся заболеваниях сосудов

- •6.6. Радионуклидные методы исследования в кардиологии

- •Контрольные вопросы

- •Глава 7

- •7.1. Рентгенологическая симптоматика заболеваний желудочно-кишечного тракта

- •И антральном отделе желудка

- •7.2. Краткие сведения по частной лучевой диагностике заболеваний органов желудочно-кишечного тракта

- •7.2.1. Пищевод

- •(Схемы с рентгенограмм)

- •7.2.2. Нарушения со стороны пищевода, связанные с механическими и термическими воздействиями

- •7.2.3. Рентгеновская картина пищевода при некоторых заболеваниях

- •7.2.4. Желудок

- •7.2.4.1. Изменения в желудке, связанные с пороками развития

- •7.2.4.2. Изменения в желудке, связанные с функциональными нарушениями

- •7.2.4.3. Изменения в желудке при некоторых заболеваниях

- •Желудка при единичном полипе на задней стенке в антральном отделе

- •С изъеденными контурами при смешанной форме рака в нижней трети тела желудка

- •И субкомпенсированный стеноз выходного отдела желудка вследствие рубцевания язв тела и антрального отдела

- •7.2.5. Двенадцатиперстная кишка

- •7.2.6. Тощая и подвздошная кишки

- •Опухоли тонкой кишки

- •7.2.7. Толстая кишка

- •7.2.7.1. Аномалии толстой кишки и заболевания, развивающиеся на их основе

- •7.2.7.2. Воспалительные заболевания

- •7.2.7.3. Непроходимость толстой кишки

- •7.2.7.4. Опухоли толстой кишки

- •7.2.8. Печень и желчные пути

- •7.2.8.1. Лучевое исследование печени и желчных путей

- •7.2.8.2. Воспалительные заболевания

- •7.2.8.3. Опухоли печени, желчных ходов и желчного пузыря

- •Контрольные вопросы

- •Глава 8

- •8.1. Методы лучевого исследования мочевыделительной системы

- •8.1.1. Рентгенологическое исследование

- •Вещества в верхнем полюсе правой почки. Схема

- •Тугое заполнение мочевого пузыря (а). Дивертикул мочевого пузыря (б). Схемы

- •8.1.2. Ультразвуковое исследование мочевыводящей системы

- •8.1.3. Компьютерная томография почек

- •8.2. Данные лучевого исследования при некоторых заболеваниях почек

- •8.2.1. Аномалии развития

- •8.2.2. Воспалительные заболевания

- •8.2.3. Опухоли почек и мочевыводящих путей

- •8.2.4. Травматические повреждения почек

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Глава 1. Краткий исторический обзор развития лучевой

- •Глава 2. Краткая общая характеристика методов лучевого

- •Глава 3. Методика изучениярентгеновских снимков и данных

- •Глава 4. Лучевое исследование костей и суставов 27

- •Глава 5. Лучевое исследование органов дыхания 87

- •Глава 6. Лучевая диагностика заболеваний сердечно-сосудистой

- •Глава 7. Лучевое исследование желудочно-кишечного тракта 181

- •Глава 8. Лучевое исследование мочевыделительной системы 243

- •Галкин Леонид Порфирьевич Михайлов Анатолий Николаевич основы лучевой диагностики

- •246000, Г. Гомель, ул. Ланге, 5

Л

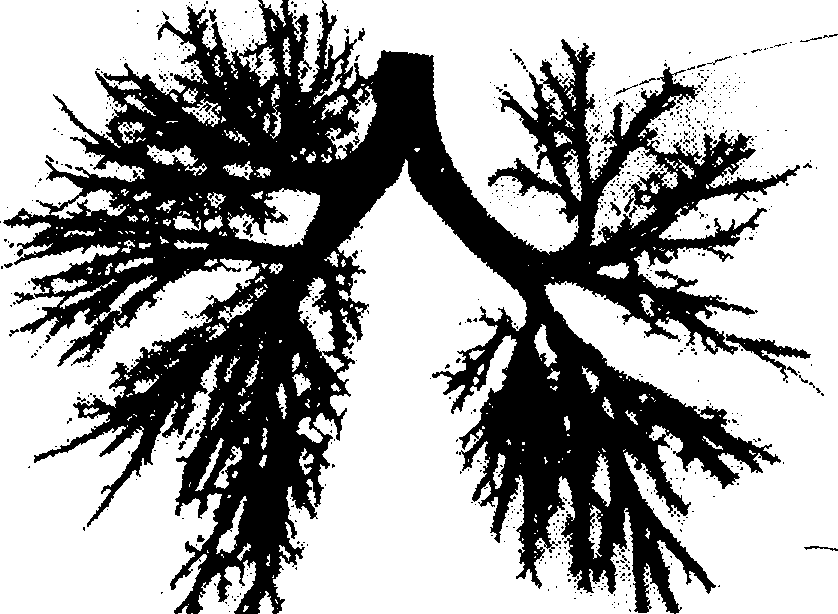

Рис.

23.

Рентгенограмма препарата легких.

Бронхи заполнены контрастным веществом

егочный рисунокпредставляет

собой радиально расходящиеся от корней

и постепенно суживающиеся к периферии

полоски затемнения, соответствующие,

в основном, теням артериальных сосудов.

Вены и бронхи практически не принимают

участия в образовании легочного рисунка.

Густота указанных тяжистых теней в

средних зонах примерно 3–4 линии на 1

см2

поверхности снимка.

К периферии тени сосудов суживаются, на границе средней и латеральной зон легочных полей исчезают. На периферии легочных полей рисунок не должен быть виден.

На фоне полосковидных теней легочного рисунка можно увидеть точечные тени того же калибра, соответствующие сосудам, идущим перпендикулярно пленке. Границы корней легких и теней легочного рисунка в норме должны быть четкими.

Л

Рис.

24.

Схема расположения лимфа-тических

узлов в средостении по В. А. Су-кенникову

Боковая проекция (рис. 25) представляет собой суммарное теневое изображение обоих легких. Кзади проецируется тень позвоночника, кпереди — грудины. Куполы диафрагмы видны раздельно. Задние края куполов диафрагмы отграничивают задние отделы реберно-диафрагмальных синусов.

Н

Рис.

25.

Проекция долей легких и междолевых

щелей. Вид спереди, сзади, справа и слева

Проекции долей и сегментов легких (см. рисунки 22, 25). На рентгенограмме в прямой проекции локализация патологических процессов по долям и, тем более, по сегментам не представляется возможной. Только верхушки легких соответствуют верхней доле и участки над реберно-диафрагмальными синусами — нижней доле (слева только верхней и нижней). Поэтому, только сопоставление снимков в прямой и боковой проекции позволяет уточнить локализацию изучаемого участка легких. Сегметарное строение легких приведено в специальных таблицах.

5.4. Общая рентгеносимптоматика заболеваний легких

Рентгеновская симптоматика заболеваний легких состоит из изменений легочного рисунка и возникновения затенений и просветлений вследствие тех или иных нарушений пневматизации легочной ткани, появления жидкости или газа в плевральной полости, а так же изменений в грудной стенке. Анализ этих симптомов, их патоморфологическое истолкование в сопоставлении с данными клиники и составляет существо рентгенодиагностики заболеваний легких.

5.4.1. Анализ легочного рисунка

Понятие «легочный рисунок» — это рентгеновское определение структуры легочных полей. Такое теневое изображение дает только легочная паренхима и никакая другая ткань. Тяжи легочного рисунка представляют собой в норме почти исключительно тени артериальных сосудов, при патологии появляются тяжистые тени другого происхождения. Анализ легочного рисунка нужно производить строго последовательно:

общий обзор легочного рисунка, сравнение его в правом и левом легочном полях;

анализ рисунка по межреберьям с обеих сторон.

Тени легочного рисунка удобнее всего рассчитывать на единицу площади рентгенограммы. В средней зоне на 1 см2 поверхности снимка приходится примерно 3–4 тяжа.

Изменения легочного рисунка можно условно подразделить на усиление, ослабление и деформацию.

Усиление легочного рисунка — это либо количественное увеличение числа элементов, либо увеличение их калибра. Здесь можно условно ввести следующие подразделения:

увеличение калибра сосудистых теней в медиальных зонах с появлением мелкотяжистых теней в наружных зонах — признак гипертензии в артериальной и застоя в венозной частях малого круга кровообращения;

увеличение числа теней легочного рисунка обычно служит проявлением разрастания соединительной ткани в периваскулярных и перибронхиальных промежутках, что дает тени тех сосудов и бронхов, которые до того не были видны;

«лучистый» рисунок в прикорневых зонах и так называемые «фигурки шестиугольников» на периферии признак застоя в лимфатической системе (в лимфатических сосудах и периациозных лимфатических щелях);

потеря четкости контуров теней легочного рисунка, возникает при периваскулярной и перибронхиальной инфильтрации.

Деформация легочного рисунка возникает, как правило, при разрастании соединительной ткани вокруг сосудов и бронхов. При этом деформируется бронхиальное дерево и сосуды, развиваются участки эмфизематозных расширений бронхов и альвеол, чередующиеся с участками здоровых тканей.

В результате этого возникает картина неправильного расположения теней легочного рисунка с образованием «пучков», «ячеек», «сот», «петель» и т.д.

Следует отметить случаи широкопетлистой структуры рисунка в нижнемедиальных отделах легочных полей на прямой рентгенограмме. По данным Ю.С.Вайля, это косвенные симптомы крупных цилиндрических и мешотчатых бронхоэктазов. Иногда такая картина наблюдается при врожденном поликистозе легких. В ряде случаев возникают как бы группы просветлений на фоне такого рисунка, что наиболее типично для данного заболевания.

Усиление и деформация легочного рисунка в рентгенологической трактовке в основном расцениваются как результат хронического воспалительного процесса в легких с периваскулярным и перибронхиальным разрастанием соединительной ткани (пневмосклероз). Отдельно стоит термин «фиброз», под которым обычно понимают усиление легочного рисунка со сближением тяжистых теней за счет сморщивания участков легочной ткани. При разрастании соединительной ткани на большом протяжении сморщиваются большие участки легких или даже целое легкое. Тогда мы видим уменьшение легочного поля, его неравномерное затенение, на фоне которого могут быть видны отдельные просветления, смещение средостения в пораженную сторону. В этих случаях употребляется термин «цирроз легкого».

Ослабление (обеднение) легочного рисунка. Сущность этого симптома заключается в том, что на единицу поверхности снимка приходится меньше тяжей легочного рисунка, чем в норме. В прикорневой зоне тяжей меньше и они тоньше, в средней зоне тяжи по своей структуре напоминают концевые. Возникают довольно большие участки легочных полей, лишенные рисунка, латеральные бессосудистые зоны шире, чем в норме. В силу указанных изменений прозрачность легких повышена.

Такие изменения возникают при диффузном повышении пневматизации легких (эмфизема) или при недостаточном кровоснабжении.

Ограниченные участки отсутствия легочного рисунка возникают при полостных образованиях в легких и пневмотораксе.