- •1. Эмбриология млекопитающих как основа для понимания особенностей эмбрионального развития человека

- •3.Представление о биологических процессах, лежащих в основе развития зародыша – индукция, детерминация, деление, миграция клеток, рост, дифференцировка, взаимодействие клеток, гибель клеток.

- •1. Гаструляция у человека проходит в две фазы.

- •2. Между этими двумя фазами идёт образование внезародышевых органов, необходимых для успешного развития зародыша.

- •7 Сутки, 7.5 сутки Имплантация

- •7.Имплантация. Гистотрофный тип питания.

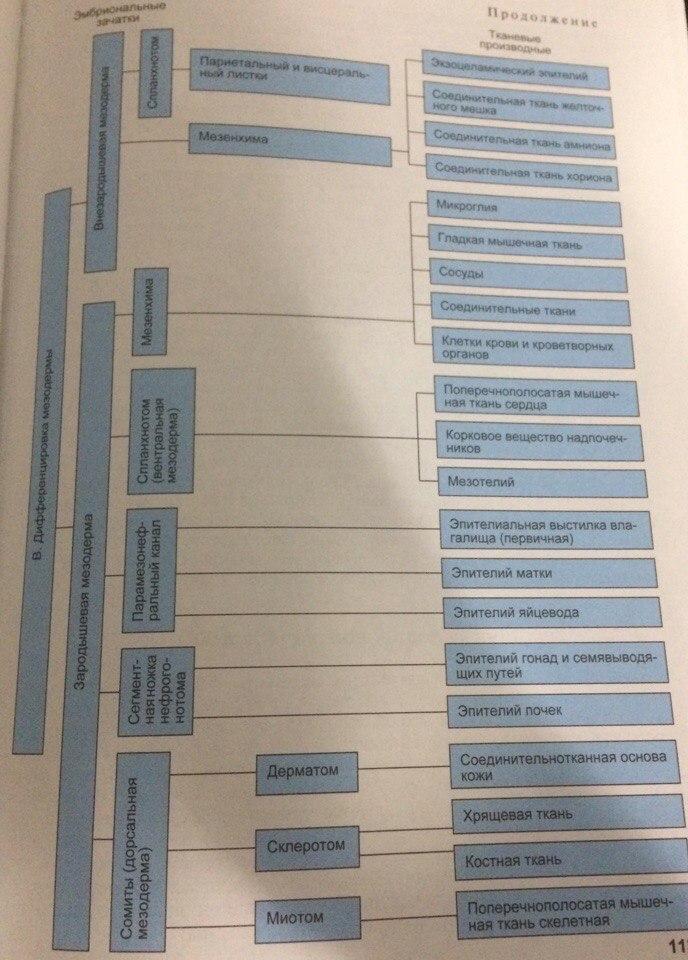

- •9. Третья неделя развития. Дифференцировка зародышевой мезодермы сомиты, нефрогонотомы, висцеральный и париетальный листки сплахнотома, эмбриональный целом.

- •15.Внезародышевые органы. Плацента – строение и строение и функции.

- •19.Возникновение и развитие гистологии и цитологии как самостоятельных наук. Методы исследования в гистологии, цитологии и эмбриологии.

- •20.Развитие гистологии, цитологии и эмбриологии в России. Основные заслуги а.И. Бабухина, к.Э. Бэра, к.А. Арнштейна, н.А. Хржонщевского.

- •История становления эмбриологии

- •21. Вклад а.А. Заварзина, б.И. Лаврентьева, д.Н. Насонова, н.Г. Хлопина, а.Г. Кнорре в развитии гистологии.

- •22. Цитология. Учение о клетке. Клеточная теория. Предмет и задачи цитологии, ее значение в системе биологических и медицинских наук.

- •23.Структурные компоненты клетки. Биологическая мембрана. Плазмолемма.

- •24. Цитоплазма. Гиалоплазма.

- •25. Органеллы. Классификация органелл.

- •26. Мембранные органеллы. Цитоплазматическая сеть. Строение и функции зернистой и незернистой эндоплазматической сети.

- •27. Пластинчатый комплекс. Строение и функции.

- •28. Лизосомы. Строение, химический состав, функции.

- •29. Пероксисомы. Строение, химический состав, функции.

- •30. Митохондрии. Строение, функции.

- •31. Немембранные органеллы. Рибосомы.

- •32. Клеточный центр. Строение и функции в неделящемся ядре и при митозе.

- •33.Опорно-двигательные фибриллярные структуры цитоплазмы.

- •34. Включения.

- •35. Ядро. Ядрышко. Ядерная оболочка. Основные проявления жизнедеятельности клеток. Воспроизведение клеток. Клеточный цикл.

- •Основные проявления жизнедеятельности клеток

- •37. Деление клеток: мейоз. Его особенности и биологическое значение.

- •39. Механизмы регуляции деления клеток.

- •40. Реактивные изменения клеток. Гиперплазия, гипертрофия. Виды гибели клеток.

- •42. Понятие о тканях. Общие принципы организации и классификации тканей. Развитие и регенерация тканей.

- •Регенерация покровных эпителиев

- •45. Однослойные эпителии, их особенности в разных органах. Роль стволовых клеток в эпителиальных клетках обновляющегося типа.

- •46.Многорядный эпителий Однослойные многорядные эпителии

- •47. Многослойные эпителии, их особенности в разных органах.

- •50.Ткани внутренней среды –общая характеристика и классификация.

- •Плазма крови

- •Форменные элементы крови

- •Основные функции крови

- •55)Базофильные лейкоциты – строение и функции.

- •56) Эозинофильные лейкоциты – строение и функции.

- •57) Нейтрофильные лейкоциты – строение и функции.

- •58) Моноциты – строение и функции.

- •59.Понятие о мононуклеарной макрофагической системе.

- •60. Лимфоциты – гетерогенность популяции, строение и функции.

- •61) Морфологические основы реакций гуморального иммунитета.

- •62) Морфологические основы реакций клеточного иммунитета.

- •64) Эмбриональный гемоцитопоэз. Постэмбриональный гемопоэз. Унитарная теория кроветворения: стволовая клетка и принцы выделения классов клеток – предшественников форменных элементов крови.

- •65) Эритроцитопоэз.

- •66) Тромбоцитопоэз.

- •67) Гранулоцитопоэз.

- •68.Моноцитопоэз и дальнейшая дифференцировка моноцитов.

- •69.Лимфоцитопоэз.

- •70.Антигеннезависимая дифференцировка лимфоцитов.

- •71.Антигензависимая дифференцировка лимфоцитов.

- •72.Соединительные ткани. Характеристика. Классификация. Источники развития.

- •73.Волокнистые соединительные ткани. Рыхлая волокнистая соединительная ткань. Общая характеристика, функции, регенерация.

- •74. Клетки рыхлой волокнистой соединительной ткани – происхождение, строение и функции.

- •75. Межклеточное вещество рыхлой волокнистой соединительной ткани – строение и функции. Возрастные изменения.

- •76.Плотные волокнистые соединительные ткани – строение и функции, возможности регенерации.

- •77.Соединительные ткани со специальными свойствами. Разновидности, строение, значение.

- •78.Скелетные ткани. Характеристика, классификация. Хрящевые ткани, их виды, строение, хондрогенез и возрастные изменения хрящевых тканей.

- •Хрящевые ткани

- •Классификация

- •Краткая характеристика клеток хрящевой ткани

- •Краткая характеристика межклеточного вещества хрящевой ткани

- •Образование хрящевой ткани - хондрогенез

- •79.Строение хряща как органа.

- •1. Гиалиновая хрящевая ткань

- •2. Эластическая хрящевая ткань

- •3. Волокнистая хрящевая ткань

- •80.Костные ткани. Классификация, строение, и функции.

- •1. Ретикулофиброзная (грубоволокнистая) костная ткань

- •81.Остеогистогенез. Возрастные изменения.

- •83.Физиологическая регенерация костных тканей и регенерация кости после перелома.

- •84.Мышечные ткани – общая характеристика и классификация.

- •87.Виды кардиомиоцитов.

- •89.Типы волокон скелетной мышечной ткани.

- •1.2.3.2. Красные и белые мышечные волокна

- •90. Нервная ткань. Морфологическая и функциональная характеристика нервной ткани. Развитие нервной ткани. Возможности регенерации.

- •91. Нейроны – строение и функции, виды нейронов.

- •92. Нейроглия. Морфологическая и функциональная характеристика. Источники развития. Классификация.

- •Нервные волокна

- •95. Нервные окончания. Морфологическая и функциональная характеристика. Классификация.

- •96. Рецепторные нервные окончания.

- •97. Эффекторные нервные окончания.

- •98. Синапсы. Классификация, строение.

- •105. Структурная организация нервных центров. Типы нервных центров.

- •108.Пирамидные клетки и организация колонок коры полушарий большого мозга.

- •109.Понятия о цитоархитектонике и миелоархитектонике коры полушарий большого мозга; поля коры.

- •Миелоархитектоника

- •110. Гематоэнцефалический и гематоликфорный барьеры

- •111) Сенсорные системы. Органы чувств . Общая морфолическая и функциональная хар-ка и классификация.

- •116.Орган равновесия - строение и функции.

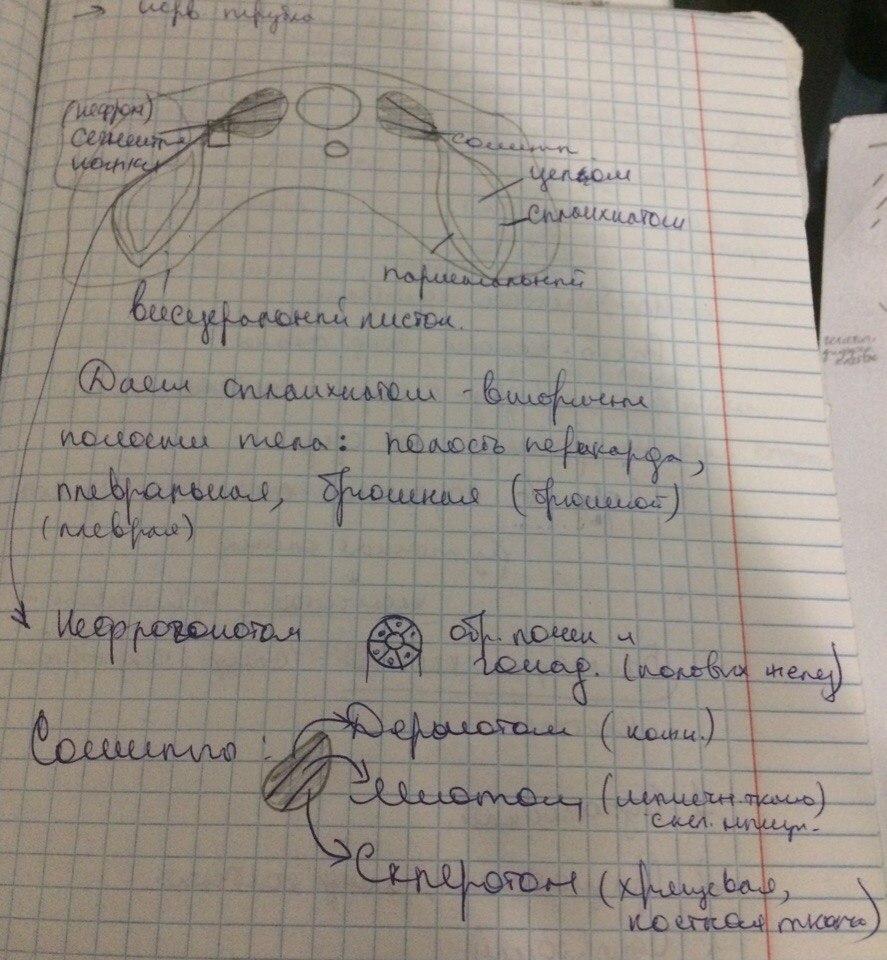

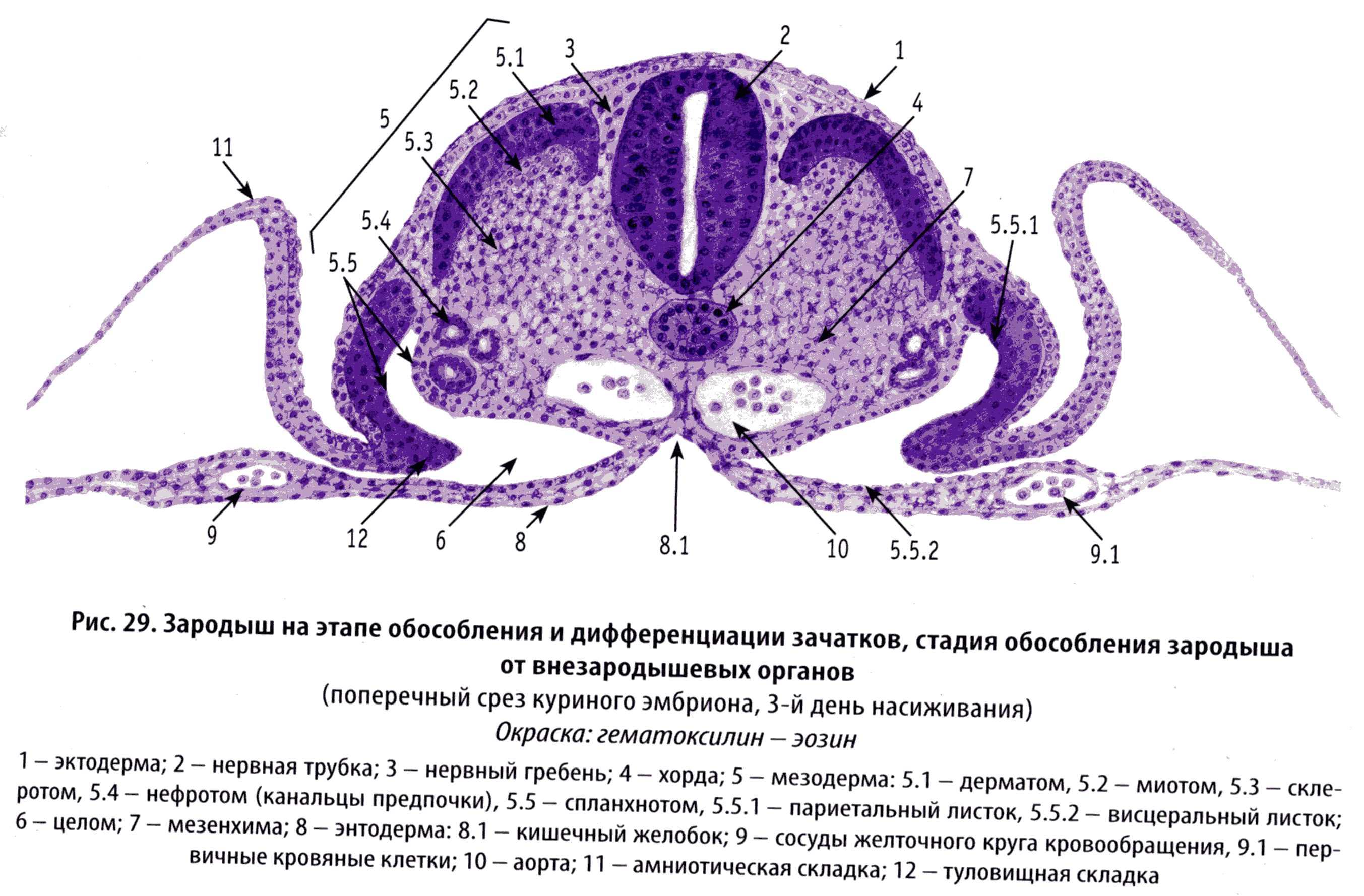

9. Третья неделя развития. Дифференцировка зародышевой мезодермы сомиты, нефрогонотомы, висцеральный и париетальный листки сплахнотома, эмбриональный целом.

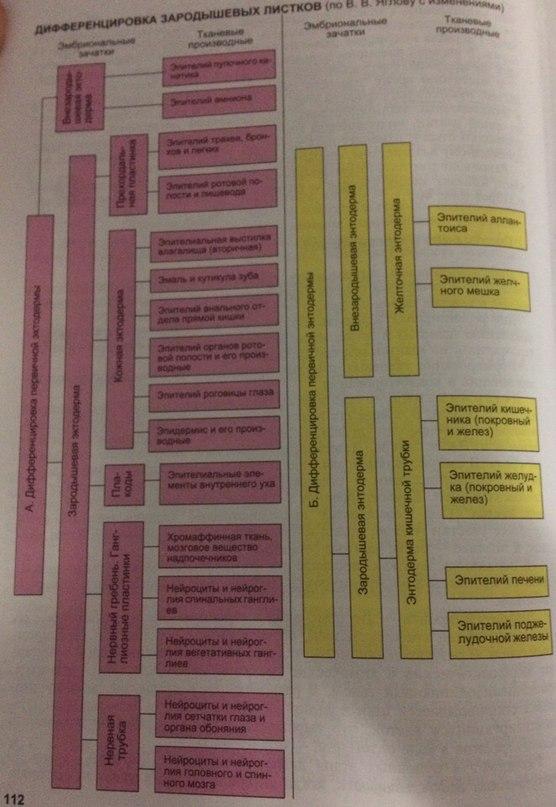

Нейруляция — образование нервной пластинки и её замыкание в нервную трубку в процессе зародышевого развития хордовых.

Сомит — парное метамерное образование у зародышей. Цело́м— вторичная полость тела многоклеточных животных.

Формирование нервной трубки и нервных гребней, асинхронность развития головного и каудального отделов. Туловищная складка, образование, первичной кишки.

Формирование нервной трубки начинается на 22-23-й день развития в области 4-6 пар сомитов. Слияние нервных складок происходит неупорядоченно как в краниальном так и каудальном направлении. Нервная трубка временно открыта с обеих концов, где она свободно сообщается с амниотической полостью . Краниальное отверстие называется ростральным нейропором или передним нейропором, а каудальное отверстие - каудальным или задним нейропором. .Нейральные складки в краниальной области утолщаются и выдаются в амниотическую полость.

Туловищная складка образуется из эктодермы и париетального листка мезодермы на границе зародышевого и внезародышевого материала.

Образование кишечной трубки происходит в процессе формирования туловищной складки. Туловищная складка формируется путем подгибания всех имеющихся зародышевых листков под тело зародыша. В результате этого кишечная (зародышевая) энтодерма отделяется от желточного мешка (желточная энтодерма). Кишечная трубка остается связанной с желточным мешком только в одном небольшом участке — желточном протоке (стебельке). Часть желточного протока может остаться после рождения в виде дивертикула подвздошной кишки.

Дифференцировка внезародышевой мезодермы аллантоиса, амниотического пузыря, желточного стебля, соединительной ножки, слоя подстилающего трофобласт.

К внезародышевым органам человека относят хорион, амнион, желточный мешок и аллантоис. Образование аллантоиса. Аллантоис образуется как вентральный вырост передней части задней кишки. Он растет кпереди, дорастает до желточного стебелька и в этой области выходит из тела зародыша. Стенка аллантоиса состоит из энтодермы и внезародышевой мезодермы.Алланто́ис — эмбриональный орган дыхания высших позвоночных животных;

В мезодерме аллантоиса (или в мезодерме зародышевого ствола), так же как и у птиц, закладываются сосуды, образующие систему пупочных сосудов, позднее они васкуляризируют весь хорион, особенно ту область, которая участвует в образовании плаценты. Закладки пупочных сосудов являются парными, они вторично соединяются с парными зачатками эмбриональных сосудов, тем самым включаясь в кровеносный круг.

Амнион временный орган обеспечивающий водную среду для развития зародыша. (дно –эпибласт).Стенка пузырька образует внезародышевую эктодерма которое соединяется с внезародышевой мезодермой разрастается и окружает зародыш тонкой полупрозрачной амниотической оболочкой.Эпителий амниона переходит на амниотическую ножку, превращающаяся в пупочный канатик.Амниотическая оболочка образует стенку резервуара, заполненную амниотической жидкостью в которой находится плод.Эпителий амниона выделяет околоплодные воды и принимает участие в обратном их всасывании.

Желточный мешок -древний внезародышевые орган возникший как орган депонирующий питательные вещества (желток) у человека. Он образован внезародышевой эНтодермой внезародышевой мезодермой. Устонавливает связь плода с матерью. (гематотрофный тип питания). Когда происходит разъединение, то связь остается в виде полого канатика.Он формирует первые клетки крови и кровеносные сосуды.

Трофобласт формируется в процессе перемещения зародыша по маточной трубе и матке. При взаимодействии со слизистой оболочкой матки происходит изменение его строения. Наружная часть преобразуется в симпласт. Внутернняя часть трофобласта сохраняет клеточное строение и называется уитотрофобластом. подстилающего его изнутри слоя клеток внезародышевой эНдодермы.

Образование третичных ворсин хориона. Гемотрофный тип питания.

Образование хориона. Внезародышевые мезенхима подрастает к трофобласту и получаются вторичные ворсинки хориона.

В начале 3 недели в ворсинки хориона врастают кровеносные капилляры и формируется третичные ворсинки. Это совпадает с началом гематотрофного питания зародыша. Дальнейшее развитие хориона связано с двумя процессами - разрушение слизистой оболочки матки вследствие протеолитической активности наружного слоя и развития плаценты. Третичные ворсинки хориона состоят из трофобласта, внезародышевой мезенхимы и кровеносных сосудов.

Со 2 - 3-го месяца внутриутробного развития, когда образуется плацента, основным типом питания является гемотрофное, или трансплацентарное, питание, при котором питательные вещества из крови матери, к плоду поступают через плаценту. Гистотрофный и гемотрофный типы питания не требуют расщепления питательных веществ, но некоторые вещества крови усваиваются плодом после их гидролиза ферментами плаценты.

Четвертая неделя развития. Завершение процессов нейруляции и сегментации мезодермы.

|

Общий вид |

1. Благодаря латеральному сворачиванию, эмбрион на поперечном сечении имеет цилиндрическую форму. 2. А благодаря продольному (кранио-каудальному) сгибанию, эмбрион на сагиттальном сечении (см. рис.) приобретает С-образную форму. 3. К концу 4-й недели обозначаются

|

|

|

Сердечно- сосудистая и крове- творная системы |

1. а) Ещё с 3-й недели в стенке желточного мешка (2) появляются островки кроветворения. б) Здесь же, а чуть позднее и в теле эмбриона, формируются первые кровеносные сосуды. в) На 4-й неделе сосуды объединяются в общую кровеносную систему эмбриона и внезародышевых органов. 2. а) В составе этой системы - 2 сердечные эндокардиальные трубки. б) Они сближаются и сливаются друг с другом -

в) Этот зачаток окружается миоэпикардиальной пластинкой. г) На 4-й неделе, как уже отмечалось, сердце (6) начинает биться. | |

|

Нервная система |

1. Как мы уже знаем, к концу 4-й недели завершается замыкание нервной трубки (3). 2. а) Почти вся передняя половина трубки - зачаток головного мозга. б) Этот отдел увеличивается в объёме, и в нём появляются крупные мозговые пузыри. | |

|

Пищева- рительная, дыхатель- ная и эндокрин- ная системы |

1. После смыкания кишечной эНтодермы в кишке (7) различают 3 отдела - передний, средний и задний. 2. В переднем отделе возникают выросты (пока ещё едва заметные):

|

|

|

3. Средняя кишка пока имеет широкое сообщение с желточным мешком (2). 4. В заднем отделе имеется слепой вырост - аллантоис (8). | ||

|

Мочевая и половая системы |

1.

а) Выше уже

говорилось о формировании

б) Пронефрос редуцируется уже на 4-й неделе, а в первичной почке развиваются клубочки и канальцы. 2. а) В желточном мешке ещё на 3-й неделе появляются гоноциты - первичные половые клетки. б) Они начинают миграцию по сосудам по направлению к первичной почке. | |

Эмбриональный органогенез.

Органогенез — это формирование органов в процессе эмбрионального развития организма.

Органогенез. На 4- й неделе завершается нейруляции, начинается активная закладка органов - органогенез. На этом сроке появляются зачатки конечностей и закладываются основные системы органов.

На ранних стадиях становления общего плана тела важную роль играет мезодерма, которая служит носителем позиционной информации. Решающее значение в органогенеза имеют индукционные взаимодействия между клетками.

Формирование целого органа осуществляется в ходе сложных морфогенетических процессов , которые, в свою очередь , основаны на молекулярно - генетических событиях .

У большинства животных одним из первых дифференцируется пищеварительный канал. В сущности, зародыши большинства животных представляют собой трубку, вставленную в другую трубку; внутренняя трубка – это кишка, от ротового до анального отверстия. Другие органы, входящие в систему пищеварения, и органы дыхания закладываются в виде выростов этой первичной кишки. Образование на спинной стороне зародыша второй важнейшей системы организма, а именно центральной нервной системы. Это происходит следующим образом: сначала утолщается дорсальная эктодерма и образуется нервная пластинка; затем края нервной пластинки приподнимаются, образуя нервные валики, которые растут навстречу друг другу и в конечном счете смыкаются, – в результате возникает нервная трубка, зачаток центральной нервной системы. Из передней части нервной трубки развивается головной мозг, а остальная ее часть превращается в спинной мозг. Полость нервной трубки по мере разрастания нервной ткани почти исчезает – от нее остается лишь узкий центральный канал. Головной мозг формируется в результате выпячиваний, впячиваний, утолщений и утоньшений передней части нервной трубки зародыша. От образовавшегося головного и спинного мозга берут начало парные нервы – черепные, спинномозговые и симпатические.

Мезодерма тоже претерпевает изменения сразу после своего возникновения. Она образует парные и метамерные сомиты (блоки мышц), позвонки, нефротомы (зачатки органов выделения) и части репродуктивной системы.

Таким образом, развитие систем органов начинается сразу после образования зародышевых листков. Все процессы развития (при нормальных условиях) происходят с точностью самых совершенных технических устройств.