Le_Goff_Zh_-_Tsivilizatsia_srednevekovogo_Zapada

.pdfЧАСТЬ 2 Средневековая цивилизация

руководствовалась вся средневековая юридическая практика: «Что касается всех, должно быть одобрено всеми» («Quod omnes tangit ab omnibus comprobari debet»). И нарушение единогласия рассматривалось как скандал. Известный канонист XIII в. Угуччио называл того, кто не присоединялся к мнению большинства, «позорником» («turpis»), поскольку «позором являются разно гласия и разномыслие в управлении, в корпорации, в коллегии». Ясно, что в этом единогласии ничего не было от «демократии», хотя бы потому, что правители и юристы вполне осознанно от крещивались от этого понятия, заменяя его в теории и на прак тике понятием «качественного большинства». «Лучшая и основ ная часть» («maior et sanior pars»), где слово «лучшая» предопре деляло не количественный, но качественный смысл слова «ос новная». Теологи и декретисты XIII в. с грустью констатировали, что «природа человеческая склонна к разногласиям», видя в этой испорченности результат первородного греха. Склонности сред невекового ума были таковы, что постоянно вызывали к жизни всевозможные общины и группы, называемые тогда «универси тетами» («universitates»). Под этим термином понималась тогда любая корпорация или коллегия, а не только университеты в на шем понимании. Идея группы неотступно преследовала средне вековую мысль, пытавшуюся определить наименьшее число составляющих ее лиц. Отталкиваясь от определения «Дигест»: «Десять человек образуют народ, десять овец — стадо, но для стада свиней достаточно четырех-пяти голов», канонисты XII— XIII вв. увлеченно спорили о том, с двух или с трех лиц начинает ся группа. Главной задачей было не оставлять индивида в одино честве. От одиночки следовало ожидать лишь злодеяний. Обо собление считалось большим грехом.

Пытаясь приблизиться к людям Средневековья в их инди видуальности, мы неизменно убеждаемся, что индивид, принад лежавший, как и в любом другом обществе, сразу к нескольким общинам и группам, не столько утверждался, сколько полностью растворялся в этих общностях.

Гордыня считалась «матерью всех пороков» лишь потому, что она являла собой «раздутый индивидуализм». Спасение мо жет быть достигнуто лишь в группе и через группу, а самолюбие есть грех и погибель.

340

Глава VIII Христианское общество

Средневековый индивид был, таким образом, опутан сетью обязательств и солидарностей, вступавших в конечном счете в противоречие друг с другом, что давало человеку возможность освободиться и самоутвердиться в результате неизбежного вы бора. Наиболее типичным было положение вассала нескольких сеньоров, принужденного к выбору в случае конфликта между ними. Но обычно такие отношения зависимости, имеющие целью еще крепче привязать к себе индивидуума, согласовыва лись друг с другом, образуя иерархию. Из всех таких связей наи более важными были отношения феодальные.

Показательно, что в течение долгого времени за индиви дом вообще не признавалось право на существование в его еди ничной неповторимости. Ни в литературе, ни в искусстве не изображался человек в его частных свойствах. Каждый сводил ся к определенному физическому типу в соответствии со своей социальной категорией и своим рангом.

Благородные имели белые или рыжие волосы, а также зо лотые волосы, цвета льна, часто — вьющиеся; голубые «прав дивые» глаза — трудно не усмотреть в этом вторжения север ных воинов в каноны средневековой красоты. И если великий деятель случайно не укладывался в общепринятые условности физической характеристики (что, например, произошло с Кар лом Великим, действительно имевшим, как это выяснилось после вскрытия его могилы в 1861 г., семь футов роста — 192 см, приписываемых ему биографом Эйнхардом), то его личность все равно полностью оставалась погребенной под грудой об щих мест. Биограф наделял императора полным набором ари стотелевских и стоических качеств, необходимых особе его ранга.

По многим причинам автобиографии были крайне редки и часто весьма условны. Как показал Георг Миш в своей «Исто рии автобиографии», лишь в конце XI в. появляется первая ча стная автобиография, написанная Отлохом Сант-Эммеранским. И речь шла пока лишь о «Книжечке о своих искушениях, пре вратностях Фортуны и писаниях», стремящейся на примере автора преподать моральные уроки. Эту же задачу ставил перед собой и столь независимый ум, как Абеляр, в «Истории моих бедствий», которую можно перевести также как «Историю моих

341

ЧАСТЬ 2 Средневековая цивилизация

дурных примеров». И даже книга «О своей жизни» аббата Гиберта Ножанского (1115) при всей своей свободной манере изложения была лишь подражанием «Исповеди» Блаженного Августина.

Средневековый человек не видел никакого смысла в сво боде в ее современном понимании. Для него свобода была при вилегией, и само это слово чаще всего употреблялось во множе ственном числе. Свобода — это гарантированный статус. По определению Г. Телленбаха, она была «законным местом перед Богом и людьми», то есть включенностью в общество. Без об щины не было и свободы. Она могла реализоваться только в со стоянии зависимости, где высший гарантировал низшему ува жение его прав. Свободный человек — это тот, у кого могуще ственный покровитель. И когда клирики в эпоху григорианской реформы требовали «свободы церкви», они подразумевали под этим вызволение ее из-под власти земельных сеньоров и подчи нение одному лишь наивысшему сеньору — Богу.

Индивид в Средние века в первую очередь принадлежал семье. Большой семье, патриархальной или племенной. Под руководством своего главы она подавляла индивида, предписы вала ему и собственность, и ответственность, и коллективные действия.

Эта роль семейной группы хорошо известна нам по отно шению к сеньорам, где линьяж определял и реалии жизни рыца ря, и его мораль, и его обязанности. Линьяж был кровной общ ностью, состоявшей из «родных» «друзей по плоти» — видимо, так именовали свойственников. Линьяж отнюдь не был остаточ ным явлением первобытной семьи. Он представлял собой этап в организации той рыхлой семейной группы («Sippe»), что встре чалась в германских обществах раннего Средневековья. Члены линьяжа были связаны узами солидарности. Она проявлялась на поле боя и в вопросах чести. Гильом Оранжский в «Коронова нии Людовика» взывает к Богоматери:

На помощь мне приди, Не дай мне трусость проявить,

Линьяж позором навсегда покрыть.

342

Глава VIII Христианское общество

Роланд долго отказывается затрубить в рог в Ронсевальском ущелье, чтобы позвать Карла Великого на помощь, из стра ха обесчестить тем свою родню.

Солидарность линьяжа проявлялась с наибольшей силой в кровной мести — файдах. Во времена Рауля Глабера в Бургун дии неукротимая ненависть столкнула два линьяжа. «Борьба дли лась много лет, и вот в день продажи участка земли прямо на нем разгорелась битва. Многие с той и другой стороны нашли там свою смерть. Из дома, что нас занимает, пало тогда 11 человек детей и внуков. И ссора продолжалась, через некоторое время раздор вспыхнул с новой силой, и неисчислимые бедствия про должали поражать эту семью, членов которой убивали еще на протяжении тридцати и более лет». На средневековом Западе вендетта практиковалась долго и признавалась законной.

Родственник имел право ждать поддержки, и это привело к расхожему убеждению, что величина богатства определяется числом родных. У изголовья своего умирающего племянника Вивьена Гильом Оранжский сокрушается:

О горе мне!

Потеряно все семя моего линьяжа.

Линьяж соответствует агнатическому роду, цель и основа которого — сохранение общего имущества-патримония. Специ фика его феодальной разновидности заключалась в том, что для мужчин линьяжа военные функции и отношения личной вер ности были столь же важны, как и экономическая роль семьи. Но этот комплекс интересов и чувств нагнетал в феодальной семье крайнюю напряженность, драматизм в отношениях пре обладал над верностью. Прежде всего — соперничество двух бра тьев. Власть не сразу была обеспечена старшему, но была в руках того из братьев, за кем прочие признавали способности коман дира. Часто признание не было безоговорочным, а оспаривалось. В королевских феодальных семьях соперничество и взаимная ненависть братьев подстегивалась еще и притягательностью короны. Такова была борьба между сыновьями Вильгельма За воевателя, Вильгельмом Рыжим, Робертом Короткие Штаны и Генрихом I, или между сводными братьями Педро Жестоким

343

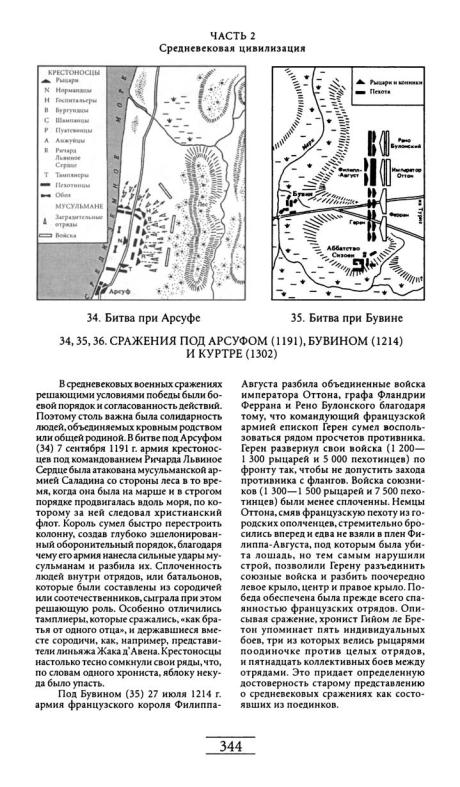

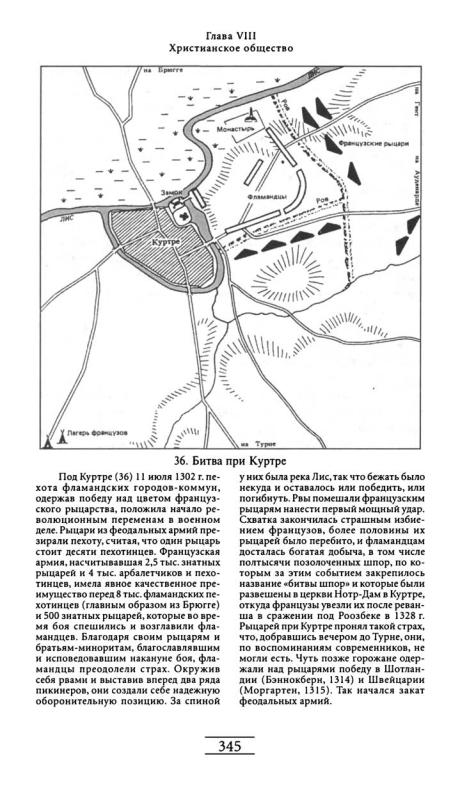

ЧАСТЬ 2 Средневековая цивилизация

и Энрике Трастамарским в Кастилии XIV в. Природа феодаль ного линьяжа порождала своих Каинов.

Она порождала также и непочтительных сынов. Нетерпе ние юных феодалов возбуждалось многими причинами: сокра щенный разрыв между поколениями, малая средняя продолжи тельность жизни и необходимость для сеньора проявлять себя

вкачестве военного вождя; как только сеньору позволял возраст, он должен был постоянно подтверждать свой статус на поле боя. Отсюда — многочисленные восстания детей против отцов, от Генриха Молодого, Ричарда Львиное Сердце и Жоффруа Бретон ского, восставших против Генриха II Английского, до вполне феодального мятежа будущего Людовика XI против его отца Кар ла VII. Впрочем, экономические причины и соображения прести жа обычно удаляли от отца молодого сеньора, становящегося

вожидании наследства странствующим рыцарем. Напряженность в линьяже порождалась также многочис

ленными браками, постоянным присутствием большого числа незаконных детей. Наличие бастардов в низших слоях общества считалось постыдным, но у знати не вызывало осуждения.

Все эти противоречия позволяли авторам придавать дра матизм сюжету эпических произведений. Жесты изобилуют семейными драмами. В «Гуоне» их олицетворяет Шарло — недо стойный сын Карла Великого, а также Жерар — родной брат Гуона, узурпировавший его права на наследство.

Для агнатической семьи было характерно особое значение, придаваемое отношениям племянника и дяди, точнее, брата ма тери. Жесты демонстрируют нам много таких пар: Карл Вели кий — Роланд, Гильом Оранжский — Вивьен, Рауль де Камбре — Готье... Церковная форма непотизма была в средневековом об ществе лишь частным случаем.

Эта агнатическая в большей степени, чем патриархальная, семья обнаруживается и в классе крестьян, она более тесно связа на там с земледельческим производством, с экономической соб ственностью семьи, ее патримонием. Она включила в себя тех, кто жил в одном доме и занимался обработкой одного участка земли. Но нам очень мало что известно об этой крестьянской семье, об разующей основную экономическую и социальную ячейку об ществ, подобных средневековому Западу. Будучи реальной общ-

346

Глава VIII Христианское общество

ностью, она не имела своего юридического выражения. Она была тем, что во Франции Старого порядка называлось «умалчиваемой общностью» (communauté taisible). Сам термин указывает, что право очень неохотно признавало ее существование.

Трудно понять, какое в точности место занимали женщина

иребенок в семье как первичной общности. Без сомнения, жен щина находилась в подчиненном положении. Она не была в чес ти в этом мужском, военном обществе, чье существование по стоянно было под угрозой и где, следовательно, плодовитость рассматривалась скорее как проклятие, чем как благо. Христиан ство мало заботилось улучшением ее материального и мораль ного статуса. Ведь на ней лежала основная вина за первородный грех. Из всех видов дьявольского искушения именно женщина была наихудшим воплощением зла. «Муж есть глава жены» (Еф. 5:23) — христианство верило этим словам апостола Павла

иучило по ним. Повышение статуса женщин наиболее ярко отражает культ Девы Марии, расцветший в XII—XIII вв., пово рот в христианской спиритуальности подчеркивал искупление греха женщин Марией, новой Евой. Этот поворот виден также

ив культе Магдалины, получившем развитие с XII в., как пока зывает история религиозного центра в Везеле. Но реабилитация женщины была не причиной, а следствием улучшения положе ния женщины в обществе.

Роль женщин в средневековых еретических (например, ка тары) или параеретических (например, бегинки) движениях была знаком неудовлетворенности отведенным им местом. Впрочем, констатация презрения по отношению к женщине нуждается

вуточнениях. Хотя женщина и не считалась столь же полезной

всредневековом обществе, как мужчина, но, тем не менее, она играла важную роль в экономической жизни и помимо своей функции деторождения. В классе крестьян как работник она была почти тождественной, если не равной мужчине. Когда Хельмбрехт пытается убедить свою сестру Готлинду бежать из дома отца-крестьянина, чтобы выйти замуж за «вора», с которым она заживет как госпожа, он говорит ей: «Если ты выйдешь за кресть янина, то не будет женщины тебя несчастнее. Тебе надо будет прясть, трепать лен, сучить нить, дергать свеклу». Занятия

347

ЧАСТЬ 2 Средневековая цивилизация

женщин высшего класса были хотя и более «благородными», но не менее важными. Они стояли во главе гинекеев, где изго товление предметов роскоши — дорогих тканей, вышивок — обеспечивало большую часть потребностей в одежде сеньора

иего людей. Не только разговорный язык, но и язык юридиче ский для обозначения разных полов называл их «люди меча»

и«люди прялки». В литературе поэтический жанр, связанный с женщинами и обозначенный П. Лежентийем как «песни о жен щине», получил название «песни полотна», то есть распеваемые

вгинекеях, в прядильных мастерских. Когда между IX и XI вв. высший слой хозяйственного класса, «laboratores», добился из вестного социального продвижения, то это коснулось и женщин, принадлежащих к данной категории.

Хотя рождение девочек в Средние века и не вызывало осо бой радости, все же у нас нет оснований подозревать эту эпоху

вдетоубийстве, как иные женоненавистнические общества. Пенитенциалии, перечислявшие длинный список жестоких

иварварских обычаев, как правило, молчат по этому поводу.

Сдругой стороны, женщины из высших слоев общества всегда пользовались определенным уважением. Во всяком слу чае, некоторые из них. Наиболее известные дамы вошли в лите ратуру. Берта, Сибила, Гибур, Кримхильда и Брунхильда, различ ные по характеру и судьбе, мягкие и жестокие, несчастные и сча стливые, они стоят на первом плане в ряду героинь. Они были как бы земными двойниками тех женских образов, что столь ярко засверкали в романском и готическом религиозном искусстве. Иератические мадонны стали более человечными, фигуры изо бражались теперь в более вольных позах, девы Разумные и девы Неразумные обменивались взглядами в диалоге пороков и доб родетелей, а в фигурах Евы, смущенной и смущающей, само сред невековое манихейство задавалось вопросом: «Неужели само небо сделало это собрание чудес жилищем Змия?» И конечно, главную роль в куртуазной литературе сыграли дамы-вдохнови тельницы и поэтессы — героини во плоти или героини грез: Эле онора Аквитанская, Мария Шампанская, Мария Французская, равно как и Изольда, Гиньевра или Далекая принцесса, — они открыли современную любовь. Но это — другая история, к ко торой мы еще вернемся.

348

Глава VIII Христианское общество

Часто утверждалось, что Крестовые походы, оставлявшие женщин Запада в одиночестве, привели к росту их власти и прав. Д. Херлихи еще раз подтвердил, что положение женщин высших слоев на Юге Франции и в Италии знало два периода улучшения: каролингскую эпоху и время Крестовых походов и Реконкисты. И поэзия трубадуров, казалось, отражала это повышение роли покинутых жен. Но поверить св. Бернару, рисующему Европу совсем обезлюдевшей, или Маркабрюну, у которого владелица замка вздыхает, поскольку все, кто был в нее влюблен, ушли во Второй крестовый поход, это означало бы принять за чистую монету чаяния фанатичного пропагандиста и образы поэта с богатым воображением. Впрочем, при чтении трубадуров, мяг ко говоря, не возникает впечатления, что мир куртуазной поэзии был миром одиноких женщин. Изучение же юридических актов показывает, что, во всяком случае в вопросах управления совме стным имуществом супружеской пары, положение женщин ухуд шалось с XII по XIII в.

С детьми дело обстояло иначе. Да и были ли дети на сред невековом Западе? Если вглядеться в произведения искусства, то их там не обнаружится. Позже ангелы часто будут изображаться в виде детей и даже в виде игривых мальчиков — путти, полуан гелочков, полуэросов. Но в Средние века ангелы обоего пола изо бражались только взрослыми. И когда скульптура Девы Марии уже приобрела черты мягкой женственности, явно заимствован ные у конкретной модели и дорогие для художника, решившего их обессмертить, младенец Иисус оставался ужасающего вида уродцем, не интересовавшим ни художника, ни заказчиков, ни публику. И лишь в конце Средневековья распространяется иконографическая тема, отражавшая новый интерес к ребенку. В условиях высочайшей детской смертности интерес этот был воплощен в чувстве тревоги: тема «избиения младенцев» отра зилась в распространении праздника Невинноубиенных. Под их патронатом находились приюты для подкидышей, но они появи лись не ранее XV в. Прагматичное Средневековье едва замечало ребенка, не имея времени ни умиляться, ни восхищаться им. Да и ребенок часто не имел дедушки — столь привычного для тра диционных обществ воспитателя. Слишком мала была продол жительность жизни в Средние века. Едва выйдя из-под опеки

349