- •1. Предмет и метод метеорологии

- •2. Связь метеорологии с другими науками. Деление на научные дисциплины

- •3. Значение метеорологии для народного хозяйства и обороны страны

- •4. Особенности

- •6. Краткие сведения о достижениях метеорологической науки

- •7. Международное сотрудничество в области метеорологии

- •Глава 1

- •1.1. Состав воздуха вблизи земной поверхности

- •1.2. Состав воздуха

- •1.3. Уравнение состояния сухого воздуха

- •1.4. Уравнение состояния влажного воздуха

- •1.5. Характеристики влажности воздуха и связь между ними

- •2 Строение атмосферы

- •2.1. Основные сведения о Земле как планете

- •2.2. Принципы деления атмосферы на слои. Краткие сведения о методах исследования атмосферы

- •2.3. Тропосфера, стратосфера и мезосфера

- •2.4. Понятие о воздушных массах и фронтах

- •3 Статика атмосферы

- •3.1. Силы, действующие в атмосфере в состоянии равновесия

- •3.2. Уравнение статики атмосферы

- •3.3. Барометрические формулы

- •3.4. Барическая ступень

- •3.5. Вертикальный масштаб атмосферы

- •3.6. Геопотенциал. Абсолютная и относительная высота изобарических поверхностей

- •3.7. Стандартная атмосфера

- •Глава 4 Термодинамика атмосферы

- •4.1. Первое начало термодинамики применительно к атмосфере

- •4.2. Адиабатический процесс

- •4.3. Сухоадиабатический градиент

- •4.4. Потенциальная температура

- •4.5. Критерии устойчивости атмосферы по методу частицы

- •4.6. Изменение потенциальной температуры с высотой при различных видах стратификации атмосферы

- •4.7. Адиабатические процессы во влажном ненасыщенном воздухе

- •4.8. Влажноадиабатические процессы

- •4.9. Анализ состояния атмосферы с помощью термодинамических графиков

- •4.10. Стратификация атмосферы по отношению к влажноадиабатическому и сухоадиабатическому движению частицы

- •4.11. Метод слоя

- •Глава 5

- •5.2. Солнце и солнечная постоянная

- •Глава 6

- •6.1. Поглощение солнечной радиации в атмосфере Земли

- •6.2. Рассеяние солнечной радиации в атмосфере

- •6.3. Законы ослабления радиации в земной атмосфере

- •6.4. Прямая солнечная радиация

- •6.5. Рассеянная радиация

- •6.6. Суммарная радиация

- •6.7. Альбедо

- •Глава 7

- •7.1. Излучение земной поверхности

- •7.2. Излучение атмосферы

- •7.3. Полуэмпирические формулы для расчета излучения атмосферы и эффективного излучения земной поверхности

- •7.4. Влияние облачности на встречное и эффективное излучение

- •7.5. Суточный и годовой ход эффективного излучения

- •Глава 8

- •8.1. Радиационный баланс земной поверхности

- •Глава 9

- •9.1. Ламинарное и турбулентное состояние атмосферы

- •9.2. Простейшие характеристики турбулентности

- •9.3. Конвективный и турбулентный потоки тепла

- •Глава 11

- •11.1. Уравнение

- •Глава 12

- •12.1. Распределение температуры в тропосфере и нижней стратосфере

- •12.2. Инверсии температуры в атмосфере

- •Глава 14 Влажность воздуха

- •14.1. Уравнение переноса водяного пара в турбулентной атмосфере

- •14.2. Испарение

- •Глава 15

- •15.2. Зависимость теплоты фазового перехода и давления насыщенного водяного пара от температуры

- •Глава 16 Туманы

- •16.1. Физические условия образования и классификация туманов

- •Глава 17 Облака

- •Глава 18 Осадки

- •18.1. Классификация осадков

- •18.2. Процессы укрупнения облачных элементов и образования осадков

- •18.3. Наземная конденсация и осадки

- •Глава 19

- •19.1. Силы, действующие в атмосфере

- •19.2. Уравнения движения турбулентной атмосферы

- •Глава 21

- •21.1. Ветер в пограничном слое атмосферы

- •21.2. Местные ветры

- •Глава 22

- •22.1. Яркость небесного свода

- •22.3. Оптические явления в облаках, туманах и осадках

- •Глава 23

- •23.1. Ионизация атмосферы

- •23.3. Механизм образования электрических зарядов в грозовых облаках

- •23.4. Структура грозового облака. Рост града

- •23.5.. Полярные сияния

23.4. Структура грозового облака. Рост града

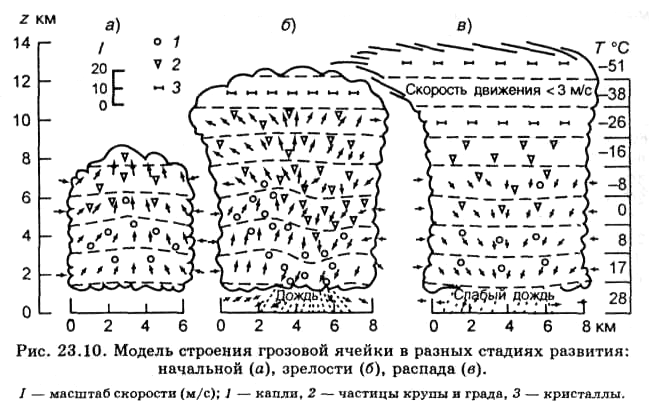

Исследования кучево-дождевых облаков (Сb) с помощью самолетов и локационной техники (проведенные в США, России и других странах) позволили установить, что эти облака состоят из одной или нескольких ячеек. В зависимости от преобладания знака вертикальной скорости выделяются три стадии развития ячейки (рис. 23.10): а) начальная стадия, в течение которой в большей части ячейки движение воздуха восходящее, а продуктами конденсации служат капли воды, некоторая часть которых в верхней части уже замерзла, образовав частицы крупы, б) стадия зрелости, которая характеризуется преобладанием восходящего движения в центральной части ячейки и нисходящего на ее периферии; верхняя часть ячейки полностью обледенела (состоит из кристаллов льда), в средней (большей) части наряду с каплями наблюдаются частицы крупы. Под влиянием увеличения веса единичного объема воздуха за счет содержащейся в нем жидкой воды в сочетании с более низкой температурой (в ячейке воздух при подъеме охлаждается влажноадиабатически, вне ее при опускании нагревается сухоадиабатически) в нижней части ячейки (и под ней) возникает нисходящее движение, способствующее внезапному началу выпадения ливневых осадков (дождя). Нисходящий поток воздуха, растекаясь вблизи земной поверхности под облаком, оказывает влияние на поле ветра, в) стадия распада, в течение которой нисходящее движение воздуха распространяется практически на всю ячейку. Поскольку подток водяного пара с восходящим потоком воздуха, позволявший обновлять влагу в облаке, в этой стадии прекращается, то выпадающие осадки постепенно размывают облако.

Первая стадия продолжается 10—15 мин, вторая — 15—30 мин и третья — примерно 30 мин (со значительными отклонениями в каждом конкретном случае).

Кратко описанная одноячейковая структура наиболее характерна для ливневых облаков; град из них выпадает сравнительно редко (на юге России примерно в 20—30 % общего числа случаев выпадения града) и, как правило, интенсивность его невелика, диаметр таких облаков редко превышает 5—7 км.

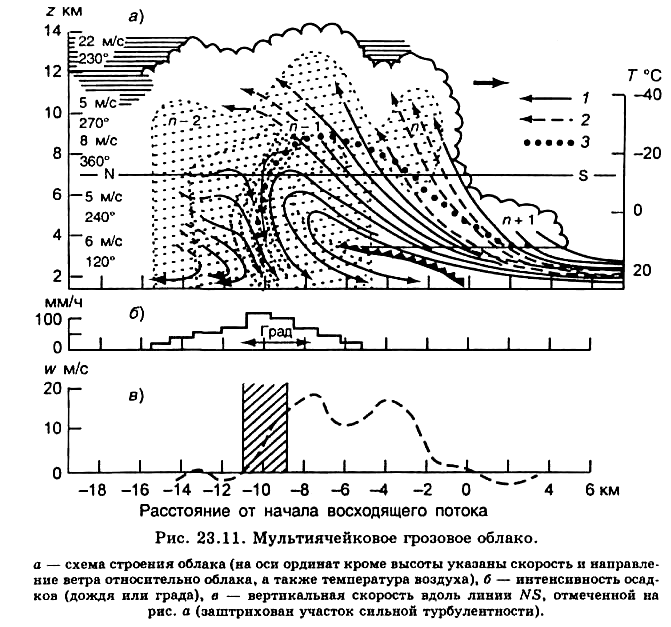

Чаще всего градовое облако включает несколько ячеек, каждая из которых проходит, хотя и не одновременно с другими, описанные выше стадии развития. Такое облако носит название мульти-ячейкового. Вначале оно возникает как одноячейковое. Через 15— 20 мин от момента зарождения первой ячейки, когда она достигает стадии зрелости, на расстоянии 20—30 км и, как правило, справа от общего направления движения облака возникает вторая (дочерняя) ячейка. Дочерняя ячейка, как и первичная, проходит все три стадии развития. Последующее возникновение новых ячеек приводит к тому, что мультиячейковое кучево-дождевое облако (чаще всего — фронтальное) может существовать несколько часов. С такими облаками связаны наиболее интенсивные ливневые осадки (4 июля 1956 г. в Юннонвилле (США) за 1 мин выпало 30,8 мм осадков, а 25 мая в Фюссене (Германия) за 8 мин — 124 мм), а также градобития и грозы.

Типичная схема грозоградового четырехячейкового кучево-дождевого облака, построенная по данным самолетных, локационных и наземных наблюдений, приведена на рис. 23.11. Первой возникла ячейка п - 2, она находится на стадии распада; ячейка п -1 — в зрелой стадии; ячейки п и п + 1 — в начальной стадии зарождения. По касательной к линиям тока 1 направлена скорость движения воздуха относительно облака. Линии тока 2 соответствуют частям облака, ориентированным под большим углом к плоскости рисунка. Кривая 3 изображает траекторию градин. Скорость восходящего движения максимальна (около 20 м/с) в передней части облака на высоте около 7 км. В тыловой части, из которой выпадают осадки (дождь и град), преобладают нисходящие движения (максимум скорости — около 15 м/с — вблизи основания облака; под этой частью облака у земной поверхности дивергенция скорости ветра составляла 4 ·10-3 с-1; под зрелой ячейкой дивергенция скорости ветра отрицательная порядка (-1... - 2) 10-3 с-1). Время существования каждой ячейки около 45 мин, промежуток времени между зарождением последовательных ячеек около 15 мин.

Обратим внимание на то, что наблюдается значительное движение воздуха по отношению к облаку (скорость и направление этого движения указаны на оси ординат рис. 23.11). Конечно, капли и градины движутся (не отставая) по горизонтали со скоростью ветра на данном уровне. Однако облако смещается не только с воздушным потоком, но и по отношению к нему за счет образования новых ячеек.

Мультиячейковые облака имеют многокупольные вершины, которые заканчиваются наковальнями, расположенными, как правило, на разной высоте; поскольку направление ветра изменяется с высотой, то наковальни ориентированы под большим или меньшим углом друг к другу.

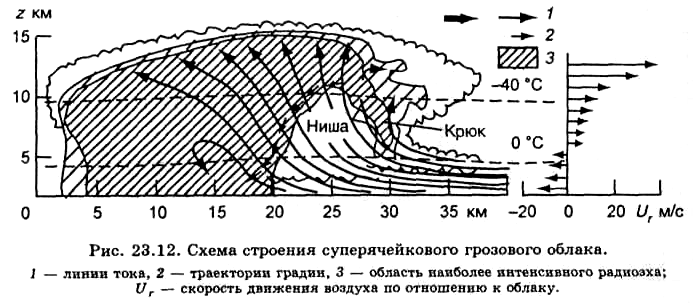

Наиболее сильные (катастрофические) градобития связаны с формированием так называемых суперячейковых кучево-дождевых облаков большой вертикальной (10—15 км) и горизонтальной (15—20 км) протяженности. Благоприятные условия для их образования создаются тогда, когда наблюдается значительный (чаще всего правый) поворот скорости ветра с высотой. В этих случаях восходящий поток влажного теплого воздуха вблизи правого переднего (по отношению к направлению движения) сектора и нисходящий поток в тыловой части облака формируют мезомасштабную замкнутую циркуляцию, поддерживающую пополнение облака влагой и, следовательно, существование его в течение длительного (до нескольких часов) времени (рис. 23.12). Поскольку в восходящую ветвь вовлекаются все новые и новые массы воздуха справа от облака, то траектория видимого его перемещения отклоняется вправо от направления ветра на нижних уровнях.

В передней части суперячейкового облака восходящий поток (скорость которого может достигать 50 м/с) переносит градины вверх. Выпадает град преимущественно в центральной и тыловой частях облака, где наблюдается нисходящее движение воздуха. Гра-

дины растут за счет слияния и соударения с жидкими и твердыми частицами как в восходящей, так и в нисходящей ветви суперячей-ковой циркуляции. Мелкие частицы, вынесенные восходящим потоком в более высокие слои, уносятся горизонтальным потоком (ветром) в передний выступ наковальни и, падая здесь вниз, могут оказаться вовлеченными в восходящий поток. Такой многократный подъем и опускание частиц облака в его передней части способствуют образованию в суперячейковых Сb особенно крупных градин.

Следует подчеркнуть, что движение воздуха и траектории градин в суперячейковом Сb (с учетом изменения ветра с высотой и собственной скорости движения облака, отличной от скорости ветра) носят исключительно сложный характер.

Одной из особенностей строения суперячейковых облаков являются так называемые ниши — области, обнаруживаемые по слабому радиолокационному отражению от них. Предполагается, что в таких областях скорость восходящего движения достигает максимума, вследствие чего ледяные частицы быстро выносятся из них, не успев вырасти до значительных размеров. Вершина суперячейкового Сb, как правило, однокупольная, с наковальней внушительных размеров.