- •1. Предмет и метод метеорологии

- •2. Связь метеорологии с другими науками. Деление на научные дисциплины

- •3. Значение метеорологии для народного хозяйства и обороны страны

- •4. Особенности

- •6. Краткие сведения о достижениях метеорологической науки

- •7. Международное сотрудничество в области метеорологии

- •Глава 1

- •1.1. Состав воздуха вблизи земной поверхности

- •1.2. Состав воздуха

- •1.3. Уравнение состояния сухого воздуха

- •1.4. Уравнение состояния влажного воздуха

- •1.5. Характеристики влажности воздуха и связь между ними

- •2 Строение атмосферы

- •2.1. Основные сведения о Земле как планете

- •2.2. Принципы деления атмосферы на слои. Краткие сведения о методах исследования атмосферы

- •2.3. Тропосфера, стратосфера и мезосфера

- •2.4. Понятие о воздушных массах и фронтах

- •3 Статика атмосферы

- •3.1. Силы, действующие в атмосфере в состоянии равновесия

- •3.2. Уравнение статики атмосферы

- •3.3. Барометрические формулы

- •3.4. Барическая ступень

- •3.5. Вертикальный масштаб атмосферы

- •3.6. Геопотенциал. Абсолютная и относительная высота изобарических поверхностей

- •3.7. Стандартная атмосфера

- •Глава 4 Термодинамика атмосферы

- •4.1. Первое начало термодинамики применительно к атмосфере

- •4.2. Адиабатический процесс

- •4.3. Сухоадиабатический градиент

- •4.4. Потенциальная температура

- •4.5. Критерии устойчивости атмосферы по методу частицы

- •4.6. Изменение потенциальной температуры с высотой при различных видах стратификации атмосферы

- •4.7. Адиабатические процессы во влажном ненасыщенном воздухе

- •4.8. Влажноадиабатические процессы

- •4.9. Анализ состояния атмосферы с помощью термодинамических графиков

- •4.10. Стратификация атмосферы по отношению к влажноадиабатическому и сухоадиабатическому движению частицы

- •4.11. Метод слоя

- •Глава 5

- •5.2. Солнце и солнечная постоянная

- •Глава 6

- •6.1. Поглощение солнечной радиации в атмосфере Земли

- •6.2. Рассеяние солнечной радиации в атмосфере

- •6.3. Законы ослабления радиации в земной атмосфере

- •6.4. Прямая солнечная радиация

- •6.5. Рассеянная радиация

- •6.6. Суммарная радиация

- •6.7. Альбедо

- •Глава 7

- •7.1. Излучение земной поверхности

- •7.2. Излучение атмосферы

- •7.3. Полуэмпирические формулы для расчета излучения атмосферы и эффективного излучения земной поверхности

- •7.4. Влияние облачности на встречное и эффективное излучение

- •7.5. Суточный и годовой ход эффективного излучения

- •Глава 8

- •8.1. Радиационный баланс земной поверхности

- •Глава 9

- •9.1. Ламинарное и турбулентное состояние атмосферы

- •9.2. Простейшие характеристики турбулентности

- •9.3. Конвективный и турбулентный потоки тепла

- •Глава 11

- •11.1. Уравнение

- •Глава 12

- •12.1. Распределение температуры в тропосфере и нижней стратосфере

- •12.2. Инверсии температуры в атмосфере

- •Глава 14 Влажность воздуха

- •14.1. Уравнение переноса водяного пара в турбулентной атмосфере

- •14.2. Испарение

- •Глава 15

- •15.2. Зависимость теплоты фазового перехода и давления насыщенного водяного пара от температуры

- •Глава 16 Туманы

- •16.1. Физические условия образования и классификация туманов

- •Глава 17 Облака

- •Глава 18 Осадки

- •18.1. Классификация осадков

- •18.2. Процессы укрупнения облачных элементов и образования осадков

- •18.3. Наземная конденсация и осадки

- •Глава 19

- •19.1. Силы, действующие в атмосфере

- •19.2. Уравнения движения турбулентной атмосферы

- •Глава 21

- •21.1. Ветер в пограничном слое атмосферы

- •21.2. Местные ветры

- •Глава 22

- •22.1. Яркость небесного свода

- •22.3. Оптические явления в облаках, туманах и осадках

- •Глава 23

- •23.1. Ионизация атмосферы

- •23.3. Механизм образования электрических зарядов в грозовых облаках

- •23.4. Структура грозового облака. Рост града

- •23.5.. Полярные сияния

22.1. Яркость небесного свода

Наличие светлого голубого купола небосвода и распределение яркости по его поверхности определяются общей индикатрисой рассеяния, создаваемой всей атмосферой (в п. 6.2 рассматривается индикатриса рассеяния вокруг одной рассеивающей частицы, при изменении ее размера). Такую индикатрису рассеяния называют абсолютной индикатрисой рассеяния, рассчитанной на всю атмосферу, или индикатрисой яркости. Ее характер определяется условиями рассеяния света во всей атмосфере: прозрачностью атмосферы, положением Солнца на небосводе, а также отражательной способностью подстилающей поверхности (ее альбедо). Непосредственные измерения яркости небосвода и выводы теоретических работ позволяют выделить основные особенности в распределении яркости. Основной максимум яркости, обусловленный сильной вытянутостью вперед индикатрисы аэрозольного рассеяния, всегда наблюдается около Солнца в виде околосолнечного ореола. Ореол представляет собой яркое кольцо вокруг солнечного диска с угловым радиусом 10—12°, наблюдаемое на безоблачном небе. Чем крупнее частицы аэрозоля в атмосфере и чем больше их концентрация, тем ярче околосолнечный ореол.

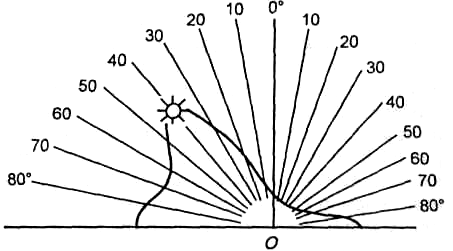

Второй максимум яркости неба — пригоризонтный. Он возникает за счет увеличения массы атмосферы, участвующей в рассеянии, при приближении луча зрения к горизонту. Минимум яркости неба находится в вертикале Солнца, в так называемом солнечном зените, т. е. в точке, отстоящей от Солнца на угол 90° при положении Солнца на горизонте и на несколько меньший угол при увеличении высоты Солнца. На рис. 22.1 изображено распределение яркости неба в солнечном вертикале. Наблюдатель находится в точке О, а длина отрезков между точкой О и точкой на изображенной кривой пропорциональна яркости небесного свода в заданном направлении. Яркость небосвода максимальна около Солнца (оно на рисунке изображено в виде звездочки). Это и есть околосолнечный ореол.

При высокой прозрачности атмосферы и малом альбедо подстилающей поверхности основной вклад в яркость неба вносит рассеяние первого порядка. При увеличении мутности атмосферы существенно возрастает роль многократного рассеяния света. Например, при большой прозрачности атмосферы (р > 0,85) вклад вторичного рассеяния в яркость неба, особенно в длинноволновой области видимого спектра и вдали от горизонта, составляет всего несколько процентов.

При коэффициенте прозрачности 0,6—0,7 этот вклад превышает 50 %.

В ультрафиолетовой части спектра, где

р ≈ 0,2 и меньше, даже при хорошей прозрачности атмосферы многократное рассеяние вносит определяющий вклад в яркость и ее распределение по небосводу.

Заметную роль в увеличении яркости неба играет свет, отраженный от земной поверхности, если ее альбедо велико, например, при наличии снежного покрова. Над открытыми водными поверхностями в полярных районах небо заметно темнее, чем над снежными или ледяными. По данным измерений около Шпицбергена средняя яркость „водяного" неба при облаках слоистых форм составляет 40—44 % яркости „снежного" неба, а яркость безоблачного „водяного" неба при высоте Солнца 30° составляет только 20 % яркости „снежного" неба.

Распределение яркости по небосводу имеет свои особенности в ИК-области спектра, в которой относительная роль молекулярного рассеяния уменьшается и соответственно увеличивается роль аэрозольного рассеяния. Этим обусловлена большая яркость ореола по сравнению с его яркостью в видимой и УФ- областях спектра. Так, при изменении углового расстояния от Солнца от 15 до 90° яркость неба для зеленых лучей (0,54 мкм) уменьшается в 5 раз, для красных (0,7 мкм) — в 20 раз, а для ИК (2,4 мкм) — в 60 раз. Причина такого распределения - большая асимметрия индикатрисы рассеяния (вытянутость „носа" индикатрисы) для ИК- излучения.