Уголовный процесс Современные проблемы Сборник Томин

.pdfятно, в ряде случаев так и происходит (например, в небольших городах, где следователи и адвокаты, как правило, лично знакомы и, порой, взаимозави-

симы). Но хотелось бы, чтобы и данный аспект взаимоотношений следовате-

ля и защитника во времени был детально прописан в УПК РФ.

Следователь обязан заблаговременно предупреждать защитника о воз-

можном проведении следственного действия. Обращаюсь к тем, кто лично осуществлял расследование с вопросом: нужно ли «заблаговременно» пре-

дупреждать об этом защитника? Например, оправданно ли заранее сообщать защитнику о том, что намечается производство обыска в определенное время на том или ином объекте или, что в ближайшее время запланирована очная ставка между задержанным и конкретным очевидцем? Думается, нет. Зако-

нодатель, желая обеспечить мнимую состязательность в досудебном произ-

водстве, фактически изъял из числа тактических приемов следователя те из них, которые основаны на использовании фактора внезапности. Из учебни-

ков по криминалистике можно вычеркнуть раздел, который именуется «Фак-

тор внезапности, его учёт и использование в расследовании преступлений».

Еще одна проблемная ситуация возникает при выполнении требований ст. 217 УПК РФ, регламентирующей процедуру ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. Согласно тексту данной ста-

тьи, обвиняемый и его защитник не могут быть ограничены во времени, по-

скольку действующая формулировка в виде «определенного срока» весьма неопределённа. На данном этапе обвиняемый и защитник, будто бы «со-

стязаясь» со следователем, фактически диктуют свою волю, навязывая вы-

годные им решения, поскольку ответственность за просроченное расследова-

ние возлагается только следователя, но не защитника. Придуманные следо-

вателями графики ознакомления с материалами уголовного дела, а также сроки, установленные судом при обнаружении, что ознакомление с материа-

лами дела «явно затягивают» (ч. 3 ст. 217 УПК РФ), достаточно успешно оспариваются в судах, поскольку, по мнению стороны защиты, таким обра-

зом ущемляются права обвиняемых.

341

Иными словами, рассматривая досудебную стадию уголовного процесса через призму времени, можно четко и определенно сказать, что логики, осно-

ванной на учете закономерностей течения времени (которое априори едино для всех), в УПК РФ не наблюдается. Следователь фактически лишен воз-

можности состязаться с защитником, который располагает неизмеримо большими возможностями по использованию в своих интересах временных факторов.

Пользуясь «временными дырами» в УПК РФ, адвокаты нередко органи-

зуют защиту своих клиентов, используя фактор времени в своих, нередко корыстных целях. Правильно ли поступают в данных ситуациях адвокаты?

Отвечу иначе – законно. Если в УПК РФ имеются временные «дыры», то по-

чему бы их не использовать? Вопрос только в том, кто и зачем эти «дыры» организовал…

Есть ли пути совершенствования отечественного уголовного про-

цесса? Конечно, есть. Для обеспечения истинной состязательности уголовно-

го процесса необходимо согласовать во времени деятельность следователя и защитника. Для этого имеются два пути:

- англосаксонский – в виде обеспечения свободы действий во времени не только защитнику, но и следователю, отменив жесткие сроки предвари-

тельного расследования, установленные в ст. 162 УПК РФ и других статьях Кодекса;

- российский – в виде закрепления жёстких ограничений во времени не только для следователя, но и для защитника.

Для меня, как бывшего следователя, предпочтительным является вто-

рой путь, поскольку я отношусь, по выражению профессора В.Т.Томина, к «детям континентальной системы права». В принципе, мне не чужды поло-

жения и англосаксонского уголовного процесса, предоставляющего свободу действий сторонам процесса. Однако при этом следует одинаково разумно ограничить во времени действия всех сторон процесса, а не одной из них.

§ 2. Время в криминалистике

342

В криминалистике усилиями ученых в конце ХХ века создана кримина-

листическая теория о временных связях и отношениях, позволяющая опти-

мизировать усилия субъектов, осуществляющих предварительное расследо-

вание. Необходимость создания данной теории, в первую очередь, обуслов-

лена необходимостью разработки для следователей оптимальных рекоменда-

ций для работы с «времясодержащими» источниками информации.

Исходными понятиями послужили общепризнанные атрибуты времени:

длительность, последователь и становление. В соответствии с этим предло-

жено использовать следующие понятия:

-момент времени;

-временной интервал;

-временные отношения.

Под моментом времени понимается момент отражения начала или окончания какого-либо взаимодействия, так и любой другой фиксированный момент. Например, момент возникновения опасной ситуации на проезжей части дороги, момент первоначального контакта между автомобилем и по-

страдавшим, моменты последующих контактов и момент выхода из сопри-

косновения. Точная фиксация этих моментов создает предпосылки для опре-

деления всего временного интервала, в течение которого развился механизм дорожно-транспортного происшествия, поскольку протяженность события во времени можно вычислить лишь в том случае, когда точно известны два мо-

мента времени, характеризующие начало и окончание определенной фазы,

периода какого-либо события.

Под понятием временной интервал предложено понимать временную характеристику события, явления с точки зрения его длительности, напри-

мер, воздействия кислоты на защитную оболочку химического взрывателя,

длительности процесса роста растений, развития животного, вовлеченных в сферу деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и т.п.

Временной интервал - это не момент времени, а его отрезок, отражающий одно из основных свойств времени – длительность (движения, развития со-

343

бытия между двумя моментами времени – точками отсчета).

Следователя нередко интересует, например, продолжительность разру-

шения преграды, время ожидания преступником своей жертвы.

Термин временные отношения в криминалистике означает взаимную связь различных величин, предметов, действий. При помощи данного поня-

тия характеризуют событие, явление или факт с позиции последовательно-

сти, то есть хронологию их возникновения, развития и исчезновения. Напри-

мер, определение, какое событие было первичным, какое – вторичным.

Рассматривая понятие "временные отношения", необходимо заметить,

что связь во времени отдельных фактов, событий в изучаемом контексте лишь тогда имеет значение, когда точно доказано, что два исследуемых со-

бытия, факта, имеют общую точку отсчета, находятся друг с другом в при-

чинно-следственной связи. В противном случае, при существовании двух яв-

лений действительности независимо, параллельно друг другу, вычисление их очередности теряет смысл.

Временные отношения, таким образом, характеризуют:

-определенную очередность процессов,

-явления, процессы, происходящие параллельно.

Соответственно выделяют и два типа связи во времени: синхроническую и полихроническую.

Синхроническая связь явлений характерна для отношений сосущество-

вания, когда изучаемые явления проистекают параллельно друг другу, неза-

висимо друг от друга. Эта связь исключает причинно-следственные отноше-

ния между ними. При этом проистекающие в одно и то же время события, в

том числе и в одном и том же месте, не связаны причинностью. Они просто совпадают во времени, могут длиться одно и то же время, но каждое событие имело свою причину, и будет иметь свое следствие. Для этой связи характер-

ны такие отношения протекания конкретных явлений, как одновременность,

попутность, несовместимость. При таком течении событий оправданно суж-

дение: "После этого - не значит вследствие этого".

344

Полихроническая связь типична для причинно-следственного развития событий. Понятие причинности неразрывно связано со временем. Причин-

ность в философии определяется как такая генетическая связь явлений, в ко-

торой одно явление, называемое причиной, при наличии определенных усло-

вий неизбежно приводит, порождает, вызывает к жизни другое явление,

называемое следствием (или действием).

Различие синхронической и полихронической связей существенно. По-

этому следователю, производящему расследование, криминалисты напоми-

нают, что совпадение двух событий во времени лишь иногда является отра-

жением каких-либо закономерных связей между этими событиями. Она мо-

жет быть и результатом случайного совпадения, никак не относящегося к расследуемому событию. Многие следственные ошибки объясняются тем,

что случайные встречи, совпадение событий во времени воспринимаются как закономерные связи между ними.

Вся совокупность временных отношений, т.е. отношения случайного совпадения во времени, сосуществования во времени, отношения предше-

ствования, сопутствующие, последующие, а также не связанные с каким-

либо событием, - являются основой, "кирпичиками", для определения той или иной связи между событиями, явлениями (в частности, синхронической или полихронической).

Без всестороннего анализа первичных временных отношений событий между собой, как полагают криминалисты, нельзя сделать однозначный вы-

вод о наличии или отсутствии временной связи, и, в конечном счете - о при-

чинно-следственной связи. Последняя, нередко, является основным аргумен-

том в доказывании по уголовным делам.

Временные отношения, таким образом, более широкое понятие, чем временные связи, поскольку включают в себя не только причинно-

следственные отношения, но и отношения сосуществования. Помимо этого,

временные связи основаны на генетических явлениях, для временных отно-

шений это не свойственно. Временные отношения носят подчиненный по от-

345

ношению к временным связям характер и являются основой для определения качества этих связей.

Помимо рассмотренных терминов, в криминалистике используется та-

кое понятие, как "фактор времени", под которым понимается обобщенная ха-

рактеристика влияния течения времени на изменение объектов, событий, яв-

лений. Фактор времени может касаться как длительности какого-либо собы-

тия или его фазы, так и последовательности определенных периодов в разви-

тии событий.

Помимо перечисленных, в криминалистике используется понятие кри-

миналистический аспект времени, под которым понимается характеристика преступной и взаимосвязанной с ней деятельностью по раскрытию и рассле-

дованию преступлений с позиции существования их во времени. Она отра-

жает их длительность с момента зарождения замысла до осуществления кри-

минальных планов и сокрытия следов, а также деятельность субъектов дока-

зывания.

По мнению криминалистов, любое изменение материального мира несет в себе различные по скрытности или доступности сведения о времени проис-

хождения этого изменения. "Прочитать" эти изменения под силу лишь чело-

веку, обладающему помимо определенного профессионального опыта еще и достаточными специальными знаниями. Так, о степени окисления металла в атмосферных условиях суждения несведущего человека и специалиста отно-

сительно длительности процесса окисления, будут существенно различаться.

Первый, как правило, ограничится понятиями "давно-недавно", не вкладывая в эти понятия каких-либо точных ориентиров; второй имеет возможность определить продолжительность интересующего явления с точностью до не-

скольких часов или минут.

В основе криминалистики лежит изучение различных следов преступле-

ния - и материальных, и идеальных, которые должны быть ориентированы в пространстве и времени. Обнаружение следа на месте происшествия, при обыске, однозначно не свидетельствует об его относимости к событию пре-

346

ступления, это необходимо доказать. Доказывания относимости обнаружен-

ного объекта к событию преступления - это высчитывание первоначальной точки отсчета, характеризующей момент образования следа и сопоставления полученных сведений с другими данными, тем или иным образом связанных с расследуемым событием.

Криминалисты считают, что в ряде случаев возможно абсолютно точно определить искомую точку отсчета (момент времени). Иными словами, лю-

бое взаимодействие в окружающем мире происходит в определенное время,

которое фиксируется в так называемых следах времени. Под следом времни в криминалистике понимается не само изменение объекта, а лишь потенциаль-

ный источник информации, который можно использовать в практических це-

лях для точного установления какой-либо временной характеристики проис-

шедшего события.

Время отражается в изменениях в связи со всеобщим законом отражения в любом материальном объекте, который способен фиксировать этот иско-

мый момент, запечатлевая на себе изменения, возникающие под влиянием определенного воздействия. Эти изменения - следы - источники информации.

Они содержатся в каждом изменении материальных объектов как "участво-

вавших" в событии преступления, так и не относящихся к нему. В настоящее время далеко не все изменения материальных объектов, находящихся,

например, на месте происшествия, обнаруживают и оценивают с целью по-

лучения информации о времени их образований. И не всегда это необходимо.

Однако в ряде случаев без установления временных параметров изучаемого события затруднительно организовать работу над раскрытием преступления по горячим следам.

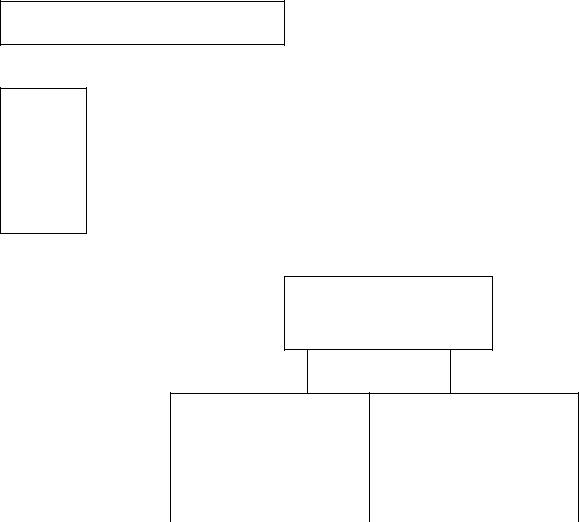

В криминалистике существует следующая классификация понятий, от-

ражающих криминалистические аспекты времени.

Криминалистический аспект

347

времени

Сле

д

вре

мени

Временные отноше-

ния

отношения

временные связи |

сосуществования |

во времени

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

вре- |

|

мо- |

|

вре- |

|

мо- |

|

|

|

менные |

менты |

|

менные |

|

менты |

|

|

|

|

ин- |

|

вре- |

|

ин- |

|

вре- |

|

|

|

тервалы |

мени |

|

тервалы |

|

мени |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

При раскрытии и расследовании преступлений, их временные характе-

ристики устанавливаются путём исследования:

1.Различных объектов материального мира, которые условно можно подразделить на объекты неорганической и органической природы.

2.Следов памяти человека.

348

Материальные объекты, "участвовавшие" в преступной деятельности,

изучают в ходе таких следственных действий, как следственный осмотр,

осмотр трупа, освидетельствование, обыск, выемка, следственный экспери-

мент, проверка показаний на месте, а также при производстве судебных экс-

пертиз.

Наиболее информативное действие по извлечению сведений о времени,

как свидетельствует следственная практика - это следственный осмотр, в хо-

де которого следователь сопоставляет лично наблюдаемые им изменения в материальных объектах с мысленной моделью преступления, отыскивая вре-

менные связи между изучаемыми материальными объектами и проявлениями преступной деятельности.

Данные о времени совершения преступления, как правило, невозмож-

но получить при изучении одного какого-либо объекта. В поле зрения субъ-

екта доказывания должно попасть максимальное количество объектов, несу-

щих сведения о времени, поскольку лишь их совокупная оценка создает предпосылки успешной работы по определению временных границ преступ-

ной деятельности. Это, в свою очередь, невозможно без соответствующей подготовки следователя. Следы преступления не лгут, однако это не исклю-

чает их неверную оценку. Ошибка в большинстве случаев кроется не в сле-

дах, а в субъекте доказывания, делающего неверные выводы из их оценки.

Свои особенности имеют временные связи, перепроверяемые в ходе следственных экспериментов. Эти особенности характеризуются, в первую очередь, тем, что первичные сведения о времени преступной деятельности уже имеются в распоряжении следователя, специалиста. Во-вторых, они объ-

ективизируются в ходе этого следственного действия (например, уточняются показания потерпевшего о длительности нападения, устанавливается, какое время необходимо для образования той степени запыленности, загазованно-

сти, которыми характеризовалось место происшествия при его осмотре).

Вновь полученные данные о времени позволяют:

1. Подтвердить и существенно уточнить ранее установленные времен-

349

ные связи.

2. Доказать ошибочность или лживость сообщенных ранее следователю сведений о времени.

Следственные эксперименты нередко производят, когда необходимо вы-

яснить время развития какой-либо фазы, периода в интересующем следова-

теля событии, допустим, при вычислении времени распространения пожара.

В ряде случаев следственный эксперимент, основанный на учете факто-

ра времени, позволяет решить несколько задач. Так, неумение лица профес-

сионально выполнять какую-либо работу за фиксированный промежуток времени, свидетельствует как о лживости данных ранее им показаний, так и об отсутствии навыков обращения с инструментами, приспособлениями

(например, при проверке навыков ремонта автомобильного двигателя в до-

рожных условиях). Естественно, производство подобных следственных экс-

периментов немыслимо проводить без хронометрирования. Весьма полезным и оправданным, особенно для иллюстрации метрических характеристик со-

бытия является применение кино,- видеокамер. В некоторых случаях это не только помогает наглядно представить развитие событий, но и способствует укреплению веры в объективность событий, описанных в протоколе след-

ственного эксперимента. Так, при рассмотрении судом дела об убийстве не-

коей Д. возникло сомнение в возможности нанесения человеку 62 ранений за

5 минут. В четырехминутном фильме, который снимался во время след-

ственного эксперимента, было зафиксировано более 70 "ударов", что полно-

стью рассеяло сомнения членов суда.

Существенное влияние на возможности следователя по осмыслению об-

наруженных материальных изменений, несущих сведения о времени, оказы-

вают конкретные лица, допрашиваемые об обстоятельствах происшествия.

Их показания могут убедить в правильности оценки обнаруженных следов,

или наоборот, заставить сомневаться в уже сделанных выводах о механизме развития во времени какого-либо события.

При допросе следователь должен учитывать, что человеческий орга-

350