- •2.8. Ситуационный подход к менеджменту.

- •4. Системный подход к управлению.

- •5. Ситуационный подход к менеджменту

- •Наиболее плодотворными в развитии отечественной управленческой мысли были 1920-е годы. В этот период были сформулированы основные принципы управления социалистической экономикой:

- •Группы бывают реальными и условными (участники объединены статистически по какому-то признаку), но в том и другом случае они существуют объективно.

- •8. Виды рабочих групп

- •Таблица 7.2. Типы поведения человека с точки зрения отношения к нормам

- •Вопросы и задания

- •Последние должны ему в обязательном порядке подчиняться и в рамках, определенных полномочиями, выполнять все его требования.

- •Сотрудниками аппарата руководителя являются:

- •Необходимо отметить, что между мотивацией и деятельностью человека нет однозначной связи, так как здесь имеется много случайностей и субъективных обстоятельств, таких, например, как настроение в данный момент, понимание ситуации, влияние третьих лиц.

- •4. Неэкономические способы стимулирования

- •Концепция мотивации К. Мадсена предполагает, что людьми движут следующие потребности:

- •Формы производственных конфликтов

- •По мнению западных специалистов в области менеджмента, передовые организации в недалеком будущем будут характеризоваться:

- •6. В чём сходство и чем различаются фрагментарная и адхократическая структуры?

- •7. Попробуйте подобрать наиболее подходящие структуры для таких организаций как банк, крупная фирма по торговле недвижимостью, фирма, занимающаяся распространением косметики, венчурная фирма.

- •Факторы, влияющие на управленческую структуру

- •Разновидности коммуникационных структур

- •В-пятых, работники аппарата, оторваны от практики, и, несмотря на высокую квалификацию, предлагаемые ими решения часто не достаточно эффективны. Но ответственности при этом они ни за что не несут.

- •Если вероятность получения некоторого результата можно рассчитать с помощью математических методов, она считается объективной. В противном случае - субъективной, или предполагаемой.

- •Матрица позиционирования угроз

Всероссийская инициативная конференция по организации труда и производства, рассмотревшая вопрос о преподавании в учебных заведениях дисциплин, связанных организацией труда и управлением производством, а в 1924 г. – 2-я Всесоюзная конференция.

Их результатом стала формулировка «основных законов научной организации производства и НОТ», во многом сохраняющих значение до сегодняшнего дня.

1.Закон наименьших при цепной связи, гласящего, что конечный объем выпуска продукции, последовательно проходящей обработку в нескольких подразделениях, определяется возможностями слабейшего из них, как бы ни были сильны остальные.

2.Закон взаимного замыкания, суть которого состоит в том, что

сначала создаются подразделения основного производства, а затем "подсобные", работающие на них и друг на друга, а после удовлетворения внутренних потребностей - на сторону.

3.Закон ритма, в соответствии с которым рациональное функционирование хозяйства невозможно без ритмичной работы, как производства, так и отдельных работников.

4.Закон параллельности - последовательности работ, требующий,

чтобы частные производственные и трудовые процессы совершались не только последовательно, но и параллельно, "дабы общий конечный результат не задерживался отстающими".

5.Закон фронта работ, предполагающий, что нагрузка на людей должна соответствовать их реальным возможностям, иными словами "не нужно ставить два человека там, где с работой может справиться один".

6.Закон реальных условий, говорящий о необходимости при

организации любой деятельности ставить только достижимые цели, исходящие из реальных условий, наличных потребностей и возможных результатов.

Наиболее плодотворными в развитии отечественной управленческой мысли были 1920-е годы. В этот период были сформулированы основные принципы управления социалистической экономикой:

1) Демократиче ский централизм, суть которого состояла в сочетании централизованного руководства и хозяйственной самостоятельности коллективов предприятий.

2) Единоначали е и коллегиальность, предполагавшие железную дисциплину во время труда, беспрекословное подчинение воле руководителя и одновременно широкое участие масс в управлении.

3) Единство политического и хозяйственного руководства, означавшее, что политические задачи определяются с учетом состояния экономки, уровня ее развития, действия экономических законов.

45

4) Сочетание отраслевого и территориального подхода (производство управляется преимущественно отраслевыми органами, а инфраструктура, определяющая социальные условия жизни людей - территориальными).

5) Планировани е на всех уровнях экономики темпов, пропорций, показателей. Всё

хозяйствование направлялось на выполнение планов |

Распределени |

6) |

е вознаграждения в соответствии с количеством и качеством затрат труда, его

материальное и моральное стимулирование. |

Построение |

7) |

|

системы управления производством на основе научных достижений. |

|

8) |

Ответственно |

сть каждого работника предприятия за порученное дело на основе четкого

распределения прав и обязанностей. |

Подбор |

и |

9) |

расстановка кадров таким образом, чтобы каждый работал там, где сможет это делать с наибольшим эффектом.

10) |

Эффективное |

сочетание и использование ресурсов, наибольшая экономия сил. |

Преемственн |

11) |

ость хозяйственных решений, отражающая единство и последовательность экономических явлений и процессов.

Как считают современные исследователи, в это время четко обозначились две основные группы концепций управления: организационнотехнические и социальные.

К первой относят концепции «Организационного управления» А.А. Богданова (Малиновского); «Физиологического оптимума» О.А. Ерманского; «Узкой базы» А.К. Гастева; «Производственную трактовку» Е.Ф. Розмирович.

Ко второй - теорию «Организационной деятельности» П.М. Керженцева; «Социально-трудовую концепцию управления производством» Н.А. Витке и «Теорию административной емкости» Ф.Р. Дунаевского. Рассмотрим их подробнее.

А.А. Богданов (1873-1928) был выдающимся естествоиспытателем, экономистом, философом. Он поставил задачу систематизировать организационный опыт человечества и вооружить руководителей знанием соответствующих законов, создав особую науку - организационную. Предметом последней в технической сфере он считал организацию вещей, в экономической сфере - организацию людей, в политической - организацию идей. По мнению Богданова, техническая организация, была определяющей по отношению ко всем остальным. Таким образом, он, по сути, пренебрегал самостоятельным характером социально-экономической деятельности людей.

Частным случаем организации Богданов считал дезорганизацию, возникающую вследствие отсутствия единства самих организующих сил и

46

того обстоятельства, что каждый субъект пытается независимо от других организовать окружающий мир для себя и по-своему.

Хотя, из-за абстрактности взгляды Богданова не получили широкого распространения, они содержали ценные для развития кибернетики и сетевых методов планирования идеи (о структурной устойчивости систем, их уровнях и организационных механизмах формирования, «биорегуляторах», аналогичных современным «обратным связям» и пр.).

О.А. Ерманский (1866-1941) в своих работах сформулировал предпосылки науки об организации труда и управления, связав ее необходимость с появлением, прежде всего, крупного машинного производства, все факторы которого нужно было использовать максимально рационально.

Одним из основных законов организации Ерманский считал «закон организационной суммы», которая превышает «арифметическую составляющую ее сил», если все вещественные и личные элементы производства гармонично сочетаются и усиливают друг друга.

Применительно к производству это означало, например, необходимость правильного подбора инструментов с учетом конструкции, вида, формы обрабатываемого объекта, особенностей технологического процесса, физических и психических качеств работников.

Закон организационной суммы был необходим Ерманскому для формулировки главной своей идеи - принципа физиологического оптимума, дававшего критерий рациональности выполнения любой работы. В его основе лежало отношение расходуемой энергии и достигаемого при этом эффекта, выраженное «коэффициентом рациональности» (полезная работа/затраты энергии).

Изучая данные о соотношении числа руководителей и исполнителей, которое увеличивалось, Ерманский сделал вывод, что в недалеком будущем все станут руководителями, а вместо людей будут работать машиныавтоматы.

Крупный организатор науки и самобытный поэт А.К. Гастев, трагически погибший в годы сталинских репрессий, считал, что всю работу в области научной организации труда и управления нужно начинать с отдельного человека, кем бы он ни был - руководителем или рядовым исполнителем.

Методологической основой такого подхода стала созданная под его руководством сотрудниками Центрального института труда, директором которого он был многие годы, концепция трудовых установок. Составными элементами этой концепции, содержавшей в зародыше основы кибернетики, инженерной психологии, эргономики были: теория трудовых движений в производственном процессе; организация рабочего места; методика рационального производственного обучения и пр.

Практические положения и выводы Концепции позволяли задавать определенные стандарты для производственных операций, облегчать

47

адаптацию работников к их непрерывному изменению, стимулировать личную инициативу.

Приведем несколько рекомендаций такого рода:

«сначала продумай свою работу досконально, приготовь весь нужный инструмент и приспособления»;

«при работе ищи удобного положения тела; наблюдай за всей установкой; по возможности садись; если стоишь, то ноги расставляй, чтобы была экономная опора»;

«не работай до полной усталости, делай равномерные отдыхи»;

«во время работы не кушай, не пей, не кури; делай это в твои рабочие перерывы»;

«если работа нейдет - не волноваться; надо сделать перерыв, успокоиться и – снова за работу»;

«кончил работу - прибери все до последнего гвоздя, а рабочее место вымети».

Конечно, с точки зрения сегодняшнего дня эти формулировки чем-то могут показаться наивными, но по сути свое значение они сохраняют и сейчас.

В отличие от западных специалистов Гастев и его ученики полагали, что внедрение научной организации возможно и необходимо не только на передовых предприятиях, но и в «любом сарае», в самом «неустроенном медвежьем углу России». В условиях доиндустриального уровня развития страны это было крайне важно.

Гастев не только искал пути рационализации трудовых движений и оптимальной организации рабочего места. Он пытался активизировать работника, развить в нем потребность к самосовершенствованию, привить каждому «организационно-трудовую бациллу». Этому должна была способствовать и разработанная им методика быстрого обучения высококвалифицированных работников, позволявшая сократить сроки последнего в 6 раз - с 3-4 лет до 4-6 месяцев.

Еще одним направлением творчества Гастева была разработка концепции узкой базы. Ее суть можно выразить словами «рабочий, который управляет станком, есть директор предприятия, которое известно под именем станка». Закономерности управления Гастев считал возможным распространить не только на предприятие, но и на государство в целом. Они, по мысли Гастева, действуют в следующем порядке: "расчет – установка - обработка - контроль – учет - систематика - расчет"

Гастев распространял эту формулу на управление и вещами и людьми, поскольку считал, что, как и операции, производимые с помощью оборудования, труд любого работника можно разложить на такого рода элементы, легко поддающиеся регулированию.

48

Идеи Гастева составили основу предложенной им науки о труде и управлении – «социальной инженерии», в которой широко применялся математический аппарат, формулы и чертежи.

Исходным пунктом «производственной трактовки» управленческих процессов Е.Ф. Розмирович (1886-1953) были общие черты, имеющиеся в процессе производства и управления, организации физического и умственного труда. Она понимала управление как разновидность производственного процесса, и считала возможным рационализировать, механизировать, автоматизировать составляющие его распорядительские, планирующие, надзорные, контрольные, регулятивные действия теми же методами, что и производственные операции.

В свете такого подхода аппарат управления рассматривался как сложная машина (система машин), чья работа воплощается в материальных объектах: приказах, телефонограммах и т.п.

По мнению Розмирович и ее последователей, определенный уровень механизации делает излишним руководство людьми, заменяя его управлением вещами. Поэтому нужда в изучении социальных аспектов управления, как и самой этой науки со временем отпадает. Главное же внимание направляется на выработку наиболее целесообразных приемов планирования, учета, организации, ведения делопроизводства и пр.

Представителем социального направления был, прежде всего, П.М. Керженцев (1881-1940), сформулировавший теорию организационной деятельности. Выделив в научной организации труда три объекта - труд, производство и управление, он сконцентрировался на последнем, считая его наиболее важным.

Под научной организацией управления он понимал определение наиболее рациональных приемов и методов выполнения управленческих действий, таких как формирование организационных структур, распределение обязанностей, планирование, учет, подбор кадров, поддержание дисциплины.

Керженцев считал, что в руководстве организациями разных сфер деятельности есть общие черты, поэтому возможна формулировка определенных общих принципов управления. К ним он отнес постановку целей и задач, разработку планов, учет, контроль, координацию использования людских и материальных ресурсов.

Керженцев был убежден, что процесс научной организации труда и управления невозможен без поддержки со стороны широких масс трудящихся. Они должны не только точно исполнять директивы, полученные сверху, но и проявлять инициативу, придающую организации дополнительные жизненные силы. Это, по мнению Керженцева, приводит к созданию вместо прежних приказаний сверху особого вида руководстваподчинения, который выражается «в известном соглашении между высшей и низшей инстанцией».

В то же время, Керженцев не умалял роли и профессиональных руководителей. Он считал ее в значительной мере определяющей, поскольку в

49

их руках сосредоточены рычаги воздействия на трудовой коллектив, а, следовательно, на общие результаты деятельности организации.

Поскольку руководитель обычно комплектует штат подчиненных по своему образу и подобию, окружая себя сильными людьми, или наоборот, посредственностями, важен правильный выбор самих руководителей, способных не выполнять работу подчиненных, а «каждого подчиненного поместить на подобающее место».

Другой сторонник социального подхода к управлению Н.А. Витке в

своей Социально-трудовой концепции управления производством четко разграничил управление вещами и людьми и концентрировался на последнем. Главную задачу управления он видел в целесообразной организации людей как участников единой трудовой кооперации («управление состоит в целесообразном сочетании людских воль»).

По мнению Витке, управление представляет собой единый целостный процесс, чьи элементы соединяются с помощью административной функции, учение о которой стало краеугольным камнем его концепции. Чем выше уровень управления, тем больше в нем доля административных элементов по сравнению с техническим, тем более важную роль играет эта функция и сами администраторы – «строители людских отношений».

Существо административной работы, в соответствии с концепцией Витке, состояло в создании в трудовых коллективах благоприятной социально-психологической атмосферы– «духа улья», чего ни идеальная организация технологического процесса, ни регламентация служебных функций, ни своевременное их регулирование обеспечить не могли.

Витке сформулировал также совокупность требований к руководителям как носителям административной функции. Среди них: умение правильно подбирать персонал управленцев, четко распределять обязанности, намечать цели, координировать работу, осуществлять контроль, но при этом "не мнить себя техническим всезнайкой и не распылять себя на «мелочи техники".

Наконец, еще одной важной вехой в развитии социального подхода к управлению можно считать теорию административной емкости, выдвинутую в работах Ф.Р. Дунаевского (1887-1960).

Под административной емкостью тот понимал способность управляющих одновременно руководить определенным числом подчиненных, вне зависимости от их личных качеств (что на современном управленческом языке принято называть «нормой управляемости»).

Дунаевский считал, что с развитием производства происходит разбухание промежуточного звена руководящих органов. Это связано с необходимостью компенсировать превышение «административной емкости» центра. Но, возникающая огромная иерархия, каждая ступень которой расширяет «административную емкость» вышестоящей, ведет к бюрократизации.

Таким образом, он заметил проблему нарастания информационного барьера в управлении и предложил пути ее решения на основе:

50

1)Тщательного подбора и подготовки персонала, внедрения новых методов планирования и т.п.

2)Расширения границ «административной емкости» с помощью техники, то есть передачи машинам всей вспомогательной, механической работы.

В последующие годы в управленческих исследованиях стал абсолютно преобладать отраслевой или народнохозяйственный подход, а на уровне отдельных предприятий они были сосредоточены на решении технических проблем. И лишь с начала 1960-х гг. начал постепенно возрождаться интерес

кпервичному хозяйственному звену.

Толчком к этому послужили два обстоятельства.

Во-первых, повсеместное внедрение автоматизированных систем управления предприятиями (АСУП).

Во-вторых, развертывание знаменитых косыгинских реформ, в ходе которых в рамках централизованного плана предприятиям предоставлялась определенная самостоятельность, основанная на внедрении хозяйственного расчета и экономических методов управления.

В результате научных исследований сформировалась идея комплексного подхода к управлению и концепция хозяйственного механизма как единства организационной, экономической и социальной систем управления.

Вопросы и задания.

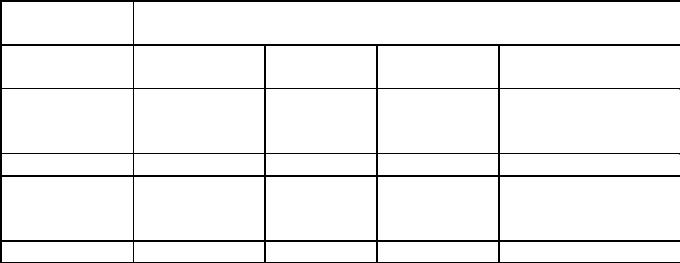

1. Свяжите управленческие концепции и школы с именами их авторов:

Фредерик Тейлор |

классическая концепция |

Френк Гилберт |

рационалистическая концепция |

Анри Файоль |

законы организации труда |

Макса Вебера |

поведенческая концепция |

Мэри Фоллетт |

рационалистическая концепция |

Элтон Мейо |

школа человеческих отношений |

Честер Бернард |

концепция организационного управления |

Питер Друкера |

концепция физиологического оптимума |

Абрахам Маслоу |

концепция 7 – S. |

К. Адамецкий |

производственная трактовка |

А.А. Богданов |

концепция административной емкости |

О.А. Ерманский |

концепция узкой базы |

А.К. Гастев |

концепция организационной деятельности |

Е.Ф. Розмирович |

производственная трактовка |

П.М. Керженцев |

социально-трудовая концепция управления |

Н.А. Витке |

классическая концепция |

Ф.Р. Дунаевский |

школа человеческих отношений |

При затруднениях обратитесь к соответствующим местам текста.

2. Что общего можно обнаружить в концепциях отечественных и зарубежных специалистов в области управления? Какие из них наиболее близки друг другу?

51

3.В чем с позиций сегодняшнего дня состоят слабые стороны отечественных концепций? А в чем - сильные?

4.Какие идеи, содержащиеся в управленческих концепциях первой половины ХХ века, можно без корректировки применить сегодня на практике?

5.Какие из рассмотренных концепций можно считать наиболее интересными и оригинальными и почему?

6.Какие положения из рассмотренных концепций можно использовать сегодня в сфере государственного управления?

Тема 3. Человеческий фактор в менеджменте

Знакомство с сущностью менеджмента и различными концептуальными подходами в решении его проблем, приводит к выводу о том, что люди плодотворно сотрудничают с организацией и обеспечивают эффективность её функционирования только тогда, когда они имеют от этого выгоду. Особую актуальность этот вывод приобретает со второй половины ХХ в. Поэтому, первейшей обязанностью менеджера является управление стимулами к деятельности людей. Но все люди отличаются друг от друга, имеют разные интересы и потому, прежде чем говорить о мотивах и стимулах поведения людей, необходимо выяснить, что собой представляет личность человека и каково её организационное поведение. Этой проблеме и будет посвящена сегодняшняя лекция.

1.Личность и её основные качества

2.Характер личности и факторы её формирующие

3.Человеческий капитал

4.Типы поведения людей в организации

5.Социальные роли человека

6.Взаимодействие людей в организации

1. Личность и её основные качества Понятие личности

Под личностью понимается система взаимосвязанных, устойчивых социально значимых качеств человека, позволяющих ему для достижения своих целей активно познавать и преобразовать мир. Часть качеств являются врожденными (природными); часть – приобретенными (социальными). Основными качествами (элементами) личности являются: направленность, способности, психологический темперамент, характер. Недостаток одних качеств может быть до некоторой степени компенсирован другими.

В целом качества личности находятся под влиянием следующих основных обстоятельств:

Во-первых, индивидуальных особенностей людей (физического состояния, эмоций, интеллекта, взглядов, интересов).

52

Во-вторых, от положения человека в окружении (статуса; социальной роли; прав; обязанностей; ответственности; доступа к информации; перспектив продвижения и т.п.).

В-третьих, специфики отношений с руководителями, подчиненными, коллегами, партнерами, клиентами (в целом обстановку изменить всегда легче, чем личность).

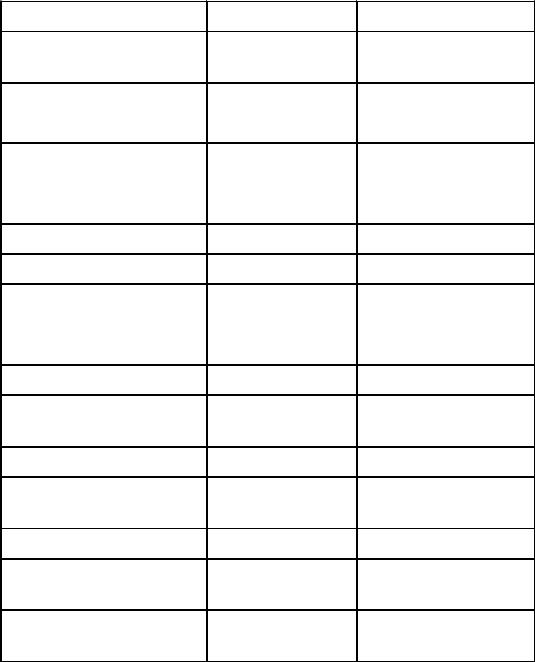

В-четвертых, от пола (Табл.).

Психологические различия между мужчинами и женщинами

Характеристики |

Мужчины |

Женщины |

|

|

Способ |

преодоления Интеллект, сила |

Хитрость, ловкость. |

|

|

препятствий |

|

|

|

|

Ориентированность |

Перспективная |

Текущая |

|

|

на проблемы |

|

|

|

|

Потребность в |

Пониженная |

Повышенная. |

|

|

эмоциональных |

|

|

||

стимулах |

|

|

|

|

Основа решений |

Рассудочность |

Чувственность |

|

|

Характер |

|

Замкнутый |

Открытый |

|

Отношение к внешнему Реалистичное |

Идеализированное |

|

||

миру |

|

Критичное |

Интуитивное |

|

Поведение |

|

Сдержанное |

Эмоциональное |

|

Преобладающий |

тип Словесно |

- Наглядно |

- |

|

мышления |

|

логическое |

действенное. |

|

Объект внимания |

Содержание |

Форма |

|

|

Наблюдательность |

и Пониженные |

Повышенные |

|

|

точность |

|

|

|

|

Ориентированность |

Деловая |

Личная |

|

|

Отношение |

|

к Прямолинейное |

Гибкое |

|

окружающим |

|

|

|

|

Действие |

словесного Расслабляющее |

Возбуждающее |

|

|

поощрения |

|

|

|

|

В-пятых, от особенности психических состояний, то есть относительно устойчивых проявлений психики, присущих человеку в течение сравнительно длительного времени. Такие состояния бывают: познавательными (любопытство, заинтересованность, недоверчивость и пр.); эмоциональными

53

(радость, грусть, злость, страх, робость и т.п.); волевыми, позволяющими сознательно контролировать и управлять своей деятельностью (стойкость, целеустремленность, настойчивость, решительность, дисциплинированность и пр.).

Личность проявляется в поведении, то есть в действиях, выражающих субъективную реакцию людей на общую ситуацию и поступки окружающих. Хорошее знание и понимание перечисленных выше обстоятельств позволяют его достаточно надежно предсказывать, что открывает дорогу к успешному управлению людьми. Основными качествами (элементами) личности, как мы уже отмечали, являются: направленность, способности, психологический темперамент, характер. Рассмотрим их подробнее.

Направленность личности

Под направленностью личности понимается ее свойства, обеспечивающее устойчивость ориентации поведения человека, его мотивы, цели вне зависимости от конкретной ситуации.

Выделяется три типа направленности, одновременно присутствующие в той или иной степени у большинства людей: на взаимодействие, на задачу и на себя.

Направленность на взаимодействие означает, что в процессе работы для человека главное - общение, сотрудничество с другими. Конкретное содержание и результат деятельности его волнует сравнительно мало. У таких людей всегда велико желание быть в коллективе, выполнять те или иные общественные поручения. Это о них говорят в народе: «на миру и смерть красна».

Направленность на задачу, по-другому называемая деловой, предполагает, что для человека главное - достижение цели, причем неважно, собственной, или кем-то заданной. Он добросовестно исполняет свои обязанности, ради дела стремится к первенству, лидерству, требователен к себе и другим.

Наконец, направленность на себя проявляется в стремлении людей в первую очередь решать собственные проблемы, добиваться личного благополучия, успеха. Ради этого они пренебрегают своими обязанностями, стремятся переложить их на плечи других. В коллективе такие лица создают видимость работы или пытаются найти себе замену.

Знание направленности сотрудников, определяемой с помощью специальных тестов, помогает найти правильный подход к ним.

Оно играет важную роль в деле формирования трудовых коллективов, подбора исполнителей для той или иной работы, значительно облегчает процесс руководства.

Способности

Способности – это совокупность качеств человека, необходимых для выполнения того или иного вида деятельности; склонность к ней, позволяющие добиться успеха.

54

Способности, во-первых, определяют, кого и на какое рабочее место необходимо поставить и, во-вторых, насколько эффективно данное лицо сможет трудиться.

Воснове одинаковых достижений могут лежать разные способности,

аодин вид способностей – быть условием достижений в разных сферах деятельности.

Принято считать, что способности даются человеку от природы. На самом деле, от природы люди получают задатки, которые превращающиеся в способности под воздействием обучения, опыта и воспитания. Таким образом, способности представляют собой сплав природного и приобретенного личностью в результате целенаправленного развития и саморазвития.

Общие способности подразделяют на физические, психические и интеллектуальные. Последние могут относиться к репродуктивной (усвоение и применение информации) и творческой деятельности (генерирующей идеи).

Физические подразделяются на механические и двигательнокоординационные. Первые - характеризуются, силой и выносливостью; вторые - ловкостью, быстротой перемещения и пр.

Психические способности могут быть:

1)Общими, присущими в той или иной мере всем людям (думать,

действовать). Они лежат в основе остальных способностей.

2) Элементарными частными (решительность, настойчивость, критичность и пр.). Ими уже обладают далеко не все люди.

3) Сложными частными. Они подразделяются на профессиональные

(к отдельным видам деятельности - технике, экономике, праву и пр.) и

специальные (к определенному ее характеру).

Существует также три типа специальных способностей:

интерсоциальные - ориентированы на организацию взаимодействия людей, управление ими; они необходимы руководителям среднего и низового звена, а также работникам, занятым рекламой, маркетингом, проведением переговоров, широкими внешними контактами;

конструктивные - направлены на создание конкретных объектов в тех или иных сферах деятельности: естественной, технической, художественной и пр. Их реализация не требует активных контактов с окружающими. В управлении такие способности нужны руководителям высшего звена для выработки политики организации, а также специалистам;

аналитические способности предполагают склонность их обладателя к поиску причин происходящих событий, осмыслению их роли, последствий, формулировке общих выводов.

Развитые аналитические и конструктивные способности вкупе с определенным уровнем образования формируют способности

интеллектуальные.

55

По диапазону специальные способности классифицируют по трем уровням: одаренность, талантливость, гениальность.

Одаренность - это совокупность факторов, обусловливающих особо успешную деятельность в определенной области и выделяющих человека из окружения. Обычно она проявляется в наличии у него возможности что-то улучшать, совершенствовать.

Талантливость представляет собой задатки, реализуемые через творчество, создание нового, необычного, того, что не существовало прежде.

Гениальность является высшей степенью одаренности, когда ее обладатели генерируют результаты, имеющие общеисторическое значение.

Уровень развития специальных способностей, а, следовательно, возможность занятия определенных должностей зависит от полученного образования и данного от природы типа мышления.

Образному мышлению свойственна яркость, богатая фантазия, но одновременно импульсивность, непоследовательность, поверхностность. Чаще всего им обладают предприниматели и лица, склонные к занятию различными видами искусства.

Логическое мышление характеризуется, наоборот, критичностью, ясностью, последовательностью, глубиной. Однако зачастую излишней отвлеченностью, теоретичностью, абстрактностью, не всегда понятными окружающим.

Смешанному типу мышления присущи черты предыдущих, хотя и не столь ярко выраженные. Это дает его обладателям необходимую широту взглядов, самостоятельность и быстроту в деле принятия решений, позволяет успешно справляться с различными управленческими проблемами.

Сосредоточенность, направленность мышления и сознания на конкретные цели, концентрация психической энергии на их достижении называется вниманием.

Практика показывает, что люди, обладающие одинаковыми способностями, должны занимать в организации равноценные должности. Это позволяет наиболее полно использовать их потенциал и предотвратить внутренние конфликты. Разрыв в способностях руководителей и их непосредственных подчиненных в один уровень обеспечивает при прочих равных условиях их хорошее взаимопонимание, а также естественность руководства и подчинения. Известный западный психолог Дж. П. Голланд на основе комбинации способностей выделил следующие типы личности людей:

Реалистичный, отражает инициативность, самостоятельность, склонность манипулировать инструментами и механизмами, решать практические задачи с конкретными результатами.

Исследовательский, его обладатель предпочитает анализировать и решать творческие задачи абстрактного характера, формулировать идеи; критичен, независим, открыт новому.

Артистический, присущий любителям эмоциональным, оригиналам, любителям выражать себя художественными средствами.

56

Социальный, свойственный демократичным, стремящимся к совместной работе, широким контактам людям; оказывающим помощь, обучающим, воспитывающим окружающих, налаживающим межличностные отношения; любителям философствовать и выступать.

Предпринимательский – характеризует энергичных, стремящихся к успеху и материальной выгоде людей. Умеющих влиять на других и добиваться своего, в том числе путем компромиссов; не способны к кропотливой рутинной работе.

Конвекционный - тип бухгалтера, исполнителя, предпочитающего подчиняться установленному порядку и руководителям. Он уравновешен, педантичен, осторожен, ответственен, любит стабильность и материальное благополучие.

Способности автоматически выполнять конкретные элементы

трудового процесса называются навыками. Чем больше у человека навыков, тем меньше он затрачивает сил, рациональнее и ритмичнее работает.

В то же время, имеющиеся навыки могут не только облегчать процесс приобретения новых (всем известно, что второй язык усваивается быстрее), но и стать для этого помехой, затрудняя в отдельных случаях переориентацию людей.

Навыки являются разновидностью привычек, то есть стандартных автоматических (часто даже неосознанных) форм поведения людей. Они формируются на основе многократных прошлых действий, которые, благодаря повторению долго сохраняются в изменившихся обстоятельствах.

Навыки и привычки освобождают сознание от контроля над рутинными действиями при принятии множества мелких повторяющихся решений, позволяя сосредоточиться на выполнении важных функций.

С другой стороны, привычки осложняют работу, например, могут порождать сопротивление переменам, неадекватное поведение в новых необычных обстоятельствах.

Темперамент и его разновидности

Личность человека внешне проявляется в его поведении, которое бывает по характеру стабильным или нестабильным (невротическим). Характер поведения в единстве с его направленностью, либо на себя и свой внутренний мир (интроверсия), либо на окружающих (экстраверсия), образуют четыре типа темперамента, отражающих динамику личности: холерический, сангвинический, флегматический и меланхолический.

Темперамент (лат. - надлежащее состояние частей) это совокупность психических свойств человека, определяющих форму его поведения: эмоциональность, уравновешенность или неуравновешенность, подвижность или инертность, активность или пассивность, силу чувств. В известной мере он влияет на характер, стиль работы, отношения с окружающими.

Первая попытка классификации типов темперамента была осуществлена Гиппократом в 4 в. до н.э. В соответствии с представлениями

57

своего времени он исходил из наличия в организме четырех основных жидкостей (соков) – крови, слизи, жёлтой желчи, черной желчи. Они, смешиваясь в определенной пропорции, и образовывали, по его мнению, темперамент.

Конкретное наименование каждый тип темперамента получил по преобладающей жидкости: сангвинический от лат. «sangus» (кровь); холерический от греч. «chole» - желчь; флегматический от греч. «phlegma» (слизь); меланхолический от греч. «melania chole» (черная желчь).

В дальнейшем эта классификация была развита во П в. н.э. греческим врачом Галеном и выдающимся отечественным естествоиспытателем И.П. Павловым.

Холерики представляют собой неустойчивых, нестабильных, а сангвиники - стабильных экстравертов; меланхолики - нестабильных, а флегматики стабильных интровертов.

Экстраверты ориентированы на окружение, общительны, деятельны, любят риск, обычно хорошие организаторы и лидеры в коллективе. Им в наибольшей степени подходит роль руководителей низшего и среднего уровней, у которых значительная часть времени уходит на общение с подчиненными.

Интроверты погружены в себя, аккуратны, осторожны, педантичны, имеют более высокий уровень интеллекта. При стабильном типе поведения они представляют собой идеальных менеджеров высшего ранга, главная сила которых стоит в умении анализировать и стратегически мыслить. При нестабильном типе поведения они вынуждены чаще всего пребывать в организации в роли рядовых исполнителей.

Примеры темпераментов дает мировая литература в лице наиболее известных героев книг. Так, Д Артаньян является типичным холериком, Портос - сангвиником, Атос – флегматиком; Арамис – меланхоликом.

В «чистом» виде в реальности темпераменты практически не встречаются - у одних все они выражены примерно в равной степени; у других какой-то один может преобладать над остальными.

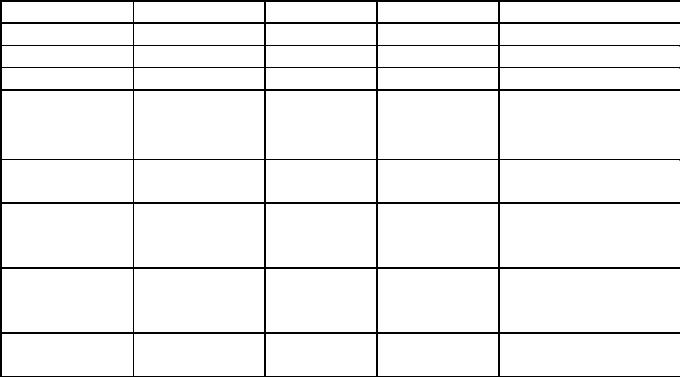

Основные свойства темперамента приведены в таблице:

Свойства |

Т е м п е р а м е н т |

|

|

|

|

Холерический |

Сангвиничес Флегматическ Меланхолический |

||

|

|

кий |

ий |

|

Уравновешен- |

Плохая |

Хорошая |

Очень |

Очень плохая |

ность |

|

|

хорошая |

|

Настроение |

Неустойчивое |

Устойчивое |

Устойчивое |

Неустойчивое |

Эмоции |

Сильные, |

Слабые, |

Слабые, |

Сильные, длительные |

|

кратковременн |

кратковреме |

длительные |

|

|

ые |

нные |

|

|

Речь |

Громкая, |

Громкая, |

Тихая, |

Тихая, неровная |

58

|

неровная |

плавная |

плавная |

|

Терпение |

Низкое |

Умеренное |

Высокое |

Низкое |

Адаптация |

Хорошая |

Отличная |

Медленная |

Плохая |

Контактность |

Высокая |

Умеренная |

Невысокая |

Низкая |

Отношение |

к Агрессивное |

Спокойное |

Безразличное |

Обидчивое |

критике |

|

|

|

|

Отношение |

к Положительно |

Безразлично |

Отрицательно Неопределенное |

|

новому |

е |

е |

е |

|

Поведение |

в Нерасчетливое |

Расчетливое |

Хладнокровн |

Растерянное |

сложных |

|

|

ое |

|

ситуациях |

|

|

|

|

Самооценка |

Значительно |

Несколько |

Реальная |

Заниженная |

|

завышенная |

завы |

|

|

|

|

шенная |

|

|

Подверженнос Умеренная |

Слабая |

Слабая |

Высокая |

|

ть влиянию |

|

|

|

|

Свойства темперамента необходимо учитывать |

при подборе |

|||

специалистов для различных видов деятельности, формировании малых коллективов, организации работы в специальных условиях.

2. Характер личности и факторы, его обусловливающие

Характер - это совокупность сравнительно постоянных ярко выраженных психологических черт – закрепленных установок (установка – готовность, предрасположенность к тем или иным действиям).

Характер формируется под влиянием естественных (активность, эмоциональность, так называемые первичность и вторичность) и социальных факторов (жизненных обстоятельств, условий трудовой деятельности и пр.). Естественные факторы придают ему постоянство, а социальные - изменчивость, поэтому он в целом динамичен.

Характер проявляется в морально-волевых качествах человека, манере поведения, отношении к окружающим, своим обязанностям, к самому себе.

К чертам характера относят: отзывчивость, молчаливость, откровенность, недоверчивость, скрытность, хвастливость, требовательность, трудолюбие, аккуратность, небрежность, осторожность, хитрость, честность.

Рассмотрим составляющие характера более подробно.

Первым элементом является эмоциональность. Она отражает субъективную чувственную реакцию человека на внешние и внутренние раздражители, степень подверженности его душевного состояния их влиянию. Она проявляется в виде переживания ситуации, ее значимости, смысла, и по интенсивности бывает высокой или низкой.

59

Внешне эмоциональность выражается в положительных (радость, удовольствие) или отрицательных (страх, ненависть) эмоциях.

Первые вызывают у субъекта стремление продлить действие соответствующего раздражителя, а вторые - избежать его. Это дает возможность управлять поведением людей.

Устойчивые и продолжительные эмоции называются чувствами. Чувства, например, преданность организации, можно в определенной степени формировать и направлять с помощью этого поведение персонала в нужную сторону.

Вторым элементом характера является активность, то есть потребность к деятельности, способной производить общественно значимые преобразования. Активность, проявляющаяся в динамике поведения людей, также может быть высокой или низкой.

Один человек ждет, что за него подумают и сделают другие; второй во все вникает, все замечает, но ничего не делает; третий - ни на кого не надеется, и все делает сам. Такие люди наиболее мобильны, но их мало.

Высокая активность полезна для организации, поскольку способствует росту результативности. Однако она требует постоянного контроля, ибо, перейдя некий предел, становится разрушительной.

С точки зрения внутреннего отношения к результатам своих действий людей можно разделить на интерналов и экстерналов.

Интерналы считают, что все, происходящее с ними, следствие их личных усилий. Они уверены в себе, последовательны, настойчивы, уравновешены, общительны.

Экстерналы возлагают ответственность на судьбу на обстановку, стечение обстоятельств, демонстрируют неуравновешенность, неуверенность в себе, иногда агрессивность.

Третьим элементом характера является свойство первичности или

вторичности. Первичность и вторичность показывают, насколько долго люди способны ощущать, переживать то или иное психологическое состояние. В их основе лежат такие особенности нервной деятельности человека как сила, уравновешенность и подвижность.

Сила проявляется в возможности субъекта сохранять нормальную работоспособность в условиях значительного колебания нервных и эмоциональных нагрузок.

Уравновешенность - в неизменности поведения при этом (в случае неуравновешенности будет преобладать нервное возбуждение, или, наоборот - заторможенность).

Подвижность выражается в быстроте перехода от одного вида деятельности к другому, в умении легко приспосабливаться к смене ситуации.

Лица с первичными свойствами характера обладают большой подвижностью, но невысокой силой и уравновешенностью. Они быстро ориентируются в новой обстановке, легко меняют виды деятельности, хорошо

60

кней адаптируются, но склонны к авантюрам, не уверены в себе, не способны

кдлительной или рутинной работе.

Люди, имеющие вторичные черты характера, наоборот, сильны и уравновешены, но малоподвижны. Они уверены в себе, слабо подвержены чужому влиянию, работоспособны, терпеливы, постоянны в привычках и поведении, но с трудом приспосабливаются к новому.

Без учета характера сотрудников управлять в современных условиях организацией невозможно. Существует ряд основных типов характеров, которые в чистом виде свойственны примерно половине людей. У другой половины характер является смешанным.

Людям с гиперактивным (гипертимным) характером (гипертимия - форма психологического расстройства, характеризующаяся повышенной возбудимостью, веселостью) свойственны: предприимчивость, чувство нового, инициативность, энергичность, оптимизм, общительность, словоохотливость.

Но они поверхностны, легкомысленны, необязательны, страдают прожектерством, обидчивы, конфликтны, не могут заниматься однообразной, кропотливой, требующей усидчивости работой, поэтому имеют склонность к частой смене профессии. Таким людям в наибольшей степени подходит выполнение организаторских функций.

Во многом противоположны им лица с аутистическим характером (аутизм - крайняя форма ухода в себя). Они пассивны, медлительны, скрытны, малообщительны, с трудом входят в коллектив, вызывают непонимание окружающих.

В то ж время, эти люди серьезны, независимо мыслят, обладают глубокими знаниями, стремлением во всем разобраться; малоконфликтны.

Им нужна работа, не требующая широкого общения - экспертная, исследовательская, консультативная. В потенциале они могут быть руководителями высшего ранга. Сотрудничать с ними лучше других удается обладателям гиперактивного характера, которые являются их противоположностью.

Лиц с лабильно-циклоидным характером отличают значительные перепады активности, работоспособности, настроении, вызываемые как внешними обстоятельствами, так и внутренними физиологическими процессами. В период подъема они ведут себя как гиперактивные личности, а в период спада - как аутистические. Эти люди часто конфликтуют с другими по мелочам (но при этом выступают пассивной стороной).

Им противопоказана напряженная, ритмичная работа, особенно в нестабильном коллективе. Более предпочтительны занятия, не требующие общения, не связанные с риском и ответственностью (библиотекарь, архивариус, программист).

Лица с демонстративным характером обходительны, легко устанавливают контакты, умеют увлечь других, упорно стремятся к лидерству, успеху.

61

В то же время они эгоистичны, склонны к интригам, авантюрам, манипулированию окружающими, некритически оценивают себя, провоцируют конфликты.

Поскольку их действия могут представлять угрозу стабильности коллектива, таких людей нужно жестко контролировать и держать "на расстоянии", поручив им представительство, занятие рекламой.

Во многом сродни предыдущему застревающий характер, обладатели которого упрямы, эгоистичны, нетерпимы к критике, долго помнят несправедливости и обиды, накопление которых создает почву для конфликтов и агрессии против других. Они честолюбивы, стремится добиваться первенства в любом деле, предъявляют высокие требования к себе и окружающим. Считается, что по отношению к такого рода лицам нужно проявлять терпимость, использовать их положительные качества, предоставлять самостоятельную работу, где можно проявить себя, но ограждать от власти.

Субъекты с психастеническим характером серьезны, аккуратны, пунктуальны, добросовестны, отличаются рационализмом, глубокими знаниями; добиваясь совершенства, пытаются объять необъятное бесконечно продолжают свои изыскания, что затрудняет принятие решений. Они нерешительны, постоянно во всем сомневаются, стремятся переложить ответственность на других. Поэтому, несмотря на все способности, им противопоказано занимать руководящие должности.

Обладатели конформного характера мягки, несобранны, быстро теряются в сложной обстановке, легко уступают напору других, подчиняются им и совершают необдуманные поступки. Поэтому они могут успешно действовать только, опираясь на поддержку окружающих.

Консервативность, склонность к регламентам, исполнительность, малоконфликтность делают их незаменимыми заместителями, обеспечивающими преемственность руководства, поддержание традиций и стабильности.

У тех, кому присущ неустойчивый характер, отсутствуют твердые принципы поведения и развитое чувство долга. Ради удовольствия они готовы пренебречь даже элементарными обязанностями. В то же время, они мягки, легко завоевывают симпатии других. Для них целесообразна работа, связанная с общением, частой сменой видов деятельности, однако под жестким контролем.

Лицам с возбудимым характером свойственна низкая контактность, эгоистичность, жестокость, деспотизм, склонность к конфликтам по незначительным поводам, где они являются активной стороной. Такие люди часто меняют место работы из-за неуживчивости. Для них предпочтителен физический труд.

У людей с эмотивным характером контактность ниже средней и узкий круг общения - только с теми, кто понимает с полуслова. Они исполнительны, сосредоточены на работе, обладают высоким чувством долга,

62

мало конфликтны, чувствительны, все носят в себе. Таким людям рекомендуется работать в социальной сфере, охране труда, медицине.

Обладатели интровертированного характера неконтактны, осторожны, сдержанны, рассудительны, принципиальны, упорны в отстаивании взглядов, но в конфликт вступают редко. Для них наиболее подходит научная деятельность, не требующая широкого общения.

Нужно иметь в виду, что один и тот же характер, или его отдельная черта, могут в одних случаях оцениваться положительно, а в других отрицательно, что во многом обусловлено особенностями тех, с кем владельцам приходится контактировать.

Личность и её окружение

В организации личность обладает определенным статусом. Статус характеризует оценку окружающими ее официального и неофициального положения в системе социальных отношений.

Изменение индивидом (равно и группой) места в структуре отношений, а соответственно и социального статуса, получило название

социальной мобильности.

По происхождению статус бывает предписанным (обусловлен не зависящими от человека моментами, например, родством с высокопоставленными особами) или приобретенным ценой собственных усилий.

Приобретенный статус бывает официальным, связанным с должностью субъекта, и неофициальным, обусловленным его особыми личными достоинствами (авторитет). Влияя на официальный статус, можно управлять поведением людей.

Официальный статус лица во многом связан со служебным положением, которое характеризуется совокупностью его прав и возможностей, величиной дополнительных социальных благ (обеспеченность личным транспортом, обслуживающим персоналом, доступ в высшие круги общества, уровень льгот, привилегий и пр.).

Служебное положение зависит не только от уровня должности, но и от ранга организации, поэтому лица, занимающие в разных организациях формально равные должности, обладают различным реальным статусом.

Авторитет субъекта в глазах окружающих основан на его высоко оцениваемых личных качествах (знания, опыт, культурный уровень, нравственность, личные связи). На соответствующий период авторитет субъекту придает высокая социальная оценка окружающими должности, которую он занимает.

Нужно иметь в виду, что авторитет формируется не только стихийно, но и поддерживается целенаправленно при помощи специальных мероприятий: ритуалов, распространения соответствующей информации и пр. Его росту способствует достойное поведение, справедливое отношение к людям, умение держать слово, готовность решать проблемы и пр.

63

Неискреннее поведение людей, с одной стороны, и особенности восприятия его окружающими, с другой, приводит к формированию ложного авторитета, существующего как в их сознании, так и в представлении субъекта о самом себе.

На практике авторитету человека могут угрожать: - сложные ситуации, в которые тот попадает; - неблагоприятный моральнопсихологический климат; - целенаправленная деятельность по подрыву имиджа (интриги); - случайные неудачи, которые при желании можно истолковать и как слабости и т.п.

Действительно авторитетному человеку бояться их не приходится, ибо своими активными действиями на общее благо он без труда может восстановить доверие окружающих.

Обладатель ложного авторитета сделать этого не в состоянии. Постоянное опасение разоблачения, психологическая неуверенность в себе формирует у него своеобразный психологический комплекс угрожаемого авторитета.

Наличие такого комплекса толкает обладателей не на совершенствование себя и своей деятельности, а на защиту любой ценой своих позиций.

В этом случае практикуется уход от ситуаций, в которых проявляется некомпетентность, неспособность выполнять ту или иную работу; блокирование опасной информации; подкуп (например, обещание ослабить требования); угрозы и шантаж по отношению к окружающим; дистанцирование от них, высокомерное поведение; запутывание, раздача невыполнимых обещаний и пр.

Сравнительная оценка окружающими привлекательности социального статуса субъекта получила название престижа. В соответствии с ним люди занимают ряд последовательных ступеней на социальной лестнице (на первой находится лидер).

Престиж, как и авторитет, динамичен. На него влияет изменение общественных ценностей, ситуации и пр., в связи с чем шкала оценок постоянно варьирует. Например, если дети 1960 гг. мечтали стать космонавтами, дети 1990-х гг. видели себя рэкетирами.

Но, если авторитет является мерой того, насколько подчиненные считаются с приказами, советами, мнением человека, то престиж - мерой того, насколько они признают его превосходство.

3. Человеческий капитал

Люди сегодня перестали рассматриваться как рядовой фактор производства, наряду с оборудованием и сырьем, затраты на который нужно минимизировать. Человек воспринимается как главный ресурс организации, от которого в решающей мере зависит ее благополучие. Такая ситуация отражает изменение роли человека в современном производстве, обусловленное следующими факторами:

64

- обострением глобальной конкуренцией, существенно поднявшей «планку требований» по отношению к работникам и качеству их труда;

-опытом передовых компаний добившихся значительных экономических успехов за счет персонала;

-повышением уровня образования и квалификации, зрелости работников;

-изменением содержания труда, связанным с появлением принципиально новых технологий;

-развитием демократии на производстве и в обществе;

-ростом стоимости рабочей силы.

Вобщем смысле человеческий капитал представляет собой

совокупность социокультурных и личностно-психологических свойств работников: знаний, навыков и способностей к осознанным действиям постоянному совершенствованию и развитию. То есть, по существу это –

интеллектуальный капитал.

Термин «человеческий капитал» идентичен по значению термину «человеческие ресурсы». Разница между ними состоит лишь в том, что первый больше употребляют в Западной Европе, а второй (с 1980-е гг.) в США.

Выделяют следующие виды человеческого капитала:

1) Общий (перемещаемый) в виде совокупности теоретических или достаточно универсальных знаний, которыми обладает работник.

2) Специальный (неперемещаемый), под ним понимаются знания людей, специфики предприятия, личные связи, морально-психологический климат, способы и культура общения, доверие к руководству. Этот вид человеческого капитала существует исключительно в рамках данной фирмы.

Основными характеристиками человеческого капитала являются:

-численность и структура персонала;

-духовное и телесное здоровье его носителей, обеспечивающие нормальную трудоспособность;

-знания, опыт и квалификация;

-производственная и социальная активность;

-культурно-личностная ориентация;

-психологическое здоровье;

-гражданская ответственность.

Человеческий капитал имеет ту особенность, что он не изнашивается как в обычном случае, а сохраняется и увеличивается по мере своего использования (за счет приобретения нового опыта и знаний).

Управление человеческим капиталом (человеческими ресурсами) предполагает:

1) Осознание проблемы дефицита высококвалифицированного персонала.

2) Индивидуальный подход ко всем работникам в пределах непротиворечивости интересов их и фирмы.

65

3)Отказ от представлений о персонале как даровом благе, не требующем затрат со стороны работодателя, и признание необходимости инвестиций в его формирование и развитие.

На развитие человеческого капитала влияют следующие психологические и социальные факторы:

Положительно: честолюбие, ожидания окружающих, стремление к более высокому статусу, желание повысить уровень жизни, интерес к новому, необходимость обеспечить семью, ответственность перед окружающими.

Отрицательно: нежелание рисковать, неуверенность в себе, отсутствие необходимых навыков, боязнь неизвестного, недостаточная энергичность.

4)Разработку специальной политики по управлению человеческим капиталом, справедливое вознаграждение персонала.

5)Осуществление политики занятости, обеспечивающей ее реальные

гарантии.

6)Создание благоприятного морально-психологического климата.

7) Обеспечение участия работников и их представителей в управлении фирмой.

4. Типы поведения людей в организации

Под поведением понимается совокупность действий и поступков людей, происходящих под влиянием внутренних и внешних причин.

К ним относятся: интересы; мотивы; привычки (укоренившиеся в сознании индивида способы действия в определенных обстоятельствах), ситуация; настрой (отношение к ней в данный момент); собственное представление об окружающей действительности и своем места в ней; задачи (чем яснее сотрудник перед началом работы себе их представляет, тем определеннее будет его поведение) и пр.

Рассмотрим основные типы поведения людей в организации:

По сфере осуществления поведение может быть трудовым (официальным и неофициальным) и межличностным.

По субъектам оно может рассматриваться как индивидуальное или коллективное

С точки зрения преднамеренности поведение бывает заранее спланированным, и спонтанным, выражающим стихийную реакцию на те или иные события.

По функциям поведение может быть управленческим и исполнительским.

С точки зрение предопределенности можно говорить о детерминированном, предполагающем подчинение обстоятельствам, и недетерминированным поведении, зависящем от внутренних импульсов.

Исходя из мотивации, можно говорить о ценностном (ориентированном на определенные моральные нормы) и ситуативном (зависящем от складывающихся обстоятельств) поведении. В последнем случае его можно сравнить с поведением флюгера.

66

По степени учета интересов окружающих (организации) поведение можно рассматривать как позитивное и негативное. Люди не всегда противятся негативному поведению других из-за боязни ухудшить ситуацию, отпугнуть их от себя, но это только ухудшает положение дел.

По характеру поведение бывает пассивным или активным. Последнее, в свою очередь, можно рассматривать как агрессивное и ассертивное.

Агрессивное поведение связано с навязыванием своего мнения другим, требованием уступок в свою пользу и пр. Его враждебность, непредсказуемость вызывает у людей неуверенность в себе, страх, потребность защищаться. Такое поведение до определенных пределов помогает достичь целей, но отбивает у других желание сотрудничать, поэтому рискованно.

Ассертивное поведение исходит из собственных потребностей субъекта, но учитывает интересы и права окружающих, которые информируются о его желаниях и представлениях, приглашаются к конструктивному диалогу и сотрудничеству. Восприимчивость к убедительным аргументам позволяет избегать конфликтов, экономить силы и время, эффективно взаимодействовать, добиваться реализации собственных целей, сохраняя хорошие отношения, и пр.

С точки зрения направленности поведение может быть конструктивным и деструктивным.

Исходя из задачи приближения к запланированному результату,

поведение рассматривается как рациональное или иррациональное. Но согласно теории организационной рациональности Г. Саймона, поведение человека нельзя считать рациональным, поскольку индивид не может обладать исчерпывающей информацией о последствиях своих действий и может оценить лишь немногие из альтернатив.

В зависимости от степени осознания человеком факторов, обусловливающих его поступки и контроля над ними, говорят о следующих типах поведения:

1)Реактивном, предполагающем автоматические неосознанные действия в ответ на изменение внешней ситуации. Оно имеет место при решении простых повторяющихся задач.

2)Инстинктивном, когда ситуация осознается, но действия не

контролируются волей (паническое бегство при опасности).

3) Эмоциональном, характеризующимся тем, что ситуация осознается и, в принципе, доступна волевому контролю, но таковой не следует из-за отсутствия желания субъекта.

4) Свободном целенаправленном, при котором человеком полностью осознается ситуация и контролируется поведение.

Поведение можно рассматривать с точки зрения задач, которые люди с его помощью собираются решить. В соответствии с этим выделяются следующие виды поведения:

67

-функциональное, определяемое необходимостью соблюдения требований условий и организации процесса труда;

-экономическое, связанное со стремлением достичь определенных выгод (максимум дохода - минимум усилий; максимум дохода - максимум усилий; минимум дохода - минимум усилий);

-организационное, обусловленное реакцией на применение различных видов воздействия; желанием изменить свое положение;

-адаптационное, вызываемое необходимостью приспособиться к новым условиям работы;

-субординационное, исходящее из требований подчиняться существующим в организации порядкам, нормам и правилам;

-характерологическое, обусловленное личными особенностями.

Вцелом в организации у человека могут иметь место три типа трудового поведения. Каждый из них характеризуется 1) мотивами; 2)

пониманием его необходимости (чувством); 3) волей к нему.

Для одних людей поведение является вынужденным, внешне навязанным, что обусловлено непониманием его важности и необходимости, отсутствием необходимых навыков и привычек. В этих условиях выполнение функций руководства или подчинения воспринимается как насилие над личностью, посягательство на свободу, вызывает внутренний протест, а порой и озлобление.

Для других данное трудовое поведение является внутренне желаемым, приносит определенное удовольствие. У руководителей это связано с возможностью проявить себя, продемонстрировать собственную власть, получить наслаждение от этого ощущения. Подчиненные освобождаются от необходимости думать, принимать самостоятельные решения, что также облегчает жизнь. Но в этих условиях самое активное руководство и самое добросовестное подчинение не принесут большого эффекта, ибо на первое место ставится задача достижения комфортного состояния.

Наконец, для третьих руководство и подчинение представляют собой осознанную необходимость, в том числе вытекающую из чувства долга. В этом случае они имеют по-настоящему активный, творческий характер, эффективны, результативны.

На поведение людей в организации влияют социальная роль, круг общения, особенности восприятия окружения, отношения в коллективе, другие факторы. Рассмотрим их подробнее.

5. Социальные роли человека

Под социальной ролью понимается модель поведения человека в системе служебных и личных отношений, соответствующая его месту в организации, официальным задачам, индивидуальным психологическим особенностям, личным ценностям, а также ожиданиям окружающих. Индивид, не оправдывающий ожиданий, подвергается со стороны последних санкциям, а оправдывающий – поощрению.

68

Роли сотрудников время от времени могут меняться, как и само их значение. Некоторые из них требуют одного исполнителя; но отдельные работники могут исполнять несколько ключевых ролей, каждая из которых уникальна. Поэтому исполнителей для них трудно подобрать, а в случае ухода

– найти достойную замену. Отсутствие исполнителя в период потребности в нем – серьезная проблема для организации, могущая парализовать ее работу.

Если роль понятна и приемлема для человека и окружающих, соответствует его возможности и желаниям, не ограничивает и не унижает, она исполняется с удовольствием.

В противном случае человек не может полностью реализовать свои возможности и принести максимальную пользу себе и организации, что часто порождает внутренние и внешние конфликты.

Специалисты выделяют несколько типов социальных ролей, которые люди могут играть в процессе служебного и личного взаимодействия. Их «исполнение» во многом предопределяет поведение сотрудников. К «рабочим» ролям относятся:

Координатор. Обладая наибольшими организаторскими способностями, не зависимо от свих знаний и опыта осуществляет руководство остальными, направляя их активность на достижение поставленных целей.

Генератор идей (как правило, самый талантливый член коллектива) разрабатывает варианты решения, стоящих перед ним проблем. Но из-за пассивности, несобранности и т.п. не способен реализовать их на практике.

Контролер. В силу глубоких знаний, опыта, эрудиции может должным образом оценить любую идею, выявить ее сильные и слабые стороны, наметить пути дальнейшей работы.

Шлифовальщик – обладает широким взглядом на проблему и поэтому при необходимости умеет «увязать» ее решение с другими задачами.

Энтузиаст – самый активный член коллектива; увлекает своим примером окружающих на действия по реализации поставленной цели.

Искатель выгод – посредник во внутренних и внешних отношениях, придающий определенное единство действиям членов коллектива.

Исполнитель – добросовестно реализует чужие идеи, но нуждается при этом в постоянном руководстве и подбадривании.

Помощник – человек, который лично ни к чему не стремится, довольствуется вторыми ролями, но готов всегда оказать содействие другим в работе и в жизни.

Считается, что совместный трудовой процесс будет нормально осуществляться при оптимальном распределении и добросовестном исполнении перечисленных ролей. Если же кому-то придется одновременно взять на себя две и более роли (или какая-то роль останется без «исполнителя»), как правило, возникают конфликты.

Роли, связанные с межличностными отношениями, обычно делятся на ведущих и ведомых. Первые играют так называемые предпочитаемые лица («звезды», авторитетные, честолюбивые, чем-то иным привлекательные для

69

окружающих). Вторые – все остальные, включая не предпочитаемых, с которыми сотрудничают только вынужденно и делают их носителями коллективной вины.

Круг общения

Человек трудится обычно не в одиночку, а, взаимодействуя с другими людьми – коллегами, руководителями, подчиненными. В результате он включается в определенную систему межличностных отношений, влияющих на его поведение, которая называется кругом общения.

Круг общения бывает служебным, предопределяемым должностными связями, и личным, основывающимся на эмоциональных отношениях.

На практике выделяется, прежде всего, круг ближайшего общения, включающий особо доверенных лиц (обычно не более 4-5 человек). С ними у субъекта существует тесная эмоциональная связь и возможность обсуждать и решать любые проблемы, не боясь утечки информации.

С людьми, включенными в круг постоянного или периодического общения, регулярно рассматриваются только официальные вопросы. Обычно в него входят руководитель, все непосредственные подчиненные и часть коллег, с которыми осуществляется служебное взаимодействие.

Круг эпизодического общения охватывает всех сослуживцев, а также лиц за пределами организации.

Для каждого из этих кругов характерна своя этика и нормы поведения, которые нельзя нарушать. В противном случае человек подвергнется общественному осуждению.

Поэтому на новом месте не следует в первые же дни с кем-то тесно сближаться – лучше сначала внимательно, не торопясь, присмотреться к другим. Это важно, поскольку удачное овладение кругом общения предшественника является одной из важнейших предпосылок успешной адаптации в новом окружении.

6. Взаимоотношения между людьми в организации

Позитивное восприятие людьми друг друга приводит к формированию между ними сначала эмоционального расположения (положительного отношения к кому-то или к чему-то), а затем доверия - устойчивого расположения, основанного на высокой индивидуальной оценке.

Расположение к людям проявляется в уважении, готовности придти на помощь в трудную минуту; расположение к работе - в увлеченности ею вплоть до отождествления себя со своим делом и принесении ему в жертву других своих интересов.

Возникновение доверия обусловлено совпадением основных жизненных интересов, целей и ценностей, общей манерой поведения.

На основе доверия происходит формирование предпочтений (первичные взаимные предпочтения индивидов называются сантиментами), отражающих желание сотрудничать с данным субъектом, а затем и

постоянных отношений.

70

Отношения являются своего рода призмой, через которую все воспринимается – люди, события, деятельность. Понятно, что, если они навязываются «сверху» с помощью принуждения, то могут порождать антипатию. В этом случае взаимодействие между людьми в процессе выполнения работы будет неэффективным, а их поведение - негативным.

Отношения различаются:

-по направленности (к людям, к себе, к труду, к обществу);

-по характеру - эмоциональные и сознательные (рациональные и нерациональные);

-по числу субъектов - двусторонние и многосторонние;

-по ориентированности оценки (положительные и отрицательные; каждое отношение одновременно содержит и конкуренцию и сотрудничество);

-по содержанию - функциональные и личностные.

Функциональные отношения существуют между должностями и связаны с принятием решений, постановкой задач и пр. Они изначально официальны и рациональны, направлены на поучение реальной выгоды. Личностные же аспекты здесь могут, как помогать, так и мешать их осуществлению.

Личностные отношения персонализированы, возникают между конкретными людьми. В отличие от служебных, они менее стабильны, так как основаны, прежде всего, на эмоциях, переживаниях.

В зависимости от ситуации такие отношения могут быть конфликтными (при доминировании одной стороны), гармоничным (сотрудничество, взаимопомощь), либо нейтральными, соединяющими то и другое.

Многие аспекты отношений субъектов и их поведения объясняет концепция «Я-состояний» швейцарского психолога Э. Бёрна, разработанная в 1960-х гг.

«Я - состояние» - это система чувств, набор согласованных поведенческих схем. Оно обусловлено общим психологическим настроем людей и сознательным выбором поведения, преследующим определенную цель. Э. Бёрн утверждает, что человек постоянно пребывает в одном из трех психологических «Я-состояний»: «родителя», «взрослого» и «ребенка» с разной степенью готовности перейти в другое. Каждое из состояний имеет свою специфику.

Состояние родителя внешне выражается в ироничной манере держаться, поучениях; попытках все запретить и наказать; поисках виновных; претензиях на правоту; озабоченности всем и вся; стремлении поддержать, помочь, утешить, покровительствовать. Родитель может проявляться прямо (делай, что я говорю), или косвенно - применяться к требованиям.

Состояние взрослого характеризуется активностью, трезвым, подходом к делу, учетом реального положения вещей, использованием опыта. Ему свойственны деловитость, поиск альтернатив, бесстрастность.

71

В состоянии ребенка люди действуют и чувствуют себя так, как в детстве – непосредственно, игриво, капризно, своенравно, строптиво и т.п.

У незрелых людей поведение контролирует ребенок, у зрелых - взрослый.

Взаимодействие между людьми («трансакт» по Э. Берну), в какой бы форме оно ни происходило, всегда обусловлено теми состояниями, в которых они в данный момент находятся. Существует три варианта трансактов, три стиля взаимодействия, которые в течение короткого времени каждый человек может использовать попеременно.

1) Параллельный, когда участники общения находятся в одинаковом «Я-состоянии». Он может продолжаться бесконечно, потому что они прекрасно понимают стиль друг друга и сообразно отвечают и ведут себя.

2) Перекрестный. Предполагает, что собеседники находятся в неодинаковых «Я - состояниях» и играют разные роли. В результате они, пытаясь убедить в своей правоте, не понимают друг друга (или создают видимость этого), что приводит к нарушению коммуникаций.

3) Скрытый, встречающийся на каждом шагу и проявляющийся как недоговоренность, иносказание, критика с подтекстом, «двойным дном». Внешне он кажется обычным (параллельным или перекрестным) и закамуфлирован под ничего, или совершенно иное означающий разговор.

Добившись в нем инерции, инициатор резко меняет «Я – состояние», ошеломляет соперника, сбивает с толку, что облегчает навязывание своего требования. Такие действия называются «игрой», которая начинается с уловки (психологической приманки), задевающей уязвимое место другого человека, что тот должен остро почувствовать.

Игры часто бывают деструктивными (поиск виновных вместо анализа ситуаций; уход от неприятных и сложных решения; спасение себя под видом оказания помощи другому и пр.). Поэтому игр нужно избегать. Их допустимо использовать в позитивных ситуациях добродушной шутки; критика же должна быть открытой. Поскольку играм присущ манипулятивный характер, они ведут к накалу страстей. Поэтому следует их избегать, но, если уж игра началась, вести себя твердо и последовательно. При этом рекомендуется: реагировать на ситуацию не из того «Я-состояния», которое навязывает другой, а из «взрослого»; игнорировать скрытый уровень; специально обратиться к скрываемой части («нашим баранам») при уклонении другой стороны от прямых ответов.

7. Рабочая группа: сущность, признаки, причины создания

Сегодня люди, как правило, работают не в одиночку, а в составе группы (совокупности лиц, объединенных в силу пространственной общности, деятельности, профессии, случайных обстоятельств и т.п.), всегда выступающей по отношению к другим группам как единое целое.

72