- •2.8. Ситуационный подход к менеджменту.

- •4. Системный подход к управлению.

- •5. Ситуационный подход к менеджменту

- •Наиболее плодотворными в развитии отечественной управленческой мысли были 1920-е годы. В этот период были сформулированы основные принципы управления социалистической экономикой:

- •Группы бывают реальными и условными (участники объединены статистически по какому-то признаку), но в том и другом случае они существуют объективно.

- •8. Виды рабочих групп

- •Таблица 7.2. Типы поведения человека с точки зрения отношения к нормам

- •Вопросы и задания

- •Последние должны ему в обязательном порядке подчиняться и в рамках, определенных полномочиями, выполнять все его требования.

- •Сотрудниками аппарата руководителя являются:

- •Необходимо отметить, что между мотивацией и деятельностью человека нет однозначной связи, так как здесь имеется много случайностей и субъективных обстоятельств, таких, например, как настроение в данный момент, понимание ситуации, влияние третьих лиц.

- •4. Неэкономические способы стимулирования

- •Концепция мотивации К. Мадсена предполагает, что людьми движут следующие потребности:

- •Формы производственных конфликтов

- •По мнению западных специалистов в области менеджмента, передовые организации в недалеком будущем будут характеризоваться:

- •6. В чём сходство и чем различаются фрагментарная и адхократическая структуры?

- •7. Попробуйте подобрать наиболее подходящие структуры для таких организаций как банк, крупная фирма по торговле недвижимостью, фирма, занимающаяся распространением косметики, венчурная фирма.

- •Факторы, влияющие на управленческую структуру

- •Разновидности коммуникационных структур

- •В-пятых, работники аппарата, оторваны от практики, и, несмотря на высокую квалификацию, предлагаемые ими решения часто не достаточно эффективны. Но ответственности при этом они ни за что не несут.

- •Если вероятность получения некоторого результата можно рассчитать с помощью математических методов, она считается объективной. В противном случае - субъективной, или предполагаемой.

- •Матрица позиционирования угроз

обслуживанию всего персонала в целом (сотрудники библиотеки, медицинского пункта, буфета и пр.) или руководителей (их аппарат).

Сотрудниками аппарата руководителя являются:

- помощник, консультант референт, зав. канцелярией, секретарь.

5. Права и обязанности подчинённых

Основные права и обязанности подчиненных, как и любых работников, зафиксированы в трудовом законодательстве.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ каждый работник имеет право на свободный выбор профессии и рода деятельности; справедливые условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; на отдых, оплачиваемый ежегодный отпуск; справедливую заработную плату не ниже установленного законом минимального размера оплаты труда; на продвижение по службе с учетом производительности труда, квалификации и стажа работы; профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации; участие в управлении организацией; на защиту трудовых прав и свобод и пр.

Прав без обязанностей не бывает, поэтому одновременно закон требует от работника: добросовестно выполнять свои обязанности и распоряжения администрации; повышать производительность труда; улучшать качество продукции; соблюдать трудовую и технологическую дисциплину; требования по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии; бережно относиться к имуществу организации.

Официальные обязанности работников могут закрепляться также в трудовых договорах (контрактах), правилах внутреннего трудового распорядка, уставах, положениях о дисциплине, а неофициальные – в неписаных правилах.

В рамках неофициальных обязанностей подчиненные должны:

- соблюдать установившуюся границу между собой и руководителем, не подчеркивать и не нарушать ее, не пытаться им командовать, не взваливать на него свою работу;

- не принимать серьезных решений без предварительной консультации с руководителем, даже если эти решения полностью входят в их компетенцию, поскольку тот лучше знает общую ситуацию и в ее контексте более правильно может оценить все последствия намечаемых шагов;

- не вмешиваться в дела руководителя, за исключением крайних случаев, когда тот допускает совершенно явные промахи, ибо у него могут быть причины на проведение своей особой политики, о которых подчиненным не всегда известно;

- всегда рассматривать свою деятельность и ее результаты с точки зрения интересов руководителя, довольствуясь ролью «первой скрипки во втором ряду»;

106

- ценить время руководителя, не отвлекать его по пустякам, по собственной инициативе оказывать ему помощь и содействие; не допускать дискредитации руководителя.

Основные типы подчиненных

Существуют самые различные классификации работников организации.

С точки зрения отношения к окружающей действительности

выделяют следующие их типы:

Аналитики логичны, методичны, продумывают детали, не любят ошибок, спешки и риска, неопределенности. Они предпочитают работать в одиночку, опираясь на цифры, документы и инструкции. Общение с ними требует деловитости, глубоких знаний, профессионализма, логической аргументации. Аналитиков целесообразно использовать для работы над особо важными проектами и вариантами ответственных решений, а также при обработке больших массивов данных.

Прагматики самостоятельны, умеют рисковать, предпочитают решать текущие проблемы и получать конкретные результаты. Они легко осваивают новые методы работы, успешно действуют в нестандартных условиях, цейтноте или кризисной ситуации, когда отсутствуют готовые рецепты. В то же время, тяготятся деталями, монотонной, кропотливой деятельностью.

Реалисты активны, работоспособны, дисциплинированы, стремятся к контролю над ситуацией и людьми, методично вникают в мелочи, точно выражают свои мысли, всегда имеют свое мнение. Сочетая качества прагматиков и аналитиков, реалисты умеют организовывать и увлекать окружающих, улаживать конфликты, давать советы. Они незаменимы при организации нового дела.

Критики не признают авторитетов, никому не подчиняются, любят экспериментировать, анализировать, выявлять ошибки, недостатки и предсказать будущие проблемы. Критики полезны при прогнозировании, разработке планов и стратегий. Однако они не могут работать в конфликтных ситуациях и при проведении переговоров.

Идеалисты демократичны, требовательны к себе и другим, стремятся помочь людям, повлиять на них личным примером. Из-за мягкости характера они не в состоянии принимать ответственные решения, действовать в критических ситуациях, но эффективны как эмоциональные лидеры, особенно на этапе становления коллектива и в переломные периоды его жизни, когда нужно консолидировать участников, а также при улаживании конфликтов.

В соответствии с вкладом в результаты деятельности организации

выделяют следующие категории подчиненных: 1. Решающих все плановые задачи и достигающих результатов. 2. Выполняющих добросовестно большую часть обязанностей. 3.Не способных выполнить большую часть обязанностей.

4.Ненужных работников.

Сточки зрения особенностей поведения выделяются следующие типы

подчиненных.

107

Самостоятельные - независимо мыслят и стремятся к поиску новых творческих решений, смело отстаивают свои взгляды и при выполнении распоряжений проявляют инициативу, нередко выходя за предписанные рамки, и, вступая в конфликт; способны решать задачи повышенной сложности и полностью отвечать за порученную работу.

Осторожные - нацелены на запланированный результат и не выходит за пределы заданий, хотя иногда высказывают собственное мнение и отстаивают свою позицию.

Добросовестные - ориентированы на глубокий анализ обстановки, но из-за робости не всегда могут изложить свое понимание ситуации и представление о необходимых действиях; при несогласии не настаивают на своем, а снижают трудовую активность, что нередко порождает у них внутренний конфликт.

Терпеливые безропотно воспринимают любые задания и пунктуально их выполняют; во всем доверяют руководителям, считая, что те все знают лучше.

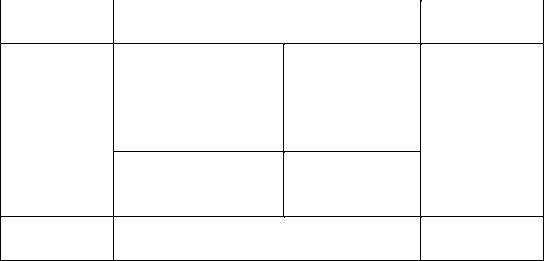

Исходя из таких параметров, как ориентация на работу или на безделье; безопасность или риск, выделяются предприниматели, труженики, авантюристы и безразличные (приведенные в таблице процентные значения определены на основе социологических исследований).

|

Ориентированность на |

|

|

|

работу |

|

|

|

Предприниматели |

Труженики |

|

Ориентиро- |

10% |

35% |

Ориентиро- |

|

|

||

ванность на |

|

|

ванность на |

риск |

Авантюристы |

Безразличные |

безопасность |

|

|

||

|

5% |

50%. |

|

|

Ориентированность на |

|

|

|

безделье |

|

|

Вопросы и задания.

1.Перечислите основные функции руководителя и попробуйте ранжировать их по степени важности, которую они имели 150 лет назад и имеют сейчас.

2.Объясните, почему в период становления и перестройки организации необходимы руководители-предприниматели и руководителилидеры, а в спокойное время - руководители-плановики и руководителиадминистраторы.

3.Назовите наиболее важные задачи руководителей на каждом уровне управления.

108

4. Попробуйте распределить по уровням управления руководящий состав учебного заведения.

6.Сравните пассивных и активных руководителей и методы их работы. Попробуйте «примерить» их черты на известных лиц.

7.Продумайте перечень качеств, необходимых современному руководителю, и предложите его собственную версию.

8.Сформулируйте свое понимание лидерства, его истоков и его роли в организации.

9.Проанализируйте набор лидерских качеств известных исторических

деятелей

10.Выскажите свое мнение по вопросу о том, где вероятнее появление лидера: в маленькой организации, или большой.

11.Объясните, кто такие подчиненные, и какие их разновидности существуют.

12.Перечислите основные обязанности подчиненных и попробуйте их проранжировать.

Тема 5. Мотивация и стимулирование человеческой деятельности.

1.Потребности, интересы, мотивы

2.Мотивационный механизм

3.Экономическое стимулирование работников

4.Неэкономические способы стимулирования

5.Концепции мотивации

1.Потребности, интересы, мотивы

Потребности – это нужда или недостаток в чём-либо необходимом для обеспечения жизнедеятельности человека, социальной группы и общества в целом. Они служат внутренними побудителями активности.

Демокрит рассматривал нужду (потребность) как основную движущую силу, которая сделала ум человека изощренным, позволила приобрести язык, речь, привычку к труду.

По мнению Гераклита, потребности определяются условиями жизни, поэтому свиньи радуются грязи, ослы предпочитают солому, птицы купаются в пыли и золе и пр. Он считал, что умеренность в удовлетворении потребностей способствует развитию и совершенствованию интеллектуальных способностей человека.

Аристотель полагал, что стремления всегда связаны с целью, в которой в форме образа или мнения представлен объект, имеющий для организма полезное или вредное значение.

Кодильяк понимал под потребностью беспокойство, вызванное отсутствием чего-либо.

Одну из первых классификаций потребностей предложил в 1938 г. психолог Г. Муррей, выдвинув идею об их четырех основных типах:

109

1.Первичные (обеспечивают выживаемость человека) и вторичные (способствуют развитию личности).

2.Позитивные и негативные.

3.Явные и неявные.

4.Осознанные и неосознанные. На основе этого он сформулировал 37 видов потребностей и показал, что у всех людей они одни и те же, только специфически выраженные.

Потребности нельзя непосредственно увидеть и измерить. Об их существовании окружающие могут узнать только по поведению людей, причем; зачастую лишь в определенной ситуации.

Нужно иметь в виду, что, хотя в каждый данный момент обычно доминирует одна какая-то потребность, деятельность человека стимулируется не только ею, но и многими другими, которые порой трудно идентифицировать.

Потребности могут быть врожденными и приобретенными в

результате воспитания.

По происхождению потребности бывают естественными (в пище, воде и т.п.), и социальными (в признании, славе), а, исходя из содержания

материальными и нематериальными.

Выделяется три уровня удовлетворения потребностей:

-минимальный обеспечивает выживание;

-нормальный поддерживает у работника способность с должной

отдачей трудиться (отражается в потребительском бюджете); - уровень роскоши, когда удовлетворение потребностей становится

самоцелью или средством демонстрации высокого общественного положения. Потребности в объектах демонстративного потребления, стоимость которых сама становится потребностью, получили название искусственных.

Осознав потребности, человек стремится их удовлетворить, следовательно, у него возникает интерес к тому, что позволит это сделать. Таким образом, причины того или иного типа поведения людей упираются в их интересы.

Однако наличия интересов ещё недостаточно. Для того чтобы потребность заработала, нужны мотивы, то есть, психологические причины (осознанные или неосознанные порывы, стремления), побуждающие людей к действиям, направленным на ее удовлетворение.

Потребность становится мотивом, если ее удовлетворение падает ниже приемлемого уровня, и тогда возможность его повышения значительно увеличивает эффективность труда. В то же время удовлетворенная потребность такую функцию утрачивает.

Мотивы – это то, ради чего осуществляются действия по реализации потребности; образ успешного их завершения.

Речь может идти, например, о желании человека обладать какими-то, или, наоборот, избежать такого обладания; получать удовлетворение от уже

110

имеющегося у него объекта, который он хочет сохранить, или избавления от него.

Именно мотивы, а не потребности отличают людей друг от друга, поскольку одна и та же потребность может быть реализована посредством разных мотивов.

Выделяют следующие основные типы мотивов:

1.Мотив как внутренне осознанные потребности (интересы), побуждающие к действиям (чувство долга), связанным с их удовлетворением.

2.Мотив как неосознанная потребность (желание).

3.Мотив как инструмент удовлетворения потребности. Например, мотивом может стать цель, если приобретает для человека особый смысл (благотворительность).

4.Мотив как намерение, побуждающее поведение.

5.Мотив как комплекс перечисленных факторов.

Соотношение различных мотивов, влияющих на поведение людей, образует его мотивационную структуру. У каждого человека она индивидуальна и обусловливается множеством факторов: полом, возрастом, образованием, воспитанием, уровнем благосостояния, социальным статусом, должностью, личными ценностями, отношением к труду, работоспособностью и пр.

Исследования, например, показали, что при условии обладания достаточными средствами 20% людей не желают работать ни при каких обстоятельствах. Из остальных 36% готовы работать в случае интересной работы; 36% - чтобы избежать скуки и одиночества; 14% - из-за боязни потерять себя; 9% - потому что работа приносит радость.

Лишь 12% людей в качестве основного мотива деятельности имеют исключительно деньги, в то время как до 45% предпочитают им славу; 35% - удовлетворенность содержанием работы, а около 15% - власть.

Классический менеджер стремится, прежде всего, к высокому социальному статусу, продвижению по службе, независимости. В то же время у многих людей велико желание находиться под покровительством, поэтому они не вступают на путь частного предпринимательства, даже если иных способов улучшить дела у них нет.

Мотивационная структура личности достаточно стабильна, но поддается целенаправленному формированию и изменению, например, в процессе воспитания, что приводит и к изменению поведения. Для успешного руководства подчиненными необходимо хотя бы в общих чертах знать основные мотивы их поведения и способы воздействия на них (развитие желательных; ослабление нежелательных), и возможные результаты таких усилий.

2. Мотивационный механизм

Механизм, с помощью которого формируются условия, побуждающие людей к деятельности, называется мотивационным. Он состоит из двух элементов: механизма внешнего целенаправленного стимулирующего воздействия на человека (побуждения и принуждения) и механизма

111

реализации внутренней психологической предрасположенности к той или иной деятельности.

Принципы построения мотивационного механизма:

-увязка со структурой и значимостью целей;

-простота, понятность, справедливость;

-наличие необходимых условий реализации;

-возможность корректировки;

-направленность как на поддержку создания нового, так и на его принятие;

-взаимосвязанность элементов при их обособленности.

Помимо потребностей и мотивов, мотивационный механизм включает:

1)Притязания - желаемый уровень удовлетворения потребностей, детерминирующий поведение. На него влияют ситуация, успехи и неудачи. Если он достигнут, то, скорее всего, потребности не превращаются в мотивы.

2)Ожидания - оценка личностью вероятности наступления события, которая конкретизирует притязания применительно к ситуации; предположение о том, что результат деятельности будет иметь определенные последствия. Ожидания и притязания нужно тщательно учитывать, чтобы они не стали демотивирующим фактором.

3)Установки - психологическая предрасположенность, готовность, человека к тем или иным поступкам в конкретной ситуации. На основе установок люди действуют спокойнее, быстрее, добросовестнее, тратят меньше сил, лучше усваивают задания и знания. Подобрав человека с заданным уровнем внутренних установок, можно добиться желаемого поведения.

4)Оценки – характеристики степени возможного достижения результата или удовлетворения потребностей.

5)Стимулы (stimulus - лат. заостренная палка, которой в древнем Риме погоняли животных) – блага, возможности и пр., находящиеся во вне субъекта, с помощью которых он может удовлетворить свои потребности, если это не требует невозможных действий.

Действие механизма мотивации выглядит примерно следующим образом:

1)Возникновение потребностей.

2)Восприятие импульсов, идущих от них.

3)Анализ ситуации с учетом ожиданий, притязаний, стимулов (последние могут при этом отвергаться, или приниматься).

4)Актуализация (включение) мотивов. Этот процесс может происходить либо автоматически на основе установки, либо путем рациональной оценки (сознательный анализ содержащейся в стимуле информации, соотнесение ее с потребностями личности, ее ценностями, необходимыми затратами, ситуацией, возможностями, перспективами и пр.).

Врезультате происходит отбор и актуализация части мотивов, а остальные консервируются или отторгаются.

112

5)Формирование определенного состояния личности (мотивированности), обусловливающего нужную интенсивность ее действий (степень мотивированности определяется актуальностью той или иной потребности, возможностью ее реализации, эмоциональным сопровождением, силой мотива).

6)Определение и осуществление конкретных действий. Стимулирование - это процесс «применения» стимулов, которые

призваны обеспечивать, либо повиновение человека вообще, либо целенаправленность его поведения. Это достигается путем ограничения, или, наоборот, улучшения возможностей удовлетворения его потребностей.

Люди сознательно оценивают возможные варианты действий и с учетом стимулов стараются выбрать самый короткий путь к желаемому результату, в том числе, жертвуя ради получения благ здоровьем. Поскольку стимулы воздействуют на поведение человека, они являются предметом манипуляции со стороны.

Стимулирование выполняет следующие основные функции:

1.Экономическую – способствует повышению эффективности производства.

2.Нравственную – создает необходимый морально-психологический

климат.

3. Социальную – формирует доходы и расходы работников. Принципами стимулирования являются:

- комплексность, предполагающая оптимальное сочетание всех его

видов;

-индивидуализированный подход;

-понятность;

-ощутимость;

-постоянный поиск новых методов;

-использование наряду со стимулами антистимулов, снижающих заинтересованность в получении результата.

Опыт показывает, что, чем чаще имеет место стимулирование - тем чаще будут повторяться нужные действия, а влияние стимулов тем сильнее, чем короче период времени их действия и чем больше человек нуждается в соответствующих благах.

Стимулирование может быть актуальным (текущим), которое осуществляется с помощью заработной платы, и перспективным (перспектива карьеры, участия в собственности, прибылях). Последнее эффективнее при больших целях, стоящих перед человеком, высокой вероятности их достижения, наличии у него терпения, веры, целеустремленности.

Выделяют два варианта стимулирования – мягкий и жесткий.

Жесткое стимулирование основано на принуждении людей к определенным действиям, и основывается на некоем ценностном минимуме (страхе). Его примером служит сдельная заработная плата, или оплата за конечный результат (его можно не получить); отсутствие социальной защиты (ее

113