Часть 2

.PDFГлава 2. Дистрофии |

113 |

ных (гемобластозах, системных заболеваниях соединительной ткани) конфликтах. Она может развиваться и при массивных кровоизлияниях, геморрагических инфарктах в связи с избыточным поступлением билирубина

вкровь из очага распада эритроцитов, где желчный пигмент выявляют

ввиде кристаллов. С образованием в гематомах билирубина связано изменение их окраски.

Гемолитическая желтуха может быть обусловлена дефектом эритроцитов. Это наследственные ферментопатии (микросфероцитоз, овалоцитоз), гемоглобинопатии или гемоглобинозы (талассемия или гемоглобиноз F; серповидноклеточная анемия или гемоглобиноз S), пароксизмальная ночная гемоглобинурия, так называемые шунтовые желтухи при дефиците вита-

мина В12, некоторых гипопластических анемиях.

Печеночная (паренхиматозная) желтуха возникает при поражении гепатоцитов. В результате нарушены захват ими билирубина, конъюгация его с глюкуроновой кислотой и экскреция. Такую желтуху наблюдают при остром и хроническом гепатите, циррозе печени, медикаментозных ее повреждениях и аутоинтоксикации, при беременности, ведущих к внутрипеченочному холестазу. Особая группа — ферментопатические печеночные желтухи, возникающие при наследственных пигментных гепатозах, при которых нарушена одна из фаз внутрипеченочного обмена билирубина.

Подпеченочная (механическая) желтуха связана с нарушением проходимости желчных протоков, что затрудняет экскрецию желчи и определяет ее регургитацию. Эта желтуха развивается при наличии препятствий оттоку желчи из печени, лежащих внутри или вне желчных протоков, что наблюдают при желчнокаменной болезни, раке желчных путей, головки поджелудочной железы и сосочка двенадцатиперстной кишки, атрезии (гипоплазии) желчных путей, метастазах рака в перипортальные лимфатические узлы и печень. При застое желчи в печени возникают очаги некроза с последующим замещением их соединительной тканью и развитием цирроза (вторичного билиарного цирроза). Застой желчи приводит к расширению желчных протоков и разрыву желчных капилляров. Развивается холемия, которая вызывает не только интенсивную окраску кожи, но и общую интоксикацию, главным образом от действия на организм циркулирующих в крови желчных кислот. В связи с интоксикацией понижается способность крови к свертыванию, появляются множественные кровоизлияния — геморрагический синдром. С аутоинтоксикацией связаны поражение почек, развитие печеночно-почечной недостаточности.

Гематоидин — не содержащий железо пигмент, кристаллы которого имеют вид ярко-оранжевых ромбических пластинок или иголок, реже зерен. Он образуется внутриклеточно при распаде эритроцитов и гемоглобина, но в отличие от гемосидерина в клетках не остается и при их гибели оказывается свободно лежащим среди некротических масс. Химически он идентичен билирубину.

Скопления гематоидина находят в старых гематомах, рубцующихся инфарктах, причем в центральных участках кровоизлияний, вдали от живых тканей.

114 |

Общая патологическая анатомия |

Гематины — окисленная форма гема, они образуются при гидролизе оксигемоглобина, имеют вид темно-коричневых или черных ромбовидных кристаллов или зерен, дают двойное лучепреломление в поляризованном свете (анизотропны), содержат железо в связанном состоянии.

Выявляемые в тканях гематины — гемомеланин (малярийный пигмент), солянокислый гематин (гемин) и формалиновый пигмент. Гистохимические свойства этих пигментов идентичны.

Гемомеланин (малярийный пигмент) образуется из простетической части гемоглобина под влиянием плазмодиев малярии, паразитирующих в эритроцитах. При разрушении эритроцитов малярийный пигмент попадает в кровь. Его фагоцитируют макрофаги селезенки, печени, костного мозга, лимфатических узлов, головного мозга. Развивается гемомеланоз, органы приобретают аспидно-серый цвет. В них, наряду с малярийным пигментом, наблюдают отложение гемосидерина.

Солянокислый гематин (гемин) находят в эрозиях и язвах желудка, где он образуется в результате действия на гемоглобин ферментов желудочного сока и хлористоводородной кислоты. Область дефекта слизистой оболочки желудка приобретает буро-черный цвет.

Формалиновый пигмент в виде темно-коричневых игл или гранул встречается в тканях при фиксации их в кислом формалине. Этот пигмент не образуется, если формалин имеет рН >6,0. Его считают производным гематина.

Порфирины — предшественники простетической части гемоглобина, имеющие, как и гем, то же тетрапиррольное кольцо, но лишенное железа. По химической природе порфирины близки к билирубину, они растворимы в хлороформе, эфире, пиридине. Метод выявления порфиринов основан на способности их растворов флюоресцировать в ультрафиолетовом свете (флюоресцирующие пигменты). В норме порфирины обнаруживают в крови, моче, тканях. Они обладают свойством повышать чувствительность организма, прежде всего кожи, к свету и являются антагонистами меланина.

При нарушении обмена порфирина возникает порфирия — увеличение содержания пигментов в крови (порфиринемия) и моче (порфиринурия), резкое повышение чувствительности к ультрафиолетовым лучам (светобоязнь, эритема, дерматит). Различают приобретенную и врожденную порфирию.

Приобретенная порфирия возникает при отравлении свинцом, сульфазолом, барбитуратами, авитаминозах (пеллагре), пернициозной анемии, некоторых заболеваниях печени. Отмечают нарушения функции нервной системы, повышенную чувствительность к свету, нередко развиваются желтуха, пигментация кожи, в моче обнаруживают большое содержание порфиринов.

Врожденная порфирия — редкое наследственное заболевание. При нарушении синтеза порфирина в эритробластах (недостаточности уропорфириногена III–косинтетазы) развивается эритропоэтическая форма, при нарушении синтеза порфирина в клетках печени (недостаточности уропорфирина III–косинтетазы) — печеночная форма порфирии, при эритропо-

Глава 2. Дистрофии |

115 |

этической форме порфирии появляется гемолитическая анемия, поражаются нервная система и желудочно-кишечный тракт (рвота, диарея). Порфирины накапливаются в селезенке, костях и зубах, которые приобретают коричневый цвет; моча, содержащая большое количество порфиринов, становится желто-красной. При печеночной форме порфирии печень увеличена, серо-коричневого цвета; в гепатоцитах, помимо отложений порфиринов, находят гемосидерин.

Нарушения обмена протеиногенных (тирозиногенных) пигментов

Протеиногенные (тирозиногенные) пигменты — меланин, пигмент гранул энтерохромаффинных клеток и адренохром. Накопление этих пигментов в тканях служит проявлением ряда заболеваний.

Меланин (от греч. melas — черный) — широко распространенный бурочерный пигмент, с которым у человека связана окраска кожи, волос, глаз. Он дает положительную аргентаффинную реакцию, т.е. обладает способностью восстанавливать аммиачный раствор нитрата серебра до металлического серебра. Эти реакции позволяют гистохимически отличить его в тканях от других пигментов.

Синтез меланина происходит из тирозина в клетках меланинобразующей ткани — меланобластах, имеющих нейроэктодермальное происхождение. Созревая, меланобласты трансформируются в меланоциты. Под действием тирозиназы в меланосомах меланобластов и меланоцитов (рис. 2-20) из тирозина образуется диоксифенилаланин, или промеланин, который полимеризуется в меланин. Клетки, фагоцитирующие меланин, — меланофаги. Меланоциты и меланофаги содержатся в эпидермисе, дерме, радужной и сетчатой оболочках глаз, в мягкой мозговой оболочке. Содержание меланина в коже, сетчатке и радужке зависит от индивидуальных и расовых особенностей и подвергается колебаниям в разные периоды жизни. Меланогенез регулируется нервной системой и эндокринными железами. Стимулируют синтез меланина меланостимулирующий гормон гипофиза, адренокортикотропный гормон, половые гормоны, медиаторы симпатической нервной системы, тормозят — мелатонин и медиаторы парасимпатической нервной системы. Образование меланина стимулируется ультрафиолетовыми лучами, что объясняет возникновение загара как адаптивной защитной биологической реакции.

Нарушения обмена меланина выражаются усиленным его образованием или исчезновением. Эти нарушения имеют распространенный или местный характер и могут быть приобретенными или врожденными.

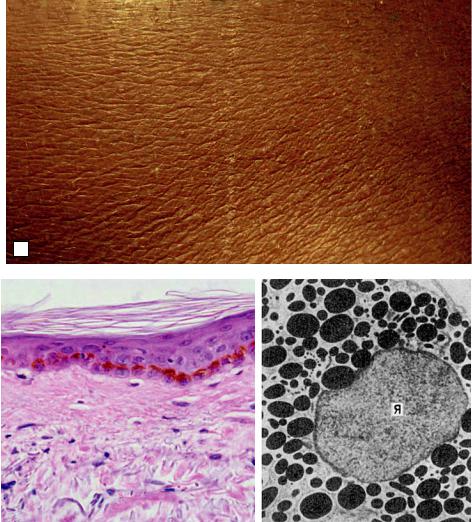

Распространенный приобретенный гипермеланоз (меланодермия) особенно часто и резко выражен при аддисоновой болезни (см. рис. 2-20), обусловленной поражением надпочечников, чаще туберкулезной или опухолевой природы. Гиперпигментация кожи при этой болезни объясняется усилением продукции адренокортикотропного гормона в ответ на уменьшение адреналина в крови. Адренокортикотропный гормон стимулирует синтез меланина, в меланоцитах увеличивается количество меланосом. Меланодермия встречается и при эндокринных расстройствах (гипогонадизме, гипопиту-

116 |

Общая патологическая анатомия |

а

б |

|

в |

Рис. 2-20. Кожа при аддисоновой болезни: а — общий вид кожи; б — в базальном слое эпидермиса видны скопления меланоцитов, в дерме много меланофагов; в — меланоцит кожи. В цитоплазме много меланосом. Я — ядро. Электронограмма, ×10 000

итаризме), авитаминозах (пеллагре, цинге), кахексии, интоксикации углеводородами.

Распространенный врожденный гипермеланоз (пигментная ксеродерма) связан с повышенной чувствительностью кожи к ультрафиолетовым лучам и выражается в пятнистой пигментации кожи с явлениями гиперкератоза и отека.

Местный приобретенный меланоз — меланоз толстой кишки, который встречается у людей, страдающих хроническим запором, гиперпигментиро-

Глава 2. Дистрофии |

117 |

ванные участки кожи (черный акантоз) — при аденомах гипофиза, гипертиреоидизме, сахарном диабете. Очаговое усиленное образование меланина наблюдают в пигментных пятнах (веснушках, лентиго) и пигментных невусах. Из пигментных невусов могут возникать злокачественные опухоли — меланомы.

Распространенный гипомеланоз, или альбинизм (от лат. albus — белый), связан с наследственной недостаточностью тирозиназы. Альбинизм проявляется отсутствием меланина в волосяных луковицах, эпидермисе и дерме, в сетчатке и радужке.

Очаговый гипомеланоз (лейкодерма, или витилиго) возникает при нарушении нейроэндокринной регуляции меланогенеза (лепре, гиперпаратиреоидизме, сахарном диабете), образовании антител к меланину (зобе Хасимото), воспалительных и некротических поражениях кожи (сифилисе).

Пигмент гранул энтерохромаффинных клеток, разбросанных в различных отделах желудочно-кишечного тракта, — производное триптофана, может быть выявлен рядом гистохимических реакций — аргентаффинной, хромаффинной реакциями Фалька. Образование пигмента связано с синтезом серотонина и мелатонина.

Накопление гранул, содержащих пигмент энтерохромаффинных клеток, постоянно обнаруживают в опухолях из этих клеток, называемых карциноидами.

Адренохром — продукт окисления адреналина, встречается в виде гранул в клетках мозгового вещества надпочечников. Дает характерную хромаффинную реакцию, в основе которой лежит способность окрашиваться хромовой кислотой в темно-коричневый цвет и восстанавливать бихромат. Природа пигмента изучена мало.

Патология нарушений обмена адренохрома изучена недостаточно.

Нарушения обмена липидогенных пигментов (липопигментов)

В эту группу входят жиробелковые пигменты — липофусцин, пигмент недостаточности витамина Е, цероид и липохромы. Липофусцин, пигмент недостаточности витамина Е и цероид имеют одинаковые физические и химические (гистохимические) свойства, что дает право считать их разновидностями одного пигмента — липофусцина. Однако липофусцин — липопигмент лишь паренхиматозных и нервных клеток. Цероид — липопигмент мезенхимальных клеток, главным образом макрофагов.

Патология обмена липопигментов разнообразна.

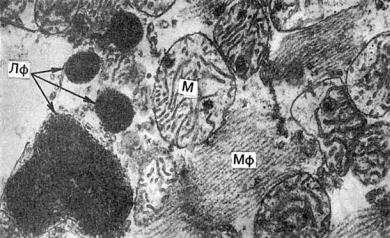

Липофусцин — гликолипопротеид, имеет вид зерен золотистого или коричневого цвета. Электронно-микроскопически его выявляют в виде электронно-плотных гранул (рис. 2-21), окруженных трехконтурной мембраной, которая содержит миелиноподобные структуры.

Липофусцин образуется путем аутофагии, проходя несколько стадий. Первичные гранулы появляются перинуклеарно в зоне наиболее активно протекающих обменных процессов. Они содержат ферменты митохондрий и рибосом (металлофлавопротеиды, цитохромы), связанные с липопротеидами их мембран. Первичные гранулы поступают в пластинчатый

118 |

Общая патологическая анатомия |

Рис. 2-21. Липофусцин (Лф) в мышечной клетке сердца, тесно связанный с митохондриями (М). Мф — миофибриллы. Электронограмма, ×21 000

комплекс, где происходит синтез гранул незрелого липофусцина, который суданофилен, Шик-положителен, содержит железо, иногда медь, обладает светло-желтой аутофлюоресценцией в ультрафиолетовом свете. Гранулы незрелого пигмента перемещаются в периферическую зону клетки и абсорбируются там лизосомами — появляется зрелый липофусцин, обладающий высокой активностью лизосомных ферментов. Гранулы его становятся коричневыми, они стойко суданофильны, Шик-положительны, железо в них не выявляют, аутофлюоресценция становится красно-коричневой. Накапливающийся в лизосомах липофусцин превращается в остаточные тельца — телолизосомы.

В условиях патологии содержание липофусцина в клетках увеличено — липофусциноз, который бывает вторичным и первичным (наследственным).

Вторичный липофусциноз развивается в старости, при истощающих заболеваниях, ведущих к кахексии (бурой атрофии миокарда, печени), при повышении функциональной нагрузки (липофусцинозе миокарда — при пороке сердца, печени — при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки), при злоупотреблении некоторыми лекарственными средствами (анальгетиками), при недостаточности витамина Е (пигменте недостаточности витамина Е).

Первичный (наследственный) липофусциноз — избирательное накопление пигмента в клетках определенного органа или системы. Он проявляется наследственным гепатозом, или доброкачественной гипербилирубинемией (синдромами Дабина–Джонсона, Жильбера, Кригера–Найяра), с избирательным липофусцинозом гепатоцитов, нейрональным липофусцинозом (синдромами Бильшовского–Янского, Шпильмейера–Шегрена, Кафа), если

Глава 2. Дистрофии |

119 |

пигмент накапливается в нервных клетках, что сопровождается снижением интеллекта, судорогами, нарушением зрения.

Цероид образуется в макрофагах путем гетерофагии при резорбции липидов или липидсодержащего материала; основа цероида — липиды, к которым вторично присоединяются белки. К образованию гетерофагических вакуолей (липофагосом) приводит эндоцитоз. Липофагосомы трансформируются во вторичные лизосомы — липофаголизосомы. Липиды не перевариваются лизосомальными ферментами и остаются в лизосомах, появляются остаточные тельца, т.е. телолизосомы.

Вусловиях патологии образование цероида чаще всего отмечают при некрозе тканей, особенно при усилении окисления липидов кровоизлиянием, или при наличии липидов в таком количестве, что их аутоокисление начинается раньше, чем переваривание. Раньше цероид называли гемофусцином, что принципиально ошибочно.

Липохромы — липиды, в которых присутствуют каротиноиды, — источники образования витамина А. Липохромы придают желтую окраску жировой клетчатке, коре надпочечников, сыворотке крови, желтому телу яичников. Выявление их основано на обнаружении каротиноидов (цветные реакции с кислотами, зеленая флюоресценция в ультрафиолетовом свете).

Вусловиях патологии наблюдают избыточное накопление липохромов. Например, при сахарном диабете пигмент накапливается не только

вжировой клетчатке, но и в коже, костях, что связано с резким нарушением липидно-витаминного обмена. При резком и быстром снижении массы тела происходит конденсация липохромов в жировой клетчатке, которая становится охряно-желтой.

Нарушения обмена нуклеопротеидов

Нуклеопротеиды построены из белка и нуклеиновых кислот — ДНК и РНК. ДНК выявляют методом Фельгена, РНК — методом Браше. Эндогенная продукция и поступление нуклеопротеидов с пищей (пуриновый обмен) уравновешиваются их распадом и выведением в основном почками конечных продуктов нуклеинового обмена — мочевой кислоты и ее солей.

При нарушениях обмена нуклеопротеидов и избыточном образовании мочевой кислоты ее соли выпадают в тканях при подагре, мочекаменной болезни и мочекислом инфаркте.

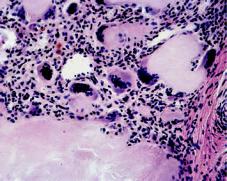

Подагра (от греч. podos — нога и agra — охота) — периодическое выпадение в суставах мочекислого натрия, которое сопровождается болевым приступом. У больных обнаруживают повышенное содержание солей мочевой кислоты в крови (гиперурикемию) и моче (гиперурикурию). Соли обычно откладываются в синовии и хрящах мелких суставов ног и рук, голеностопных и коленных суставов, в сухожилиях и суставных сумках, в хряще ушных раковин. Ткани, в которых выпадают соли в виде кристаллов или аморфных масс, некротизируются. Вокруг отложений солей, как и очагов некроза, развивается воспалительная гранулематозная реак-

120 |

Общая патологическая анатомия |

||

|

ция со скоплением гигантских кле- |

||

|

ток (рис. 2-22). По мере увеличе- |

||

|

ния отложения солей и разраста- |

||

|

ния вокруг |

них |

соединительной |

|

ткани образуются |

подагрические |

|

|

шишки, суставы |

деформируют- |

|

|

ся. Изменения почек при подагре |

||

|

заключается в скоплениях моче- |

||

|

вой кислоты и солей мочекислого |

||

|

натрия в канальцах и собиратель- |

||

|

ных трубочках с обтурацией их |

||

|

просветов, |

развитие вторичных |

|

|

воспалительных и атрофических изме- |

||

Рис. 2-22. Подагра. Отложения солей |

нений (подагрические почки). |

||

мочевой кислоты с выраженной воспа- |

Часто развитие подагры обуслов- |

||

лительной гигантоклеточной реакцией |

лено врожденными нарушениями |

||

вокруг них |

обмена веществ (первичная пода- |

||

|

гра), об этом свидетельствует семей- |

||

|

ный ее характер. При этом велика |

||

роль особенностей питания, избыточного употребления животного белка. Реже подагра является осложнением других заболеваний, нефроцирроза, болезней крови (вторичная подагра).

Мочекаменная болезнь, как и подагра, связана прежде всего с нарушением пуринового обмена — проявлением мочекислого диатеза. При этом в почках и мочевыводящих путях образуются преимущественно или исключительно ураты.

Мочекислый инфаркт встречается у новорожденных, проживших не менее 2 сут; он проявляется выпадением в канальцах и собирательных трубочках почек аморфных масс мочекислых натрия и аммония. Отложения солей мочевой кислоты выглядят на разрезе почки в виде желто-красных полос, сходящихся у сосочков мозгового слоя почки. Возникновение мочекислого инфаркта связано с интенсивным обменом в первые дни жизни новорожденного и отражает адаптацию почек к новым условиям существования.

Нарушения минерального обмена (минеральные дистрофии)

Минералы участвуют в построении элементов клеток и тканей, входят

всостав ферментов, гормонов, витаминов, пигментов, белковых комплексов. Они являются биокатализаторами, участвуют во многих обменных процессах, играют важную роль в поддержании кислотно-основного состояния и в значительной мере определяют нормальную жизнедеятельность организма.

Минеральные вещества в тканях выявляют методом микросжигания

всочетании с гистоспектрографией. При радиоавтографии изучают локализацию в тканях элементов, вводимых в организм в форме изотопов. Кроме

Глава 2. Дистрофии |

121 |

того, для выявления ряда элементов, высвобождаемых из связей с белками

ивыпадающих в тканях, используют обычные гистохимические методы. Наибольшее практическое значение имеют нарушения обмена кальция,

меди, калия и железа.

Нарушения обмена кальция

Кальций связан с процессами проницаемости клеточных мембран, возбудимости нервно-мышечных приборов, свертывания крови, регуляции кислотно-основного состояния, формирования скелета.

Кальций абсорбируется в виде фосфатов в верхнем отрезке тонкой кишки, кислая среда которой обеспечивает его всасывание. Большое значение для абсорбции кальция в кишечнике имеет витамин D, который катализирует образование растворимых фосфорных солей кальция. В утилизации кальция (кровь, ткани) большое значение имеют белковые коллоиды и рН крови.

Ввысвобожденной концентрации (0,25–0,3 ммоль/л) кальций удерживается в крови и тканевой жидкости. Основная масса кальция находится в костях (депо кальция), где соли кальция связаны с органической основой костной ткани. В компактном веществе костей кальций относительно стабилен, а в губчатом веществе эпифизов и метафизов — лабильный. Растворение кости и вымывание кальция проявляются в одних случаях лакунарным рассасыванием, в других — пазушным рассасыванием или гладкой резорбцией. Лакунарное рассасывание кости осуществляют клетки — остеокласты; при пазушном рассасывании, как и при гладкой резорбции, происходит растворение кости без участия клеток, образуется «жидкая кость». В тканях кальций выявляют методом серебрения Косса. Поступление кальция с пищей и из депо уравновешивается экскрецией его толстой кишкой, почками, печенью (с желчью) и некоторыми железами.

Обмен кальция регулируется нейрогуморальным путем. Наибольшее значение имеют околощитовидные железы (паратгормон) и щитовидная железа (кальцитонин). При гипофункции околощитовидных желез (паратгормон стимулирует вымывание кальция из костей), как и при гиперпродукции кальцитонина (кальцитонин способствует переходу кальция из крови в костную ткань), содержание кальция в крови снижено. Гиперфункция околощитовидных желез, как и недостаточная продукция кальцитонина, наоборот, сопровождается вымыванием кальция из костей и гиперкальциемией.

Нарушения обмена кальция: кальциноз, известковая дистрофия, или обызвествление. В основе лежат выпадение солей кальция из растворенного состояния и отложение их в клетках или межклеточном веществе. Матрицей обызвествления могут быть митохондрии и лизосомы клеток, гликозаминогликаны основного вещества, коллагеновые или эластические волокна.

Всвязи с этим различают внутри- и внеклеточное обызвествление. Кальциноз может быть системным (распространенным) или местным.

Механизм развития. В зависимости от преобладания общих или местных факторов в развитии кальциноза различают три формы обызвествления: метастатическое, дистрофическое и метаболическое.

122 |

Общая патологическая анатомия |

Метастатическое обызвествление (известковые метастазы) имеет распространенный характер. Основная его причина — гиперкальциемия, связанная с усиленным выходом солей кальция из депо, пониженным их выведением из организма, нарушением эндокринной регуляции обмена кальция (гиперпродукцией паратгормона, недостатком кальцитонина). Образование известковых метастазов отмечают при разрушении костей (множественных переломах, миеломной болезни, метастазах опухоли), остеомаляции и гиперпаратиреоидной остеодистрофии, поражениях толстой кишки (отравлении сулемой, хронической дизентерии) и почек (поликистозе, хроническом нефрите), избыточном введении в организм витамина D.

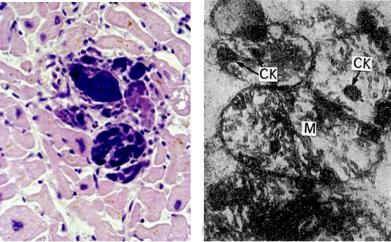

Соли кальция при метастическом обызвествлении выпадают в разных органах и тканях, но наиболее часто — в легких, слизистой оболочке желудка, почках, миокарде и стенке артерий. Это объясняется выделением кислых продуктов этими органами; их ткани вследствие большей щелочности менее способны удерживать соли кальция в растворе, чем ткани других органов. В миокарде и стенке артерий известь откладывается в связи с омыванием ткани артериальной кровью и относительной их бедностью углекислотой.

Внешний вид органов и тканей меняется мало, иногда на поверхности разреза видны плотные беловатые частицы. При известковых метастазах соли кальция инкрустируют клетки паренхимы, волокна и основное вещество соединительной ткани. В миокарде (рис. 2-23) и почках первичные отложения извести находят в митохондриях и фаголизосомах, обладающих высокой активностью фосфатаз (образование фосфата кальция). В стенке артерий и в соединительной ткани известь первично выпадает по ходу мембран и волокнистых структур. Вокруг отложений извести отмечают вос-

а |

|

б |

Рис. 2-23. Известковые метастазы в миокарде: а — обызвествленные мышечные волокна (черного цвета; микроскопическая картина); б — соли кальция (СК) фиксированы на кристах митохондрий (М). Электронограмма, ×40 000