4 и 5 зачет ответы / 5 зачет / 22 Некроз, гангрены трофические язвы, пролежни

.docx22. Некроз, гангрены трофические язвы, пролежни.

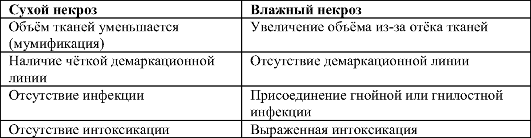

• Сухой (коагуляционный) некроз характеризуется постепенным подсыханием погибших тканей с уменьшением их объёма (мумификация) и образованием чёткой демаркационной линии, разделяющей погибшие ткани от нормальных, жизнеспособных. При этом инфекция не присоединяется, воспалительная реакция практически отсутствует. Общая реакция организма не выражена, признаков интоксикации нет.

• Влажный (колликвационный) некроз характеризуется развитием отёка, воспалением, увеличением органа в объёме, при этом вокруг очагов некротизированных тканей выражена гиперемия, имеются пузыри с прозрачной или геморрагической жидкостью, истечение мутного экссудата из дефектов кожи. Чёткой границы поражённых и интактных тканей нет: воспаление и отёк распространяются за пределы некротизированных тканей на значительное расстояние. Характерно присоединение гнойной инфекции. При влажном некрозе развивается тяжёлая интоксикация (высокая лихорадка, озноб, тахикардия, одышка, головные боли, слабость, обильный пот, изменения в анализах крови воспалительного и токсического характера), которая при прогрессировании процесса может привести к нарушению функции органов и гибели пациента.

|

|

Сухой некроз формируется при нарушении кровоснабжения небольшого, ограниченного участка тканей, возникающем не сразу, а постепенно. Чаще сухой некроз развивается у больных с пониженным питанием, когда практически отсутствует богатая водой жировая клетчатка. Для возникновения сухого некроза нужно, чтобы в данной зоне отсутствовали патогенные микроорганизмы, чтобы у пациента не было сопутствующих заболеваний, значительно ухудшающих иммунные реакции и репаративные процессы.

Развитию влажного способствуют:

• острое начало процесса (повреждение магистрального сосуда, тромбоз, эмболия);

• ишемия большого объёма тканей (например, тромбоз бедренной артерии);

• выраженность в поражённом участке тканей, богатых жидкостью (жировая клетчатка, мышцы);

• присоединение инфекции;

• сопутствующие заболевания (иммунодефицитные состояния, сахарный диабет, очаги инфекции в организме, недостаточность системы кровообращения).

Гангрена - определённый вид некроза, отличающийся характерным внешним видом и обширностью поражения, в патогенезе которого существенное значение имеет сосудистый фактор.

Характерный внешний вид тканей - их чёрный или серо-зелёный цвет. Такое изменение окраски связано с разложением гемоглобина при контакте с воздухом. Поэтому гангрена может развиться только в органах, имеющих сообщение с внешней средой, воздухом (конечности, кишечник, червеобразный отросток, лёгкие, жёлчный пузырь, молочная железа). По этой причине не бывает гангрены мозга, печени, поджелудочной железы. Очаги некроза в этих органах внешне выглядят совсем иначе.

Поражение целого органа или большей его части. Возможно развитие гангрены пальца, стопы, конечности, жёлчного пузыря, лёгкого и пр. В то же время не может быть гангрены ограниченной части тела, тыльной поверхности пальца и т.д.

В патогенезе некроза основное значение имеет сосудистый фактор. Его влияние может сказаться как в начале развития некроза (ишемическая гангрена), так и на более позднем этапе (нарушение кровоснабжения и микроциркуляции при гнойном воспалении). Как и все виды некроза, гангрена может быть сухой и влажной.

Трофическая язва - поверхностный дефект покровных тканей с возможным поражением глубже расположенных тканей, не имеющий тенденций к заживлению.

Трофические язвы обычно образуются при хронических расстройствах кровообращения и иннервации. По этиологии выделяют атеросклеротические, венозные и нейротрофические язвы. Трофическая язва всегда находится в центре трофических расстройств, покрыта вялыми грануляциями, на поверхности которых находится фибрин, некротические ткани и патогенная микрофлора.

Пролежни - асептический некроз кожи и расположенных глубже тканей вследствие нарушения микроциркуляции из-за их длительного сдавливания.

После операции пролежни обычно образуются у тяжёлых пожилых больных, долго находящихся в вынужденном положении (лёжа на спине).

Наиболее часто пролежни возникают на крестце, в области лопаток, на затылке, задней поверхности локтевого сустава, пятках. Именно в этих областях довольно близко расположена костная ткань и возникает выраженное сдавление кожи и подкожной клетчатки.

Профилактика

• ранняя активизация (по возможности ставить, сажать пациентов или хотя бы поворачивать с боку на бок);

• чистое сухое бельё;

• резиновые круги (подкладывают в области наиболее частых локализаций пролежней для изменения характера давления на ткани);

• противопролежневый матрац (матрац с постоянно изменяющимся давлением в отдельных секциях);

• массаж,обработка кожи антисептиками.

Стадии развития

• Стадия ишемии: ткани становятся бледными, нарушается чувствительность.

• Стадия поверхностного некроза: появляются припухлость, гиперемия, в центре образуются участки некроза чёрного или коричневого цвета.

|

|

• Стадия гнойного расплавления: присоединяется инфекция, прогрессируют воспалительные изменения, появляется гнойное отделяемое, процесс распространяется вглубь, вплоть до поражения мышц и костей.

Лечение.

Местная обработка пролежней зависит от стадии процесса.

• Стадия ишемии - кожу обрабатывают камфорным спиртом, вызывающим расширение сосудов и улучшение кровотока в коже.

• Стадия поверхностного некроза - область поражения обрабатывают 5% раствором перманганата калия или 1% спиртовым раствором бриллиантового зелёного. Указанные вещества оказывают дубящий эффект, создают струп, препятствующий присоединению инфекции.

• Стадия гнойного расплавления - лечение осуществляют по принципу лечения гнойной раны. Следует отметить, что значительно легче пролежни предупредить, чем лечить.