- •Содержание Стр.

- •Введение

- •Техника безопасности Общие положения

- •Перед работой

- •Во время работы

- •После работы

- •Методические рекомендации к выполнению физического практикума

- •Содержание конспекта отчета по лабораторной работе

- •Вывод по лабораторной работе

- •Построение графиков

- •Оформление титульного листа

- •Расчет случайной ошибки

- •Лабораторная работа № 1 - 0

- •1.1. Случайные погрешности прямых измерений

- •В теории погрешностей в качестве единицы ширины доверительного интервала выбрана так называемая средняя квадратичная погрешность результата измерений:

- •1.2. Обработка результатов прямых измерений

- •1.3. Погрешность косвенных измерений

- •1.4. Обработка результатов косвенных измерений

- •1.5. Точность расчетов

- •1.6. Погрешности приборов

- •1.6. Некоторые измерительные инструменты и приборы Штангенциркуль

- •Пример:

- •Микрометр

- •Технические весы

- •При взвешивании необходимо выполнять следующие основные правила:

- •Порядок выполнения работы:

- •Контрольные вопросы:

- •Лабораторная работа № 1-1 Определение ускорения свободного падения

- •Краткая теория

- •Порядок выполнения работы, обработка результатов измерений:

- •Контрольные вопросы:

- •Краткая теория

- •Определение коэффициента вязкости жидкости по методу Стокса:

- •Описание установки

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов измерений

- •Контрольные вопросы

- •Краткая теория

- •Описание установки, метод определения

- •Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа № 1-4 Определение момента инерции тел методом крутильных колебаний

- •Краткая теория

- •Указания по технике безопасности

- •Задание 1 Определение момента инерции тел правильной геометрической формы Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 1-5 Определение влажности воздуха с помощью психрометра Августа

- •Устройство психрометра и методика работы с ним

- •Порядок выполнения работы:

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 1-6 Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом отрыва пластины

- •Краткая теория

- •Описание установки и методика измерений

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы:

- •Краткая теория

- •Описание установки и методика измерений

- •Порядок выполнения работы:

- •Контрольные вопросы:

- •Лабораторная работа № 1 – 8 Изучение закона сохранения энергии на примере маятника Максвелла

- •Краткая теория

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы:

- •Приложения

Контрольные вопросы:

Чем обусловлены случайные и систематические ошибки.

Как производится вычисление погрешностей при прямых и косвенных измерениях.

Что называется плотностью вещества.

В каких приборах используется линейный нониус.

Как производятся измерения штангенциркулем, микрометром и на технических весах.

Лабораторная работа № 1-1 Определение ускорения свободного падения

Цель работы: исследование колебательного движения математического маятника, расчет ускорения свободного падения.

Оборудование:

Математический маятник переменной длины;

Секундомер;

Линейка (или мерная лента).

Краткая теория

Математическим

маятником

называется система, состоящая из

невесомой нерастяжимой нити длиной l,

на которой подвешена материальная точка

массы

![]() .

.

Если

маятник отклонить от положения равновесия

на некоторый угол

![]() (см. рис. 1) и предоставить ему свободно

двигаться, то под действием двух сил

(силы тяжести

(см. рис. 1) и предоставить ему свободно

двигаться, то под действием двух сил

(силы тяжести![]() и силы натяжения нити

и силы натяжения нити![]() )

маятник будет колебаться около положения

равновесия (силой сопротивления со

стороны воздуха будем пренебрегать).

)

маятник будет колебаться около положения

равновесия (силой сопротивления со

стороны воздуха будем пренебрегать).

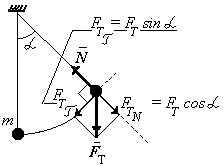

Рис. 1.

Математический маятник

Разложим силу тяжести на две составляющие по двум взаимно перпендикулярным направлениям:

вдоль нити:

|

|

(1) |

перпендикулярно к ней (по касательной к траектории, т.е. к окружности):

|

|

(2) |

Тангенциальная

составляющая силы тяжести

![]() определяет тангенциальную составляющую

ускорения

определяет тангенциальную составляющую

ускорения

![]() :

:

![]()

|

|

(3) |

|

|

(4) |

Знак

"–" свидетельствует о том, что

направления тангенциальной составляющей

ускорения противоположно по знаку

угловому смещению маятника

![]() из положения равновесия.

из положения равновесия.

Смещение

маятника из положения равновесия можно

характеризовать как величиной угла

отклонения от положения равновесия

![]() ,

так и длиной дугиS

(траектория

движения материальной точки является

дугой окружности радиуса

,

так и длиной дугиS

(траектория

движения материальной точки является

дугой окружности радиуса

![]() ).

Если угол

).

Если угол

![]() выражен в радианах,

то

выражен в радианах,

то

|

S

|

(5) |

и, следовательно

|

|

(6) |

для малых углов, выраженных в радианах

|

|

(7) |

и из (6) – (7) следует:

|

|

(8) |

Ускорение

является второй производной от смещения,

т.е.

![]() ,

поэтому:

,

поэтому:

|

|

(9) |

Введем обозначение:

|

|

(10) |

Подставляя (10) в (9) , получим уравнение движения математического маятника, являющееся однородным дифференциальным уравнением второго порядка:

|

|

(11) |

Решение этого уравнения может быть представлено в виде:

|

|

(12) |

или

|

|

(13) |

(в этом можно убедиться, непосредственно подставляя (12) в (11)).

Таким образом, колебание маятника является гармоническим (т.е. смещение маятника от положения равновесия меняется с течением времени по закону синуса или косинуса). В формулах (12), (13):

А – амплитуда колебания (модуль наибольшего отклонения колеблющейся величины от равновесного значения S =0);

T – период колебания (время, за которое совершается одно полное колебание);

= 1/ T – частота колебаний (число колебаний в единицу времени);

= 2 Т – циклическая (угловая, круговая) частота (число колебаний за 2 секунд) ;

= t + 0 – фаза колебания (выражение, стоящее под знаком синуса или косинуса). Фаза однозначно определяет при заданной амплитуде в любой момент времени значение колеблющейся величины.

0 – начальная фаза колебания (при t = 0). Слово "фаза" – греческого происхождения, означает ступень, стадию развития какого–либо явления: по значению фазы можно определить, какая часть периода прошла от момента начала колебания: = 2t / T (при 0 = 0). Откуда t = T/(2) .

Таким

образом,

период колебаний маятника T =

![]() ; где, согласно (10),

; где, согласно (10),![]() .

Или

.

Или

|

T

= 2 |

(14) |

где l – длина математического маятника, g – ускорение свободного падения.

Таким образом, при малых начальных отклонениях от положения равновесия период колебаний математического маятника определяется только его длиной и ускорением свободного падения и не зависит от его массы, а также от начального отклонения от положения равновесия.

С

другой стороны , T

=

![]() , где t

– время

N

полных

колебаний. Эти соотношения могут быть

использованы для расчета ускорения

свободного падения:

, где t

– время

N

полных

колебаний. Эти соотношения могут быть

использованы для расчета ускорения

свободного падения:

|

|

(15) |

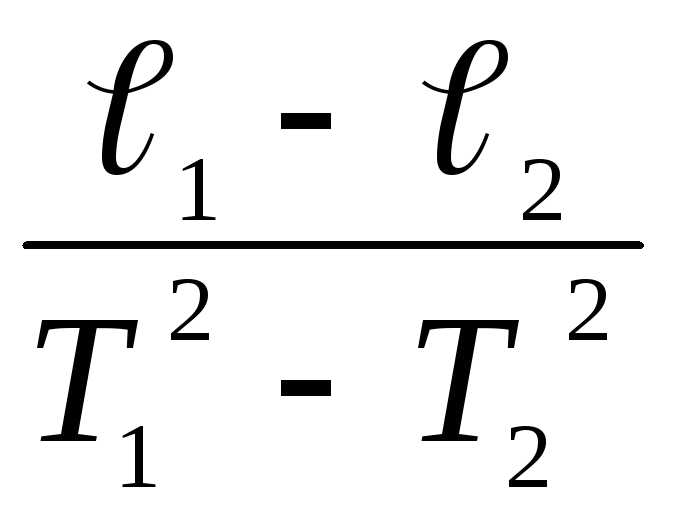

Если

измерение длины маятника затруднено,

это осложнение легко обойти, измерив

периоды колебаний Т1

и Т2

и разность

длин маятников (![]() –

–

![]() )

в этих экспериментах:

)

в этих экспериментах:

|

T1

= 2 |

(16) |

Отсюда

|

g

= 4

|

(17) |