- •Содержание

- •Основные понятия и определения [1, с.8-12]

- •Основы теории теплообмена [1, с.57-68]

- •Основные понятия и определения [1, с.54-57]

- •Закон Ньютона-Рихмана [1, с.61-62]

- •Сложный теплообмен [1, с.68-69]

- •Теплопередача [1, с.69-72]

- •Лекция 2 Микроклимат помещений. Условия комфортности. Теплостойкость и теплозащитные свойства ограждающих конструкций

- •Тепловой баланс помещений. Расчёт баланса тепла помещений и определение тепловой мощности системы отопления

- •Теплообменные аппараты. Классификация, методы расчёта их размеров. Отопительные приборы, их характеристики, размещение в помещениях Теплообменные аппараты [1, с.72-73]

- •Расчёт теплообменных аппаратов [1, с.73-76]

- •Отопительные приборы [1, с.174-188]

- •Размещение и установка отопительных приборов в помещении [1, с.188-193]

- •Лекция 6

- •Системы отопления. Общие сведения [1, с.121-123]

- •Классификация систем отопления [1, с.123-128]

- •Системы водяного отопления. Устройство, принцип действия [1, с.129-135, 146-151]

- •Теплопроводы систем отопления [1, с.136-145]

- •Лекция 7

- •Общие положения [1, с.151-159]

- •Методика гидравлического расчёта [1, с.159-171]

- •Лекция 8

- •Общие сведения о вентиляции [1, с.159-171]

- •Классификация систем вентиляции [1, с.159-171]

- •Естественная вентиляция [1, с.247-254]

- •Расчёт каналов естественной вытяжной вентиляции [1, с.159-171]

- •Общие сведения о кондиционировании воздуха [1, с.159-171]

- •Лекция 9

- •Общие сведения о теплоснабжении

- •Классификация систем теплоснабжения

- •Общие сведения о котельных

- •Тепловые сети. Способы прокладки теплопроводов

- •Теплоснабжение строительства

- •Газоснабжение

- •Газовые распределительные сети. Устройство и оборудование

- •Устройство внутренних газопроводов

- •Использование газа на строящихся объектах

- •Техника безопасности при строительстве и эксплуатации систем газоснабжения. Правила их испытания и приёмки

- •Литература

Размещение и установка отопительных приборов в помещении [1, с.188-193]

Отопительные приборы системы центрального отопления размещают у наружных стен (рис. 5.6), преимущественно под окнами, так как в результате уменьшаются холодные токи воздуха вблизи окон. С целью минимального выступа приборов в помещение в стене часто делают ниши глубиной до 130 мм. При такой глубине коэффициент теплопередачи прибора принимают такой же, как и для прибора, установленного без ниши.

Тип отопительного прибора выбирают в соответствии с характером и назначением данного здания и помещения. При повышенных санитарно-гигиенических требованиях рекомендуются приборы с гладкой поверхностью, лучше всего панельные, совмещённые со строительными конструкциями; при нормальных санитарно-гигиенических требованиях можно применять приборы с гладкой и с ребристой поверхностью, причём следует выбирать не более одного-двух типов приборов для всего здания; при пониженных санитарно-гигиенических требованиях в помещениях, предназначенных для кратковременного пребывания людей, используются приборы любого вида, предпочтение следует отдавать приборам с высокими технико-экономическими показателями.

Рекомендации по выбору отопительных приборов и предельная температура на их поверхности приведены в приложении 10 [4].

Лекция 6

Системы отопления. Классификация и характеристики различных систем отопления. Теплопроводы систем отопления, их размещение

Системы отопления. Общие сведения [1, с.121-123]

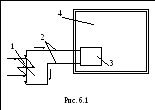

Система отопления (СО) представляет собой комплекс элементов, предназначенных для получения, переноса и передачи необходимого количества теплоты в обогреваемые помещения. Каждая СО включает в себя три основных элемента (рис. 6.1): теплогенератор 1, служащий для получения теплоты и передачи её теплоносителю; система теплопроводов 2 для транспортировки по ним теплоносителя от теплогенератора к отопительным приборам; отопительные приборы 3, передающие теплоту от теплоносителя воздуху и ограждениям помещения 4.

В качестве теплогенератора для СО может служить отопительный котельный агрегат, в котором сжигается топливо, а выделяющаяся теплота передаётся теплоносителю, или любой другой теплообменный аппарат, использующий иной, чем в СО теплоноситель.

Требования к СО:

- санитарно-гигиенические – обеспечение требуемых соответствующими нормами температур воздуха в помещении и поверхностей наружных ограждений;

- экономические – обеспечение минимума приведенных затрат по сооружению и эксплуатации, минимальный расход металла;

- строительные – обеспечение соответствия архитектурно-планировочным и инструктивным решениям здания;

- монтажные – обеспечение монтажа индустриальными методами с максимальным использованием унифицированных узлов заводского изготовления при минимальном количестве типоразмеров;

- эксплуатационные – простота и удобство обслуживания, управления и ремонта, надёжность, безопасность и бесшумность действия;

- эстетические – хорошая сочетаемость с внутренней архитектурной отделкой помещения, минимальная площадь, занимаемая СО.

Классификация систем отопления [1, с.123-128]

1. По взаимному расположению основных элементов СО.

- центральные – предназначены для отопления нескольких помещений из одного теплового пункта, где находится теплогенератор (котельная, ТЭЦ). В таких системах теплота вырабатывается за пределами отапливаемых помещений, а затем с помощью теплоносителя по теплопроводам транспортируется в отдельные помещения здания. Теплота при этом через отопительные приборы передаётся воздуху отапливаемых помещений, а теплоноситель возвращается в тепловой пункт.

Центральными могут быть системы водяного, парового и воздушного отопления. Примером центральной СО может служить система водяного отопления здания с собственной (местной) котельной.

- местные – такие СО, в которых все три основных элемента конструктивно объединены в одном устройстве, установленном в обогреваемом помещении.

Примером местной СО может служить отопительная печь (теплогенератор – топливник; теплопроводы – газоходы печи; отопительные приборы – стенки печи). Кроме того, к местному отоплению относят отопление газовыми и электрическими приборами, а также воздушно-отопительными агрегатами.

2. По виду теплоносителя.

- водяные;

- паровые;

- воздушные;

- комбинированные (пороводяные, паровоздушные).

3. По способу циркуляции теплоносителя.

- с естественной циркуляцией – за счёт разности плотностей холодного и горячего теплоносителя;

- с искусственной циркуляцией – за счёт работы насоса.

4. По параметрам теплоносителя.

- водяные низкотемпературные – с водой, нагретой до 100С;

- водяные высокотемпературные – с температурой воды более 100С;

- паровые низкого давления – давление пара р=0,1-0,17 МПа;

- паровые высокого давления - давление пара р=0,17-0,3 МПа;

- вакуум-паровые - давление пара р<0,1 МПа.