- •1. Коэффициенты проницаемости горной породы. Единицы измерения и методы их определения.

- •13 Гидраты природных газов и их влияние на процессы разработки месторождений.

- •2. Коэффициенты пористости пород. Единицы измерения и методы их определения.

- •3.Относительные фазовые проницаемости для двухфазных систем.

- •4.Зависимость коэффициентов пористости и проницаемости от давления.

- •5.Состав и св-ва природных газов.

- •6. Состав и св-ва нефтей.

- •7. Понятия упругости насыщенных паров углеводородов.

- •8. Коэффициент сверхсжимаемости реальных газов.

- •9. Уравнения состояния реальных газов

- •10. Критическое давление и температура. Приведенные параметры смеси.

- •11. Растворимость газа в жидкости. Закон Генри.

- •12.Классификация нефтей по структурно – механическим свойствам.

- •14.Движение нефти, газа и воды в пористой среде. Закон фильтрации Дарси.

- •15. Деформационные св-ва г.П. Сжимаемость коллекторов нефти и газа.

- •16. Деформация коллекторов при разработке нефтяных и газовых месторождений

- •17. Поверхностное натяжение на границе раздела фаз. Скачок капиллярного давления. Функция Леверетта.

- •18.Схема фазовых превращений индивидуальных компонентов углеводородов.

- •19. Схема фазовых превращений бинарной смеси углеводородов.

- •20. Особенности фазовых превращений газоконденсатных углеводородных систем.

14.Движение нефти, газа и воды в пористой среде. Закон фильтрации Дарси.

Для

оценки проницаемости горных пород

обычно пользуются линейным законом

фильтрации Дарси. Дарси в 1856 году, изучая

течение воды через песчаный фильтр,

установил зависимость скорости фильтрации

жидкости от градиента давления. Согласно

уравнению Дарси, скорость фильтрации

воды в пористой среде пропорциональна

градиенту давления:

![]() ,

(1), гдеQ

– объёмная скорость воды; v

– линейная скорость воды; F

– площадь сечения, F

= pd2/4;

L

– длина фильтра; k

– коэффициент пропорциональности.

Нефть – неидеальная

система. С

точки зрения химии компоненты такой

системы взаимодействуют между собой.

Поэтому уравнение, описывающее линейный

закон фильтрации нефти, содержит параметр

вязкость,

учитывающий взаимодействие компонентов

внутри нефтяной системы:

,

(1), гдеQ

– объёмная скорость воды; v

– линейная скорость воды; F

– площадь сечения, F

= pd2/4;

L

– длина фильтра; k

– коэффициент пропорциональности.

Нефть – неидеальная

система. С

точки зрения химии компоненты такой

системы взаимодействуют между собой.

Поэтому уравнение, описывающее линейный

закон фильтрации нефти, содержит параметр

вязкость,

учитывающий взаимодействие компонентов

внутри нефтяной системы:

![]() , (2),

гдеm

– вязкость нефти. В этом уравнении

способность породы пропускать жидкости

и газы характеризуется коэффициентом

пропорциональности k

(2), который называется коэффициентом

проницаемости

(kпр).

Размерность коэффициента проницаемости

(система СИ) вытекает из уравнения (2):

, (2),

гдеm

– вязкость нефти. В этом уравнении

способность породы пропускать жидкости

и газы характеризуется коэффициентом

пропорциональности k

(2), который называется коэффициентом

проницаемости

(kпр).

Размерность коэффициента проницаемости

(система СИ) вытекает из уравнения (2):

![]() ,

(3); Объемный дебит,Q,

м3

/ с; Площадь поперечного сечения фильтра,

F,

м2;

Длина фильтра, L,

м; Перепад давления, ∆P,

Па; Вязкость жидкости, µ, мПа · с. В системе

СИ коэффициент проницаемости измеряется

в м2;

в системе СГС [kпр]

в см2;

в системе НПГ (нефтепромысловой геологии)

[kпр]

в Д (дарси). 1

дарси = 1,02×10-8

см2

= 1,02 · 10-12 м2

= 1,02 мкм2

≈ 1 мкм2.

Проницаемостью

в 1 м2

называется проницаемость пористой

среды при фильтрации через образец

площадью 1 м2

и длиной 1 м при перепаде давления 1 Па

расход жидкости вязкостью 1 Па×с

составляет 1 м3/сек. Пористая

среда имеет проницаемость 1 дарси, если

при однофазной фильтрации жидкости

вязкостью 1 спз (сантипуаз) при ламинарном

режиме фильтрации через сечение образца

площадью 1 см2

и перепаде давления 1 атм., расход жидкости

на 1 см длины породы составляет 1 см3/сек.

Физический

смысл размерности проницаемости –

это величина площади сечения каналов

пористой среды, через которые идет

фильтрация. Приведённые выше уравнения

(1-3) справедливы при условии движения

несжимаемой жидкости по линейному

закону Дарси. В случае фильтрации газа

это условие не выполняется. При перепаде

давления объём газа изменяется, и его

объем оценивается по закону Бойля-Мариотта:

При Т = const,

P·V

= const;

(4). Средняя скорость фильтрации газа

(Vср)

при линейной фильтрации оценивается:

Vcр·

Pср

= Vо

·Pо

= V1·

P1

= V2

· P2,

(5); Pср

= (P1

+ P2)

/ 2, (6); Vcр

= Vо·Pо

/ Pср

= 2·Vо·Pо

/ (P1

+ P2),

(7). Тогда, средний объёмный расход газа

будет равен отношению объема газа (Vср)

за время (t):

,

(3); Объемный дебит,Q,

м3

/ с; Площадь поперечного сечения фильтра,

F,

м2;

Длина фильтра, L,

м; Перепад давления, ∆P,

Па; Вязкость жидкости, µ, мПа · с. В системе

СИ коэффициент проницаемости измеряется

в м2;

в системе СГС [kпр]

в см2;

в системе НПГ (нефтепромысловой геологии)

[kпр]

в Д (дарси). 1

дарси = 1,02×10-8

см2

= 1,02 · 10-12 м2

= 1,02 мкм2

≈ 1 мкм2.

Проницаемостью

в 1 м2

называется проницаемость пористой

среды при фильтрации через образец

площадью 1 м2

и длиной 1 м при перепаде давления 1 Па

расход жидкости вязкостью 1 Па×с

составляет 1 м3/сек. Пористая

среда имеет проницаемость 1 дарси, если

при однофазной фильтрации жидкости

вязкостью 1 спз (сантипуаз) при ламинарном

режиме фильтрации через сечение образца

площадью 1 см2

и перепаде давления 1 атм., расход жидкости

на 1 см длины породы составляет 1 см3/сек.

Физический

смысл размерности проницаемости –

это величина площади сечения каналов

пористой среды, через которые идет

фильтрация. Приведённые выше уравнения

(1-3) справедливы при условии движения

несжимаемой жидкости по линейному

закону Дарси. В случае фильтрации газа

это условие не выполняется. При перепаде

давления объём газа изменяется, и его

объем оценивается по закону Бойля-Мариотта:

При Т = const,

P·V

= const;

(4). Средняя скорость фильтрации газа

(Vср)

при линейной фильтрации оценивается:

Vcр·

Pср

= Vо

·Pо

= V1·

P1

= V2

· P2,

(5); Pср

= (P1

+ P2)

/ 2, (6); Vcр

= Vо·Pо

/ Pср

= 2·Vо·Pо

/ (P1

+ P2),

(7). Тогда, средний объёмный расход газа

будет равен отношению объема газа (Vср)

за время (t):

![]() ,

(8). Уравнение для оценки коэффициента

проницаемости при линейной фильтрации

газа запишется с учетом выражений (3) и

(8):

,

(8). Уравнение для оценки коэффициента

проницаемости при линейной фильтрации

газа запишется с учетом выражений (3) и

(8):

![]() ,

(9).

,

(9).

15. Деформационные св-ва г.П. Сжимаемость коллекторов нефти и газа.

Все горные породы при изменении действующих на них нагрузок деформируются. При изучении деформации пород-колдекторов, способных вмещать и фильтровать через себя флюиды, следует выделить деформации зерен породообразуощих минералов и деформацию собственно пород. Количественно, в пределах справедливости закона Гука, деформацию принято выражать коэффициентом сжимаемости, т.е. относительным изменением объема зерен соответственно породообразующих минералов (βз) и породы (скелета) в общем (βск) без нарушения целостности образа и упаковки зерен. При деформационных изменениях зерен и скелета меняется, и объем пустот, в том числе порового пространства, каверн и трещин.

При существенных изменениях эффективного давления (за счет снижения пластового давления) и больших значениях коэффициента сжимаемости пор могут заметно снизиться проницаемость пласта и пустотность. Изменение пустотности вместе с объемными изменениями насыщающих пласт жидкостей определяют упругий запас залежи, т. е. долю нефти, извлекаемую из пласта при снижении давления только за счет объемных изменений системы «порода - насыщающие жидкости». Количественные определения различных показателей, характеризующих деформационные свойства пород, проводят на основе лабораторных экспериментов. Для пласта в целом находят среднее значение коэффициента сжимаемости пор. При использовании образцов естественных пород, например, аргиллитов алевритистых, сильноуплотненных или полимиктовых песчаников и алевритов с карбонатным и глинисто-слюдистым цементом, при эффективном напряжении 20-60 МПа определяемый в эксперименте коэф. сжим. пор может изменяться от 0,5*10-3 до (1,5-2,5)*10-3 1/МПа.

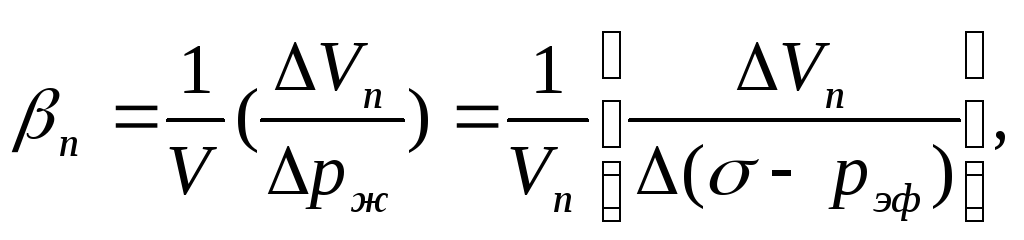

Результаты экспериментальных определений коэффициента сжимаемости пор при наличии в образце одной-двух трещин (в том числе и трещин, по которым образец распадается на отдельные части) показывают, что предположения о возможном увеличении коэффициента сжимаемости на порядок подтверждаются. Так, в диапазоне изменения эффективного сжимающего давления от 20 до 30 МПа коэффициент сжимаемости трещин может иметь значения от 1,5*I0-2 до 3,5*10-2 1/МПа. Между отдельными показателями, характеризующими деформационные св-ва породы, существуют определенные соотношения. Если объем породы и объем скелета считать равными и слагающимися из объема зерен породообразующих минералов и объема пустот, а точнее пор и трещин (Vп+Vт), то коэфф-т сжимаемости породы βск (или скелета породы) и коэффициент сжимаемости пор (точнее пор + трещин) βп опр-ся по формулам:

![]()

где рэф – эффективное давление, МПа; σ – напряжение в скелете породы, МПа; рж – давление в ж-ти, насыщающей пустотное пространство пласта (Vп+Vт), МПа.