- •Оглавление

- •От редактора

- •Авторский коллектив

- •Глава 1. Социальная психология и жизнь

- •Социально-психологические взаимосвязи

- •Глава 2. Методология социальной психологии

- •Глава 3. Феноменология социальной психологии

- •Глава 4. Психология социализации личности

- •Глава 5. Социальные особенности психологии личности

- •Глава 6. Социально-психологическая типология личности

- •Глава 7. Основы психологии малых групп

- •Глава 8. Групповая психодинамика

- •Глава 9. Психология общения в малых группах

- •Глава 12. Конфликты в группах, их профилактика и разрешение

- •Глава 13. Социальная психология семьи

- •Глава 14. Психология личности в организации

- •Глава 15. Психология стихийного поведения групп

- •Наркомания

- •Самоубийства

- •Глава 18. Cоциально-психологические особенности больших общностей

- •Глава 21. Правовая психология больших социальных групп

- •Глава 22. Социальная психология служебного поведения государственных служащих

- •Глава 23. Гендерные группы

- •Глава 24. Социально-возрастная психология

- •Глава 25. Психология национально-этнических групп

- •Глава 26. Психология религии и религиозных групп

- •Глава 28. Социальная психология в развитии общества

- •Глава 30. Правовое государство и правовая психология общества

- •Глава 31. Общество духовной культуры

- •Глава 32. Психологические аспекты социальных конфликтов и их разрешения

- •Глава 33. Социальная психология профессиональной деятельности

- •Глава 34. Социально-психологическая характеристика профессионализма

- •Социально-психологическая сфера образовательного процесса

- •Глава 36. Социальная психология становления профессионала в вузе

- •Глава 37. Управленческая деятельность

- •Глава 39. Врачебная деятельность

- •Глава 40. Предпринимательская деятельность

- •Глава 41. Торговая деятельность, маркетинг, реклама

- •Глава 42. Правоохранительная деятельность

- •Глава 43. Воинская деятельность

- •Глава 44. Социальная психология науки

- •Литература для самостоятельной работы

Глава 4 Психология социализации личности

Каждый человек с момента своего рождения проходит непрерывный путь физиче- ского и психологического развития, длящийся всю жизнь, но особенно значимый

по своим результатам и последствиям в первые 15—25 лет. Внешне легко подмечается его развитие как организма — анатомическое и физиологическое, но хуже — социальное и психологическое (его становление как личности). Между тем последнее требует больше внимания и забот, ибо не запрограммировано жестко генетически и не обеспечивает автоматического достижения совершенства. Оно зависит от множества обстоятельств как объективного, так и субъективного порядка, чревато задержками, деформациями и отнюдь не гарантирует высот личностного развития и жизненного успеха. Если развитие организма лишь частично зависит от усилий самого человека, то его социальный и личностный рост в решающей степени определяются прижизненными условиями и его работой над собой.

Личность — категория межнаучная, используемая во многих науках, но ее значение в основе схоже. Оно ведет начало со слова «личина» (персона) — маска, которую одевал актер древнего и средневекового театра. Характерные черты этой маски (мужественность, благородство, мудрость, красота, страдание, коварность, глупость и др.) соответствовали роли действующего в представлении лица. С расширением практики использования этого слова его смысл был перенесен на оценку людей в жизни. Еще У. Шекспир (1564—1616) словами героя своей пьесы говорил:

Весь мир — театр.

В нем женщины, мужчины — все актеры, У них есть выходы, уходы И каждый не одну играет роль.

Когда сегодня говорят о человеке как о личности, то в общем имеют в виду ту роль, которую он играет в жизни, обществе, его

социальное положение, влияние на ход общественных событий, его оценку с этих позиций. Личность — конкретный человек, обладающий сознанием и другими психологическими качествами, характери-

4. Психология социализации личности |

55 |

зующими его как представителя современной человеческой цивилизации, члена общества, определенной социальной группы, способного достойно жить и заниматься деятельностью среди людей, уважать, защищать и созидать социальные ценности.

Наряду с понятием «личность» употребляются понятия «человек» и «индивид». Человек — представитель человеческого рода, вида живых существ с качествами, отличающим его от других животных. Индивид — конкретный человек в совокупности присущих именно ему индивидуальных особенностей, характеризующих его уникальность и отличие от других людей. Все три понятия взаимосвязаны и нередко употребляются как синонимы, но в контексте определенных смысловых рассуждений они используются в том или ином значении.

Психология, в согласии со своим предметом, связывает категорию «личность» ñ ïñè-

хологическими особенностями человека, присущими ему. Личность в психологии —

это интегральное социальное качество человека, образованное его психологическими особенностями, регулирующими социально значимое поведение в социальной среде, среди людей и характеризующими его социальную зрелость, значимость и положение.

Личность — это человек как представитель цивилизованного человечества, гражданин своей страны, определенной социальной группы в проявлениях присущих ему социальных и психологических особенностей, проявлениях поведения и образа жизни. Мера развитости, зрелости, совершенства данного человека как личности — в степени соответствия всего этого цивилизованным достижениям человечества.

Психология личности человека основана на том общем, что роднит его с другими людьми и в то же время имеет индивидуальность. Она возникает и развивается у каждого человека прижизнен-

но. Происходит это в процессе его социализации, под которой понимается процесс усвоения (от момента рождения и до конца жизни) и активного воспроизводства в особенностях своей личности и поведения, опыта, накопленного человечеством и воплощенного в современной цивилизации. В этом процессе важнейшие роли принадлежат роли

психологической и педагогической социализации, превращающей человека из организма в личность. Это выражается в возникновении и качественном формировании:

психологических свойств и качеств личности: направленности, характера, способностей, речи, мышления, умений, навыков и др.;

56 |

II. Социальная психология личности |

педагогических свойств и качеств личности: воспитанности, образованности, обученности, разумности, культурности, нравственности, профессионального мастерства и др.;

социально-психологических особенностей, обнаруживающихся в социальной зрелости, цивилизованном отношении с социальной средой и людьми, выполнении различных социальных ролей, гражданственности, правопослушности,

самодостаточности, трудовом и здоровом образе жизни и др., регулирующих отношения с ней и (см. след. параграф).

По социально значимым направлениям можно также выделить другие психологические аспекты социализации личности: полити- ческой, патриотической, гражданской, нравственной, правовой, культурной, образовательной, экономической, профессиональной, демократической, гуманистической и др.

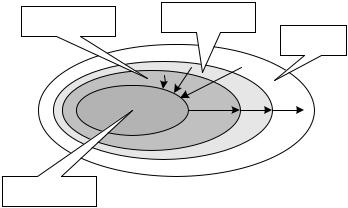

Социум, в котором происходит социализация человека, системен и иерархичен. Личность находится в центре всего, что происхо-

дит в нем, начиная ближайшей, непосредственно окружающей его среды и кончая обществом (рис. II.1).

Малая группа |

Большая группа |

Общество

Индивид

Ðèñ. II.1. Иерархически-системные отношения основных

объектов социально-психологической реальности

В социуме более мелкие системы выступают элементами, подсистемами более крупных и испытывают влияние их особенностей. Психология первой, как выражаются, является «сколком» психологии второй, в которую она включена. Так, психология студенческой группы или педагогического коллектива школы, обладая индивидуальностью, одновременно несет на себе и нечто общее, присущее

4. Психология социализации личности |

57 |

всем студенческими группам и педагогическим коллективам, имеющимся в данном регионе и даже стране в целом. То же относится к психологии личности. На ней фокусируются социальнопсихологические влияния, исходящие начиная с малой группы, в состав которой она входит, вплоть до влияний психологии общества и в чем-то даже человечества (см. рис. II.1).

Забегая вперед, отметим, что такие влияния существуют не только в процессе социализации, но и во всех других зависимостях и влияниях социально-психологической реальности. Нельзя хорошо понять в полной мере психологию личности, малой группы, большой общности, даже общества, если рассматривать их изолированно, словно вырванными из живого системного социального организма. Только понимая это, можно правильно понять, почему у членов данной группы — большой или малой — присутствуют именно эти, а не иные мнения, настроения, ценностные ориентации и прочее и как можно повлиять на них.

К основным группам факторов социализации, оказывающим со- циально-психологическое и социально-педагогическое влияние на

личность, относятся факторы среды:

1) материальные, психологически значимые факторы, сопровождающие жизнь человека с момента появления его на свет. Это — политические, экономические, жилищные, финансовые, бытовые и прочие факторы, преобладающие в обществе, некоторой общности, малой группе, семье и всегда в ÷åì-òî своеобразные для каждого индивида. Не являясь психологическими по природе, они оказывают социально-психологическое воздействие на человека и отражают его взгляды на окружающее, желания, цели, потребно-

сти, поступки и др.; 2) социально-психологические факторы среды — это уже психоло-

гические по природе факторы, носителями которых выступают люди, группы, окружавшие и окружающие человека в жизни и обладающие психологией — мнениями, настроениями, желаниями, целями, обычаями, традициями, культурой и др. Конечно, на больших отрезках ее, исчисляемых годами, человеку приходится встре- чаться с разными людьми и группами. Но обычно преобладает определенный тип их. С некоторыми людьми и условиями контакты поддерживались и поддерживаются дольше (например, семья и ее члены, друзья, учебный класс). «С кем поведешься — от того и наберешься», — верно говорят в народе. Мощный ансамбль социаль- но-психологических влияний испытывает человек при получении образования, ориентированного на помощь ему в социализации. Случается, что контакты и с каким-то отдельным человеком, груп-

58 |

II. Социальная психология личности |

пой, даже непродолжительные, по разным причинам оказывают на индивида влияние более сильное, чем другие.

Однако важнейшее, в конечном счете решающее, значение в социализации каждого имеет третья группа факторов — собственная социальная активность человека. Психологическая наука, опираясь на данные истории, этнографии, антропологии, физиологии высшей нервной деятельности и других наук, а также свои, обстоятельно и доказательно раскрывает их роль. Прижизненное развитие каждого человека как живого существа, организма направляется врожденными, генетическими предпосылками и механизмами и выражается в возрастных изменениях анатомии и физиологии, которые в центральной нервной системе, мозге завершаются в среднем к 23-му году жизни. Такое развитие по существу ограничивается возникновением и развитием основ биологически повышенно зависимой сферы психики — психофизиологии человека и относимых к его темпераменту качеств, таких, как чувствительность, эмоциональность, активность, выраженность и сила психических процессов, скорость их протекания и превращений, сбалансированность активизирующих и тормозящих механизмов, работоспособность психики, психофизиологическая устойчивость и т.п. Однако и они носят на себе печать прижизненных влияний, о чем писал наш великий физиолог И.П. Павлов: тип нервной системы взрослого человека и его темперамента — это не генотип, а фенотип, т.е. прижизненно измененный. Оценивая перечисленные психофизиологические ка- чества, легко понять, что они не имеют выраженной социальной значимости и не играют решающей роли в характеристике человека как личности, но, конечно, нужны при оценке его как индивида.

Важнейшее значение для становления личности и приобретения ею социального облика имеют взгляды и убеждения по вопросам жизни в обществе, отношения к общечеловеческим ценностям, нормам морали и права, отношения к другим людям и самому себе, характер сорбственно человеческих духовных и материальных потребностей, отношение к производительному труду, к участию в усилиях общества по улучшению условий жизни и др. Но такие особенности не присущи изначально психике человека с рождения, и их возникновение не заложено в генетической программе его становления как личности. Физиологи экспериментально установили, что прижизненно у человека формируются в мозге новые функциональные физиологические образования — устойчи- вые и слаженные системы нервных процессов и связей. Эти новообразования (их называют еще новыми функциональными органами человека) возникают в опыте активных взаимосвязей человека-индивида с типичными для истории его жизни условиями социально-природной

4. Психология социализации личности |

59 |

среды. Генетическая программа развития и обеспечения жизни человека формировалась миллионы лет и обеспечивает жизнь организма человека в мало меняющейся на нашей планете природной среде. Но социальные условия меняются в короткие сроки (при революционных переменах в стране — за годы), и мозг человека, обладая способностью создавать новые, функциональные органы, позволяет каждому прижизненно адаптироваться с социальным условиям, которые он застает с рождением и меняет при жизни. Такие физиологические функциональные образования возникают во взаимодействии с психикой и взаимно совершенствуются. Так возникают человеческая речь, мышление, знания, потребности, интересы, мотивы, чувства, планы, действия и пр. Они формируются прижизненно как человеческие только в среде людей и созданных поколениями условиях, под их влиянием. Так, каждый человек мыслит и понимает в основе окружающее и свою жизнь обязательно на общечеловеческой основе. Сам механизм его мышления сформирован по выработанным человечеством программам: его мышление — речевое (внутренняя речь), его процесс строится по усвоенным законам лексики, грамматики, логики, познания, его содержание и успешность определены знаниями, выработанными многими поколениями людей и имеющимися у него. Конечно, многое в каждом человеке индивидуально, но это уже определяется тем, что и насколько именно каждый по- черпнул из общечеловеческого богатства, каковы были условия его жизни и что он сам сделал с собой. Человек не рождается коммунистом или либералом, ученым или бизнесменом, рабочим или министром, коллективистом или индивидуали-

стом, правозащитником или преступником. Он становится тем, кто он есть в результате прижизненного социально-психологического развития.

Все, чт.е. в психологии человека, всегда есть продукт не зеркального отражения и не пассивного «вливания в него» кем-то и чего-то социального. Переход внешнего во внутреннее, превращение его в достояние психики, психиче-

скую деятельность связаны с процессом, называемым интериоризацией (Л.С. Выготский).

Обязательным психологическим механизмом его выступает механизм присвоения (А.Н. Леонтьев).

Суть его — в воспроизведении в психике данного индивида и внешних проявлениях того, что должно превратиться в его внутреннее, стать

60 |

II. Социальная психология личности |

его достоянием. Это предполагает обязательную психологическую активность воспроизводящего, в ходе которой происходит уподобление

(«копирование»), иначе говоря — мысленное, психологическое воспроизведение (моделирование) объекта, отношения, действия и др. в комплексе их понимания создателями и опыта использования предшествующими поколениями людей. Человек, который хочет сделать понимание чего-то (например, теории, закономерности, вывода, способа действий) достоянием своего ума, должен в уме проделать все операции анализа, синтеза, сравнения и пр., которые проделал их творец ранее и растолковывает учитель, специалист сейчас. Тому, кто усваивает что-то из социально-природного окружения, надо мысленно и практически пройти путь, который проделали люди до него, и он может сделать это в тысячи раз быстрее и успешнее при поддержке учителя, старшего, опытного. Без этого интериоризация и психологическое присвоение не произойдут, ибо нельзя просто вложить развитый ум, способности, знания и прочее в человека. Он обязательно должен их «взять», психологически присвоить, проявив активность и усилия.

Перед каждым входящим в самостоятельную жизнь человеком, вокруг него огромный арсенал достижений человеческого ума, творений рук, упорного труда, уроков жизни, успехов и страданий предшествующих и живущих поколений людей. Появившись на свет, он застает их готовыми и воплощенными в богатство знаний, учений, книг, методов познания, обилие объектов, созданных людьми (производства, техника, транспорт, связь, строительство, быт, сервис, искусство, развлечения и пр.), уроков истории и прожитых по-разному жизней, социальных отношений, общественного устройства, норм поведения, способов его регулирования, знаний и советов родителей, старших, учителей и пр. и т.п. Может быть, допустимо отдаленное сравнение этой реальности с огромным магазином «социальных товаров». Что выберет из него для себя данный индивид, что сделает своей «психологической собственностью» — это зависит от особенностей социальных условий его жизни, открывающих доступ к богатству «социальных товаров», но обязательно и от него самого, от его активности, определяемой разумным выбором на основе уже имеющихся у него запасов знаний о мире и жизни, начинающих складываться интересов, отношений, желаний, позиций (в молодости он обычно еще недостаточен, а поэтому выбор должен быть тщательно продуман).

Поэтому процесс и продукты социализации каждого индивида,

то, что становится принадлежащим его сознанию, способностям, отношениям, — это изначально всегда берущееся è взятое им îò

4. Психология социализации личности |

61 |

других, от человечества, от общества. Продукты социализации, превратившие его в личность, — это не только и даже не столько то, что сделала с ним жизнь, но то, что сделал с собой он сам в уготованных для него другими объективных условиях.

В принципиально одинаковых условиях у разных людей социализация нередко протекает со значительными различиями, и лич- ности получаются разные. Так бывает, например, даже в семье, где несколько детей. То, что каждый из них индивидуально своеобразен, — это норма. Но бывают существенные социальные различия:

один становится трудолюбивым, второй бездельником, один честным человеком, второй аморальным типом, и определяется это собственным активным выбором, который далеко не всегда бывает пра-

вильным.

При одинаковых вроде бы внешних условиях для разных индивидов их социально-психологическая подоплека может сильно различаться, что определяется опять-таки во многом активностью и выбором каждого, и, как следствие, будут различаться процессы и результаты их социализации. Например, два студента могут в тече- ние пяти лет быть рядом в аудитории и общежитии — внешне условия одинаковы. Но один учится как надо, успешно. Он пользуется авторитетом, у него консультируются сокурсники, он им помогает, его хвалят, поощряют. Социально-психологические условия его жизни в этот период великолепны. Второй — лодырь, хитрец, ищущий все время развлечений на стороне. Его основная забота в вузе: списать, переписать, подделать, подглядеть, воспользоваться шпаргалкой, обмануть преподавателя, получить «душеспасительную» тройку. Его периодически упрекают, критикуют, осуждают, недолюбливают, не уважают, относятся снисходительно. Для него социально-психологические условия в вузе поэтому иные, и он выйдет из него по-иному социализированным специалистомличностью. Он обманывал преподавателей, но в итоге обманул сам себя, не став той полноценной личностью и тем профессионалом, которыми мог бы стать.

Нечто подобное может происходить и с трудным подростком в школе и семье. Град справедливых упреков и назиданий создает для него тягостную социально-психологическую атмосферу, которая словно выталкивает его из школы и семьи. За пределами школы он встречает группу подростков, занимающихся неблаговидными в моральном и правовом отношении делами, в которой ему говорят: «Вася, ты хороший парень. Чего они к тебе пристают? Давай с нами, “вливайся”! У нас “клево”!» И подросток подпадает под дурное влияние, социализация его круто меняется. Главная же причина

62 |

II. Социальная психология личности |

этого — в его поведении и, конечно, в психолого-педагогических просчетах родителей, учителей и знакомых.

Людям в силу разных социальных обстоятельств (место жительства, семья, материальное положение, уровень образованности, культуры, морали и др.) непосредственные условия открывают неодинаковые возможности для проявления активности и влияния на собственную социализацию. Не все и не везде, например, могут удовлетворить свое желание, чтобы получить высшее образование, овладеть интересующей профессией, научиться играть на музыкальных инструментах, овладеть каким-то видом боевых искусств, достигнуть высоких результатов в спорте и пр., т.е. овладеть любым из достижений человечества. Чего-то нет в городе, где живет паренек, или интересующая его спортивная секция расположена далеко, или нет средств (надо платить), нет времени, надо отрываться от семьи и куда-то переезжать и т.д. И все же дело в сильном желании, способности не отчаиваться, неустанно двигаться к цели, про-

явлении находчивости, творческого подхода, упорства, трудолюбия, смелости. Вечно светел и поучителен пример М.В. Ломоносова, êî-

торый деревенским пареньком отправился один из архангельской глухомани за тысячу верст в далекий, неведомый, полный опасностей и козней Санкт-Петербург для получения образования и стал в итоге великим ученым. Вообще большинство людей, достигших успехов и получивших общественное признание, в своей жизни постоянно активны, целеустремленны, упорны, исключительно трудолюбивы, требовательны к себе. Верна поговорка: «Тот, кто любит много спать и расслабляться, многого в жизни не добьется».

Бывает и так, что человек не хочет мириться с не устраивающими его условиями, не приспосабливается к ним, а, действуя активно и решительно, старается изменить их в желательном для себя

и других людей направлении. Это возможно путем участия человека

âполитических и общественных движениях, в деятельности общественных организаций, проявлении самодеятельной активности по созданию спортивных площадок и др. Такая активность, когда она совпадает с общественными интересами, наиболее сильно и продуктивно сказывается на его развитии и социализации.

Таким образом, социализацию нельзя понимать только как неизбежно определенное воздействие социальных условий на пассив-

ного и послушного им человека. Она — процесс и продукт его активного отношения к ним. Человек не только объект, íî è субъект своей собственной социализации, своей судьбы, своих успехов.

Непосредственные факторы, влияющие на процесс социализации, связаны с системным социально-психологическим феноме-

4. Психология социализации личности |

63 |

ном, известным под название образ жизни человека. Это целостная микросистема, в которой сплетены воедино все описанные выше факторы и влияния: и материальные условия, и круг людей, с которыми человек постоянно общается, и его собственная активность, слитая в единый социально-психологически воздействующий на него комплекс. Это индивидуальный микромир, вобравший в себя, сфокусировавший все человечество, все общество, всю политику, всю экономику, все высокие идеалы в их индивидуализированную для данного человека «правду жизни», то, что реально он видит вокруг, что реально определяет именно его жизнь. Важно оценивать, как этот микромир влияет на социализацию человека, попытаться усовершенствовать его, стимулировать активность человека по изменению и созданию благоприятного для себя образа жизни. Многое зависит от того, примиряется ли человек с образом жизни, «засасывается» ли им, приспосабливается к нему, одобряет его или

пытается сменить, изменить, сломать. Очень психологична марксистская формула: обстоятельства в такой же степени творят человека, в какой он творит обстоятельства.

Структурно социализация разных людей протекает в своей основе примерно одинаково. Каждый человек овладевает речью, с помощью ее развивается человеческое мышление, усваиваются знания, навыки, умения, складываются привычки, отношения к людям и происходящим событиям, возникают жизненные цели, интересы, увлечения, осваиваются социальные роли сына или дочери, мужа

или жены, отца или матери, обучающегося, специалиста и т.п. Но весь вопрос в том, каковы они по содержанию, по качественным особенностям, что это за интересы, какие привычки и др., каково ка-

чественное своеобразие сформировавшейся в социальном отноше-

нии личности. Мера успешности процесса и продуктов социализации — это степень соответствия их критериям современной челове- ческой цивилизованности, реализации человеком своих индивидуальных возможностей в жизни, самоутверждения среди людей и как члена общества.

По этим критериям люди, имея и нечто общее, различаются существенно, обнаруживая себя в качестве индивидов. Индивиду-

альность не противоречит критерию социального совершенства личности, а, напротив, выступает одним из важных показателей его, если в ней нет ничего, что противопоставляет индивида другим людям и их сообществам (например, агрессивность, жестокость, маниакальность, крайний индивидуализм и эгоизм, бескультурье, паразитизм и др.). По показателям меры и критериям социализации выделяются разные типы личностей (см. гл. 6).

64 |

II. Социальная психология личности |

Социализация человека протекает как единство стихийного и регулируемого, неосознаваемого и осознаваемого. Преобладание стихийности всегда чревато задержками и деформациями в социализации. В условиях современных противоречивых и нередко негативных процессов в развитии российского общества преобладание стихийности особенно нетерпимо, и не допустить такого хода развития обязан каждый желающий достойно прожить жизнь.

Процесс и результаты социализации более успешны при определенных социально-психологических условиях. Основные из них:

свобода выбора личностью самосоциализации в сочетании с нравственной ответственностью перед собой, людьми и обществом за последствия выбора;

выбор доступно-напряженного психологического пути социализации. Легкий путь с преобладающими развлечениями и бездельем, как правило, приводит к дефектам в социализации и асоциальным деформациям личности. Такой выбор психологически облегчен, привлекателен, в подростковом и юношеском возрасте кажется безобидным, а его малопродуктивность и опасность для самой личности, ее самореализации и самоутверждения в перспективах жизни не осознаются;

повышение уровня осознанности выбора путей и способов самосоциализации, оказания помощи в осуществлении такого выбора в подростковом и юношеском возрасте, когда многим из-за отсутствия жизненного опыта и беспечнозавышенной самооценки трудно сделать правильный выбор;

включение социализирующейся личности с раннего детского возраста в постепенно расширяющуюся и интенсифицирующуюся активность по освоению социального опыта;

регулирование процесса социализации созданием благоприятной социальной среды там, где влияния на личность имеют решающий характер (в семье, в учебном, трудовом, досуговом коллективе). Важно, чтобы психологическая атмосфера этой среды привлекала, притягивала к себе, а не отталкивала или выталкивала;

обеспечение динамичности жизни в группах, членом которой выступает социализирующаяся личность, повышения уровня ее социальной зрелости, участия в активной борьбе за достижение общественно значимых результатов. Социализация более эффективна в совершенствующейся социальной среде;

4. Психология социализации личности |

65 |

активное участие самого человека в преобразованиях, связанных с построением в России демократического, правового, социально ориентированного и справедливого общества. Прежде всего, это позитивная деятельность по утверждению норм и отношений такого общества в своем непосредственном окружении — учебном, трудовом, досуговом, семейном коллективах, образе своей жизни — и цивилизованному са-

мосовершенствованию своих личностных качеств.

Условия, господствующие в определенный отрезок времени в обществе, придают процессу социализации его граждан определенные черты одинаковости, что закономерно приводит к возникновению в обществе социально-психологического типа личности, преобладающего среди его граждан. Общество, порождая определенный тип, само становится его «заложником»: массовость в нем личностей определенного типа сильно влияет на развитие общества на 30—50 лет вперед, положительно или отрицательно в зависимости от присущих типу достоинств или недостатков. Справедлива формула К. Маркса: как общество творит человека, так и человек творит общество. Общество может в ближайшие десятилетия стать лучше только в случае, когда сегодняшние условия в нем порождают в массе социально-психологический тип граждан, превосходящий по своим социально значимым достоинствам тип личности старшего поколения.

Современная российская действительность характерна разнотипностью, отсутствием преобладающего типа личности среди граждан, выступает одной из причин социальных напряжений в обществе и сложностей его развития в последние 10—15 лет. Особенности социализации молодого поколения в эти годы — продукт не очень благоприятных для него социальных условий и резкого возрастания стихийности социализации. Формирующийся среди молодежи и части взрослого населения новый социально-психологический тип личности неоднозначен, но среди его разновидностей распространен такой, про который нельзя сказать, что он совершеннее формировавшегося в предшествующие десятилетия. Такое положение предопределяет и сложности, с которыми столкнется в ближайшие десятилетия новое общество, должное быть более совершенным, чем прежнее.

В целом общество нуждается в осмыслении значимости социализации населения и особенно молодого поколения. Необходимо принятие комплексных мер на федеральном, региональном и местном уровнях по преодолению преобладающей стихийности и устранению негативных явлений в общественной жизни, психологически нега-

66 |

II. Социальная психология личности |

тивно влияющих на формирующийся социально-психологический тип личности, социализацию отдельных групп и граждан.

Самоконтроль

1.Что понимается под личностью, человеком и индивидом? Чем понимание личности в психологии отличается от понимания в других науках?

2.Что такое социализация и какова ее роль в становлении каждого человека как личности?

3.Какие три группы факторов определяют процесс социализации каждого человека? Проанализируйте, каковы они были и есть в вашей биографии и жизни, как они отразились на вашей психологии и в каком направлении развивают ее сейчас.

4.Поясните подробнее, как вы понимаете категории «интериоризация», «присвоение», «уподобление». Как обозначаемые ими процессы и механизмы проявляются в вашем отношении к учебе сейчас? Все ли тут хорошо и благоприятно для вашего развития?

5.Что такое образ жизни, из каких компонентов он складывается, как они взаимодействуют, что является главным, определяющим образ жизни каждого человека?

6.Попытайтесь оценить, какой тип личности формируется под влиянием образа жизни окружающих вас людей. В какой мере, по вашему мнению, он прогрессивен, что конкретно в нем прогрессивно? А есть ли недостатки, какие?

7.Оцените, существует ли у вас осмысленная нацеленность на собственную социализацию и самоформирование качеств и свойств цивилизованной личности.

8.Назовите основные социально-психологические условия благоприятной социализации личности.