- •Оглавление

- •От редактора

- •Авторский коллектив

- •Глава 1. Социальная психология и жизнь

- •Социально-психологические взаимосвязи

- •Глава 2. Методология социальной психологии

- •Глава 3. Феноменология социальной психологии

- •Глава 4. Психология социализации личности

- •Глава 5. Социальные особенности психологии личности

- •Глава 6. Социально-психологическая типология личности

- •Глава 7. Основы психологии малых групп

- •Глава 8. Групповая психодинамика

- •Глава 9. Психология общения в малых группах

- •Глава 12. Конфликты в группах, их профилактика и разрешение

- •Глава 13. Социальная психология семьи

- •Глава 14. Психология личности в организации

- •Глава 15. Психология стихийного поведения групп

- •Наркомания

- •Самоубийства

- •Глава 18. Cоциально-психологические особенности больших общностей

- •Глава 21. Правовая психология больших социальных групп

- •Глава 22. Социальная психология служебного поведения государственных служащих

- •Глава 23. Гендерные группы

- •Глава 24. Социально-возрастная психология

- •Глава 25. Психология национально-этнических групп

- •Глава 26. Психология религии и религиозных групп

- •Глава 28. Социальная психология в развитии общества

- •Глава 30. Правовое государство и правовая психология общества

- •Глава 31. Общество духовной культуры

- •Глава 32. Психологические аспекты социальных конфликтов и их разрешения

- •Глава 33. Социальная психология профессиональной деятельности

- •Глава 34. Социально-психологическая характеристика профессионализма

- •Социально-психологическая сфера образовательного процесса

- •Глава 36. Социальная психология становления профессионала в вузе

- •Глава 37. Управленческая деятельность

- •Глава 39. Врачебная деятельность

- •Глава 40. Предпринимательская деятельность

- •Глава 41. Торговая деятельность, маркетинг, реклама

- •Глава 42. Правоохранительная деятельность

- •Глава 43. Воинская деятельность

- •Глава 44. Социальная психология науки

- •Литература для самостоятельной работы

Глава 33

Социальная психология профессиональной деятельности

Социально- |

Профессия1 — это дело человека, род тру- |

|

довой деятельности, требующей опреде- |

||

психологическая сфера |

||

профессиональной |

ленной подготовки и являющейся важным |

|

средством удовлетворения его потребно- |

||

деятельности |

стей, как материальных, так и духовных. Всякий труд находится во взаимосвязях с психологией человека:

в труде проявляется его психология;

в продуктах труда воплощаются его способности, подготовленность, отношение к труду. Характеристики производимого продукта (количество, качество, особенности) несут на себе отпечаток особенностей психологии человека;

в процессе труда актуализируется психическая деятельность человека. Доминирующие в ней процессы и состояния, а также продукты оказывают влияние на личность, укрепляя, ослабляя, зарождая и развивая соответственно ее психологию. Сила этого

влияния связана с многочасовой ежедневностью труда.

В системе зависимостей присутствуют и социальнопсихологические факторы, поскольку всякий труд и его продукты имеют социальные характеристики и опосредования. Он проявляется не как абстрактная психология человека, а в ее социальной сущности; труд протекает в социальных условиях, среди людей и испытывает их влияния; продукты труда нужны и ценны, если они нужны и другим людей, пользуются одобрением и спросом у них.

Действуя с материальным предметом (не говоря уже об идеальном), человек «видит» за ним людей. Это проявляется и в том, что он склонен «антропоморфизировать предмет»… и в том, что он всегда стремится к определенному эффекту (в самом широком смысле слова),

который его деятельность с предметом произведет на других людей2.

Труд позволяет человеку самоутверждаться в жизни, достигнуть определенного уровня достатка и положения среди людей. Уже в этих общих рассуждениях просматриваются обширные и значимые социально-психологические взаимосвязи труда.

1От лат. profiteor — объявляю своим делом.

2Радзиховский Л.А. Субъект и объект в психологической теории деятельности //

Вопросы философии. 1982. ¹ 9. С. 63.

33. Социальная психология профессиональной деятельности |

383 |

Можно сказать, что труд — это наряду с другими характеристиками

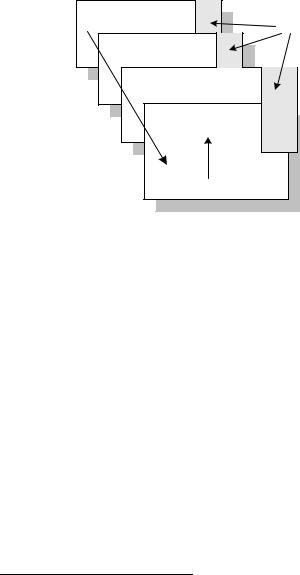

вид социальной деятельности личности в социально-психологической сфере и взаимосвязях с ней (ðèñ. VI.1).

СП макросфера |

Сфера |

|

криминала |

СП мезосфера |

|

СП микросфера |

Профессиональная |

самореализация |

Профессионал |

Ðèñ. VI.1. Социально-психологическая сфера труда

Труд для человека — не только средство обеспечения своего существования. Это и особое социальное поле формирования,

развития, проявления и удовлетворения своих потребностей, актуализации, самовыражения и социального самоутверждения своих личностных достоинств. В труде находят выражение и воплощение

все психологические и социально-психологические свойства личности. Это (см. гл. 5) и основные (базовые) социально значимые особенности (свойства) его психологии (направленность, нравственность, деловитость), а также социально-психологические (мировосприятие и мироотношение, мотивация достижений в самореализации и самоутверждении, цивилизованность, гражданственность, социальная интегрированность, коммуникативность, социальная активность,

самореализованность, жизнестойкость, самоосознаваемость. Профессиональная деятельность — ýòî личность в деятельности, ее результаты — ýòî воплощение всех ее свойств.

К. Маркс так описывал этот процесс:

В процессе труда деятельность человека при помощи средств труда вызывает заранее намеченное изменение предмета труда. Процесс угасает в продукте… Труд соединился с предметом труда. Труд овеществлен в предмете, а предмет обработан. То, что на стороне рабочего проявлялось в форме деятельности… теперь на стороне продукта вы-

ступает в форме покоящегося свойства… в форме бытия 1.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Ñî÷. Ò. 23. Ñ. 191—192.

384 |

VI. Социальная психология профессионализма… |

К. Маркс

личность относятся:

Труд — проявление не только знаний, навыков и умений работника, но и других личностных характеристик. Стоматолог, например, может испортить пациенту даже здоровые зубы не потому, что не умеет, а потому, что тот ему безразличен, как и результат его лечения. Но он проявит в блеске всю свою профессиональную умелость, когда будет лечить, например, любимого ребенка. Аналогичные примеры в массе можно найти и в других профессиях.

К важнейшим личностным и соци- ально-психологическим проявлениям в труде и его обратным влияниям труда на

профессиональное самоопределение, проявляющееся в выборе профессии, — важный и социально значимый акт в жизни человека, во многом определяющий его жизненный путь. Он и показатель его социальной ориентированности, самоопределения в жизни общества, значимости выбираемой социальной роли (каждая профессия — особая роль), социальных притязаний, гражданственности. Он зависит от системы мотивации, которая далеко не всегда отвечает значимости

этого жизненного шага. Изучение мотивов выбора профессии у поступающих в вузы свидетельствует о неблагоприятных сдвигах в них, произошедших в последние 15—20 лет. В числе первых оказываются мотивы получения высшего образования вообще, получения диплома, освобождения от военной службы, популярности профессии, совета родителей и друзей и т.п., а мотивы социальной значимости профессии, участия в решении актуальных и нужных людям задач, возможностей саморазвития, соответствия профессии своим способностям и т.п. находятся далеко не на первых местах. Такая мотивация может стать причиной серьезных недостатков и проблем в последующей профессиональной деятельности и жизни вообще. Например, успех или неудачи в них во многом зависят от соответствия способностей человека требованиям профессии. Работа по способностям — гарантия успехов, источник радостей, а при отсутствии способностей к ней — главный источник неудач и огорчений. Работа по способностям — одним творцом в обществе больше, одной посредственностью меньше;

33. Социальная психология профессиональной деятельности |

385 |

профессиональная идентификация (идентификация личности с профессией) — выражается в процессе и результате: а) самоощущения своей причастности к соответствующему профессиональному типу людей, группе (социальной общности, персоналу организации); б) внутреннего (психологического) принятия (одобрения) специфики видения ими окружающего, отношения к нему, их социальной роли, целей, задач, интересов, потребностей, способов и норм поведения, образа мыслей и прочего в качестве важной части своих (психологического сращивания с ними); в) практической и психологической включенности в активную профессиональную деятельность и сопряженную с ней часть своего образа жизни; г) психологической наполненности чувствами гордости, удовлетворения, радости от понимания нужности и полезности того дела, социальной роли, которым отдается значи- тельная часть сил и времени, наполненности переживаниями, связанными с причастностью, процессом и результатами их выполнения. «Люби дело — мастером будешь», — говорят в народе. Профессиональная идентификация может достигать такого уровня, когда профессиональная деятельность становится для человека жизненным призванием, главной частью жизни, стиля жизни, важнейшей духовной потребностью, главным критерием самоутверждения и самоуважения. Про таких говорят, что профессия для них — не работа, а жизненное призвание. У них чувство психологической наполненности жизни и удовлетворенности ею бывает особенно высоко. Успех профессиональной идентификации — одно из важнейших проявлений гражданственности личности;

профессионализация свойств и качеств личности — закономерное следствие занятия определенной профессиональной деятельностью. Это — важный процесс в ее самоактуализации и самореализации. Наиболее демонстративно профессионализация проявляется в овладении профессиональным мастерством, профессиональной культурой, профессиональной образованностью и их практически непрерывном совершенствовании. Профессионализация захватывает всю личность. Общие причинно-следственные зависимости выражаются в формуле: что активно, то и изменяется. Систематическое проявление интеллекта, добросовестности, настойчивости, самостоятельности, общительности, гражданственности и др., или, напротив, — лени, неусидчивости, грубости, невнимательности, недобросовестности, очковти-

386 |

VI. Социальная психология профессионализма… |

рательства и т.п. приводят к избирательному усилению соответствующих качеств. Как правило, увлеченность, активность, достаточная напряженность профессиональной деятельности положительно сказываются на развитии личности. Обнаруживаются и диалектические противоречия: развивающееся качество бывает, с одной стороны, положительным, а с другой — отрицательным. Например, профессиональное требование к юристу давать строго доказанные на фактах оценки содеянного кем-то оборачивается порой развитием огульной подозрительности ко всем людям, полным недоверием к честному слову и т.п. Учитель, профессионально вынужденный постоянно учить и воспитывать, невольно развивает у себя привычки к повышенной говорливости, склонность к поучениям, категоричности и безаппеляционности в оценках, что приводит иногда к проявлению этих же привычек не только к обучающимся им и не только в школе. Возможна и ситуация, про которую писал еще Козьма Прутков: «Специалист подобен флюсу: полнота его

одностороння». Неблагоприятные изменения называются

профессиональной деформацией личности. Она имеет место во многих профессиях, а поэтому нужны ее профилактика, самоконтроль, обеспечивающий своевременное обнаружение первых признаков, товарищеская помощь со стороны коллег. Степень профессиональной идентификации и профессионального развития — один из важных показателей реальной ответственности человека перед собой, за свою судьбу;

профессиональные зависимости жизненного успеха, удовлетворенности личности жизнью. Есть, конечно, и другие источ- ники успеха (например, удачная женитьба-замужество, богатое наследство, большой выигрыш и т.п., не говоря о мошенническом и криминальном способах обогащения). Но профессиональный успех — это наиболее устойчивый, зависящий не от случая, а от самого человека, надежный, предвидимый, гарантированный, приносящий и материальную и духовную удовлетворенность, одобряемый и ценимый другими людьми, основа достойного социального статуса. Профессиональные неудачи находятся среди наиболее обидных, приносящих сильные огорчения, испытывающих жизнеспособность человека и ее цивилизованность, порядочность;

профессиональные зависимости социального статуса и имиджа личности. Положение человека в обществе, в системе отношений в нем в решающей степени определяется успехами в

33. Социальная психология профессиональной деятельности |

387 |

профессиональной деятельности, сочетающейся с иными проявлениями гражданственности и делами. Основы образа человека в восприятии другими людьми, каким он им представляется, также зависят от профессии и известных им данных о ее успешности.

Профессиональная деятельность обязательно предполагает социально-психологическую âêëþ-

ченность профессионала в систему связей с персоналом профессиональной организации в процессе совместного труда. Коллеги по ра-

боте — профессионально своеобразный тип людей, среди которых каждый — личность и индивидуальность. Психология взаимоотношений, общения и взаимодействия с людьми наполняет профессиональный труд. Вся психология профессиональной группы, присущие ей социально-психологические явления, механизмы, климат, господствующие групповые мнения, настроения, традиции, обычаи, ритуа-

лы становятся средой, воздействующей на личность каждого работающего, непосредственными социально-психологическими условиями успешности его деятельности. Умения профессионала налаживать взаимоотношения, общение и сотрудничество с коллегами, завоевывать

авторитет, способствовать благоприятной для труда атмосфере в группе, выполнение по ситуации функции лидера — все это играет огромную роль в профессиональной идентификации и занятии в работаю-

щем коллективе достойного места. Социально-психологический характер имеют и отношения ответственности профессионала перед

своими коллегами, коллективом, организацией.

Остра социально-психологическая проблема при вхождении нового работника в новую группу людей, коллектив. Ýòî групповая идентификация профессионала, приобретения им имиджа, автори-

òåòà в группе. В случае, если специалист приобретает положение

старшего группы, руководителя подразделения, то перед ним встают социально-психологические проблемы управления (менеджмента),

предъявляющие к нему повышенные требования.

Социально-психологические связи профессионала с руководителем, работодателем, управленческим аппаратом характеризуются тем же

комплексом групповых социально-психологических факторов, но они имеют особенности, задающиеся отношениями власти и подчине-

íèÿ, от которых в немалой степени зависит карьера профессионала, материальное положение, а также работа или увольнение. Существуют и отношения ответственности руководителя перед сотрудниками, перед каждым из них: это в первую очередь ответственность за соблюдение всех норм соблюдения прав человека, трудового законода-

388 |

VI. Социальная психология профессионализма… |

тельства, положений трудового соглашения, обеспечения безопасно-

сти труда и др. Дополнительные социально-психологические связи возникают во взаимоотношениях и взаимодействии сотрудника с работниками аппарата управления организацией.

Тип отношений власти и подчинения потенциально богат и возможностями большого психологического напряжения. Оно, как показывают опыт и исследования, заметно выше на частных предприятиях, чем на государственных, хотя и на последних у нас отме- чается тенденция к росту авторитарного стиля. Владельцы предприятий чаще склонны к нарушениям моральных норм взаимоотношений, трудового законодательства, а положение работников больше зависит от благосклонности работодателя. Негативные чувства зависимости, незащищенности, неуверенности в завтрашнем дне, бесправия у сотрудников выражены больше, как и имеющая положительный оттенок удовлетворенность заработной платой. В ряде случаев перед профессионалом возникает проблема вступления на путь нарушения уголовного законодательства по предложению работодателя, превращения его в сообщника правонарушений, проис-

ходящих в организации.

Как видим, проблема социально-психологической адаптации к системе управления, стилю и личности работодателя, руководителя

насыщена психологией и может ставить работника перед сложными альтернативами. Нередки случаи, когда из-за негативных отношений с руководителем, работодателем, неудовлетворенности ими профессионал вынужден менять место работы.

Внепрофессиональные социально-психологические связи профессионала —

связи с семьей, с группами и отдельными лицами на досуге, в свободное от работы время, так или иначе, а порой и весьма значительно сказываются на профессиональной деятельности. Хорошо, когда и семья солидарна с профессиональным выбором, привязанностями мужа, жены, сына, дочери, осуществляет психологическую поддержку их. Но бывает, что резко негативное отношение жены к опасностям и трудностям службы сотрудников силовых структур превращает последнюю в тягость, а порой заставляет сменить ее. Случается, что просьбы некоторых лиц, которым профессионал по разным причинам не в силах отказать, вынуждают его идти на служебные нарушения, приводят к неприятным последствиям. Тут играют роль его психологические и социально-психологические качества, степень его идентификации с профессией, организацией, общественными интересами, жизнестойкость и моральная принципиальность.

Бывает, что внепрофессиональные привязанности и связи подталкивают профессионала к злоупотреблениям. Так, низкий жиз-

33. Социальная психология профессиональной деятельности |

389 |

ненный уровень, гипертрофированные увлечения (азартные игры, дурные наклонности, праздные увлечения, даже любовь) могут побудить к ним. Они же возникают из-за неспособности преодолеть соблазн воспользоваться профессиональным положением для противозаконного и аморального удовлетворения личных нужд (взятки, благосклонность к подношениям, вымогательство, шантаж, хищения, подделка документов и др.).

Местные и региональные социально-психо- логические связи с сотрудничающими организациями, поставщиками, специалистами —

это связи сотрудничества и конкуренции. Здесь возникают отношения доверия — недоверия, надежности — ненадежности, обязательности — необязательности, верности — обмана и др. При выборе и оценке партнера или конкурента (профессионала, фирмы) разумно оценивать не только финансовое, экономическое, техническое положение его, но и социальнопсихологические характеристики: действительный статус и авторитет, имидж в рыночной среде, социально-психологические особенности личности и персонала в целом. Профессиональный мониторинг строится как непрерывное изучение обстановки, партнеров, конкурентов, превращается в профессиональную аналитическую деятельность, «разведку», в которой недопустимы противозаконные негласные способы действий.

Социально-психологические связи с рынком сбыта, потребителями, клиентами в современных условиях приобрели особое значе- ние, ибо они — основной источник средств для существования и выживания в конкурентной борьбе. Эти связи и зависимости требуют от профессионала умения оценивать и предвидеть ситуации на рынке. Ему нужна повышенная установка на качество продукции, ее конкурентоспособность, спрос, сбыт, удобства для клиентов, недопущение отпугивания клиентов. Такую установку невозможно успешно реализовать, не умея и не проявляя активности в изучении социально-психологических аспектов рынка: целенаправленного изучения спроса, общественного мнения, изменения вку-

сов и запросов населения, динамики моды.

Сегодня многое связывается с мониторингом, маркетингом, рекламой, презентациями, созданием имиджа производств, фирм и профессионалов, занимающихся частной практикой (стоматологи, нота-

риусы, консультанты и др.), а это тоже имеет свою социальнопсихологическую подоплеку и зависимости, нуждающиеся в понимании и практическом учете.

VI. Социальная психология профессионализма…

Социально-психологические связи с обществом

имеются не только у крупных организаций, но и у отдельных профессионалов, в том числе сотрудников любых организаций. Это связи макроуровневой системности: соци-

ально-психологические влияния на каждого работающего общего состояния и событий в стране, в крупном регионе, в сфере политики, экономики, права и даже на международном уровне, связи и контакты по разным вопросам жизни и деятельности с государственными структурами и госслужающими, господствующими в обществе ценностями, настроениями и изменениями и др. Они создают слож-

ные социально-психологические ситуации выборов альтернатив в

стратегии и тактике профессиональной деятельности в конкретных трудовых организациях. В современных условиях не устоявшихся социальных и экономических отношений профессионал нередко оказывается в трудных и рискованных ситуациях. Возникают большие профессиональные риски не только личного, но и группового характера, требующие напряжения и социально-психологической устойчивости, а также способности «держать удар», не утрачивать профессиональный оптимизм и индивидуальный и групповой. Такие опасности побуждают многих профессионалов к тактике перестраховки, повышению уровня своей финансовой и материальной защищенности, сдерживанию расходов и «укрытию» части доходов «на черный день» (нередко с вывозом за границу).

Особое место на социальном макроуровне имеют социально-

психологические связи профессионала со структурами государственного управления и государственными служащими. Это богатый и непростой по всем показателям, в том числе психологическим, тип связей, от которых нельзя уйти и забыть их невозможно. Контакты с ними и работающими в них чиновниками, как показывает опыт, наиболее трудны и коррумпированы. Оправдывается старая поговорка, что страшны не закон и власть, а те, кто действует от их имени. Как бы там ни было, подлинный профессионал должен всегда действовать в рамках закона и отстаивать свои законные права.

Состояние нашего общества сейчас таково, что профессионалу в той или иной степени приходится ощущать и испытывать на себе

сильное влияние криминальной среды, проявляющей себя в самых изощренных формах повсюду и на всех уровнях нашего государства и общества (см. рис. VI.1). Профессионалу, предпринимателю приходится предпринимать обширные и разнообразные меры по защите лично себя, своего дела, собственности и даже членов семьи (во избежание их похищений преступниками в целях выкупа). Значи-

33. Социальная психология профессиональной деятельности |

391 |

тельная часть работающих и имеющих дело несет материальные потери, подпадая под рэкет и выплачивая паразитам немалую часть своего дохода (что побуждает их в свою очередь в порядке «компенсации» урона повышать цены на продукты своего труда, и «крайними», как всегда, остаются простые граждане).

Реальные криминальные угрозы вынуждает работающих устанавливать стальные двери, сложные запоры, сейфы, наблюдательные системы, охранную сигнализацию, строгие режимы входавыхода, вноса-выноса, приобретать и носить с собой средства индивидуальной защиты, защищать телефонные и электронные сети и пр. Часть профессионалов, занимающих ответственные посты и обладающих определенным богатством, вынуждены носить оружие, нанимать телохранителей, передвигаться и действовать с повышенной осторожностью. Социально-психологическое давление факта существования криминала ложится тяжелой психологической нагрузкой на работающих и наносит серьезный ущерб экономике и уровню жизни всего населения. Сегодня все это носит характер подлинного национального бедствия.

Можно заключить, что профессиональная деятельность находится в переплетении множества социально-психологических отношений, связей, влияний, испытывает их на себе, определенным образом влияет на них и все это многообразно отражается на успехах каждого профессионала, его достижениях, удовлетворенности профессией и жизнью.

Самоконтроль

1.Что входит в социально-психологическую сферу труда?

2.Каковы возможности и основные направления самореализации человека в труде?

3.Как труд влияет на развитее психологии личности работающего?

4.Из чего складывается социально-психологическая микросреда профессионала, как она сказывается на нем и каковы возможности влияния на нее самого профессионала?

5.В какой степени и как сказываются на профессионале соци- ально-психологические влияния местных и региональные особенностей труда?

6.Поясните социально-психологическое влияние на труд каждого человека, группы, организации событий в стране.

7.В какой степени сказывается криминальная среда на профессионала и каковы возможности изменения или избегания этого влияния сейчас или в перспективе?