История Беларуси - 6класс

.pdf

Своеобразными были украшения женщин-кривичанок. К головному 51 убору у висков они прикрепляли особые, похожие на браслеты кольца. Браслетообразные височные кольца находят только на территории расселения полоцких и смоленских кривичей.

3. Дреговичи. Весь юг Беларуси со временем занял еще одинУвос-

точнославянский союз племен — дреговичи. Сначала они поселились в среднем течении Припяти, в болотистой местности. ОтсюдаГи их название (от слова «дрыгва» — болото). Существует и другоеБ предпо-

ложение о происхождении названия дреговичей — от имени Драг или Дреговит.

Позже дреговичи направились на запад и север. Они заняли бассейн

реки Свислочь и среднее течение реки Березины. Но пе воначально это |

|||

|

н |

столица Бела- |

|

была территория кривичей. Именно здесь была основанар |

|||

руси — Минск. |

е |

т |

|

|

|

||

Часть дреговичей расселилась на Брестчине. Сюда с юга двигались и волыняне. Восточнославянский союз племен волынян был очень

близок к дреговичам. |

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Самым древним городом дреговичей цбыл Туров. Туровская земля |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

и |

|

||

имела тесные связи со Средн м Поднепровьем и подчинялась Киеву. |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

к |

|

и волынянами когда-то |

||

Поляне, жившие там, вместе с дреговичамий |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

с |

|

|

|

||

составляли одно племенное обра- |

|

|

|||||||||||

зование. |

Однако |

|

|

ь |

|

|

|

|

|||||

позднее оно |

|

|

|||||||||||

разделилось. |

|

|

|

|

л |

|

|

|

|

|

|||

У дреговичей высокого уровня |

|

|

|||||||||||

достигли землед лие и |

ремесло. |

|

|

||||||||||

Женщины |

|

|

|

т |

|

|

любили |

|

|

||||

дрегович й |

|

|

|

||||||||||

украшать |

|

а |

епроволочными |

|

|

||||||||

себя |

|

|

|

||||||||||

|

д |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

височными кольц ми-сережками |

|

|

|||||||||||

з |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

разных размеров. На них кре- |

|

|

|||||||||||

пились по три небольших ме- |

|

|

|||||||||||

И |

|

|

|

|

|

|

которые |

|

|

||||

таллических бусины, |

|

|

|||||||||||

украшались зернью — напаянны- |

|

|

|||||||||||

ми на поверхность бусин мелкими |

|

|

|||||||||||

серебряными шариками. |

|

|

|

|

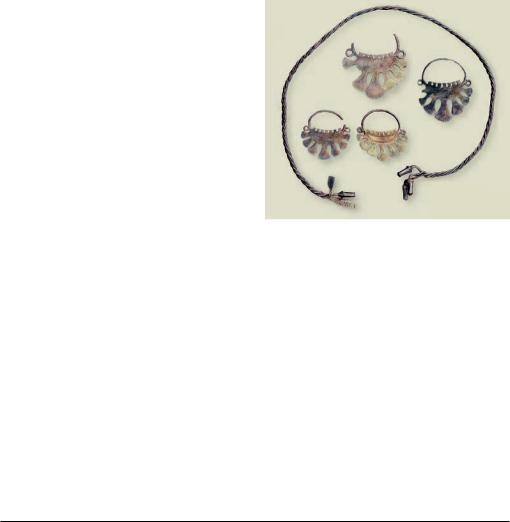

Металлические бусины |

||||||||

4. Радимичи. Восточные земли |

|||||||||||||

дреговичанок, украшенные |

|||||||||||||

Беларуси в Раннем средневековье |

зернью |

|

|||||||||||

|

|

|

Правообладатель Издательский центр БГУ |

||||||||||

52

|

|

|

|

|

|

|

|

Г |

У |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Б |

|

|

|

|

|

|

|

|

р |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Победа Волчьего |

||

|

|

|

|

|

т |

Хвоста, воеводы |

|||

|

|

|

|

|

киевского князя, |

||||

|

|

|

|

н |

|

||||

|

|

|

|

|

над радимичами. |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

е |

|

|

Рисунок из летописи |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

заселяли радимичи. В основном они жили вокруг реки Сож, текущей |

|||||||||

с севера на юг и впадающей в Днепр. |

|

|

|

|

|

|

|||

На востоке соседями радимичейцбыли вятичи, а на юге — се- |

|||||||||

|

|

и |

|

|

|

|

|

|

|

веряне. Все эти восточнославянские союзы племен имели общее |

|||||||||

происхождение. |

к |

й |

|

|

|

|

|

|

|

|

с |

|

|

|

|

|

|

|

|

В «Повести временных лет» сохранился интересный рассказ о про-

точную Европу пришлиьбратья Радим и Вятка. Они остались на новых землях и стали родоначал никами двух племен.

исхождении радимичей и вятичей. Якобы когда-то из Польши в Вос-

этого он овладеллКиевом. Так было положено начало формированию Древнерусского государства.

Радимичи бы и подчинены князем Олегом в 885 г. Незадолго до

Олег з ст вил радимичей платить ему дань, которую до этого они |

|||

|

|

|

т |

платили х з р м. Но и спустя сто лет после этого радимичи сохраняли |

|||

|

|

а |

|

опре еленную самостоятельность. |

|||

|

д |

|

|

з |

|

Это интересно. Согласно летописи, в 984 г. киевский князь |

|

И |

|

|

|

|

|

Владимир Святославич отправил походом на радимичей |

|

|

|

своего воеводу по прозвищу Волчий Хвост. Тот победил ра- |

|

|

|

|

|

|

|

|

димичей на реке Пещань. С тех времен появилась поговорка: |

|

|

|

«Пещанцы волчьего хвоста бегают». |

|

|

|

Правообладатель Издательский центр БГУ |

Женщины радимичей |

носи- |

|

|

|

|

|

|

|

|

53 |

||||||||||||

ли очень красивые |

|

семилучевые |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

височные кольца. Их закрепляли |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

на головном уборе или вплетали |

|

|

|

|

|

|

У |

|||||||||||||||

в волосы от одной до восьми штук. |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

Все |

восточнославянские |

пле- |

|

|

|

|

|

Г |

|

|

|

|||||||||||

мена вошли в состав Древнерус- |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

Б |

|

|

|

|||||||||||||||

ского |

государства |

|

— Киевской |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

Руси. До этого времени они про- |

|

|

|

р |

|

|

|

|

|

|||||||||||||

шли значительный путь в своем |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

развитии. У некоторых из них уже |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

появились свои княжения. |

|

|

|

|

|

н |

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Шейная гривна и семилучевые |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

е |

|

|

|

|

|

|

|

Вопросы и задания |

|

|

|

|

|

височные кольца радимичанок |

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ц |

|

|

|

|

|

|

|

1. Объясните понятия: славянизация балтов, кривичи, дреговичи, радимичи. |

||||||||||||||||||||||

2. Как проходила колонизация славянами территории Беларуси? |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

й |

|

|

|

|

|

|

|

|

3. Почему на территории Беларуси произошла славянизация балтов, а не на- |

||||||||||||||||||||||

оборот? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

4. Кто такие кривичи? На какой территории они жили и на какие группы дели- |

||||||||||||||||||||||

лись? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

к |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

5. Чем отличались полочане от друг х восточнославянских союзов племен? |

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

с |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6. Какую территорию заселили дреговичи? |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ь |

оюза племен дреговичей? |

|

|

|

|

|

|

||||||

7. В чем особенности развития |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

8. Что известно из летопи ей о радимичах? |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

9. Заполните таблицу. |

л |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

е |

|

|

Кривичи-полочане |

Дреговичи |

|

Радимичи |

|

|

|||||||||

Признаки для сравн ния |

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

т |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

а |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Происхождение названия |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

д |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Территория р сселения |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Соседи |

з |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

И |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Особенности |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ Из «Повести временных лет». Поляне же, что жили отдельно…

были из славянского рода, и только после назвались полянами,

и древляне происходили от тех же славян и также не сразу назва-

Правообладатель Издательский центр БГУ

54лись древляне; радимичи же и вятичи — от рода ляхов. Ибо были два брата у ляхов — один Радим, а другой — Вятка; и пришли и сели: Радим на Соже, и от него назвались радимичи, а Вятка сел

с родом своим по Оке, от него получили свое название вятичи. И жили между собою в мире поляне, древляне, северяне,Урадимичи, вятичи и хорваты.

Что в тексте указывает на общее происхождениеГвосточнославянских союзов племен? Бр

|

|

|

|

т |

Вспомните |

|

н |

||

1. |

Что такое государство? |

|

е |

|

|

|

|

||

2. |

Какие причины приводили к возникнов нию государства? |

|||

3. |

Когда на территории Беларуси расселились славяне? |

|||

1. Князья, дружина. У славян нацтерритории Беларуси уже появи- |

||||

|

|

и |

|

|

лись знатные люди (знать). К знати сначала принадлежали люди, |

||||

|

к |

полезными для всего общества. |

||

выделявшиеся своими качествами,й |

||||

|

с |

|

|

|

Они были наиболее уважаемыми людьми среди соплеменников и имели на них большое влияние. Знатными могли стать мудрые старцы

и богатые люди. |

||||

|

|

|

|

л |

В дальнейшем по ожение знатных людей в обществе передавалось |

||||

|

|

|

е |

|

их детям и внукам. ь |

||||

|

|

т |

|

|

|

|

а |

|

|

|

|

Э о ин ересно. Разбогатеть можно было, усердно работая на |

||

|

д |

|

|

|

з |

земле. Еще большее богатство приносило занятие торговлей. |

|||

|

|

Зн чительно проще, но более рискованно было участвовать |

||

И |

|

в грабительском набеге. Богатый человек мог устраивать пиры |

||

|

для соплеменников, держать рабов и даже иметь собственные |

|||

|

|

|||

|

|

воинские отряды. К тому же считалось, что если человек |

||

|

|

богат, значит, к нему относятся с благосклонностью боги. |

||

Славянам, переселявшимся на новые земли, приходилось часто вое-

вать. Войны были более успешными, когда во главе войска оказывался

Правообладатель Издательский центр БГУ

талантливый предводитель. Такого племенного вождя славяне назы55 вали князем. Его выбирали из числа знатных людей. Свое высокое положение в обществе князь стал передавать в наследство.

Если война была удачной, славяне захватывали военную добычу.

Право распределять ее принадлежало князю. Себе он мог оставить больше. Но и других участников похода князь щедро одаривал награбленным.

врагов. С течением времени к нему стали обращаться с просьбой совер-

Князь организовывал защиту своих соплеменников Бот ГнападенийУ

судебных дел также нужно было платить. Такиетдобровольные подношения со временем превратились в дань. Дань — это натуральная подать (мех, мед, продукты питания и т. д.), которую аселение обязано

У каждого князя была своя дружина — отряд вооруженных и специ- |

|||

ально обученных военному делу людей. Важнейшейц |

обязанностью дру- |

||

|

|

и |

|

жинников являлась военная служба (военные походы, битвы, охрана |

|||

|

к |

|

|

территории, лично князя и т. д.). Отборйв дружинники осуществлял сам |

|||

с |

|

|

|

князь. Дружинники отправлялись в поход на конях. |

|

||

ь |

|

|

|

Дружина позволяла князю еще больше укреплять свою власть среди |

|||

шить справедливый суд. За исполнение этих важных для всего общества |

|||

обязанностей земледельцы подносили князю да ы. За ассмотрение |

|||

было ежегодно выплачивать в пользу верховнойенвласти — князя. Жизнь заставляла князей постоянно заботиться о военном деле.

населения. Историки считают, что появление дружины стало важным шагом на пути к государственности.

|

|

|

|

|

л |

|

|

|

|

|

е |

|

|

|

|

|

т |

|

|

|

|

|

а |

|

|

|

|

|

д |

|

|

|

|

|

з |

|

|

|

|

|

|

И |

|

|

|

|

|

|

Подношение дани князю. Рисунок |

Дружина в походе. Рисунок |

|||||

из летописи |

|

|

|

|

|

из летописи |

|

|

|

Правообладатель Издательский центр БГУ |

|||

56 |

|

2. Военное ополчение. Во время славянского переселения часто |

||||||||||||

|

|

происходили военные столкновения. Случалось, что враждовали между |

||||||||||||

|

||||||||||||||

|

|

собой и отдельные славянские племена. Поэтому все мужчины в слу- |

||||||||||||

|

|

чае необходимости должны были брать в руки оружие, чтобы защитить |

||||||||||||

|

|

свои семьи, своих соплеменников. |

|

|

У |

|||||||||

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

Мужчины одного племени составляли |

в случае необходимости |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Г |

|

|

|

военное ополчение. И земледелец, и ремесленник на время войны пре- |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Б |

|

|

|

вращались в воинов. Военное ополчение славяне могли создать и для |

||||||||||||

|

|

захвата новой территории, и для грабительского набега. Но военное опол- |

||||||||||||

|

|

чение не было таким же сильным на поле боя, как княжеская дружина. |

||||||||||||

|

|

Одно племя могло выставить немного воинов. От сильных врагов не |

||||||||||||

|

|

могла защитить и княжеская дружина. Поэ ому возникала необходи- |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

н |

|

|

|

|

мость в объединении племен в союзы. Но и онироказывались слабыми. |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

е |

|

|

|

|

Так, из летописи известно, что на кривичейтападали варяги-викинги. |

||||||||||||

|

|

Требовалась более сильная организация, чтобы противостоять врагам. |

||||||||||||

|

|

В результате внешняя военная опасность стала одной из причин созда- |

||||||||||||

|

|

ния государства. |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

3. Народное собрание — вече. Сначалац |

князь у славян был только |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

и |

|

|

|

|

|

военным предводителем. Ему подчинялись во время войны. Все важные |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

к |

на народном собрании — вече. |

|||

|

|

дела в славянском племени решалисьй |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

с |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ь |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

л |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

е |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

т |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

а |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

д |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

з |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

И |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Городище. Рисунок Язепа Дроздовича

Правообладатель Издательский центр БГУ

В вече могли участвовать все свободные мужчины, способные но57 сить оружие. Но особым почетом на этих племенных собраниях пользовались старейшины. Первоначально старейшинами были пожилые люди, старики. Они обладали большим жизненным опытом. Однако со

временем старейшинами все чаще становились знатные люди. |

У |

|

Славянские племена жили на большой территории. Собирать вече

было трудно. Люди не могли отрываться от своей работы радиГкаждо- Б

го незначительного дела. Поэтому все текущие дела перешли к совету старейшин.

Вече могло рассматривать любые вопросы. Однако в реальности

соплеменники собирались для решения наиболее важных дел. К ним

относились вопросы войны и мира. На вече из числа знатных людей |

|

н |

|

избирался князь. К вечу человек мог обрати ься рв поисках защиты |

|

е |

|

и справедливого суда. Но право вершить суд постепеннот |

перешло к со- |

вету старейшин, а затем и к князю. Вече рассматривало только самые сложные и запутанные дела.

Традиции вечевых собраний долго сохранялись в Полоцкой зем- |

|||||||||

ле. Но после возникновения государствацвсе важные вопросы стал |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

и |

|

решать князь. Вече собиралось только в чрезвычайных обстоятель- |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

к |

постепенно перешло к кня- |

|

ствах. Постоянное руководство племенемй |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

с |

|

|

|

зю. К тому же у князя была реальная сила — дружина, с помощью |

|||||||||

|

|

|

|

|

ь |

|

|

|

|

которой он мог заставить народ подчиняться ему. |

|||||||||

4. Появление городов. Города на белорусских землях в VIII—IX вв. |

|||||||||

|

|

|

|

|

л |

|

|

|

|

только зарождались. Уже у балтов существовали укрепленные городища. |

|||||||||

Опасность напад ния врагов при- |

|

||||||||

|

|

|

|

т |

|

|

|

|

|

нуждала и славян создавать свои |

|

||||||||

|

|

|

а |

|

|

|

|

|

|

городища. Но они ещеене были го- |

|

||||||||

|

|

д |

|

|

|

|

|

|

|

родами, хотя с течением времени |

|

||||||||

|

з |

|

|

|

|

|

|

|

|

могли в них превр титься. |

|

|

|

|

|||||

В горо ищах население могло |

|

||||||||

|

И |

|

в |

случае опасности. |

|

||||

укрываться |

|

||||||||

Тут |

хранились общие |

запасы |

|

||||||

продуктов. |

|

Специальное |

место |

|

|||||

в |

городищах |

отводилось |

для |

|

|||||

общественных |

мероприятий, |

на- Строительство города. Рисунок |

|||||||

пример, сбора веча. |

|

|

|

из летописи |

|||||

|

|

|

|

Правообладатель Издательский центр БГУ |

|||||

58 |

|

Под защиту стен и валов могли собираться |

|||

|

|

ремесленники и торговцы. Здесь же селился |

|||

|

|

||||

|

|

и князь со своей дружиной. Так постепенно |

|||

|

|

городище могло перерасти в город. |

|||

|

|

|

|

|

У |

|

|

Селища кривичей-полочан в IX в. суще- |

|||

|

|

ствовали на месте будущих городов Полоцка, |

|||

|

|

|

|

Г |

|

|

|

Витебска и Лукомля (Чашникский район). |

|||

|

|

|

|

Б |

|

|

|

Племенным центром радимичей было горо- |

|||

|

|

дище на месте будущего Гомеля. Городом на |

|||

|

|

территории расселения дреговичей в X в. стал |

|||

|

Рогволод |

Туров. Возможно, он был центром племенного |

|||

|

княжения. |

н |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

племен, в которых |

||

|

5. Племенные княжения. Славянские союзыр |

||||

|

|

|

е |

|

|

|

существовала княжеская власть, в летописитазываются княжениями. |

||||

Современные историки такие объедин ния определяют как племенные княжения. В них еще сохранялось народное собрание — вече.

Однако наиболее важные решения принимались уже князем и племен- |

|||

ной знатью. Князь имел право передаватьц |

свою власть в наследство. |

||

|

|

и |

|

Согласно летописи, племенное княжение было у кривичей-полочан |

|||

|

к |

|

|

и дреговичей. Несмотря на то,йчто полочане подчинялись Киеву, они |

|||

с |

|

|

|

сохраняли значительную самостоятельность. У полочан во второй |

|||

ь |

|

|

|

половине X в. был вой нязь. Его звали Рогволод. Летопись утвер- |

|||

ждает, что Рогволод пришел «из-за моря». Возможно, он, как и Рюрик, |

||||

|

|

|

|

л |

был скандинавом-варягом. |

||||

|

|

|

е |

|

Большое знач ние для племенных княжений имели войны. Благо- |

||||

|

|

т |

|

|

даря войнам князья укрепляли свою власть в племени. Подчиняли они |

||||

|

а |

|

|

|

и другие племена. Так возникали крупные объединения племен. Наши |

||||

|

д |

|

|

|

предки были уже совсем близки к созданию государства. |

||||

И |

|

|

|

|

Вопросыз и задания

1. Объясните понятия: князь, дань, дружина, военное ополчение, вече, племенные княжения.

2. Как среди славян выделились знатные люди?

3. Чем занимался князь в славянском обществе?

4. Кто мог стать старейшиной в славянском племени?

5. Какие вопросы решались на вече?

Правообладатель Издательский центр БГУ

6. Для чего славянам служили укрепленные городища? |

|

|

|

|

59 |

|||||||||||

7. В чем особенности славянских племенных княжений? |

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

||||||||||||

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ |

|

|

|

|

|

|

У |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Из произведения Прокопия Кесарийского «История войн Юсти- |

|

|||||||||||||||

ниана» (VI в.). А племена эти, славяне и анты, не управляются |

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Г |

|

|

одним человеком, но издавна живут в народовластии, и поэтому |

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Б |

|

|

|

у них счастье и несчастье в жизни считаются делом общим. А также |

|

|||||||||||||||

и во всем остальном, можно сказать, у обоих этих вышеназванных |

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

р |

|

|

|

|

варварских племен вся жизнь и узаконения одинаковые. |

|

|

|

|||||||||||||

О существовании какого органа власти у славян в VI в. свиде- |

|

|||||||||||||||

тельствует этот документ? |

|

|

т |

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

н |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

е |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ц |

|

|

|

|

|

|

|

§ 12. ХОЗЯЙСТВО, РЕМЕСЛО И ТОРГОВЛЯ |

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН |

|

|

|

|

|

|

||||||

Вспомните |

|

|

|

|

|

й |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1. Что такое натуральное хозяйство? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

к |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2. Кто входил в родовую общину? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

с |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ь |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1. Развитие земледелия и животноводства. В хозяйстве восточных |

|

|||||||||||||||

славян господствовало земледелие. Именно оно давало нашим предкам |

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

л |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

основные продукты. Недаром славянское название ржи — «жито» — |

|

|||||||||||||||

происходит от слова «жить». |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

т |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Но важную роль играли также животноводство и разные промыслы: |

|

|||||||||||||||

|

|

а |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

охота, рыболовс во,есезонное собирательство. Такое разнообразное |

|

|||||||||||||||

|

д |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

хозяйство позволяло славянам легко приспосабливаться к местным |

|

|||||||||||||||

з |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

условиям — степным или лесным районам или холмистой и даже гори- |

|

|||||||||||||||

стой местности. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

И |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Основной формой земледелия у славян в VI—IX вв. все еще была |

|

|||||||||||||||

подсека (вырубка). Напомним, что при подсечно-огневом земледелии нужно было время от времени расчищать от деревьев новый участок. Это вынуждало осваивать все большие территории.

Но постепенно подсечно-огневое земледелие начинает вытесняться

пашенным. Появились новые орудия труда. В Беларуси с ее лесными

Правообладатель Издательский центр БГУ

60 |

|

|

|

|

|

|

|

почвами, с корнями и кустарником очень удоб- |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

ной оказалась деревянная соха. Она имела один |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

или два острых железных наконечника (сош- |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

ника), которые проводили в почве бороздки |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

и подрезали корни сорняков. Более совершен- |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

ным орудием было рало с железными лемехами. |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

С его помощью можно было не просто взрых- |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

лять, но и переворачивать пласт почвы. |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Использование пахотных |

|

У |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

орудий делало |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Г |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

земледельческий труд более успешным. Для |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

обработки земли п именяли |

тягловую силу: |

||||||

|

|

Соха с одним и двумя |

|

|

быков и лошадей. |

Б |

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

Славяне на терри ориир |

Беларуси разводи- |

|||||||||

|

|

сошниками |

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

ли коров, коз, овец, тсвиней, лошадей. Лошадей |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

запрягали в телеги, с их помощью пахали, а также широко использова- |

||||||||||||||

|

ли для верховой езды, особенно воины. |

н |

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

е |

|

|

|

|||

|

|

2. Развитие общества. Подсечно-огневое земледелие требовало уси- |

|||||||||||||

|

лий множества людей. Корчевание пнейци в наши дни — довольно слож- |

||||||||||||||

|

ное дело. Поэтому славяне ж ли большими патриархальными семьями. |

||||||||||||||

|

|

Все люди, входившие в патр архальнуюй |

семью, были родственниками. |

||||||||||||

|

|

Обычно она состояла из 20—30 человек (родители и их дети и внуки). |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

и |

|

|

|

|

|

|

|

|

Совершенствование земледелия и орудий труда вызвало значитель- |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

к |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ные социальные сдвиги. Большие патриархальные семьи начали рас- |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

с |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

падаться. Нача ся процесс выделения малых семей (родители и дети). |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

ь |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Тем не мен основной хозяйственной единицей пока что оставалась |

|||||||||||||

|

|

большая семья. В роятно, малая семья, уже имевшая отдельное жилье, |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

л |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

некоторое времяевходила в большую патриархальную семью, что вела |

|||||||||||||

|

|

коллективное хозяйство. В то же время родовая община сменилась |

|||||||||||||

|

|

|

|

т |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

а |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Совершенствование |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

д |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

земледелия и орудий |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

з |

труда |

|

|

|

|

Появление |

|

|

|

Выделение людей, |

|||

|

|

ИИспользование |

|

|

|

|

излишков |

|

|

|

не участвовавших |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

продуктов |

|

|

|

в производстве |

|||||

тягловой силы (лошадей, быков)

Правообладатель Издательский центр БГУ