- •1 Предмет, задачи и содержание курса оуп.

- •2 Типы производства и их технико-экономическая характеристика.

- •3 Жизненный цикл изделия, его содержание и стадии

- •4 Структура и функции системы сонт

- •5 Назначение и область использования сетевого планирования и управл. (спу)

- •6 Виды и основы сетевой модели

- •7 Временные параметры сетей и их расчет.

- •8 Оптимизация сетевой модели.

- •9 Сущность и этапы прикладных нир.

- •10 Конструкторская подготовка производства (кпп), ее задачи, содержание и этапы.

- •11 Задачи и этапы (функции) тпп.

- •12Технологичность конструкции и показатели ее определяющие.

- •13 Технологическая документация и организационная структура тпп.

- •14 Организационная подготовка производства и Освоение производства

- •15 Экономическая эффективность по стадиям инновационной деятельности

- •16 Производственный процесс и принципы его организации.

- •17 Производственный цикл и его структура.

- •18 Пути, резервы и экономическая эффективность от сокращения длительности производственного цикла

- •19 Виды движений предметов труда.

- •20 Производственная структура предприятий и его подразделений.

- •21 Формы организации и Сущность производства.

- •22Элементы расчета параметров поточных линий.

- •23 Виды заделов на поточных линиях и их расчет.

- •24 Автоматизация поточного производства. Эффективность поточного производства.

- •25 Основные понятия и Задачи и системы качества.

- •26 Сертификацияи продукции

- •27 Виды контроля и организационная структура технического контроля.

- •28 Статистические методы контроля качества.

- •30 Задачи и состав обслуживающего производства.

- •31Организация инструментального производства.

- •32 Организация энергетического хозяйства.

- •33 Организация ремонтного хозяйства. Задачи Ремонтного хозяйства предприятия:

- •34Организация складского хозяйства

- •36 Задачи, принципы, основные направления нот.

- •37 Разделение и кооперации труда (РиКт).

- •38 Многостаночное обслуживание и совмещение профессий.

- •39Организация и обслуживание рабочих мест.

- •40 Сущность и задачи нормирования труда. Классификация затрат рабочего времени

- •41 Методы изучения затрат рабочего времени.

- •42 Методы нормирования труда и формы организации оплаты труда.

- •43 Сущность планированиия производства на предприятии, его задачи и содержание.

- •44 Виды систем опп и календарно-плановые нормативы (кпн).

- •45 Межцеховое и Внутрицеховое планирование по типам производства

- •46 Диспетчеризация и регулирование производства.

- •47 Ритмичность производства и методология ее измерения.

- •Проявление этих положений по типам производства:

- •48 Сущность, принципы, иерархия целей, виды и формы менеджмента предпричтия.

- •49 Функции менеджмента и их классификация.

- •50. Понятие об организационной структуре и факторы ее определяющие.

- •51. Виды структур и их сравнительная характеристика.

- •55. Мотивация и стимулирование работника

- •56. Социальная и профессиональная адаптация.

- •60. Модель покупательского поведения. Сегментация потребительского рынка.

- •61 Каналы распределения. Стимулирование сбыта

- •62. Планирование маркетинга

8 Оптимизация сетевой модели.

Целевые параметры исходного сетевого графика почти всегда не удовлетворяют поставленным требованиям по срокам, загрузке ресурсов или другим критериям оценки. Чтобы добиться приемлемых результатов, сетевой график и его исходные параметры подвергаются циклическим корректировкам – оптимизации. Оптимизация – процесс последовательного улучшения плана в соответствии с поставленными целями и принятыми критериями оценки достигаемых целей.

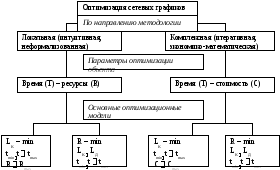

Можно представить следующую классификационную схему оптимизации сетевых графиков:

При проведении оптимизации сетевых графиков решаются следующие основные цели: 1) сокращение длительности критического пути; 2) экономия ресурсов при соблюдении заданного срока проекта; 3) принятие дополнительных ресурсов для расшивки работ критического пути.

Решение этих целей позволяет упорядочить организацию выполнения комплекса работ по проекту, предупредить возможные сбои еще на стадии планирования, повысить качество и сократить объем сверхурочных работ.

Сочетание наглядности и выделение ключевых сторон сетевого графика с интуицией позволяет решать достаточно точно многовариантную задачу за разумный промежуток времени. В этом случае оптимизация осуществляется по трем основным направлениям:

Изменение структуры (топологии) сетевого графика.

Изменение технологических условий выполнения работ проекта.

Перераспределение ресурсов.

Для сокращения продолжительности сетевого графика в его топологии последовательные работы заменяются на параллельные или параллельно – последовательные

Улучшение технологических условий проявляются в использовании вариантов более прогрессивной технологии (механизация, автоматизация, интенсификация режимов и т.д.), более качественных материалов, более квалифицированных кадров и т.д., которые способствуют сокращению длительности работ и сроков выполнения проекта в целом.

Перераспределение используемых ресурсов связано с переброской работников с работ, которые имеют резервы на критические работы. При этом желательно стремиться не к максимально возможному, а к максимально целесообразному ускорению. Принимая решения по сокращению длительности проекта или минимизации потребных ресурсов, надо учитывать, что каждая работа имеет определенный предел ускорения. Для заданного объема работы, например, трудоемкости Тi – j , продолжительность ее выполнения ti – j в зависимости от размера применяемого ресурса – численности выделенных работников Чi – j определяется из следующего функционального соотношения: ti – j = Тi – j / Чi – j

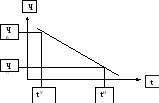

Для большинства работ величина численности Чi – j изменяется в пределах от нижнего ЧН i – j до верхнего ЧВ i – j уровня, а длительность работы от нормальной tН i - j до ускоренной tУ i - j , что отражается на следующем рисунке:

Оптимизация сетевого графика проекта СОНТ, построенного при ускоренной продолжительности работ ( tУi - j = Ti-j / ЧВ i-j ), осуществляется в два этапа.

На первом этапе оптимизации по срокам завершения, если критический путь превышает директивный срока, осуществляется в пять шагов.

На первом шаге проверяется адекватность структуры сетевого графика САР комплекса работ, правильность заданных оценок работ, точность вычисления временных параметров событий и выделенных работ критического пути. Определяется величина сокращения критического пути (L = LД- LК).

На втором шаге с учетом важности связей и уровня критичности работ по ответственным исполнителям распределяется задание по сокращению длительности работ критич пути на L.

На третьем шаге каждый ответственный исполнитель по работам критического пути вычисляет принятый верхний уровень потребности в работниках ( ЧВ i-j = Ti-j / tУi – j).

На четвертом шаге выбирают работы критического пути такие, которые обеспечивают минимальный прирост ресурсов ( t i-j =L, если Чп i-j - min ).

На пятом шаге рассчитываются временные параметры измененного сетевого графика. Если для вновь рассчитанного критического пути L> 0, то повторяются шаги с первого по пятый, если L = 0, то переходят ко второму этапу оптимизации.

Оптимизация загрузки трудовых ресурсов выполняется в пять шагов.

На первом шаге строится в масштабе временная диаграмма сетевого графика.

На втором шаге под временной диаграммой по каждому подразделению строится прямоугольные эпюры, основание которых длительность работ ti-j, a высота - численность занятых работников Ч i-j. Для простоты достаточно под осью временной диаграммы проставить число потребных работников по подразделениям.

На четвертом шаге ответственные исполнители выделяют зоны эпюр критического пути.

На пятом шаге ответственные исполнители работы в пределах частных резервов с перегруженных зон сдвигают вправо, заполняя менее загруженные.

При оптимизации ресурсов необходимо добиться, чтобы верхняя граница не превышала каждую неделю опр. значения. Удлиняя критический путь и используя резерв времени работ по, получаем диаграмму сетевого графика, у которого число не превышает верхнюю границу.

В результате оптимизации получают приемлемый по срокам и потребным ресурсам план работ, который доводится до ответственных исполнителей для практической реализации.

Управление ходом работ с помощью сетевого графика

Если преимущество СПУ заложено в его модели – сетевом графике, то реализуется оно через систему управления. Система СПУ охватывает следующий цикл управления: 1)подготовка; 2) планирование; 3) управление; 4) анализ.

Подготовка. В организации она начинается с осознания полезности СПУ и принятия решения первым лицом. Планирование. Этот этап по каждому объекту СПУ начинается с издания по нему приказа по предприятию, в котором назначается руководитель проекта и его штаб (группа или специалист по СПУ), ответственные исполнители, сроки разработки сетевого графика. Завершением этапа планирования является утверждение сетевого графика и подписание приказа руководителем организации на исполнение проекта. Управление. Работу по проекту руководитель его через ответственных исполнителей организует в соответствии с сетевым графиком. В процессе выполнения множество причин вызывают отклонения от намеченных параметров сетевого графика. Чтобы обеспечить достижение заданных конечных результатов, сетевой график в процессе оперативного управления подвергается контролю. После каждого контрольного периода ответственные исполнители в группу СПУ представляют отчет о выполнении работ сетевого графика. Анализ. По завершению проекта, с одной стороны, достигается поставленная цель, а с другой – руководство и разработчики по отчетным данным выполненных работ получают «фактический» сетевой график. Данные фактического сетевого графика используются в двух основных направлениях анализа: 1) оценка выполнения плана (ретроспективный анализ); 2) оценка нормативной базы (перспективный анализ). Первое направление – «оглянуться в прошлое» связано с оценкой достижения поставленных целей с выявлением мест, причин и виновников (инициаторов) отклонений параметров сетевого графика. Выявление действительной роли и усилий ответственных исполнителей позволяет более правильно осуществлять их премирование. Второе направление – «взгляд вперед», связано с усвоением знаний и закрепление полученного опыта в виде устойчивых нормативных данных о временных и ресурсных параметрах работ при планировании подобных работ в будущем.