- •1. Материя и ее движение

- •2 Вещества и их изменение. Предмет неорганической химии

- •3. Закон сохранения массы. Основное содержание атомно-молекулярного учения

- •4. Эквивалент. Закон эквивалентности. Важнейшие классы и номенклатура неорганических веществ

- •5. Периодическая система элементов д.И. Менделеева

- •6. Теория химического строения

- •7. Общая характеристика p-, s-, d-элементов

- •8. Ковалентная связь. Метод валентных связей

- •9. Неполярная и полярная ковалентные связи

- •10. Многоцентровые связи

- •11. Ионная связь

- •12. Водородная связь

- •13. Превращение энергии при химических реакциях

- •14. Цепные реакции

- •15. Общие свойства неметаллов

- •16. Водород

- •17. Вода

- •18. Перекись водорода

- •19. Общая характеристика подгруппы галогенов

- •20. Хлор. Хлороводород и соляная кислота

- •21. Краткие сведения о фторе, броме и йоде

- •22. Общая характеристика подгруппы кислорода

- •23. Кислород и его свойства

- •24. Озон и его свойства

- •25. Сера и ее свойства

- •26. Сероводород и сульфиды

- •27. Свойства серной кислоты и ее практическое значение

- •28. Азот. Сигма– и пи-связи

- •29. Общая характеристика подгруппы азота

- •30. Аммиак

- •31. Соли аммония

- •32. Оксиды азота

- •33. Азотная кислота

- •34. Фосфор

- •35. Аллотропные модификации фосфора

- •36. Оксиды фосфора и фосфорные кислоты

- •37. Минеральные удобрения

- •38. Углерод и его свойства

- •39. Аллотропные модификации углерода

- •40. Оксиды углерода. Угольная кислота

- •41. Кремний и его свойства

- •42. Понятие коллоидных растворов

- •43. Соли кремниевой кислоты

- •44. Получение цемента и керамики

- •45. Физические свойства металлов

- •46. Химические свойства металлов

- •47. Металлы и сплавы в технике

- •48. Основные способы получения металлов

- •49. Коррозия металлов

- •50. Защита металлов от коррозии

- •51. Общая характеристика подгруппы лития

- •52. Натрий и калий

- •53. Едкие щелочи

- •54. Соли натрия и калия

- •55. Общая характеристика подгруппы бериллия

- •56. Кальций

- •57. Оксид и гидроксид кальция

- •58. Жесткость воды и способы ее устранения

- •59. Общая характеристика подгруппы бора

- •60. Алюминий. Применение алюминия и его сплавов

- •61. Оксид и гидроксид алюминия

- •62. Общая характеристика подгруппы хрома

- •63. Хром

- •64. Оксиды и гидроксиды хрома

- •65. Хроматы и дихроматы

- •66. Общая характеристика семейства железа

- •67. Железо

- •68. Соединения железа

- •69. Доменный процесс

- •70. Чугун и стали

- •71. Тяжелая вода

- •72. Соли соляной кислоты

3. Закон сохранения массы. Основное содержание атомно-молекулярного учения

Атомно-молекулярное учение разработал М.В. Ломоносов в 1741 г. Основные положения закона:

1) все вещества состоят из «корпускул» (молекул);

2) молекулы состоят из «элементов» (атомов);

3) частицы – молекулы и атомы – находятся в непрерывном движении. Тепловое состояние тел есть результат движения их частиц;

4) молекулы простых веществ состоят из одинаковых атомов, а молекулы сложных веществ – из различных атомов. Атомно-молекулярное учение окончательно утвердилось в 1860 г.

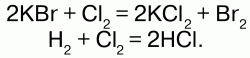

Молекула – это наименьшая частица вещества, обладающая его химическими свойствами. Химические свойства молекулы определяются ее атомным составом и их химическим строением. Атом – это наименьшая электронейтральная частица, состоящая из положительно заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов и входящая в состав молекул простых и сложных веществ. Закон сохранения массы веществ, позже (в 1748 г.) сформулированный М.В. Ломоносовым, подчинен закону атомно-молекулярно-го учения и объяснен с точки зрения последнего: общее число атомов остается постоянным до и после реакций. Например:

То есть из двух молекул бромида калия и одной молекулы хлора (т. е. в общем из трех молекул) образовалось 2 молекулы хлорида калия и одна молекула брома (т. е. образовалось три молекулы), 3 = 3. Из одной молекулы водорода и одной молекулы хлора – 2 молекулы хлороводорода. А масса веществ до и после реакции не претерпевает изменений, т. к. атомы имеют постоянную массу. Масса веществ, вступивших в химическую реакцию, равна массе веществ, образующихся в результате реакции. В 1789 г. независимо от Ломоносова этот же закон изложил французский ученый и химик Лавуазье. Он также экспериментальным путем получил неопровержимое доказательство закона, проведя опыты с многими реакциями. Закон сохранения массы веществ Ломоносов связывал с сохранением энергии. Он рассматривал эти законы с точки зрения всеобщего закона природы. Закон сохранения массы веществ и закон сохранения энергии – единые законы природы – законы вечной материи и ее движения. Взаимосвязь массы и энергии выражается уравнением Энштейна: Е = mc2, где Е – энергия, m – масса, и с – скорость света в вакууме. Значение закона сохранения массы веществ. Закон сохранения массы веществ позволяет правильно составить уравнение химических реакций, является опорой для осуществления расчетов по химическим уравнениям, позволяет сформулировать представление о всеобщем равновесии материи.

4. Эквивалент. Закон эквивалентности. Важнейшие классы и номенклатура неорганических веществ

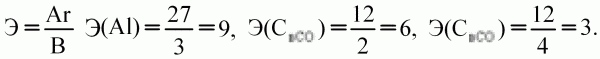

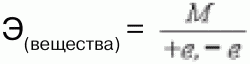

Эквивалент – такое количество вещества (элемента), которое соединяется с 1 молем атомов водорода или замещает то же количество атомов водорода в химических реакциях. Это величина безразмерная, непостоянная, зависит от ряда факторов: валентности, реакций, в которых участвует вещество:

В окислительно-восстановительных реакциях:

Эквивалент в реакциях нейтрализации зависит от того, какая соль получается в результате реакции (средняя или основная).

или

Закон эквивалентов открыт в 1873 году Рихтером: вещества взаимодействуют друг сдругом, а также получаются в массовых количествах, пропорциональных их эквивалентам.

где m1 и m2 – массы веществ, Э – эквиваленты.

Неорганические вещества делятся на простые (металлы и неметаллы) и сложные (оксиды, основания, кислоты, соли).

Оксиды – сложные вещества, состоящие из двух элементов, один из которых кислород, бывают несолеобразующие (N2O) и солеобразующие (основные (К2О), кислотные (SО2), амфотерные (Al2O3). Основания – электролиты, которые при диссоциации образуют только гидроксид-ионы, бывают растворимые (щелочи: NаОН, Ва(ОН)2), нерастворимые (Fe(OH)2), амфотерные (Аl(ОН)3). Кислоты – электролиты, которые при диссоциации образуют катионы водорода, бывают сильные (Н2SO4, НNO3), слабые (НBr), одноосновные (НСl), многоосновные (Н2СО3, Н3РО4), кислородосодержащие (Н2SO4, НСlО), бескислородные (НI, НСN). Соли – электролиты, при диссоциации которых образуются катионы металлов или катион аммония NН4, анионы кислотных остатков, бывают средние (К2SO4, Сu(NO3)2), кислые (КНSO4, NаНСО3), основные (СuОНСl, FeOHSO4), двойные (КМnO4, СаZnO2), комплексные (К4[Fe(CN)6]), растворимые (NаСl, К2SO4) и нерастворимые (ВаSO4, АgСl).