- •Введение

- •Цель и задачи дипломного проектирования

- •1 Обзор литературы

- •2 Техническая часть

- •2.1 Анализ современных технологий в сетях передачи данных

- •2.2 Строительство и монтаж волс

- •2.2.1 Прокладка волоконно-оптических кабелей

- •2.2.1.1 Общие сведения о монтаже кабеля

- •2.2.1.2 Прокладка вок в кабельной канализации

- •2.2.1.3 Прокладка вок в грунт

- •При одном пересечении

- •При нескольких пересечениях

- •2.2.1.4 Прокладка вок в пластмассовых трубах

- •2.2.1.5 Подвеска вок на опорах лэп и опорах контактной сети электрифицированных железных дорог

- •2.2.2 Монтаж волоконно-оптических кабелей связи

- •2.2.3 Вводы кабелей в здания предприятий сооружений связи

- •3 Исследовательская часть

- •3.1 Анализ технической оснащённости участка

- •3.2 Система передачи tn-12

- •3.3 Выбор оборудования

- •3.4 Выбор среды передачи данных

- •3.5 Выбор типа кабеля для проектируемого участка

- •3.6 Расчет длины регенерационного участка

- •3.7 Расчет быстродействия системы

- •3.8 Расчет и построение диаграммы уровней передачи

- •3.9 Расчет норм на качественные характеристики групповых трактов

- •3.10 Разработка схемы сети связи на участке Полоцк – Бигосово

- •3.11 Система тактовой сетевой синхронизации

- •3.12 Организация служебной связи и технического обслуживания

- •3.13 Управление сетью связи

- •4 Технико-экономическое обоснование выбора типа волоконно-оптического кабеля

- •5 Требования охраны труда при строительстве волоконно-опической линии связи

- •6 Энергосбережение и охрана окружающей среды при строительстве волс

- •6.1 Энергосбережение

- •6.2 Возможное воздействие на природную среду, животный мир при строительстве волс, характеристика видов воздействия на окружающую среду

- •6.3 Воздействие на атмосферный воздух

- •6.4 Воздействие на поверхностные и подземные воды

- •6.5 Воздействие на почвы

- •6.6 Воздействия на фауну и животный мир

- •6.8 Воздействие на места массового размножения и массовых миграций животных

- •Заключение

- •Список использованных источников

3.6 Расчет длины регенерационного участка

Расчет длинны регенерационного участка L, является важным разделом проектирования. Для обеспечения лучшего качества передачи информации и экономии затрат предпочтительнее, чтобы L была максимальной. Величина L, в основном, определяется двумя факторами: потерями и дисперсией в оптическом кабеле. Наиболее перспективными в этом отношении являются системы с одномодовыми волоконными световодами (ВС) и длиной волны, равной 1,31...1,55 мкм, которые при малых потерях позволяют получить высокую информационную емкость. Определение длины регенерационного участка ВОЛС производится на основе заданных параметров качества связи и пропускной способности линии после того, как выбрана типовая система передачи и оптический кабель. Качество связи в цифровых системах передачи в первом приближении определяется уровнем флуктуационных шумов на входе фотоприемника и межсимвольной интерференцией, то есть перекрытием импульсов при их уширении. С ростом длины линии уширение импульсов увеличивается, вероятность ошибки возрастает. Таким образом, длина регенерационного участка L ограничивается либо затуханием, либо уширением импульсов в линии.

Для расчёта соответствия параметров проектируемого ВОК и аппаратуры ЦСП определяем затухание оптического сигнала на наиболее протяжённых участках.

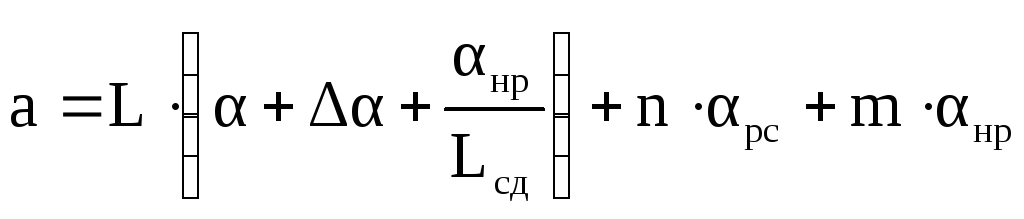

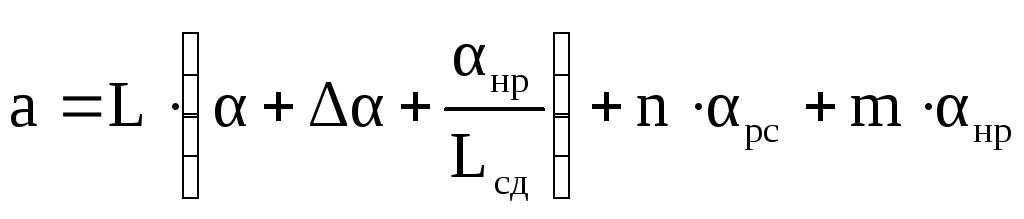

Затухание оптического сигнала регенерационного участка рассчитывается по формуле:

дБ,

(3.1)

дБ,

(3.1)

где L – длина регенерационного участка (по кабелю), км;

волны l = 1,31 мкм, равно 0,36 дБ/км; на расчётной длине волны l = 1,55 мкм, равно 0,22 дБ/км;

∆α – увеличение затухания ОВ при температуре воздуха ниже -40 ºС, не превышает 0,05 дБ/км (для РБ не учитывается);

α нр – затухание неразъёмных (сварных) соединений, равно 0,1 дБ;

Lсд – строительная длина кабеля, принята в проекте 4 км;

n – количество разъёмных соединений, равняется 2 (по концам регенерационного участка);

α рс – затухание разъёмного соединения, равняется 0,3-0,5 дБ;

m – количество неразъёмных соединений, равняется количеству пунктов ввода.

Результаты расчёта затухания оптического сигнала для наиболее протяжённых участков сведены в таблицу 3.8.та

Таблица 3.8 ―Результаты расчёта затухания оптического сигнала

|

Участок |

Длина, км |

Система Передачи |

Длина волны, мкм |

Расчётное затухание α, дБ |

Максимальное перекрываемое затухание, дБ |

|

Полоцк – Бигосово |

81,22 |

STM-16 |

1,55 |

22,0 |

28 |

|

Полоцк – Ропнянская |

10,785 |

STM-1 |

1,31 |

5,95 |

28 |

|

Ропнянская– Боровуха |

13,59 |

STM-1 |

1,31 |

7,03 |

28 |

|

Боровуха– Адамово |

19,995 |

STM-1 |

1,31 |

9,5 |

28 |

|

Адамово–Борковичи |

8,525 |

STM-1 |

1,31 |

5,08 |

28 |

|

Борковичи – Свольно |

15,625 |

STM-1 |

1,31 |

7,82 |

28 |

|

Свольно – Верхнедвинск |

7,5 |

STM-1 |

1,31 |

4,59 |

28 |

|

Верхнедвинск – Бигосово |

12,5 |

STM-1 |

1,31 |

6,61 |

28 |

Таким образом, общее затухание наиболее протяжённого участка Полоцк – Бигосово составляет 22,0 дБ. Максимальное допустимое затухание оптического сигнала аппаратуры SMA-16 уровня STM-16 составляет 28 дБ, согласно паспорту на оборудование [8].

Рассчитаем энергетический запас на затухание кабеля будущих изменений его конфигурации (повреждение оптического волокна, изменение трассы кабеля):

А3=28,0 – 22,0 = 6,0 дБ. (3.2)

Энергетический запас учитывает изменение состава оптического кабеля за счет появления дополнительных (ремонтных) вставок, сварных соединений. А также изменения характеристик оптического кабеля, вызванных воздействием окружающей среды и ухудшением качества оптических соединителей в течение срока службы, и устанавливается при проектировании ВОСП. Исходя из ее назначения и условий эксплуатации оператором связи, в частности, исходя из статистики повреждения (обрывов) кабеля в зоне действия оператора. Рекомендуемый диапазон устанавливаемых значений системного запаса от 6 дБ (наиболее благоприятные условия эксплуатации) до 2 дБ (наихудшие условия эксплуатации).

Эти данные взяты из технического паспорта на аппаратуру [8].

Определяем максимальную длину регенерационного участка исходя из формулы:

,

дБ: (3.3)

,

дБ: (3.3)

Lmax=112,4 км.

Таким образом, для одномодового волокна длина регенерационного участка зависит от ослабления сигнала и, исходя из расчета регенерационных пунктов, не требуется.