- •Издательство

- •I. Приемы измерений и статистические способы обработки их результатов

- •Типы измерительных шкал

- •Занятие 2.1

- •Определение границ полей зрения

- •И функциональной асимметрии глаз

- •(С помощью периметра ферстера)

- •Занятие 2.2

- •Занятие 2.3

- •Определение абсолютных порогов

- •Слуховой чувствительности

- •(С помощью аудиометра)

- •III. Восприятие

- •Занятие 3.1

- •Занятие 3.2

- •Занятие 3.4 измерение объема восприятия

- •Занятие 3.5

- •Исследование адаптации зрительного восприятия

- •К искажениям сетчаточных изображений

- •(Метод сенсорных искажений)

- •Занятие 3.6

- •IV. Представления и воображение

- •Занятие 4.1

- •Занятие 4.2

- •Исследование пространственных представлений

- •Методом хронометрии умственных действий

- •(По методике шепарда)

- •V. Память

- •Занятие 5.1

- •Занятие 5.5 исследование динамики процесса заучивания

- •VI. Внимание

- •Занятие 6.2

- •Занятие 6.3 исследование характеристик

- •VII. Экспериментально-психологические методы исследования мышления и речи

- •Занятие 7.1

- •Занятие 7.2

- •«Словесный лабиринт»

- •Занятие 7.3

- •Занятие 7.6

- •Занятие 7.7

- •Понятийное мышление.

- •Оценка понятийного мышления

- •С помощью методики «сравнение понятий»

- •Занятие 7.9

- •Занятие 7.10

- •Занятие 7.11

- •Исследование индивидуально-психологических

- •Особенностей мышления с помощью методики

- •«Отгадывание загадок»

- •Занятие 7.12

- •Определение индивидуальных особенностей

- •Мышления с помощью методики

- •«Понимание пословиц»

- •Матрица ассоциативных реакций

- •Занятие 7.18

- •Распознаваемость эмоций в вокальной речи

- •Занятие 7.20

- •Занятие 7.21

- •Определение темпо-ритмических

- •Особенностей речи с помощью измерителя

- •Темпоральных характеристик речи

- •Занятие 7.22

- •Занятие 7.23 оценка скорости чтения

- •Занятие 7.24

- •Занятие 7.25

- •Алог. Связи. П дг '

- •Занятие 7.26

- •VIII. Эмоции

- •Занятие 8.1

- •3 А н я т и е 8.2 самооценка эмоционального состояния

- •Занятие 8.3

- •Занятие лл

- •IX. Психомоторика: движения, произвольные реакции/ действия, деятельность

- •Занятие 9.1

- •Определение свойств нервной системы

- •По психомоторным показателям

- •(Методики ильина)

- •Занятие 9.2

- •Исследование спонтанной

- •Двигательной активности

- •(Модифицированная методика гурфинкеля)

- •Занятие 9.4

- •Измерение разностного порога

- •Кинестетической чувствительности рук

- •(Методика кекчеева)

- •Занятие 9.5 измерение статического и динамического тремора рук

- •Занятие 9.6

- •Занятие 9.7 измерение времени и точности сенсомоторной реакции выбора

- •Занятие 9.8 реакция на движущийся объект

- •Сводная таблица результатов

- •Занятие 10.4 стандартизация теста

- •Личностный опросник форма а

- •Занятие 10.6 исследование тревожности (опросник спилбергера)

- •Занятие 10.7 диагностика эмпатии

- •Опросник

- •Ответный лист

- •Занятие 10.8 оценка уровня притязаний

- •Занятие 10.9

- •Оценка психической активации,

- •Интереса, эмоционального тонуса,

- •Напряжения и комфортности

- •Бланк опросника самооценки состояний психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности

- •Занятие 10.11 исследование личности биографическим методом

- •Занятие 10.12

- •Занятие 10.13

- •Компьютерная психодиагностика.

- •Создание психологических характеристик

- •С помощью психодиагностической системы «монада»

- •Занятие 10.14

- •Компьютерная психодиагностика.

- •Устранение «противоречий» в компьютерных

- •Психологических характеристиках

- •Занятие 10.15

- •XI. Психолого-педагогическая

- •Занятие 11.2 оценка кратковременной памяти младшего школьника

- •Шкальные оценки показателей мышления

- •Слова для тренировочного чтения

- •Показатели сравниваемых выборок общего количества (I) и количества безошибочно прочитанных (и) слов за 1 мин

- •Самооценка умения читать «про себя»

- •Занятие 11.6

- •Занятие 11.7 определение профессиональной направленности личности

- •Занятие 11.8

- •Карта интересов

- •4. Я считаю, что:

- •Занятие 11.11

- •5. Предприимчивый тип

- •6. Артистический тип

- •Опросник Дж. Холланда

- •1. Реалистичный тип

- •2. Интеллектуальный тип

- •3. Социальный тип

- •4. Конвенциальный тип

- •Занятие 11.12

- •Оценка коммуникативных

- •И организаторских склонностей1

- •В процессе первичной профконсультации

- •XII. Медико-психологическая диагностика: нарушения

- •XII. Медико-психологическая диагностика...

- •Занятие 12.2

- •Занятие 12.4

- •Отметка испытуемого

- •Отметка испытуемого

- •Занятие 12.5 диагностика периферических нарушений речи у детей

- •II этап

- •Ill этап

- •XIII. Социально-психологическая

- •Занятие 13.1

- •Занятие 13.3

- •I Руководитель| 31

- •Занятие 13.6

- •Этапы проектирования игры

- •Занятие 13.8

- •3. Ответы на вопросы

- •XIV. Активные методы психологии:

- •Занятие 14.2

- •Занятие 14.3

- •Ведение беседы в проблемной ситуации

- •Психологического консультирования

- •(Ролевая игра)1

- •Занятие 14.4

- •В малой группе в процессе психологической подготовки

- •Занятие 14.6 тренировка техники чтения

- •Тренировка техники чтения

- •Занятие 14.7

- •Психолого-педагогическая

- •Коррекция дислалии в дошкольном

- •И младшем школьном возрасте

- •Занйтие 14.8 метод аутогенной тренировки

- •Занятие 14.9

- •При алкоголизме

- •I. Обязанности и права психолога

- •IV. Представления и воображение

- •V. Память (г. П. Зинченко)

- •VII. Экспериментально-психологические методы исследования Мышления и речи.

- •I. Приемы измерений и статистические способы обработки их результатов в психологическом

- •II. Ощущения. Исследование ощущений

- •III. Восприятие

- •X. Психологическая диагностика: элементы психометрики. Диагностика отдельных свойств и состояний. Профиль личности

- •IX. Психомоторика: движения, произвольные реакции, действия, деятельность

- •XIII. Социально-психологическая диагностика. Психологическая экспертиза

- •XIV. Активные методы психологии: консультирование, психотренинг, аутогенная тренировка, психотерапия, коррекция

- •XI. Психолого-педагогическая диагностика: развитие интеллектуальных функций.

- •XII. Медико-психологическая диагностика: нарушения психических функций,

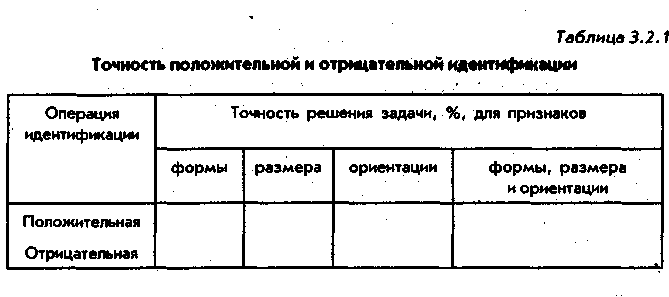

Занятие 3.2

ИССЛЕДОВАНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОДНОМЕРНЫХ И МНОГОМЕРНЫХ ЗРИТЕЛЬНЫХ СТИМУЛОВ

Вводные замечания. Результаты многочисленных исследований в области зрительного восприятия и осязания, проведенные различными авторами, привели к утверждению взгляда на восприятие как на своего рода операциональную структуру. Выделяют четыре операции в составе процесса восприятия:

Обнаружение объекта — исходная фаза развития любого сенсорного процесса; на этой фазе субъект может ответить лишь на вопрос, есть ли стимул.

Различение, т. е. выделение в объекте отдельных признаков в соответ ствии с задачей, стоящей перед наблюдателем, формирование перцептив ного образа.

Идентификация, т. е. отождествление объекта с одним из эталонов, за- • писанных в памяти.

Опознание знакомых объектов.

Первые две операции относятся к перцептивным, последние — к опознавательным действиям.

Существенное различие между этими действиями состоит в том, что восприятие есть действие по созданию образа, эталона, в то время как опознание — это действие сличения наличного стимула с уже созданными и записанными в памяти эталонами, отнесение стимула к определенной категории.

Перцептивные и опознавательные действия различаются между собой как тем, что они направлены на выполнение различных задач и различно мотивированы, так и способами решения этих задач. Характерной чертой перцептивного действия является его развернутость, сукцессивность. Развитие перцептивного действия идет по линии выделения в объекте специфического сенсорного содержания в соответствии с особенностями предъявляемого материала и стоящей перед субъектом задачи. Существенную роль при этом играют движения глаз наблюдателя, с помощью которых осуществляется обследование воспринимаемого объекта.

Сложившийся образ может развиваться, совершенствоваться. Чтобы подчеркнуть действенную сторону образа, в современной психологической науке используются такие термины, как «оперативный образ», «образ—манипулятор», «оперативная единица восприятия» и т. п. В то же время в образе содержатся и инвариантные, стабильные свойства. Их существование подчеркивается в таких терминах, как «сенсорный эталон», «перцептивный

эталон», «перцептивная модель». Соотношение динамических и статических свойств образа может быть различным.

Когда перцептивный образ сформирован, возможно осуществление опознавательного действия. В большинстве современных работ опознание рассматривается как процесс выдвижения и проверки гипотез. В опознавательном процессе участвуют зафиксированные в памяти образы, следы знакомых объектов или классов объектов. Еще до прямого участия этих образов в опознавательном процессе они должны быть актуализированы в памяти. Предварительная актуализация следов происходит избирательно. Она обусловливается стоящей перед человеком задачей, его представлением о вероятностных характеристиках объектов, значимость последних в жизни и деятельности человека. При этом оживляется и затем включается в опознавательный процесс не обязательно лишь тот след, который соответствует предъявленному объекту. В последующем сложном процессе взаимодействия между следами и поступающей информацией выясняется, какой именно след соответствует воспринятой информации. Если такого соответствия нет и этот отрицательный результат не отвечает на стоящий перед человеком вопрос, актуализируются новые следы, выдвигаются новые гипотезы.

Двумя взаимодействующими формами опознавательного процесса являются сукцессивное и симультанное опознание. Сукцессивное опознание —-генетически первичная форма опознавательного процесса. Оно имеет место при опознании малознакомых объектов или опознании в затрудненных условиях. Сукцессивное опознание в значительной степени это процесс ознакомления с объектом. О механизмах сукцессивного опознания можно судить по данным регистрации движений глаз испытуемых. Большое число движений глаз, многократное обследование объекта указывает на то, что при этом имеет место последовательное сличение с эталоном выделенных при ознакомлении признаков.

По мере усвоения алфавита, по мере обучения и тренировки человека характер опознавательного процесса меняется, процесс сличения резко сокращается, появляется возможность так называемого симультанного опознания, т. е. мгновенного узнавания. Важным в теоретическом и практическом аспектах является вопрос о механизмах симультанного опознания. Данные регистрации движений глаз не позволяют ответить на этот вопрос, поскольку симультанное опознание возможно и без движений глаз наблюдателя.

В психологической литературе существуют несколько гипотез о механизмах симультанного опознания. В соответствии с гипотезой Д. Хебба, на стадии симультанного опознания также осуществляется последовательная фиксация выделенных при ознакомлении признаков, но этот процесс происходит быстрее. Другая гипотеза сводится к тому, что симультанное опознание осуществляется по каким-то иным, более оперативным признакам, выделенным человеком в ходе тренировки. При этом одни авторы (Е. Н. Соколов, Б. Ф. Ломов и др.) связывают переход к симультанному опознанию с сокращением комплекса опознавательных признаков за счет «свертывания»,

исключения из него многих избыточных компонентов. При таком понимании симультанное опознание начинает совершаться тогда, когда после этого сокращения остается один или небольшое число признаков («опорных признаков», «критических точек»), по которым осуществляется операция сличения.

В ряде других исследований высказывается гипотеза о том, что на некотором этапе тренировки опознавательный процесс переключается на использование укрупненных отличительных признаков и, более того, целостных эталонов, без разбивки их на элементы (М. С. Шехтер, Т. П. Зинченко и др.). Человек оперирует такими целостными эталонами, как простыми неразложимыми единицами.

О механизмах симультанного опознания можно судить по показателям точности и времени решения опознавательных задач при оперировании одномерными и многомерными стимулами. Многомерные стимулы — это стимулы, различающиеся по нескольким параметрам, например по цвету, форме, размерам и т. п. При сукцессивном опознании, т. е. последовательном сличении опознавательных признаков стимула и эталона, латентный период реакции испытуемого должен увеличиваться с увеличением мерности стимулов — числа параметров, по которым они различаются. При симультанном опознании мерность стимулов не должна оказывать значимого влияния на время реакции при решении опознавательных задач.

Цель задания. Определить зависимость эффективности зрительной идентификации от числа и характера признаков стимула, которыми оперирует испытуемый в процессе сличения.

Методика. В задании использован метод идентификации по эталону памяти. В качестве тестового материала используется алфавит зрительных стимулов, различающихся по признакам формы, размера и ориентации. Длина алфавита для каждого из признаков равна четырем. Алфавит формы составлен из следующих фигур: треугольник, квадрат, пятиугольник и шестиугольник. Алфавит размера построен по логарифмической шкале с модулем 1,5, т. е. отношение площадей соседних размеров составляет 1 : 1,5. Для кодирования признака пространственной ориентации использовано утолщение одной из линий контура фигуры; ориентация фигуры определяется положением утолщенной линии контура относительно горизонтальной или вертикальной оси.

Опыт состоит из четырех частей. В первой части используются одномерные стимулы, различающиеся по признаку формы, во второй — по признаку размера, в третьей — по признаку ориентации. В четвертой части опыта используются трехмерные стимулы, различающиеся по всем трем признакам — форме, размеру и ориентации. Длина трехмерного алфавита составляет 64 стимула.

Процедура опыта. Испытуемому на экране дисплея предъявляется стимул-эталон на время экспозиции 1 с, а затем последовательно по одному, при времени экспозиции 50 мс, предъявляются тестовые стимулы. Задача испытуемого состоит в идентификации тестовых стимулов с эталоном.

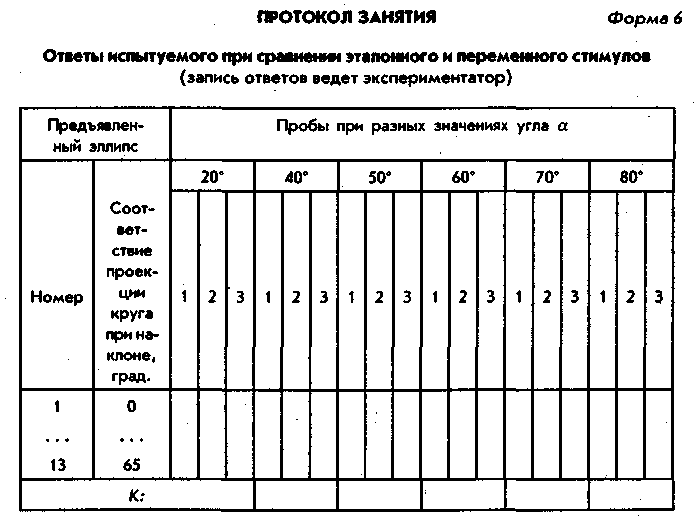

пытуемого. На этом экране закрепляют эталон — круг диаметром 100 мм — так, чтобы центр диаметра лежал на горизонтальной оси экрана. Экспериментатор располагает 2-й экран перпендикулярно к линии взора испытуемого и в течение опыта это его положение не изменяет. Затем на 2-м экране в случайном порядке экспериментатор экспонирует эллипсы, различающиеся по величине вертикального диаметра. До начала опыта экспериментатор зачитывает испытуемому инструкцию.

Инструкция испытуемому: «В эксперименте плоскость 1-го экрана, на котором расположен круг, будет менять свое положение. Соответственно изменится воспринимаемая вами форма круга: при достаточном наклоне он приобретает форму эллипса. На 2-м экране вам будут предъявлены эллипсы. Ваша задача — найти среди них соответствующий по форме наклонному кругу на 1-м экране. Давайте ответы: "больший", "меньший" или "равный", если по вертикальному диаметру эллипс будет казаться соответственно шире, уже или равным наклонному кругу».

Сначала 1-й экран устанавливают под углом а =20° к фронтальной плоскости, и на 2-м экране экспериментатор в случайном порядке предъявляет ряд эллипсов. Заметим, что нет необходимости каждый раз предъявлять испытуемому весь набор эллипсов. Для каждого значения угла а достаточно выбрать 5—6 эллипсов, наиболее близких по форме к наклонному кругу. Испытуемый по знаку экспериментатора смотрит сначала на экран с наклоненным эталоном-кругом, затем на экран с эллипсом. После ответа он отводит взгляд в сторону.

Экспериментатор записывает ответы испытуемого в протокол следующими знаками: = (равны), > (больше), < (меньше).

Затем экспериментатор переводит плоскость 1-го экрана в новое положение, ставя сначала под углом а=40°, а затем последовательно 50,60, 70 и 80°. Весь опыт повторяют три раза (1-3-я пробы).

Обработка результатов

По пересчетной таблице (см. Приложение II) для каждого значения угла а, при котором испытуемый давал ответ «равно», находят эллипс, кото рый представляет собой видимую форму эталонного круга.

Для каждого угла а вычисляют коэффициент константности зрительно го восприятия (К). Для этого суммируют результаты трех проб и нахо дят среднюю арифметическую величину для ответов «равно», которую затем и используют для вычисления коэффициента.

Строят график зависимости коэффициента константности К от значения угла а. Для этого на оси абсцисс откладывают величины угла, а на оси ординат — вычисленные для каждой из них значения коэффициента кон стантности зрительного восприятия формы.

Контрольные вопросы

Изложите подробно методику задания.

Объясните смысл формулы вычисления коэффициентов констант ности.

3. Перечислите составляющие, входящие в формулу расчета коэффициента константности восприятия формы.