- •Издательство

- •I. Приемы измерений и статистические способы обработки их результатов

- •Типы измерительных шкал

- •Занятие 2.1

- •Определение границ полей зрения

- •И функциональной асимметрии глаз

- •(С помощью периметра ферстера)

- •Занятие 2.2

- •Занятие 2.3

- •Определение абсолютных порогов

- •Слуховой чувствительности

- •(С помощью аудиометра)

- •III. Восприятие

- •Занятие 3.1

- •Занятие 3.2

- •Занятие 3.4 измерение объема восприятия

- •Занятие 3.5

- •Исследование адаптации зрительного восприятия

- •К искажениям сетчаточных изображений

- •(Метод сенсорных искажений)

- •Занятие 3.6

- •IV. Представления и воображение

- •Занятие 4.1

- •Занятие 4.2

- •Исследование пространственных представлений

- •Методом хронометрии умственных действий

- •(По методике шепарда)

- •V. Память

- •Занятие 5.1

- •Занятие 5.5 исследование динамики процесса заучивания

- •VI. Внимание

- •Занятие 6.2

- •Занятие 6.3 исследование характеристик

- •VII. Экспериментально-психологические методы исследования мышления и речи

- •Занятие 7.1

- •Занятие 7.2

- •«Словесный лабиринт»

- •Занятие 7.3

- •Занятие 7.6

- •Занятие 7.7

- •Понятийное мышление.

- •Оценка понятийного мышления

- •С помощью методики «сравнение понятий»

- •Занятие 7.9

- •Занятие 7.10

- •Занятие 7.11

- •Исследование индивидуально-психологических

- •Особенностей мышления с помощью методики

- •«Отгадывание загадок»

- •Занятие 7.12

- •Определение индивидуальных особенностей

- •Мышления с помощью методики

- •«Понимание пословиц»

- •Матрица ассоциативных реакций

- •Занятие 7.18

- •Распознаваемость эмоций в вокальной речи

- •Занятие 7.20

- •Занятие 7.21

- •Определение темпо-ритмических

- •Особенностей речи с помощью измерителя

- •Темпоральных характеристик речи

- •Занятие 7.22

- •Занятие 7.23 оценка скорости чтения

- •Занятие 7.24

- •Занятие 7.25

- •Алог. Связи. П дг '

- •Занятие 7.26

- •VIII. Эмоции

- •Занятие 8.1

- •3 А н я т и е 8.2 самооценка эмоционального состояния

- •Занятие 8.3

- •Занятие лл

- •IX. Психомоторика: движения, произвольные реакции/ действия, деятельность

- •Занятие 9.1

- •Определение свойств нервной системы

- •По психомоторным показателям

- •(Методики ильина)

- •Занятие 9.2

- •Исследование спонтанной

- •Двигательной активности

- •(Модифицированная методика гурфинкеля)

- •Занятие 9.4

- •Измерение разностного порога

- •Кинестетической чувствительности рук

- •(Методика кекчеева)

- •Занятие 9.5 измерение статического и динамического тремора рук

- •Занятие 9.6

- •Занятие 9.7 измерение времени и точности сенсомоторной реакции выбора

- •Занятие 9.8 реакция на движущийся объект

- •Сводная таблица результатов

- •Занятие 10.4 стандартизация теста

- •Личностный опросник форма а

- •Занятие 10.6 исследование тревожности (опросник спилбергера)

- •Занятие 10.7 диагностика эмпатии

- •Опросник

- •Ответный лист

- •Занятие 10.8 оценка уровня притязаний

- •Занятие 10.9

- •Оценка психической активации,

- •Интереса, эмоционального тонуса,

- •Напряжения и комфортности

- •Бланк опросника самооценки состояний психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности

- •Занятие 10.11 исследование личности биографическим методом

- •Занятие 10.12

- •Занятие 10.13

- •Компьютерная психодиагностика.

- •Создание психологических характеристик

- •С помощью психодиагностической системы «монада»

- •Занятие 10.14

- •Компьютерная психодиагностика.

- •Устранение «противоречий» в компьютерных

- •Психологических характеристиках

- •Занятие 10.15

- •XI. Психолого-педагогическая

- •Занятие 11.2 оценка кратковременной памяти младшего школьника

- •Шкальные оценки показателей мышления

- •Слова для тренировочного чтения

- •Показатели сравниваемых выборок общего количества (I) и количества безошибочно прочитанных (и) слов за 1 мин

- •Самооценка умения читать «про себя»

- •Занятие 11.6

- •Занятие 11.7 определение профессиональной направленности личности

- •Занятие 11.8

- •Карта интересов

- •4. Я считаю, что:

- •Занятие 11.11

- •5. Предприимчивый тип

- •6. Артистический тип

- •Опросник Дж. Холланда

- •1. Реалистичный тип

- •2. Интеллектуальный тип

- •3. Социальный тип

- •4. Конвенциальный тип

- •Занятие 11.12

- •Оценка коммуникативных

- •И организаторских склонностей1

- •В процессе первичной профконсультации

- •XII. Медико-психологическая диагностика: нарушения

- •XII. Медико-психологическая диагностика...

- •Занятие 12.2

- •Занятие 12.4

- •Отметка испытуемого

- •Отметка испытуемого

- •Занятие 12.5 диагностика периферических нарушений речи у детей

- •II этап

- •Ill этап

- •XIII. Социально-психологическая

- •Занятие 13.1

- •Занятие 13.3

- •I Руководитель| 31

- •Занятие 13.6

- •Этапы проектирования игры

- •Занятие 13.8

- •3. Ответы на вопросы

- •XIV. Активные методы психологии:

- •Занятие 14.2

- •Занятие 14.3

- •Ведение беседы в проблемной ситуации

- •Психологического консультирования

- •(Ролевая игра)1

- •Занятие 14.4

- •В малой группе в процессе психологической подготовки

- •Занятие 14.6 тренировка техники чтения

- •Тренировка техники чтения

- •Занятие 14.7

- •Психолого-педагогическая

- •Коррекция дислалии в дошкольном

- •И младшем школьном возрасте

- •Занйтие 14.8 метод аутогенной тренировки

- •Занятие 14.9

- •При алкоголизме

- •I. Обязанности и права психолога

- •IV. Представления и воображение

- •V. Память (г. П. Зинченко)

- •VII. Экспериментально-психологические методы исследования Мышления и речи.

- •I. Приемы измерений и статистические способы обработки их результатов в психологическом

- •II. Ощущения. Исследование ощущений

- •III. Восприятие

- •X. Психологическая диагностика: элементы психометрики. Диагностика отдельных свойств и состояний. Профиль личности

- •IX. Психомоторика: движения, произвольные реакции, действия, деятельность

- •XIII. Социально-психологическая диагностика. Психологическая экспертиза

- •XIV. Активные методы психологии: консультирование, психотренинг, аутогенная тренировка, психотерапия, коррекция

- •XI. Психолого-педагогическая диагностика: развитие интеллектуальных функций.

- •XII. Медико-психологическая диагностика: нарушения психических функций,

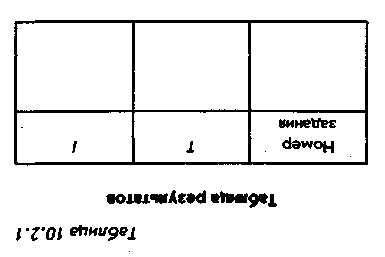

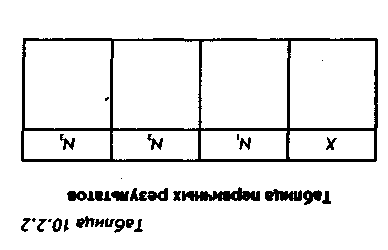

Сводная таблица результатов

|

Номер |

*, |

х, |

х> |

|

п/п |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

* |

|

|

|

|

1 |

|

п |

|

|

|

Примечание. Здесь Xt, Хг, Х3-3-го тестирования, соответственно.

• «сырые» оценки каждого студента для 1-го, 2-го,

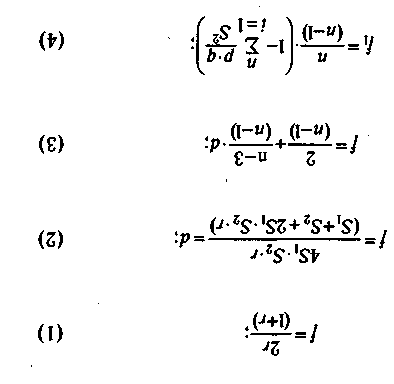

Занятие 10.2 ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Цель работы. Расчет индексов трудности и коэффициентов дискримина-тивности заданий теста.

Определение основных понятий. Статистическая трудность задания теста — доля лиц репрезентативной выборки, правильно решивших задачу.

Дискриминативность задания — способность этого задания дифференцировать испытуемых по отношению к «минимальным» и «максимальным» результатам.

Первичным («сырым») результатом X одного испытуемого будем называть количество правильно решенных им задач.

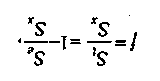

Математический аппарат. Оценкой трудности задачи служит измеряемый в процентах индекс трудности

/ = £.100. (1)

Л. Ф. Бурлачук и С. М. Морозов определяют индекс трудности как

/=(1~).100, (2)

где Т — количество испытуемых, правильно решивших задачу, N — объем, репрезентативной выборки.

Слишком сложные, как и слишком простые задачи искажают информацию об испытуемых данной выборки. Оптимальное значение индекса трудности равно 50%.

Сравнить трудности двух задач можно при помощи критерия х2, который при условии, что pl (вероятность решения первой задачи) и р2 (вероятност ь решения второй задачи) равны примет следущий вид:

,_Ос,-х2)2.(2п-1) '

где п — количество испытуемых, х{ — количество испытуемых, правильно решивших первую задачу, г/, — количество испытуемых, неправильно решивших первую задачу; х^-у = п; п, х2, уг х2+уг=п — аналогичные характеристики второй задачи; число степеней свободы при этом равно 1.

Табличные значения х2при различных значениях уровня значимости а:

а 5% 1% 0.1%

X2 3,84 6,63 10,8

Анализ результатов. Сравнивая значения /, полученные различными способами, студенты проверяют, насколько способ вычисления влияет на результат, насколько существенно требование равенства дисперсий, насколько оценка коэффициента надежности чувствительна к количеству заданий теста.

Выводы. Делается вывод о ретестовой надежности теста, надежности расщепления, плотности; насколько эти показатели отличаются друг от друга.

Занятие 10.4 стандартизация теста

Цель работы. Построение шкал теста на основе полученных «сырых» оценок.

Определение основных понятий. Стандартизация — приведение оценок теста к виду, сопоставимому с результатами других методик, измеряющих данный признак. Чаще всего это достигается или построением шкал процентилей, или шкал, основанных на z-оценках.

Шкала процентилей — разбиение выборки испытуемых на заданное число частей. Опираясь на кумулятивную кривую, процентильное шкальное значение показывает, какая часть выборки испытуемых обладает значением признака, не превосходящим заданное, т. е. с какой вероятностью можно ожидать такие значения признака.

Алгоритм построения шкалы. Проверяется гипотеза о нормальном распределении.

Если гипотеза не отклонена, то следовательно область изменения вероятности [0, 1] разбивается на заданное число частей (4 части — шкала квартилей, 10 частей — шкала децилей, 100 частей — шкала собственно процентилей).

По таблице нормального распределения для границ разбиения находится соответствующий квантиль. Этот квантиль является искомым шкальным значением.

Z-оценки — выражение шкальных значений в единицах стандартного отклонения (среднеквадратичного отклонения).

При выполнении условия нормального распределения оценок, шкалы, основанные на z-оценках, являются шкалами интервалами. Линейное преобразование, допустимое для шкал интервалов, позволяет привести их к удобному виду:

' здесь ./4 — позволяет сдвинуть начало отсчета и освободиться от отрицатель-|,ных шкальных значений, множитель В изменяет масштаб, что позволяет (> Перейти от дробных к целым шкальным значениям.

располагаются между полюсами, чаще где-то близко к центру. Удаленность показателя от центра свидетельствует о степени отклонения от среднего с соответствующей выраженностью личностных свойств.

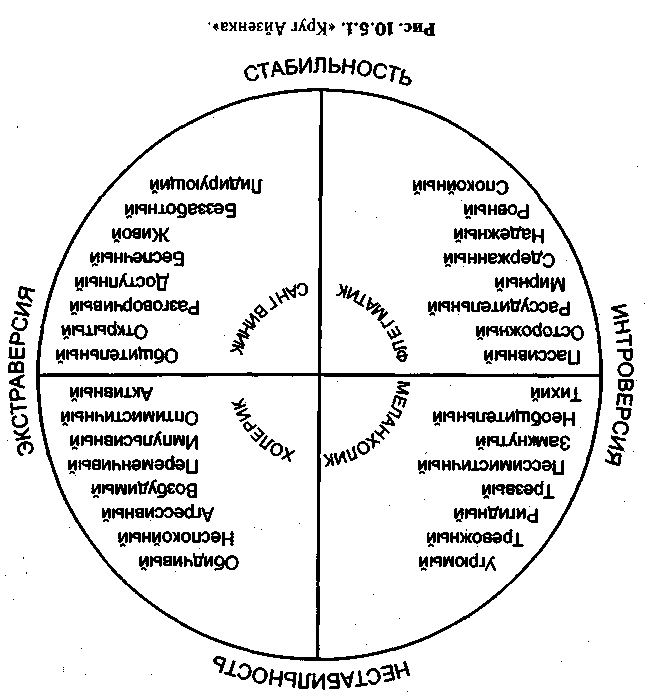

Связь факторно-аналитического описания личности с четырьмя классическими типами темперамента — холерическим, сангвиническим, флегматическим, меланхолическим отражается в «круге Айзенка» (рис. 10.5.1): по горизонтали в направлений слева направо увеличивается абсолютная величина показателя экстраверсии, а по вертикали снизу вверх уменьшается выраженность показателя стабильности.

Опросник Г. Айзенка имеет две параллельные, эквивалентные формы — Аи В, которые могут применяться как одновременно — для большей достоверности результатов, так и раздельно, с интервалом во времени — для проверки надежности опросника или с целью получения результатов исследований в динамике.

Цель занятия. Исследование экстраверсии—интроверсии и нейро-тизма.

Оснащение. Бланк опросника Айзенка (форма Л) (см. прил. 10.5.1), ответный лист (форма 38).

Опросник формы А содержит 57 вопросов, из которых 24 связаны со шкалой экстраверсии—интроверсии, еще 24 — со шкалой нейротизма, а остальные 9 входят в контрольную Л-шкалу (шкалу лжи), предназначенную для оценки степени искренности испытуемого при ответах на вопросы.

Порядок работы. Эксперимент проводится индивидуально или в группе. Экспериментатор сообщает испытуемым инструкцию: «Вам будет предложено ответить на ряд вопросов. Отвечайте только "да" или "нет" знаком плюс в соответствующей графе, не раздумывая, сразу же, так как важна ваша первая реакция. Имейте в виду, что исследуются некоторые личностные, а не умственные особенности, так что правильных или неправильных ответов здесь нет». Затем экспериментатор напоминает, что испытуемые должны работать самостоятельно и предлагает приступить к работе.

Обработка результатов. После заполнения испытуемыми ответных листов экспериментатор, используя ключ (см. прил. 10.5.2), подсчитывает баллы по показателям: Э — экстраверсия, Н — нейротизм, Л — ложь (каждый ответ, совпадающий с ключом, оценивается как один балл). Результаты записываются в протокол.

С помощью «круга Айзенка» на основе полученных показателей Э и Н определяется тип темперамента испытуемого.

Следующий этап обработки результатов может быть связан с расчетом среднегрупповых показателей Э, Н, Л с дифференциацией испытуемых, к примеру по половому признаку.

При анализе результатов эксперимента следует придерживаться следующих ориентиров.

Экстра в ере и я: 12 — среднее значение, >15 — экстраверт, >19 — f яркий экстраверт, <9 — интроверт, <5 — глубокий интроверт.

уровневые характеристики показателей каждого испытуемого, тип темперамента, по возможности даются рекомендации, где, например, указываются пути самокоррекции тех свойств личности, показатели которых оказались либо чрезмерно высокими, либо, напротив, крайне низкими. Так, ярким экстравертам следует посоветовать сузить круг друзей, увеличив глубину общения, и наблюдать, а со временем и тщательно контролировать излишнюю импульсивность своего поведения.

Контрольные вопросы

Каково основное содержание экстраверсии и интроверсии?

Что понимается под нейротизмом?

На основе «круга Айзенка» опишите, чем отличается холерик—экст раверт от сангвиника—экстраверта?

Каковы особенности интровертов—флегматиков по сравнению с ин тровертами—меланхоликами?

Приложение 10.5.1