- •Физиология человека

- •Isbn 978-985-06-1615-9© Издательство «Вышэйшая школа», 2009

- •Раздел I

- •Глава 1. Физиология, ее предмет, методология и история развития

- •1.1. Предмет физиологии и его значение в системе медицинских знаний

- •1.2. Методы физиологических исследований

- •1.3. Краткая история развития физиологии

- •5Гпубиблиотека17

- •Глава 2. 0б1щ1е закономерности осуществления и регуляции физиологических функций

- •2.1. Общие сведения

- •2.2. Нервно-гуморальная регуляция функций организма

- •Глава 3. Физиология эндокринной системы

- •3.1. Общая характеристика эндокринной системы

- •3.2. Физиологическая роль эндокринной системы

- •3.3. Гипоталамо-гипофизарная система

- •3.4. Щитовидная железа

- •3.5. Паращитовидные железы

- •3.6. Шишковидная железа

- •3.7. Надпочечники

- •3.8. Половые железы

- •3.9. Поджелудочная железа

- •3.10. Вилочковая железа (тимус)

- •3.12. Стресс, его механизмы, способы профилактики

- •Глава 4. Физиология возбудимых тканей

- •4.2. Электрическая сигнализация в возбудимых тканях

- •Глава 5. Физиология мышц 5.1. Скелетные мышцы

- •Ситуационные задачи

- •Глава 6. Общая физиология центральной нервной системы (цнс)

- •6.2. Свойства и принципы функционирования нервных центров

- •Глава 7. Частная физиология центральной нервной системы

- •7.1. Нервные центры и методы их исследования

- •Глава 8. Физиология системы крови

- •8.5. Система регуляции агрегатного состояния крови (pack)

- •Глава 9. Физиология кровообращения

- •9.3. Лимфа и лимфообращение

- •Глава 10. Физиология дыхания

- •10.1. Общая характеристика

- •10.2. Внешнее дыхание

- •10.3. Методы исследования и показатели внешнего дыхания

- •10.4. Газообмен в легких

- •10.5. Транспорт газов кровью

- •10.6. Газообмен в тканях

- •10.7. Регуляция дыхания

- •Глава 11. Физиология пи1щеварения

- •11.5. Пищеварительная и непищеварительные функции печени

- •Глава 12. Обмен веществ и энергии. Питание

- •12.1. Обмен веществ и получение энергии

- •12. 2. Энергетические затраты организма и методы их измерения

- •Глава 13. Теплообмен организма

- •13.1. Гомойотермия как баланс теплопродукции и теплоотдачи

- •Глава 14. Физиология выделения

- •14.4. Нервная и гуморальная регуляция деятельности почек

- •14.7. Выделительные функции легких и пищеварительного тракта

- •Раздел III

- •Глава 15. Высшая нервная деятельность

- •15.1. Врожденные и приобретенные поведенческие реакции

- •Глава 16. Физиология анализаторов

- •Раздел I 4

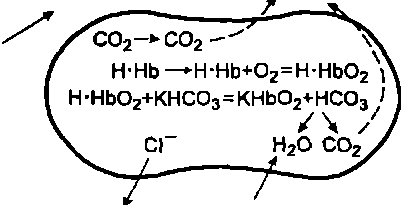

10.4. Газообмен в легких

Газообмен в легких ведется между воздухом легочных альвеол и кровью в капиллярах малого круга кровообращения. Для понимания механизмов газообмена необходимо знать газовый состав обменивающихся между собой сред и свойства альвеоло- капиллярной мембраны, через которую идет газообмен.

Состав альвеолярного и выдыхаемого воздуха.Состав атмосферного, альвеолярного (содержащегося в легочных альвеолах) и выдыхаемого воздуха представлен в табл. 10.1.

Таблица!

0.1.

Процентный состав воздуха

Состав

воздуха

Кислород

Углекислый

газ

Азот

Вода(пары)

Атмосферный

20,93

0,03

78,5

0,5

Альвеолярный

14-15

5-6

74,5

5,6

Выдыхаемый

16-17

4-5

74,7

5,5

На

основе определения процентного

содержания газов в альвеолярном воздухе

рассчитывают их парциальное

давление (р).

При расчетах давление водяного пара

в альвеолярном га*

Зе принимают равным 47 мм рт.ст. Например, если содержание кислорода в альвеолярном газе равно 14,4%, а атмосферное давление — 740 мм рт.ст., то парциальное давление кислорода (р02) составит: р02=[(740 - 47)/100 ] 14,4 = 99,8 мм рт.ст.g условиях покоя парциальное давление кислорода в альвеолярномгазе колеблется около 100 мм рт.ст. а парциальное давление углекислого газа около 40 мм рт.ст.

Диффузия газов между альвеолами и кровью.В притекающей к легким плазме крови газы находятся в растворенном состоянии. В этом случае говорят о напряжении газов в крови, которое выражают в тех же единицах (мм рт.ст.), что и парциальное давление. В крови, поступающей в капилляры малого круга, напряжение кислорода составляет 40 мм рт.ст., а напряжение углекислого газа — 46 мм рт.ст. (рис. 10.4). Таким образом, градиент давления между альвеолярным воздухом и кровью по кислороду составляет 60 мм рт.ст. (100 мм рт.ст. в альвеолярном газе, 40 мм рт.ст. — в крови). Градиент по углекислому газу составляет 6 мм рт.ст. В притекающей крови рС02— 46 мм рт.ст., в альвеолах — 40 мм рт.ст. Эти градиенты и являются движущей силой газообмена между альвеолярным воздухом и кровью. На скорость перехода газов между альвеолярным воздухом и кровью влияют также свойства альвеоло- капиллярной мембраны, через которую идет диффузия газов: площадь диффузионной поверхности, средняя толщина мембраны (около 2 мкм), коэффициент проницаемости этой мембраны для газов. Коэффициент проницаемости через биологические мембраны для углекислого газа весьма высокий (в 25 раз выше, чем у кислорода). Поэтому диффузия углекислого газа в тканях организма и в легких идет быстро и углекислый газ, содержащийся в избытке в венозной крови, как правило, успевает выходить в альвеолярный воздух даже при некоторой недостаточности кровотока или вентиляции, в то время как обмен кислорода нарушается.

Об уровне проницаемости альвеоло-капиллярного барьера Для кислорода судят по показателю, называемому диффузионной способностью легких по кислороду (ДЛо2). В норме, когда взрослый человек находится в состоянии покоя, величина■jT С>2=20—25 мл кислорода мин/мм рт.ст. Показатель диффузионной способности легких по кислороду отражает объем

Города, переходящий из альвеолярного воздуха в кровь за

Атмосфера Выдыхаемый воздух

Объем

130-175 мл Поток -1 м/с

Проводящая зона I генерации бронхов 0 -16 (14-16 — конечные бронхиолы)

Переходная 17-19 = промежуточная

Респираторная 20 - 22 альв.ходы 1 23 альв. мешочки

+ \ Объем 200 мл Конвекция + у 5 ^ \ Поток -1 см/с диффузия

Диффузия """"«ч Диффузия

Альвеолярный воздух

о2С02N2

.

(Ратм' Рн20)+%0;

100

ро2

Альвеол о-капиллярная мембрана

С02

0,5

- 2,5 мкм

Венозная

кровь ^^ 0,7 с

р02=40

мм; = 12-об% рС02=46

мм; = 57-об%

р02=95

мм; = 18-20-об% рС02=40

мм; = 52-об%

Рис.

10.4.

Условия газообмена между альвеолярным

воздухом и кровью

НСО,

одну минуту, приразности между парциальным давлением кислорода в альвеолярном воздухе и напряжением его в крови, равной 1 мм рт.ст. При физической нагрузке ДЛо2может возрасти до предела 70 мл кислорода мин/мм рт.ст.

Скорость движения крови в легочных капиллярах такая, что один эритроцит проходит через капилляр за 0,75 с. Этого времени вполне достаточно для практически полного уравновешивания парциального давления кислорода и углекислого газа в альвеолах

и напряжения их в крови легочных капилляров. У здорового человека в оттекающей от легких по легочным венам крови вобычныхусловияхнапряжение кислорода составляет 90—100мм рт.ст., напряжение углекислого газа — 40мм рт.ст.

Взаимосвязь вентиляции, кровотока и гравитации. Для нормального газообмена важным является адекватное соотношение величин легочной вентиляции и легочного кровотока. В норме соотношение объемов легочной вентиляции и легочного кровотока близко к 1 (МОД = 4—6 л и МОК = 5— 6 л). Однако в разных участках легких это соотношение не одинаково (выделяют зоны Веста).

В связи с тем что давление в легочных артериях низкое (не превышает 30 мм рт.ст.), на легочный кровоток сильно влияет положение участка легкого относительно уровня сердца. Если человек находится в вертикальном положении, то верхушки легких располагаются на 15—25 см выше уровня желудочков и большая часть давления, создаваемого правым желудочком сердца, расходуется на подъем крови, поэтому в капиллярах верхушек легких отмечается пониженное давление и объемный кровоток. Следствие этого — вентиляция альвеол в верхних участках легких превышает перфузию (объемный кровоток) в 2—3 раза. В нижних долях легких наблюдается обратное соотношение. Сила тяжести способствует притоку крови к этим долям и кровоток в них в 2—3 раза превышает вентиляцию. В среднем же по легким соотношение между вентиляцией и перфузией составляет 0,8— 1.

Учет влияния гравитации (силы тяжести) на кровоток имеет значение во врачебной практике. В частности, у взрослых людей при одностороннем воспалении легкого оксигенация крови улучшается при таком положении больного, когда здоровое легкое находится ниже воспаленного.

Особенностью легочного кровотока является также то, что вотличие от всех других сосудов при снижении напряжения кислорода сосуды легких сужаются и кровоток в них уменьшается. Такая реакция сосудов способствует подстройке величины легочного кровотока к величине вентиляции альвеол. В результате получается то, что в участках легких с большей вентиляцией (и большим парциальным давлением кислорода)кР°воток усиливается, а в плохо вентилируемых — ослабляет-Ся- Это обеспечивает условия для достаточного насыщениякРови кислородом.

12зак. 181 353