Ендодонтія / 14 Травмы зубов / 06 Трещины

.docТрещины

Трещины коронки образуются как в реставрированных, так и в нелеченных зубах. Чаще встречаются вертикальные трещины. Вертикальные трещины обычно проходят через коронку зуба в медиодистальном направлении и могут затрагивать одну или обе контактных поверхности зуба. Риск появления трещин увеличивают все факторы, нарушающие структурную целостность зуба, включая парафункциональные привычки, чрезмерную жевательную нагрузку, кариес, парапульпарные штифты и неправильно сформированные полости (Abou-Rass, 1983). Трещины чаще всего встречаются в нижних первых молярах и верхних премолярах. Клинические проявления зависят от глубины трещины. При поверхностных трещинах болевые симптомы появляются довольно редко. Часто отмечаются дискомфорт при жевании и боль при нагрузке на зуб. Глубокие трещины, проникающие в пульпу, вызывают симптомы острого необратимого пульпита. Трещины обычно связаны не с каким-либо определенным симптомом, а скорее с наличием большого числа различных жалоб (Guertsen, 1992).

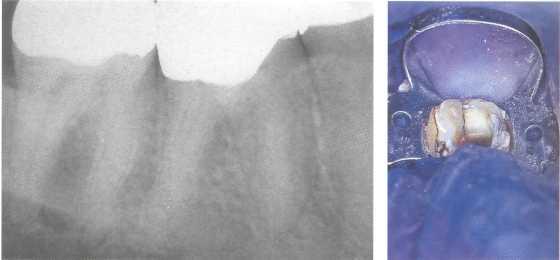

Рис. 711. Диагностика. На рентгенограмме нижнего второго моляра виден периапи-кальный дефект кости у апексов. Линии перелома и другие его признаки не определяются. Справа: снята искусственная коронка, которая была зафиксирована 8 лет назад. В глубине полости видна трещина.

Рис. 712. Кариес.

После удаления кариозных тканей линия перелома стала видна более четко. Фрагменты зуба неподвижны относительно друг друга. Можно предположить трещину.

Справа: кариес на дистальной поверхности коронки и дне полости.

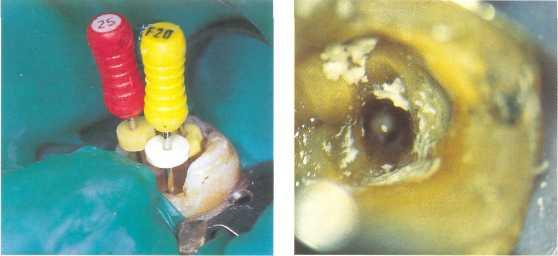

Рис. 713. Доступ к корневым каналам.

После удаления крыши пульповой камеры стало видно, что линия перелома проходит через все дно полости до устья медиального канала. Проведено зондирование корневых каналов, удалена некротизированная пульпа, расширена коронковая часть каналов.

При подозрении на трещину необходимо провести тщательный осмотр зуба при помощи увеличительных стекол, ультрафиолетового света и электронного кариесметра. Если сомнения сохраняются, окклюзионную поверхность зуба окрашивают метиленовым синим. Эти методы не позволяют определить точную глубину и направление трещины, но позволяют выявить ее наличие. После того как были исключены все другие возможные причины имеющихся клинических симптомов, пациента просят быстро закрыть рот несколько раз. Боль при нагрузке является признаком неполного вертикального перелома зуба. Лечение в таких случаях начинают со стабилизации зуба стальным кольцом (Liu, Sidhu, 1995).

Если симптомы пульпита сохраняются, проводят эндодонтическое лечение зуба. При этом нельзя сильно расширять корневые каналы. В каналы вводят временную повязку и через некоторое время при отсутствии симптомов пломбируют термопластичной гуттаперчей. В исследовании Liu и Sidhu (1995) эндодонтическое лечение в этих случаях не имело осложнений вне зависимости от применяемой методики. Затем коронковую полость герметично закрывают адгезивным цементом и композитным материалом. Окончательную реставрацию проводят при помощи вкладки или искусственной коронки (Friedman et al., 1993).

Рис. 714. Определение рабочей длины.

После осторожного расширения коронковой части каналов была определена рабочая длина на рентгенограмме. Рабочую длину дистального канала необходимо корректировать. Слева: в медиальные каналы введены файлы различного размера: 15-й в медиальный канал и 20-й — в дистальный.

Р ис.

715. Определение рабочей длины.

ис.

715. Определение рабочей длины.

После консервативной обработки корневых каналов до 30-го размера при отсутствии кровотечения была сделана вторая рентгенограмма для определения рабочей длины. Видно уменьшение кривизны медиальных каналов. Рабочую длину дистального канала необходимо еще немного уменьшить. Слева: после промывания и высушивания корневых каналов они были плотно запломбированы гидроксидом кальция.

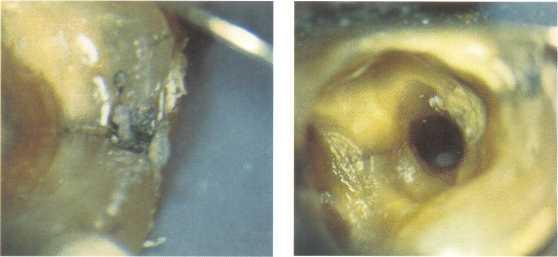

Рис. 716. Повторная инструментальная обработка. Через 3 мес. клинические симптомы отсутствовали, боль при перкуссии значительно уменьшилась, поэтому временную повязку удалили. Под операционным микроскопом (увеличение х20) видно, что линия перелома проходит по устьям каналов.

Рис. 717. Инструментальная обработка. Слева: медиальные каналы повторно обработаны инструментально до размера апикального мастер-файла и промыты раствором гипохлорита натрия. Справа: для определения остатков гидроксида кальция в канале используют хирургический микроскоп.

Рис. 718. Осмотр под микроскопом.

Слева: при помощи микроскопа под увеличением х25 осмотрена дистальная часть линии перелома и удалены остатки кариозных тканей.

Справа: канал промыт и высушен. При помощи бумажного штифта определяют наличие кровоточивости в канале, что свидетельствовало бы о полном переломе. Кровотечения не обнаружено.

Рис. 719. Пломбирование корневых каналов.

Слева: после примерки гуттаперчевый штифт 30-го размера был зафиксирован и канал запломбирован гуттаперчей, не прикладывая больших латеральных сил.

Справа: концы гуттаперчевых штифтов, выступающие из устьев каналов, срезаны разогретым экскаватором.

Рис. 720. Контроль и наблюдение.

Слева: гуттаперчу удаляют на глубину 1 мм от уровня устьев каналов. Кровоточивость из линии трещины осложнила бы лечение, однако, в данном случае это не определялось даже под микроскопом.

Справа: на рентгенограмме видно плотное, гомогенное заполнение каналов. Через 3 мес. отмечено заметное уменьшение размеров периапикального дефекта кости.