Ендодонтія / 12 Ошибки эндодонтического лечения и их устранение / 08 Обход сломанных инструментов

.docОбход сломанных инструментов

Всякий раз, когда врач обнаруживает эндодонтическую ошибку перед тем, как начать ее устранение, необходимо дать пациенту подробные разъяснения. Возможными осложнениями в процессе распломбировывания корневого канала являются перфорация, отлом инструмента в канале и проталкивание пломбировочного материала или части инструмента в периапикальные ткани. Зная все существующие альтернативы, пациент должен самостоятельно решить, хочет ли он, чтобы было сделано все возможное для сохранения зуба.

Masseran (1966, 1972) разработал набор инструментов, состоящий из трепанов различной длины и диаметра, которые используются для разрыхления материала вокруг отломка инструмента, чтобы этот отломок можно было без труда удалить небольшим пинцетом. Их применение ограничено в тех случаях, если канал искривлен или очень узкий или если фрагмент инструмента находится в апикальной части канала. В то же время расширение канала до 120—150-го размера ослабляет ткани зуба и может привести к перфорации.

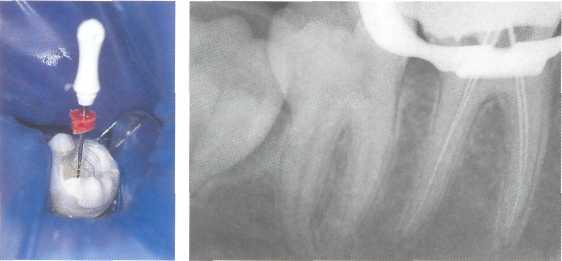

Рис. 610. Отлом инструмента в канале.

При прохождении канала по длине в дистальном корневом канале сломался Н-файл. В канале остался фрагмент длиной около 3 мм. Его невозможно сместить, однако К-файл может обойти его.

С лева:

положение фрагмента сломанного

файла в канале определяется при

помощи Н-файла.

лева:

положение фрагмента сломанного

файла в канале определяется при

помощи Н-файла.

Рис. 611. Создание доступа к фрагменту.

После того как ручными инструментами была проверена проходимость канала, борами Gates-Glidden были расширены его коронковая и средняя трети. Фрагмент сломанного инструмента не удалось сместить даже при обработке ультразвуковым файлом.

Слева: коронковую часть канала расширяют борами Gates-Glidden.

Если инструмент ломается в апикальной трети узкого, искривленного канала и фрагмент невозможно удалить, предпринимаются попытки обойти его, осторожно расширить канал и запломбировать его гуттаперчей. Стальные фрагменты инструментов, оставленные в канале, Eleazer (1991) считает относительно инертными. Автор не обнаружил признаков коррозии этих фрагментов ни при помощи сканирующей электронной микроскопии, ни микроаналитическими методами. В то же время фрагменты серебряных штифтов подвергаются коррозии и поэтому подлежат обязательному удалению.

Рис. 612. Инструментальная обработка. При обильном промывании и с помощью хелатных соединений фрагмент инструмента удалось обойти файлом, после чего канал был расширен натри размера.

Справа: дистальный корневой канал расширяют до 30-го размера до апикального сужения.

После распломбировывания корневого канала в 13% случаев развивается острая воспалительная реакция, даже если до этого болевые симптомы отсутствовали. Риск возрастает при наличии очага деструкции тканей в периапикальной части. В 69% случаев причиной острой реакции являются бактерии, оставшиеся в канале и выведенные за верхушку в процессе инструментальной обработки (Lin et al., 1991). Поэтому после распломбировывания корневого канала рекомендуется вводить в канал гидроксид кальция на 4—12 нед.

Рис. 613. Примерка мастер-штифта.

После инструментальной обработки каналы были заполнены гидроксидом кальция под временную повязку. Через 3 нед. повязка была удалена. В каналы введены мастер-штифты. Их положение контролируется на рентгенограмме. Локализация фрагмента инструмента в дистальном канале обведена в кружок.

Рис. 614. Обтурация корневых каналов.

Корневые каналы заполняют дополнительными гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации. В результате фрагмент сломанного инструмента оказался окруженным гуттаперчей. Справа: часть канала выше отломка инструмента была запломбирована дополнительно большим количеством штифтов.

Рис. 615. Наблюдение.

На рентгенограмме, сделанной через 2 года после лечения, признаки периапикального воспаления не определяются. Фрагмент инструмента, заключенный в гуттаперчу, виден слабо. Слева: на схематичном рисунке показано положение фрагмента сломанного инструмента в канале. Его наличие не представляет опасности для здоровья пациента.