- •Глава 10 Эндодонтия e. В. Боровский

- •10.1 Пульпа зуба — структура и функция

- •10.2. Воспаление пульпы — пульпит

- •10.2.1. Классификация пульпитов

- •10.2.2. Клиническое проявление пульпита

- •10.3. Периодонт — структура и функция

- •10.4. Периодонтит

- •10.5.1. Эндодонтическое лечение

- •10.5.2. Сохранение жизнеспособной пульпы

- •10.5.3. Оказание неотложной помощи

- •10.5.3.1. Помощь при болях

- •10.5.3.2. Устранение отека

- •10.5.3.3. Помощь при травматических повреждениях зубов

- •10.5.4. Эндодонтические инструменты

- •10.5.5. Лечение корневого канала

- •10.5.5.1. Основные методы обтурации системы корневых каналов

- •10.5.6. Использование внутриканального штифта для реставрации коронки

- •10.5.7. Ошибки и осложнения при эндодонтическом лечении и после его завершения

- •2. Перфорация корневого канала:

- •3. Отлом эндодонтического инструмента в канале корня:

- •4. Некачественное прохождение корневого канала:

- •5. Некачественное пломбирование корневого канала:

- •10.5.8. Эффективность эндодонтического лечения

- •10.6.1. Гемисекция, ампутация корня, коронорадикулярная сепарация, реплантация

- •10.6.2. Хронический периодонтит и радикулярные кисты

- •10.6.3. Перфорации полости зуба

- •10.6.4. Резорбции корней зубов

- •10.6.5. Ретроградное пломбирование

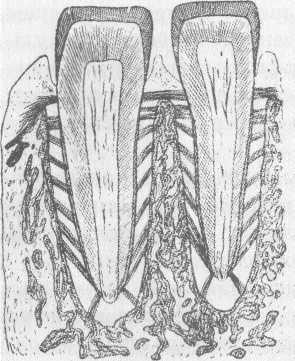

10.3. Периодонт — структура и функция

Периодонт (peri — вокруг, odontos — зуб) — периодонтальная связка, перицемент — соединительная связка, удерживающая корень зуба в альвеоле челюсти. По другому определению, периодонтом называют ткань, заполняющую щель между компактной пластинкой альвеолы и цементом, которая развивается из мезенхимных клеток наружного слоя зубного мешочка.

П ериодонт

состоит из пучков коллагеновых волокон,

проходящих от цемента корня до костной

ткани альвеолы. У вершины межзубной

перегородки они имеют горизонтальное

направление, а часть из волокон, выходя

из цемента, вплетаются в десну, образуякруговую

связку зуба. Некоторые

волокна проходят над вершиной межзубной

перегородки, соединяя соседние зубы.

Однако большинство коллагеновых волокон

имеют косой ход, приобретая радиальное

направление у верхушки корня. Косое,

а затем радиальное направление волокон

обеспечивает надежную фиксацию корня

в альвеоле (рис.

10.3). В

промежутках между пучками волокон

располагается рыхлая соединительная

ткань, в которой проходят кровеносные

и лимфатические сосуды. Кровеносные

сосуды периодонта сообщаются

анастомозами с сосудами костной ткани,

десны. В меньшей степени выявляются

анастомозы сосудов периодонта с сосудами

пульпы зуба, что обусловлено наличием

дополнительных каналов, соединяющих

периодонт с корневым каналом. Из клеточных

элементов в периодонте присутствуют

фибробласты, макрофаги, плазматические

клетки, остеобласты и остеокласты.

Наиболее многочисленную группу клеток

составляют фибробласты. В них

обнаруживается высокая активность

щелочной фосфатазы, с функцией

фибробластов, кроме того, связывают

образование основного вещества и

волокнистых структур периодонта.

При патологическом процессе они участвуют

в регенерации волокнистых структур.

Кроме того, в периодонте обнаруживаются

эпителиальные клетки Маляссе, которым

отводится значительная роль при

образовании эпителиальной выстилки

кисты.

ериодонт

состоит из пучков коллагеновых волокон,

проходящих от цемента корня до костной

ткани альвеолы. У вершины межзубной

перегородки они имеют горизонтальное

направление, а часть из волокон, выходя

из цемента, вплетаются в десну, образуякруговую

связку зуба. Некоторые

волокна проходят над вершиной межзубной

перегородки, соединяя соседние зубы.

Однако большинство коллагеновых волокон

имеют косой ход, приобретая радиальное

направление у верхушки корня. Косое,

а затем радиальное направление волокон

обеспечивает надежную фиксацию корня

в альвеоле (рис.

10.3). В

промежутках между пучками волокон

располагается рыхлая соединительная

ткань, в которой проходят кровеносные

и лимфатические сосуды. Кровеносные

сосуды периодонта сообщаются

анастомозами с сосудами костной ткани,

десны. В меньшей степени выявляются

анастомозы сосудов периодонта с сосудами

пульпы зуба, что обусловлено наличием

дополнительных каналов, соединяющих

периодонт с корневым каналом. Из клеточных

элементов в периодонте присутствуют

фибробласты, макрофаги, плазматические

клетки, остеобласты и остеокласты.

Наиболее многочисленную группу клеток

составляют фибробласты. В них

обнаруживается высокая активность

щелочной фосфатазы, с функцией

фибробластов, кроме того, связывают

образование основного вещества и

волокнистых структур периодонта.

При патологическом процессе они участвуют

в регенерации волокнистых структур.

Кроме того, в периодонте обнаруживаются

эпителиальные клетки Маляссе, которым

отводится значительная роль при

образовании эпителиальной выстилки

кисты.

Рис. 10.3. Строение периодонта. Различное направление пучков волокон, удерживающих зуб в лунке. Вертикальный срез. Схема.

Функции периодонта. В первую очередь периодонт осуществляет фиксацию зуба в альвеоле. Физиологическая подвижность зуба постепенно увеличивается по мере развития патологического процесса. Считают, что физиологическая подвижность обусловлена неодинаковым размером периодонтальной щели в различных отделах. Л. И. Фалин (1993), на основании данных литературы, указывает, что у шейки зуба ее ширина наибольшая — 0,3—5 мм, у верхушки корня — 0,25 мм, а в средней части — 0,15—0,2 мм. Размер периодонтальной щели у резцов значительно больший, чем у моляров. При повышенной нагрузке на зуб может произойти утолщение тканей периодонта, что рентгенологически проявляется в виде расширения периодонтальной щели. Важное значение имеет трансформация жевательного давления, т. е. равномерное распределение его во все стороны. Осуществляется это благодаря заполнению периодонтальной щели тканевой жидкостью. Наличие в периодонте большого количества нервных волокон и чувствительных нервных окончаний обеспечивает рефлекторную регуляцию жевательного давления. Кроме того, периодонт является своеобразным, довольно тонким, органом осязания. Нервные волокна попадают в периодонт двумя путями: первый — через ответвления от сосудисто-нервного пучка, идущего к пульпе, второй — через отверстия в костной ткани альвеолы.