Posobie_Vvedenie_v_EKG

.pdf

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА РЕГИСТРАЦИИ ЭКГ

ЭКГ регистрируется с помощью специальных приборов, называемых электрокардиографами, преобразующими электрические колебания тканей в механические. Разность биоэлектрических потенциалов, возникающая при возбуждении сердечной мышцы, воспринимается электродами, расположенными на теле обследуемого. Расположение электродов может быть различным. Специальное расположение электродов называется отведением. ЭКГ-отведения бывают двух- и однополюсными. Двухполюсные отведения регистрируют разность потенциалов между двумя точками тела, однополюсные — отражают разность биопотенциалов какого-либо участка тела и потенциала, постоянного по величине, условно принятого за нуль. Для создания нулевого потенциала применяют объединенный электрод Ф. Вильсона (индифферентный), образующийся при соединении проводами (через добавочное сопротивление) трех конечностей (правой руки, левой руки и левой ноги), или объединенный электрод Е. Гольдбергера, исключающий из объединения электрод той конечности, от которой снимается ЭКГ (усиленное отведение от конечности).

При регистрации ЭКГ обязательно используются 12 отведений:

3 - стандартные двухполюсные, предложенные В. Эйнтховеном (1898); 3 - усиленные однополюсные от конечностей, предложенные Е. Гольдбергером

(1942); 6 - грудных однополюсных, предложенных Ф. Вильсоном (1934).

Все электроды маркированы цветом: при наложении на конечности – красный - накладывают на правую руку, жёлтый — на левую руку, зеленый - на левую ногу, чёрный (заземление пациента) — на правую ногу.

Для наложения грудного электрода используется специальная резиновая груша или другое фиксирующее электрод приспособление.

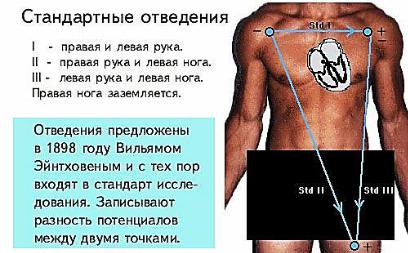

Для регистрации стандартных двухполюсных отведений (Рис.12) электроды накладывают на конечности с попарным их подключением к электрокардиографу:

I отведение — правая рука (-) и левая рука (+); II отведение — правая рука (-) и левая нога (+); III отведение — левая рука (-) и левая нога (+).

Рис.12 Стандартные отведения I, II, III

Любое отведение результирует динамику ЭДС одновременно всех камер и стенок сердца. И, тем не менее, каждое отведение имеет свои приоритеты. В конечном итоге наиболее чутко, полно и точно активный электрод улавливает биопотенциалы тех

Kolomiets

отделов миокарда, которые обращены непосредственно к нему. На этом принципе и базируется топическая диагностика поражений сердца. Необходимо отметить, что I отведение точнее всего регистрирует изменение потенциала боковой стенки левого желудочка за исключением ее высоких отделов. II отведение отражает состояние миокарда левого желудочка вдоль продольной оси и именно поэтому не имеет самостоятельной диагностической ценности. Как “отведение-свидетель” оно лишь

подтверждают изменения на ЭКГ, которые обнаруживаются либо в I, либо в III отведениях. III отведение характеризует состояние биоэлектрической активности, правого желудочка и заднедиафрагмальных (нижних) отделов левого желудочка.

Двухполюсные отведения не могли удовлетворить потребностей клиники, поскольку чересчур большая площадь миокарда оставалась вне их досягаемости. Со всей очевидностью встала проблема совершенствования систем наложения электродов.

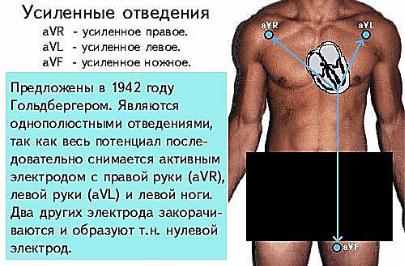

Усиленные однополюсные отведения от конечностей, обозначаемые аббревиатурой aV*, в практику электрокардиографии ввел Е.Гольдбергер (E.Goldberger) в начале 40-х годов. Их три: aVR - отведение от правой руки, aVL - отведение от левой руки, аVF**- отведение от левой ноги (1 а -первая буква англ. слова augmented -усиленный; V - общепринятый символ потенциала от англ. voltage, R, L и F — начальные буквы англ. слов right - правый, left — левый и foot — нога).

Как и двухполюсные отведения, они исследуют ЭДС сердца во фронтальной плоскости. Положительный электрод крепится на соответствующей конечности; функцию отрицательного выполняет так называемый объединенный электрод Гольдбергера. Он соединяет две другие конечности, что делает его практически индифферентным (Рис 13).

Рис. 13 Усиленные отведения от конечностей (aVR, aVL, аVF)

Отведение aVR подобно II отведению, “просматривает” весь миокард по длине. Их оси располагаются по соседству, но в aVR результирующий вектор ЭДС сердца, в отличие от II отведения, направлен от активного электрода. С учетом противоположной полярности, отведение аVR является почти зеркальным отражением II отведения –

зубцы имеют противоположную направленность от изолинии на ЭКГ.

Отведение aVL отражает колебания потенциала боковой стенки левого желудочка. Отведение aVF, как и III отведение, в равной степени характеризует электрическую активность и правого желудочка, и нижних (заднедиафрагмальных) отделов левого

желудочка.

Kolomiets

По аналогии с aVR, отведения аVL и aVF тоже находятся в сопоставимых отношениях со стандартными отведениями: aVL напоминает I отведение, aVF - III отведение.

Необходимо отметить, что внедрение однополюсных отведений от конечностей позволило расширить диагностические возможности ЭКГ. До введения в практику отведения аVL не распознавались поражение высоких отделов боковой стенки левого желудочка, в частности боковой инфаркт, поскольку эта область оставалась “вне видимости” I отведения. Отведение аVF выполняет функцию своего рода арбитра,

позволяя устранить встречающуюся двусмысленность отклонений, которые фиксируются иногда в III отведении. Сказанное относится к зубцам Q и T. Если в aVF происходит исправление или нормализация в одних случаях зубца Q, в других Т, то изменения в III отведении не являются признаком патологии и могут быть отнесены на счет конституциональных или иных экстракардиальных причин. Если отведение aVF подтверждает изменения, которые фиксируются в III отведении, то их патологический характер не вызывает сомнений.

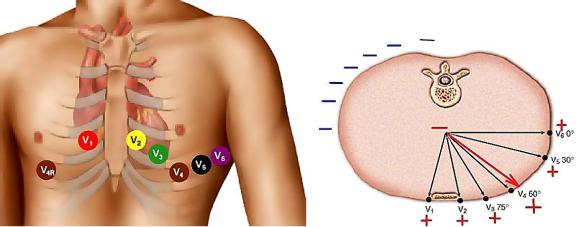

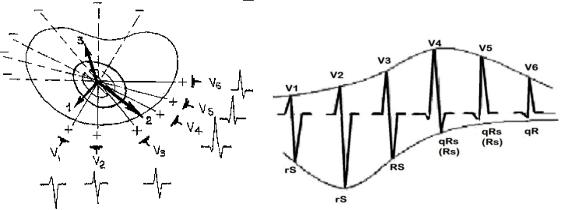

Грудные однополюсные отведения регистрируют разность биопотенциалов между положительным, активным электродом, расположенным в определенных точках на поверхности грудной клетки, и объединенным, отрицательным, индифферентным электродом Вильсона. Грудной электрод последовательно фиксируется в следующих позициях:

V1 — в IV межреберье у правого края грудины;

V2 — в IV межреберье у левого края грудины;

V3 — на уровне IV ребра по левой парастернальной линии (между V2 и V4); V4 — в V межреберье по левой среднеключичной линии;

V5 — в V межреберье по левой передней подмышечной линии;

V6 — в V межреберье по левой средней подмышечной линии (Рис.14)

В необходимых случаях, для диагностики очаговых изменений миокарда в заднебазальных отделах левого желудочка можно регистрировать еще три грудных, дополнительных, отведения, располагая активный электрод на уровне V межреберья по задней подмышечной (V7), левой лопаточной (V8) и левой паравертебральной (V9) линиям.

Рис. 14 Схема наложения электродов по Вильсону и проекция вектора ЭДС на горизонтальную плоскость

Последовательную запись всех отведений осуществляют путем поворота ручки переключателя отведений, вмонтированной в панель электрокардиографа.

Для диагностики нарушений в базальных отделах желудочков (ишемия, некроз), а также при увеличении сердца книзу до VI и даже VII межреберья грудные электроды

Kolomiets

можно располагать по тем же линиям, но на 1 или 2 межреберья выше или ниже общепринятых уровней, с обязательным указанием цифры межреберья вверху обозначения отведения. Например, V12 , V22 означает, что электроды расположены в первой и второй позициях во II межреберье.

При декстрокардии грудные электроды располагают на правой половине грудной клетки в определенной последовательности от V1 до V6 (их обозначают V1R-V6R). Соответственно накладывают электроды и на конечностях.

Для диагностики гипертрофии правого желудочка могут использоваться отведения V3R-V6R, позволяющие получить дополнительную ЭКГ-информацию.

Еще в 1938 г. В. Небом предложено снимать три грудных двухполюсных отведения: D (Dorsalis), A (Anterior) и I (Inferior). При этом используют электроды, применяемые для регистрации стандартных отведений, но с расположением их на грудной клетке: во II межреберье у правого края грудины красный электрод (с правой руки), по левой задней подмышечной линии на уровне V межреберья - желтый (с левой руки) и в V межреберье

по левой среднеключичной линии - зеленый (с левой ноги). Соответственно I стандартному отведению по методике Неба регистрируют отведение D, соответственно

II— отведение А и соответственно III — отведение i (Рис. 15). Применение данной методики способствует выявлению гипертрофии желудочков сердца, нарушений коронарного кровообращения в заднедиафрагмальной области сердца, удобно при проведении функциональных проб с физической нагрузкой.

Рис 15 Схема отведений по Небу Более информативной для выявления очаговых изменений в заднедиафрагмальной

области левого желудочка считается методика регистрации четырех грудных отведений по Слопаку-Партилле (S1, S2, S3, S4), которые представляют собой видоизмененное отведение D. При этом электрод с левой руки (жёлтый) фиксируют в грудной позиции V7, а с правой руки (красный) перемещают последовательно по линии, соединяющей две позиции: во II межреберье слева у края грудины (S1) и во II межреберье по передней подмышечной линии (S4). Позиции электродов S2 и S3 располагаются на равном расстоянии между позициями S1 и S4. При регистрации этих отведений переключатель на электрокардиографе устанавливают в положение 1 (Рис.15)

Рис. 15 Схема отведений по Слопаку-Партилле и Небу.

Kolomiets

ЗУБЦЫ, ИНТЕРВАЛЫ И СЕГМЕНТЫ НОРМАЛЬНОЙ ЭКГ

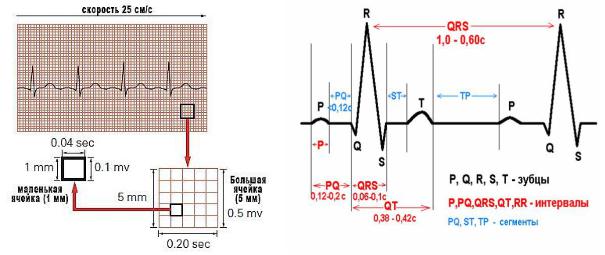

Запись ЭКГ осуществляется на бумагу с миллиметровыми делениями, как по вертикали, так и по горизонтали, что позволяет оценить амплитудные параметры основных зубцов (1мм по вертикали равен 0,1 мВ), а также некоторые временные характеристики (ширину зубцов, а также длительность сегментов и интервалов). При скорости записи 25см/с 1мм по горизонтали по продолжительности равен 0,04с, а при 50 см/с – 0,02с.

Рис. 16 Основные параметры ЭКГ в норме

Зубцы обозначают латинскими буквами Р, Q, R, S, Т, U. Зубцы, направленные кверху, рассматриваются как положительные (+), а книзу — как отрицательные (-). Вольтаж (амплитуду) зубцов определяют по смещению от нулевой (изоэлектрической) линии и выражают в миллиметрах или милливольтах. Продолжительность (ширину) зубцов и интервалов измеряют на изоэлектрической линии и выражают в секундах. Изоэлектрическая линия определяется на уровне электрической диастолы, когда ЭДС сердца равна нулю и соответствует сегменту Т - Р на ЭКГ (рис.16).

Зубец Р отражает возбуждение (деполяризацию) предсердий. В норме зубец Р у взрослых всегда положительный в I, II , aVF, V2-V6 отведениях, в отведении aVR — отрицательный. В отведениях III, aVL, V, зубец Р может быть положительным, отрицательным, двухфазным, сглаженным (изоэлектричным). Амплитуда (высота) Р не превышает 2-2,5мм, а ширина (продолжительность) - 0,10-0,11 с.

Интервал Р—Q (от начала зубца Р до начала зубца Q или при его отсутствии до начала зубца R) характеризует время прохождения импульса от предсердий к желудочкам по АВ-узлу, пучку Гиса и его ветвям. В норме продолжительность интервала P-Q варьирует от 0,12 до 0,20 с и зависит от частоты сердечных сокращений. Отношение продолжительности зубца Р к длительности сегмента P—Q (индекс Макруза) составляет

1,1-1,6.

Зубец Q отражает возбуждение межжелудочковой перегородки, его амплитуда в норме не превышает 1/4 амплитуды зубца R соответствующего отведения, ширина — не более 0,03 с. Зубцом Q является первый отрицательный зубец комплекса QRS, предшествующий зубцу R. Зубцом R является первый положительный зубец комплекса QRS. Зубец Q — непостоянный зубец ЭКГ. Он может регистрироваться во всех трех стандартных отведениях, но чаще бывает в одном или двух (I и II или II и III). В III стандартном отведении у гиперстеников, тучных, людей он может быть глубоким и широким (больше общепринятых величин), за ним следует маленький зубец r, или даже типа QS (зубец Парди). Однако такой глубины и продолжительности зубец Q (как

Kolomiets

разновидность нормы) в III стандартном отведении, снятом на высоте вдоха, обычно уменьшается (позиционный Q), а в патологических случаях не изменяется. В

отведениях aVR и V1 также часто регистрируется глубокий и широкий зубец Q или QS. В отведениях aVL, aVF, V4 -V6 обычно регистрируются нормальной или меньшей амплитуды и продолжительности зубцы Q. В отведениях V2, V3 зубец Q в норме отсутствует.

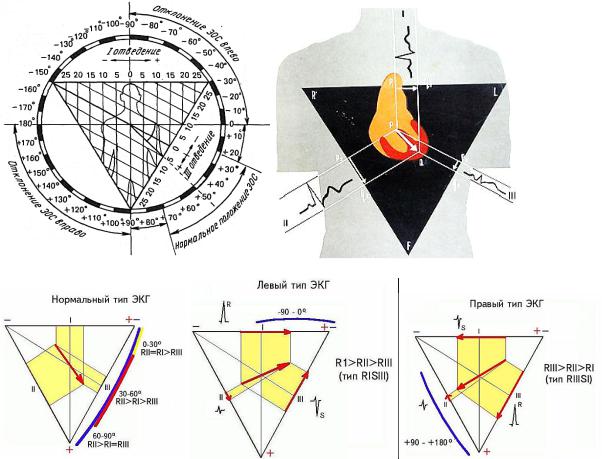

Зубец R отражает возбуждение верхушки и стенок желудочков сердца, амплитуда его колеблется от 5 до 26 мм, а ширина составляет 0,03-0,06 с. Это самый постоянный зубец комплекса QRS. Однако в III стандартном отведении он может отсутствовать у лиц гиперстенической конституции, а также в aVR и V1 отведениях, где может также регистрироваться малый зубец г: ранний (перед зубцом Q) и поздний (после зубца Q). В отведении aVR редко может быть одновременно и ранний и поздний зубец г , в таких случаях поздний зубец обозначается r'. В грудных отведениях амплитуда зубца R постепенно увеличивается от V1-2 до V4, а затем несколько уменьшается.

Зубец S отражает процесс возбуждения основания желудочков сердца, его ширина колеблется от 0,03 до 0,06 с, а глубина не превышает 1/3 амплитуды зубца R соответствующего стандартного отведения и 20 мм в грудных отведениях (V1), постепенно уменьшаясь до V4. В отведениях V5, V6 зубец S имеет малую амплитуду или вообще может отсутствовать. Приблизительное равенство зубцов R и S в грудных отведениях ("переходная зона") обычно отмечается в V3 или V4 (Рис.17)

Рис. 17 Изменения амплитуды зубцов R и S в грудных отведениях (V1 -6)

Зубцы Q, R и S составляют начальную часть желудочкового комплекса, равную по продолжительности 0,06-0,10 с. Место перехода зубца S в сегмент ST обозначается соединительной точкой J , которая в норме не должна смещаться больше 1 мм вверх или

вниз от изоэлектрической линии.

Сегмент (интервал) SТ отражает состояние полного охвата возбуждением желудочков сердца, определяется от конца комплекса QRS до начала зубца Т, продолжительность его от 0,02 до 0,12 с. Обычно он располагается на изоэлектрической линии. В норме допускается смещение сегмента вверх или вниз от нее не более 0,5 мм в отведениях от конечностей, а также вверх не более 2 мм в V1-2 и вниз не более 0,5 мм в V4-6 отведениях.

Зубец Т отражает процесс быстрой реполяризации (восстановления) миокарда желудочков. Амплитуда зубца Т зависит от величины зубца R и составляет не более 2/3—1/2 амплитуды зубца R в стандартных отведениях (2—6 мм), а в грудных отведениях

— 15— 17 мм. Ширина зубца Т колеблется от 0,16 до 0,24 с. В норме зубец Т всегда положительный в I, II, aVF, V2-6 отведениях, в aVR — отрицательный. В III, aVL и V1 отведениях зубец Т может быть положительным, отрицательным, двухфазным или сглаженным (изоэлектричным), что зависит от расположения сердца в грудной клетке. Различной полярности зубец Т в III стандартном отведении как вариант нормы обычно

Kolomiets

выравнивается ("улучшается") при регистрации этого отведения на высоте вдоха.

Сегмент (интервал) ST и зубец Т составляют конечную часть желудочкового комплекса, характеризуя окончание процесса возбуждения (деполяризации) и течение процесса восстановления (реполяризации) желудочков сердца.

Комплекс QRST (интервал Q-T) отражает электрическую систолу желудочков, соответствует периоду от начала деполяризации до окончания реполяризации желудочков. Продолжительность его в норме составляет 0,36-0,44 с и зависит от частоты сердечных сокращений и пола исследуемого (Табл.1)

Таблица 1. Длительность интервала Q-T при различной ЧСС.

ЧСС, |

Длительность |

ЧСС, |

Длительность |

ЧСС, |

Длительность |

уд/мин |

интервала Q Т, с |

уд/мин |

интервала Q-T, |

уд/мин |

интервала Q-T, с |

|

|

|

с |

|

|

40-41 |

0,42-0,51 |

66-67 |

0,33-0,40 |

101-104 |

0,27-0,32 |

42-44 |

0,41-0,50 |

68-69 |

0,33-0,39 |

105-106 |

0,26-0,32 |

45-46 |

0,40-0,48 |

70-71 |

0,32-0,39 |

107-113 |

0,26-0,31 |

47-48 |

0,39-0,47 |

72-75 |

0,32-0,38 |

114-121 |

0,25-0,30 |

49-51 |

0,38-0,46 |

76-79 |

0,31-0,37 |

122-130 |

0,24-0,29 |

52-53 |

0,37-0,45 |

80-83 |

0,30-0,36 |

131-133 |

0,24-0,28 |

54-55 |

0,37-0,44 |

84-88 |

0,30-0,35 |

134-139 |

0,23-0,28 |

56-58 |

0,36-0,43 |

89-90 |

0,29-0,34 |

140-145 |

0,23-0,27 |

59-61 |

0,35-0,42 |

91-94 |

0,28-0,34 |

146-150 |

0,22-0,27 |

62-63 |

0,34-0,41 |

95-97 |

0,28-0,33 |

151-160 |

0,22-0,26 |

64-65 |

0,34-0,40 |

98-100 |

0,27-0,33 |

|

|

Иногда за зубцом Т через 0,02-0,04 с после его окончания регистрируется небольшой, в норме положительный зубец U. Лучше всего он выявляется в V2-V4 отведениях. Генез этого зубца неясен. Считают, что он является отражением следового потенциала в фазу повышенной возбудимости миокарда после систолы, в начале диастолы.

После зубца Т или U до зубца Р следующего сердечного цикла регистрируется горизонтальная линия (интервал Т-Р), отражающая фазу покоя (диастолу) сердечной мышцы.

АНАЛИЗ ЭКГ

Анализ ЭКГ следует начинать с проверки правильности техники ее регистрации. Во-первых, следует обратить внимание на имеющиеся обозначения каждого отведения

ЭКГ, а также на наличие разнообразных помех. Если помехи значительные, ЭКГ нужно переснять.

Во-вторых, необходимо проверить амплитуду контрольного милливольта, которая должна соответствовать 10 мм (0,1 мВ).

В-третьих, следует оценить скорость движения бумаги во время регистрации ЭКГ. Запись ЭКГ принято осуществлять при скорости движения бумажной ленты 50 мм/с, что соответствует 0,02 с в 1 мм. Если скорость движения была иной, то это должно быть отмечено на ЭКГ.

При анализе ЭКГ целесообразно пользоваться ЭКГ-линейкой или циркулем, специальными таблицами и схемами

Определение ритма сердца и числа сердечных сокращений

Определение ритма сердца и числа сердечных сокращений обычно производится по II стандартному отведению, а при необходимости и по другим отведениям.

В норме ритм сердца синусовый (водитель ритма в СА-узле), правильный (регулярный).

Kolomiets

При этом во II стандартном отведении, а также в I, aVF,V4-6 отведениях регистрируются положительные зубцы Р, одинаковые по форме в одном и том же отведении и одинаково удаленные от комплекса QRS.

В патологических случаях могут быть различные варианты несинусового ритма: предсердный, из АВ-соединения, желудочковый (идиовентрикулярный), мигрирующий, эктопические (замещающие) ритмы (см. аритмии сердца).

Регулярность сердечного ритма оценивается путем измерения продолжительности интервалов R-R между последовательно зарегистрированными сердечными циклами. Если интервалы R-R равны или отличаются друг от друга на + 10% средней величины, ритм сердца считается правильным. В остальных случаях диагностируется неправильный (нерегулярный) ритм.

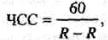

Частота сердечных сокращений (ЧСС) в 1 мин определяется по формуле

где 60 — число секунд в минуте; R-R — длительность интервала в секундах (с).

При неправильном ритме можно определить среднюю ЧСС или указать минимальную (по длительности наибольшего интервала R-R) и максимальную (по длительности наименьшего интервала R-R).

В повседневной практике ЧСС обычно определяют с помощью специальных таблиц, где для каждой продолжительности интервала R-R указана заранее вычисленная ЧСС (см. табл. 2).

Таблица 2. Зависимость ЧСС от длительности интервала R-R

Длительность |

ЧСС |

в |

Длительность |

ЧСС |

в |

интервала R–R, с |

мин. |

|

интервала R–R, с |

мин. |

|

|

|

|

|

|

|

1.50 |

40 |

|

0.85 |

70 |

|

1.40 |

43 |

|

0.80 |

75 |

|

1.30 |

46 |

|

0.75 |

80 |

|

1,25 |

48 |

|

0.70 |

86 |

|

1.20 |

50 |

|

0.65 |

82 |

|

1.15 |

52 |

|

0.60 |

100 |

|

1.10 |

54 |

|

0.55 |

109 |

|

1.05 |

57 |

|

0.50 |

120 |

|

1.00 |

60 |

|

0.45 |

133 |

|

0.95 |

63 |

|

0.40 |

150 |

|

0.90 |

66 |

|

0.35 |

172 |

|

Последовательное описание и измерение зубцов и интервалов ЭКГ:

P, P-Q , Q, QRS, QT, R(S)-T, T, U

Поскольку QT (длительность электрической систолы желудочков) зависит от ЧСС и пола исследуемого, необходимо найденную величину сравнить с должной (указать в скобках).

Должную величину QT можно определить по формуле Базетта - , где QTc (корригированный QT) вычисляется путём деления измеренного QT на корень квадратный интервала RR. Фактическая продолжительность QT не должна отличаться от должной более чем на 15%.

, где QTc (корригированный QT) вычисляется путём деления измеренного QT на корень квадратный интервала RR. Фактическая продолжительность QT не должна отличаться от должной более чем на 15%.

Чтобы судить об электрической систоле сердца можно определять и систолический показатель (Л.И. Фогельсон, И.А. Черногоров, 1928). Систолический показатель (СП) — это

Kolomiets

выраженное в процентах отношение длительности электрической систолы к величине сердечного цикла (СП=QT/R-R x 100). В норме систолический показатель не должен превышать 50%, а его отклонение от должной величины более 5%.

Поскольку по продолжительности электрическая систола сердца в норме почти совпадает с механической, то значительное отклонение найденных показателей от должных косвенно свидетельствует о неполноценности сократительной активности миокарда.

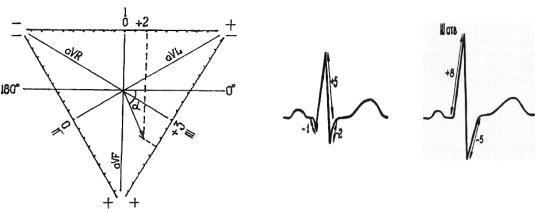

Определение электрической оси сердца Электрическая ось сердца (ЭОС) характеризует направление волны возбуждения в

течение всего периода ее распространения по миокарду желудочков. ЭОС— это проекция суммарной ЭДС деполяризации желудочков на фронтальную плоскость. Ее направление зависит от положения сердца в грудной клетке. В норме электрическая и анатомическая оси сердца имеют почти одинаковое направление и положение, но электрическая ось находится несколько сзади от анатомической, угол между ними колеблется в пределах 5-

15°.

Величину угла α (ЭОС) можно определить путем геометрического построения в треугольнике Эйнтховена, зная величины зубцов в двух любых стандартных или однополюсных отведениях. Для этого в миллиметрах вычисляется алгебраическая сумма амплитуд зубцов комплекса QRS, например, в отведениях I и III (Рис. 18)

Рис. 18 Определение ЭОС по Эйнтховену |

|

|

|

(I отв. : q= -1мм,R= +5мм, S= -2мм; |

III отв.: R- +8мм, S= -5мм) |

|

|

Если угол альфа колеблется от +30 до +70°, то направление |

электрической |

оси |

|

обозначается как нормальное, при этом главный зубец R на ЭКГ будет наибольшим |

во II |

||

стандартном отведении (RII>RI>RIII). Считается, |

что ЭОС направлена горизонтально, |

||

когда угол альфа колеблется от 0 до +30°. ЭОС отклонена влево при угле альфа от 0 до -90° и направлена вертикально, если угол альфа колеблется от +70 до +90°, а при угле альфа +90 до +180° отклонена вправо. В практике для определения ЭОС применяется и визуальный метод (менее точный) определения направления ЭОС по величине амплитуды зубца R в стандартных отведениях. Если R2>R1>R3 -нормальное положение ЭОС, если R1>R2>R3 - ЭОС отклонена влево, и если R3>R2>R1 - ЭОС отклонена вправо

(Рис. 19).

Kolomiets

Рис. 19 Определение ЭОС (угла α) с помощью стандартных отведений.

Точно так же, как ось комплекса QRS, можно определять электрическую ось зубцов Р и Т, т.е. направление суммарной ЭДС деполяризации предсердий и реполяризации желудочков. В норме электрическая ось предсердий находится в пределах от 0 до +90°, чаще между + 45 и + 50°, а зубца Т -между 0 и + 90°.

ОСОБЕННОСТИ ЭКГ У ДЕТЕЙ

Общими отличительными особенностями детской ЭКГ по сравнению с ЭКГ взрослого человека являются:

-более короткая продолжительность зубцов и интервалов ЭКГ, как следствие более быстрого проведения возбуждения по проводящей системе и миокарду из-за меньших абсолютных размеров сердца ребенка;

-отклонение электрической оси сердца вправо за счет относительного преобладания правых отделов сердца;

-изменения формы комплекса QRS за счет особенностей соотношения формы и величины зубцов, его составляющих:

1)зазубренность зубцов в III отведении;

2)глубокие зубцы Q во II, III отведениях и в aVF;

3)высокие зубцы R в V1,V2;

Kolomiets