- •Кафедра безопасности производственных процессов и электропитания систем связи

- •Содержание

- •1Предоставление первой доврачебной помощи пострадавшим………... .......4

- •Предоставление первой доврачебной помощи пострадавшим

- •1 Цель работы

- •2 Ключевых положения

- •3 Ключевые вопросы

- •1Какие две основные процедуры используют к оживлению?

- •8 Какая помощь оказывается во время кровотечения?

- •4 Домашнее задание

- •5 Лабораторное задание

- •6 Содержание отчета

- •Применение первичных средств гашения пожара

- •1 Цель работы

- •2 Ключевых положения

- •3 Ключевых вопроса

- •4 Домашнее задание

- •5 Лабораторное задание

- •6 Содержание отчета

- •1 Цель работы

- •2 Ключевых положения

- •Нужное количество светильников определяется как

- •3 Ключевых вопроса

- •4 Домашнее задание

- •5 Лабораторное задание

- •6 Содержание отчета

- •Снятие статических зарядов из конденсаторов

- •1 Цель работы

- •2 Ключевых положения

- •3 Ключевых вопроса

- •4 Домашнее задание

- •5 Лабораторное задание

- •6 Содержание отчета

- •Исследование эффективности механической вентиляции

- •1 Цель работы

- •2 Ключевых положения

- •3 Ключевых вопроса

- •4 Домашнее задание

- •5 Лабораторное задание

- •6 Содержание отчета

- •Исследование защитного заземления

- •1 Цель работы

- •2 Ключевых положения

- •3 Ключевых вопроса

- •4 Домашнее задание

- •5 Лабораторное задание

- •6 Содержание отчета

- •Определение электрического сопротивления тела человека

- •1 Цель работы

- •2 Ключевых положения

- •3 Ключевых вопроса

- •4 Домашнее задание

- •5 Лабораторное задание

- •4 Проработки экспериментальных данных:

- •6 Содержание отчета

- •Список рекомендуемой литературы

6 Содержание отчета

Отчет должен отбивать такие вопросы:

– цель работы;

– принципиальная схема лабораторного стенда;

– вычисление и результаты измерений времени разрядки и значения

розряжающегося резистора;

– графические зависимости и выводы сравнительного характера;

– дата и подпись студента.

Лабораторная работа № 5

Исследование эффективности механической вентиляции

1 Цель работы

Ознакомление со строением, принципом действия и методикой исследования

и оценивание санитарно-гигиенической эффективности механической вентиляции.

2 Ключевых положения

Исследование эффективности механической вентиляции включает аэродинамическое исследование вентиляционной установки и оценивания эффективности. Работа вентиляционных систем должна обеспечивать на постоянных рабочих местах помещений метеорологические условия и чистоту воздушной среды в соответствии с действующими санитарными нормами и стандартами.

Санитарно-гигиеническая эффективность вентиляции оценивается сравнением фактической производительности вентилятора с необходимой.

Исследование вентиляционной установки осуществляют: за сдачу установки в эксплуатацию; при периодическом контроле ее работы; за проведение планового исследования санитарных условий труда; за расследование случаев профессиональных отравлений; при наличии нарушений в нормальной работе вентиляционной установки.

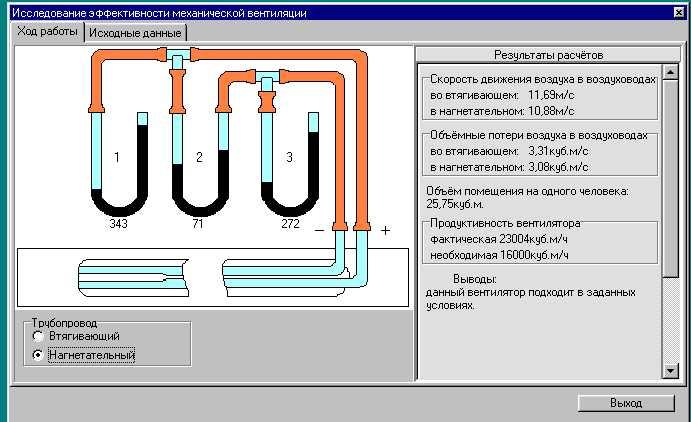

Виртуальный макет лабораторной установки (рис. 2.1, 2.2) состоит из электродвигателя (на рисунках не отмечено), вентилятора, всасувающего и нагнетательного воздухпровода и заслонов последних, которые регулируют сопротивление потока воздуха.

При данной программе исследований измеряют площадь и давление в измеряемых перерезах воздухпровода. Перерезы, где измеряют давление, избирают на расстояниях

не менее шести гидравлических диаметров Dh за местом сопротивления потока (отводы, заслоны, диафрагмы и т. д.) и не менее двух гидравлических диаметров перед ним.

Гидравлический диаметр определяется как

Dh = 4 F/П, (2.1)

где F – площадь перерезу, м2 ;

П – периметр перерезу, г.

Давление, создаваемое в воздухопроводах в результате движения в них воздуха, бывает трех видов:

– статическое давление ps, Па, возникает в результате действия потока воздуха на стенки воздухпровода, где поток воздуха имеет нулевую скорость через трение с внутренними стенками;

– динамическое давление pd, Па, создается за счет кинематической энергии потока воздуха;

– полное давление p, Па, алгебраическая сумма динамического и статического тискив

p = ps + pd, Па. (2.2)

Рисунок 2.1 – Внешний вид схемы лабораторной установки

при исследовании всасывательного воздухопровода (Закладка Ход работы)

Рисунок 2.2 – Внешний вид схемы лабораторной установки

при исследовании нагнетательного воздухопровода (Закладка Ход работы)

Значения полного и статического давления считаются за позитивные, если соответствующие значения превышают давление окружающей среды, иначе – негативными.

Полное давление вдоль воздухопровода в направлении движения потока всегда уменьшается, но отдельные составляющие этого давления изменяются по-разному: в определенных случаях одна из составляющих остается неизменной – и тогда уменьшается другая; иногда одна из них увеличивается за счет уменьшения второй. То есть происходит изменение потенциальной энергии на кинетическую и наоборот, но всегда с потерей части энергии.

Давление перерезом воздухопровода распределяется неравномерно, поэтому измерение давления осуществляется в нескольких точках. Координаты точек измерения давления и количество точек определяются формой и размерами перерезу. В данной работе давление измеряют в одной точке комбинированным приемником давления и U-подобными манометрами 1, 2, 3 (рис. 2.1 и 2.2).

Комбинированный приемник давления имеет два канала. Канал, маркирующий знаком "+", предназначен для измерения полного давления. Канал, маркирующий знаком "–" предназначено для измерения статического давления. Динамическое давление измеряют при монтаже комбинированного приемника давления и U-подобных манометров за схемой черт. 2.1. Центральное отверстие комбинированного приемника давления установлено навстречу потоку воздуха.

U-подобный манометр – это стеклянная трубка диаметром 5…10 мм, закрепленная на щите с шкалой и заполненная водой. Величина измеряемого давления определяется за разницей высот столбиков жидкостей обеих трубок манометра.

Скорость движения воздуха в воздухопроводе v определяется за формулой

v =

(2 pd

//![]() )

0,5,

м/с, (2.3)

)

0,5,

м/с, (2.3)

где

![]() –

густота воздуха, кг/м3. Берем значение

–

густота воздуха, кг/м3. Берем значение

![]() =

1,2 кг/м3.

=

1,2 кг/м3.

Объемная затрата в перерезе воздухопровода, где измеряют давление, определяется за формулой

L = Fv, м3 /c. (2.4)

Фактическая производительность вентилятора Lv определяется как

Lv = ((L1 + L2 ) / 2) . 3 600, м3 /год, (2.5)

где L1, L2 – объемные расходы воздуха в перерезе, соответственно всасывательного и нагнетательного воздухопровода, м3 /c.

Кратность воздухообмена К определяется как

К = Lv / Vп, 1/год, (2.6)

где Vп – объем помещения, м3.

Необходимую производительность вентилятора Lн определяют за формулами

за возможности естественного проветривания

Lн = [L] N, м3 /год; (2.7)

при невозможности естественного проветривания

Lн = max {[L] N; [K] Vп }, (2.8)

где [L] – минимально необходимое количество внешнего воздуха на одно лицо в м3/год. (за табл. 5.2) в зависимости от возможности естественного проветривания и объема помещения на одно лицо;

[К] = 1 – нормируемое значение кратности воздухообмена (см. табл. 5.2)

при невозможности естественного проветривания.

Полное давление вентилятора определяют за формулой

pv = p2 + p1, (2.9)

где p2, p1 – полное давление потока воздуха, соответственно во всасывательного и нагнетательном воздуховоде,

За характеристикой вентилятора, зная необходимую производительность вентилятора Lv и полное давление pv, определяют частоту вращения n, хв-1 и коэффициент полезного действия .