- •III содержание разделов дипломного проектирования

- •Общая характеристика предприятия

- •Анализ показателей объемов производства

- •Анализ прибыли и рентабельности предприятия

- •Обоснование темы дипломного проекта

- •3.2 Организационно-технологический раздел

- •3.2.1 Разработка схемы организации управления производством технического обслуживания и ремонта машин

- •3.2.2 Разработка технологических процессов технического обслуживания и ремонта машин

- •3.2.3 Разработка технологических процессов восстановления агрегатов, сборочных единиц и деталей машин

- •3.2.4 Выбор рациональных способов устранения дефектов

- •3.2.4.2 Оценка назначенных способов устранения дефектов по техническому критерию

- •3.2.4.3 Оценка способов устранения дефектов по технико- экономическому критерию

- •Критерию

- •Выбор средств технологического оснащения

- •3.2.6 Расчет режимов выполнения основных технологических операций

- •3.2.6.1 Механизированная электродуговая наплавка под слоем флюса

- •Вибродуговая наплавка

- •Наплавка в среде углекислого газа

- •Электроконтактная приварка ленты

- •Плазменная наплавка

- •Аргонодуговая наплавка

- •3.2.6.7 Гальванические покрытия

- •3.2.7 Определение технической нормы времени

- •3.2.7.1 Нормирование ручных сварочных и наплавочных работ

- •Коэффициент а 1,17 1,07

- •Нормирование механизированных способов наплавки деталей

- •Нормирование гальванических операций

- •3.2.7.4 Нормирование работ, связанных с использованием полимерных материалов

- •3.2.7.5 Нормирование станочных работ при механической обработке

- •3.2.8 Проектирование производственных подразделений предприятий технического сервиса

- •3.2.8.1 Исходные данные для проектирования

- •3.2.8.2 Расчет производственной программы предприятия

- •3.2.8.3 Расчет общей трудоемкости производственной программы

- •3.2.8.5 Разработка организационной структуры и состава предприятия

- •Обоснование режима работы предприятия и расчет годовых фондов времени рабочих и оборудования

- •3.2.8.7 Расчет численности производственных рабочих

- •Оборудования

- •3.2.8.9 Расчет производственных площадей предприятий технического сервиса

- •3.2.8.10 Расчет потребностей в энергоресурсах

- •3.3 Конструкторский раздел 3.3.1 Общие положения

- •Обоснование выбора рациональной конструкции проектируемых технических объектов

- •Типовые прочностные расчеты элементов технологического оборудования и организационной оснастки

- •3.3.3.1 Расчеты на прочность при растяжении и сжатии

- •Расчеты на прочность и жесткость при кручении

- •З.З.З.З Расчеты на срез и смятие

- •3.3.3.4 Расчет на прочность при изгибе

- •3.3.4 Расчет посадок типовых соединений

- •3.3.4.2 Расчет посадки неподвижного соединения

- •3.3.4.4 Расчет размерной цепи сборочной единицы

- •3.3.4.5 Определение точностных характеристик элементов шпоночного соединения

- •3.3.5 Примеры расчетов конструкторской разработки

- •3.3.5.1 Проектирование и расчет новой конструкции съемника для спрессовки фрикционной муфты трактора

- •3.3.5.2 Модернизация конструкции тележки для перемещения аккумуляторных батарей

- •3.4 Охрана труда

- •Анализ производственного травматизма

- •Анализ технологического процесса

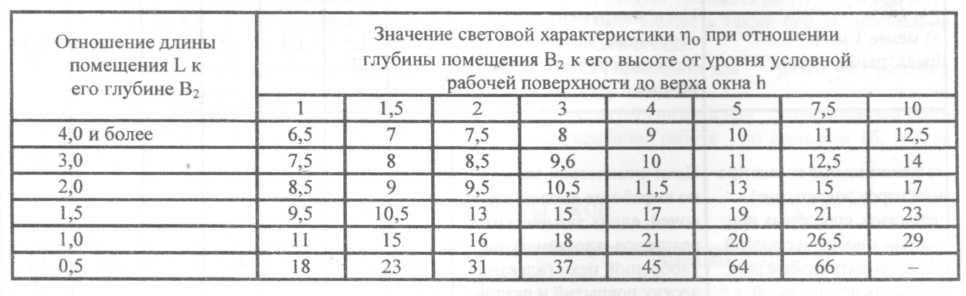

- •3.4.3 Расчет естественного освещения производственных помещений

- •Расчет искусственного освещения производственных помещений

- •Расчет механической вентиляции

- •В поворотных коленах:

- •3.4.6 Расчет пожарного запаса воды

- •Экологическая безопасность

- •3.5.1 Расчет выбросов загрязняющих веществ на производственных участках предприятия

- •3.6 Технико-экономическая эффективность проектных решений

- •3.6.1 Общие положения

- •3.6.2. Определение экономической эффективности капитального ремонта машин

- •3.6.4 Определение экономической эффективности от технического обслуживания и текущего ремонта машин

- •Расчет себестоимости текущего ремонта машин

- •3.6.5 Определение экономической эффективности от новой формы организации и технологии хранения техники

- •Определение экономической эффективности от применения нового ремонтно-технологического оборудования

- •3.6.7 Технико-экономическая оценка конструкторской разработки

- •3.6.8 Технико-экономическая оценка спроектированного (реконструируемого) предприятия технического сервиса

- •3.6.8.1 Определение абсолютных технико-экономических показателей

- •3.6.8.2 Определение относительных технико-экономических показателей

- •3.6.8.3 Определение экономической эффективности результатов проектирования (реконструкции) предприятия технического сервиса

- •Аннотация (пример оформления)

- •Введение (пример оформления)

- •Приложение ж

- •Учебное издание

труда,

к среднесписочной численности (Р)

работников на предприятии за учетный

период (месяц, квартал, год):

Численность

работников, соблюдающих правила, нормы

и инструкции по охране труда, определяет

специалист по охране труда. К этим

работникам не относятся люди, не

прошедшие обучение (в том числе

инструктажи) по безопасности труда.

Коэффициент

технической безопасности определяют

по формуле:

где

n

-

число единиц оборудования (машин) на

предприятии (в отрасли, на производственном

участке);

Тв

- число требований безопасности, которым

соответствует определенная машина;

Т0

- общее число требований безопасности,

установленных нормативнотехнической

документацией к отдельной машине.

Коэффициент

выполнения работы по охране труда

определяют как отношение числа

выполненных за учетный период мероприятий

по улучшению условий и охраны труда

(Мв)

к общему числу запланированных на этот

же период мероприятий аналогичного

назначения (М0):

Целью

анализа является выявление производственных

опасностей и вредностей

Опасные

и вредные производственные факторы

подразделяются по природе действия на

следующие группы:

физические;

химические;

биологические;

психофизиологические.

Физические

опасные и вредные производственные

факторы подразделяются на:

(3.313)

296

(3.312)

(3.314)

По

результатам анализа производственного

травматизма следует сделать выводы,

которые могут быть использованы для

обоснования принятых конкретных

проектных решений по разделу.

Анализ технологического процесса

движущиеся

машины и механизмы; подвижные части

производственного оборудования;

передвигающиеся изделия, заготовки и

материалы; разрушающиеся конструкции;

обрушивающиеся горные породы;

повышенная

запыленность и загазованность воздуха

рабочей зоны; повышенная или пониженная

температура поверхностей оборудования,

материалов;

повышенная

или пониженная температура воздуха

рабочей зоны; повышенный уровень шума

на рабочем месте; повышенный уровень

вибрации; повышенный уровень инфразвуковых

колебаний; повышенный уровень ультразвука;

повышенное

или пониженное барометрическое давление

в рабочей зоне и его резкое изменение;

повышенная

или пониженная влажность воздуха;

повышенная или пониженная подвижность

воздуха; повышенная или пониженная

ионизация воздуха; повышенный уровень

ионизирующих излучений в рабочей зоне;

повышенное значение напряжения в

электрической цепи, замыкание которой

может произойти через тело человека;

повышенный

уровень статического электричества;

повышенный уровень электромагнитных

излучений; повышенная напряженность

электрического поля; повышенная

напряженность магнитного поля; отсутствие

или недостаток естественного света;

недостаточная освещенность рабочей

зоны; повышенная яркость света; пониженная

контрастность; прямая и отраженная

блесткость; повышенная пульсация

светового потока; повышенный уровень

ультрафиолетовой радиации; повышенный

уровень инфракрасной радиации;

острые

кромки, заусенцы и шероховатость на

поверхностях заготовок, инструментов

и оборудования;

расположение

рабочего места на значительной высоте

относительно поверхности земли (пола);

невесомость.

Химические

опасные и вредные производственные

факторы подразделяются:

по

характеру воздействия на организм

человека на: токсические; раздражающие;

сенсибилизирующие; канцерогенные;

мутагенные;

влияющие

на репродуктивную функцию;

297

по

пути проникновения в организм человека

через:

органы

дыхания;

желудочно-кишечный

тракт;

кожные

покровы и слизистые оболочки.

Биологические

опасные и вредные производственные

факторы включают следующие

биологические объекты: патогенные

микроорганизмы (бактерии, вирусы,

риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие)

и продукты их жизнедеятельности.

Психофизиологические

опасные и вредные производственные

факторы по характеру действия

подразделяются на следующие:

а) физические

перегрузки (статические, динамические);

б) нервно-психические

перегрузки (умственное перенапряжение,

перенапряжение анализаторов,

монотонность труда, эмоциональные

перегрузки).

Для

устранения установленных опасностей

и вредностей следует разработать

соответствующие мероприятия.

Естественное

освещение производственных помещений

обеспечивается устройством окон

(боковое освещение). Для предупреждения

попадания прямых солнечных лучей окна

должны иметь солнцезащитные устройства

(жалюзи, козырьки и т.п.) или оконные

переплеты должны заполняться

светорассеивающими или светопоглощающими

стеклами.

Без

естественного освещения или с

недостаточным по биологическому

действию естественным освещением

допускается проектировать помещения,

где это необходимо по условиям технологии

и выбора рациональных объем-

но-планировочных решений, а также

производства, не требующие пребывания

работающих более 50

%

времени

в течение рабочей смены.

Непосредственно

перед расчетом освещения необходимо

назначить тип естественного освещения

(боковое одностороннее, боковое

двустороннее, верхнее). Обычно при

ширине помещения до 12

м

рекомендуется боковое одностороннее,

при ширине 12...24

м

- боковое двустороннее.

Целью

расчета является определение площади

световых проемов при естественном

освещении в производственных помещениях.

При этом исходными данными для

расчета являются:

площадь

пола помещения Sn,

м2;

длина

помещения L,

м

глубина

помещения В2,

м;

высота

от уровня условной рабочей поверхности

h

(условная

рабочая поверхность располагается на

уровне 0,8

м)

до верха окна;

нормированное

значение коэффициента естественной

освещенности (КЕО), ен

Принимается согласно СНиП 23-05-95;

коэффициент

ко,

учитывающий затенение окон противостоящими

зданиями;

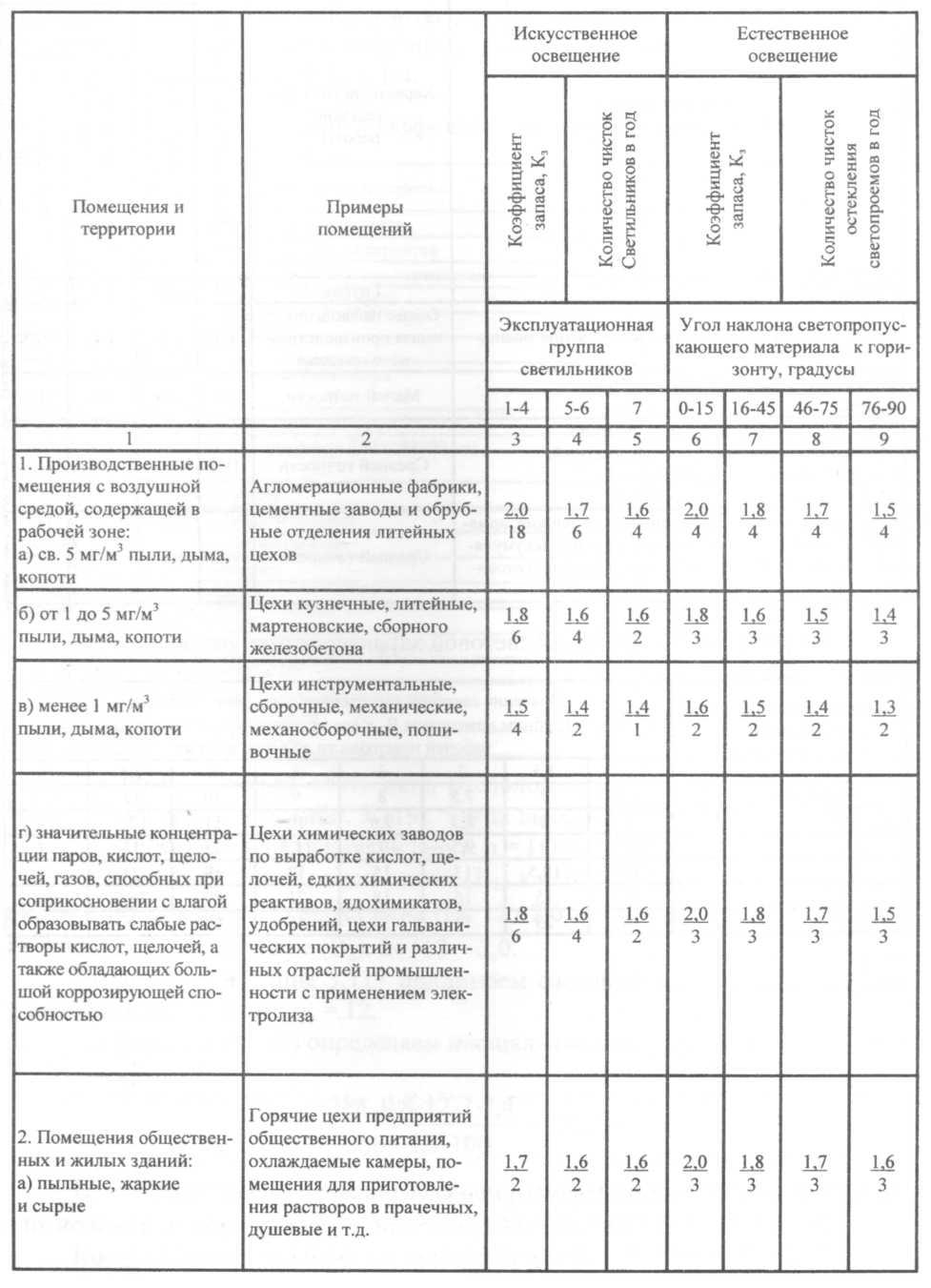

2983.4.3 Расчет естественного освещения производственных помещений

коэффициент

запаса К3

- расчетный коэффициент, учитывающий

снижение КЕО и освещенности в

процессе эксплуатации вследствие

загрязнения и старения светопрозрачных

заполнителей в световых проемах,

источников света (ламп), светильников;

общий

коэффициент светопропускания светового

проема т0;

коэффициент

r1

учитывающий повышение КЕО при боковом

освещении благодаря свету, отраженному

от поверхностей помещения и подстилающего

слоя, прилегающего к зданию;

световая

характеристика окон n0,

зависящая от соотношения длины помещения

(L)

к

его глубине (В2);

световая

характеристика фонарей nф;

высота

оконного проема А, м;

ширина

оконного проема В, м;

количество

оконных проемов п, шт.

Рекомендуется

следующая методика расчета естественного

освещения:

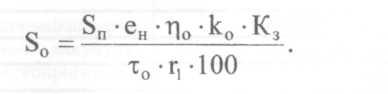

Определение

отношения площади световых проемов к

площади пола помещения.

При

боковом освещении помещения определяется

суммарная площадь световых проемов

S0

(в

свету), находящихся в наружных стенах

освещаемого помещения (м2):

299

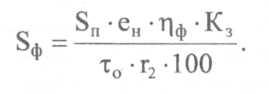

(3.315)

При

верхнем освещении помещения определяется

суммарная площадь световых проемов

(в свету) всех фонарей SФ,

находящихся в покрытии над освещаемым

помещением или пролетом (м2):

(3.316)

Определение

размеров оконного проема или фонарей

и их количества по следующим

зависимостям:

(3.317)

(3.318)

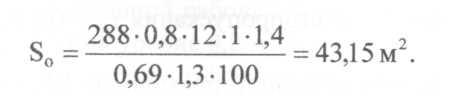

Пример

3.9.

Рассчитать

естественное освещение зоны ТО и ремонта

машин сервисного предприятия при

следующих исходных данных:

площадь

пола зоны ТО и ремонта Sn

= 288 м2

(L

= 24 м,

В2

=

12 м);

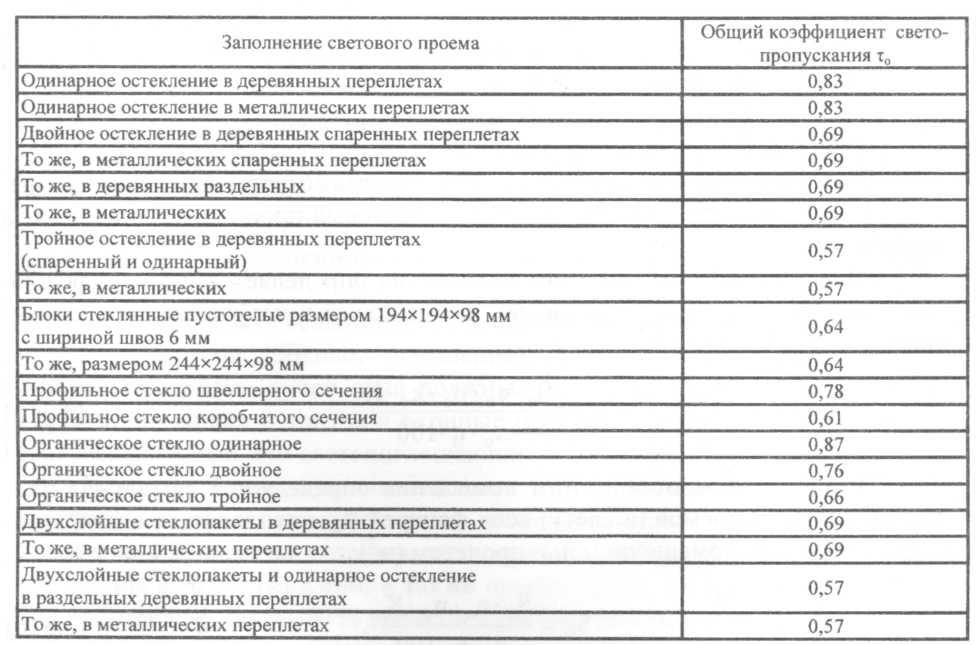

общий коэффициент светопропускания

т0

=

0,69 (принимается

по данным таблицы 3.115);

коэффициент

r1

учитывающий повышение КЕО (в зоне с

устойчивым снежным покровом принимается

равным r1

=

1,3);

предприятие

расположено в г. Москве. Согласно СНиП

23-05-95

для

бокового освещения ен

=

0,8 (табл.

3.116);

световая

характеристика окон n0,

зависящая от соотношения длины помещения

к его глубине (принимается по данным

таблицы 3.117);

коэффициент

ко,

учитывающий затенение окон (рядом нет

затеняющих оконные проемы зданий,

принимается равным ко

=

1,0);

коэффициент

запаса К3,

учитывающий снижение КЕО (в зонах ТО и

ремонта

выделяется менее 1

мг/м3

пыли, дыма и копоти). По данным таблицы

3.118

принимается

равным К3

=

1,4.

Таблица

3.115

-

Общий коэффициент светопропускания

По

данным табл. 3.119

устанавливаем

размеры окон (А =

2,4 м,

В =

1,8 м),

а их количество определяем по формуле

(3.317):

n

=

43,15/2,4 *

1,8

= 9,9. Количество

окон принимается равным n

=

10.

300

Решение.

Нижняя часть окна расположена на высоте

1,0

м

от пола. Высота окна А =

2,4 м

(табл. 3.119).

Тогда

высота от уровня условной рабочей

поверхности до верха окна составит: h

= 1,0 + 2,4 -

0,8

= 2,6 м.

Отношение

глубины помещения (В2)

к его высоте от уровня условной рабочей

поверхности до верха окна (h):

12/ 2,6 = 4,6. Отношение

длины помещения (L)

к

его глубине (В2):

24/12

= 2,0.

По

данным таблицы 3.117

принимаем

световую характеристику окна,

приблизительно равную n0

=

12.

По

формуле (3.315)

определяем

площадь оконных проемов:

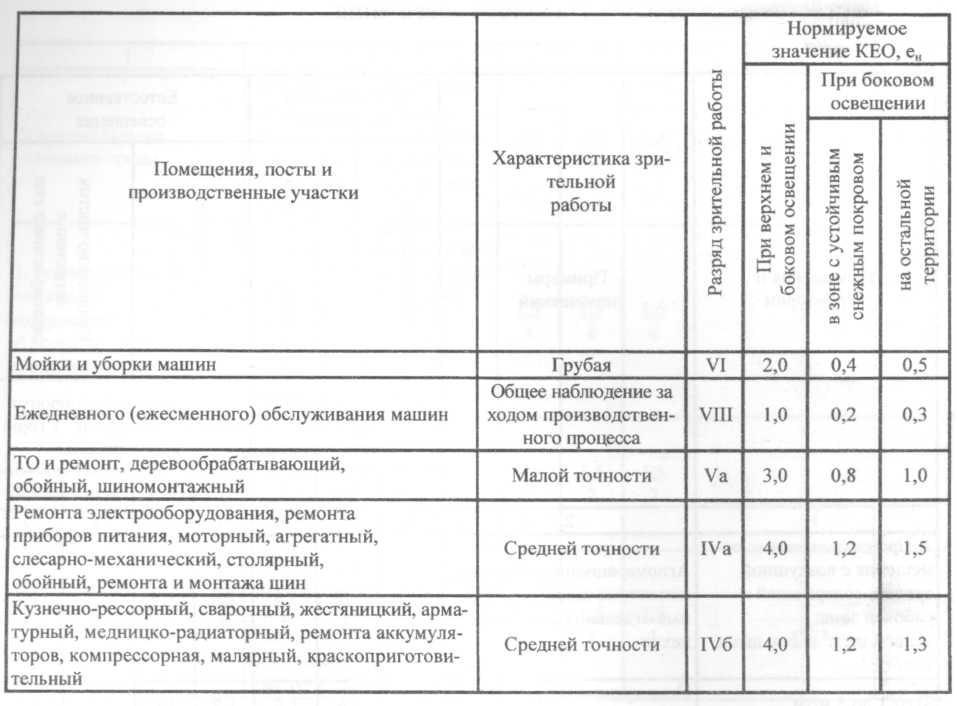

Таблица

3.116

-

Нормируемые значения коэффициента

естественной освещенности

Таблица

3.117

-

Значения световой характеристики окна

301

Таблица

3.118

— Коэффициент

запаса К3

при проектировании естественного и

искусственного освещения

302