- •Министерство образования и науки Республики Казахстан

- •Казахский гуманитарно-юридический университет

- •Введение

- •2. Пререквизиты

- •3. Постреквизиты

- •4. Характеристика дисциплины

- •Тематический план лекций

- •Тематический план семинарских занятий

- •График проведения и содержание срсп

- •График проведения и содержание срс

- •Основная

- •Дополнительная

- •Глоссарий

- •Общая шкала оценки знаний

- •Карта учебно-методической обеспеченности дисциплины Экология и устойчивое развитие. Количество студентов:

- •Книгообеспеченность – на 2010-2011г.

- •1. Основные понятия экологии

- •Тема 2 Экология особи-аутэкология (1 час)

- •Биогеоценоз

- •Экосистема

- •Тема 7-8

- •Тема 10

- •Тема 11

- •Тема 12-13

- •Тема 14-15-16 (3 часа)

- •Тема 17

- •Тема 18: Актуальные экологические проблемы устойчивого развития Республики Казахстан. (1 час)

- •Тема 19

- •Тема 20 Обеспечение Устойчивого развития Республики Казахстан

- •Материалы для аудиторной и внеаудиторной работы

- •1.2. Материалы для контроля знаний

- •1.3. Методические рекомендации по лекционным занятиям

- •1.4. Методические рекомендации по проведению

- •Обзор интерактивных форм и методов обучения применяемых кафедрой гуманитарных и естественных дисциплин

- •Обзор традиционных методов применяемых кафедрой гуманитарных и естественных дисциплин

- •Обзор по применению инновационно-технических средств обучения

- •Карточка 1

- •Карточка 3

- •Карточка 4

- •Карточка 5

- •Карточка 7. Гидросфера. Загрязнение гидросферы.

- •Карточка 8. Литосфера. Загрязнение литосферы

- •Коды правильных ответов

- •Экология и устойчивое развитие

- •1 Промежуточный экзамен

- •Экология и устойчивое развитие

- •2 Промежуточный экзамен

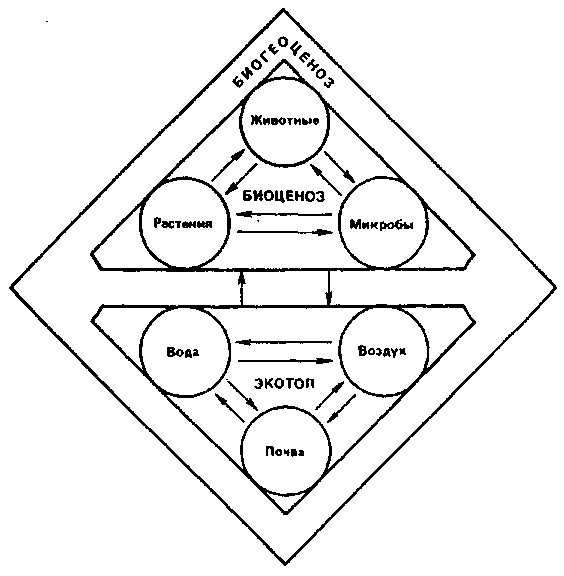

Биогеоценоз

Термин «биогеоценоз» (био — жизнь, гео — земля, ценоз — сообщество) был предложен В. Н. Сукачевым в 1940 г. Им обозначают наземные и водные природные комплексы — леса и степи, озера и реки и т. д. Наряду с термином «биогеоценоз» существует термин «экологическая система» (экосистема), предложенный А. Тенсли в 1935 г. Термины «биогеоценоз» и «экосистема» отражают близкие понятия. Некоторые авторы их отождествляют, что, однако, неправильно.

Экосистема

Термин «экосистема» (от греч. oikos — жилище, местопребывание и система) истолковывают неоднозначно. Так, Л. О. Карпачевский (1983) этим термином обозначал разнообразные природные объекты, представляющие собой те или иные формы взаимосвязи живого организма со средой своего обитания. Экологическими он называет такие биологические системы, как, например, дерево с растущими на нем лишайниками, клещ, впившийся в кожу животного, и другие подобные сожительства организмов. Микроб или паразит (микроорганизм) во взаимосвязи с растением или животным (макроорганизмом) — это экосистема биогенная, т. е. порожденная живыми организмами. Наряду с этим существуют биокосные системы, в которых средой обитания для организмов служит неживой субстрат органического или неорганического происхождения. Примеры таких экологических систем: личинки жука-могильщика на теле умершего животного, микроорганизмы в капле воды и т. д.

Простые экологические системы объединяются в более сложные. Так, система бактерии — личинки овода — может входить в систему более высокого уровня — надсистему личинки овода —-корова, а корова, в свою очередь, — составной компонент системного образования еще более высокого ранга —луга (пастбища). Биокосные системы могут быть самыми разнообразными. Они отличаются по составу биоты, величине (объему) и т.д. Биокосные системы — лесной колок, озеро, тайга (таежный ландшафт), море. Биосфера, представляющая собой совокупность всех организмов, населяющих нашу планету, со средой своего обитания, — это тоже биокосная система.

Рис. Функциональная структура биогеоценоза

Биогеоценоз состоит из четырех категорий взаимодействующих слагаемых: продуцентов, консументов, редуцентов и неживых тел.

Компоненты неживой (косной) природы — атмосфера, вода, материнская порода.

В идеальном случае экосистема со сбалансированной жизнедеятельностью автотрофных организмов и гетеротрофных организмов могут приближаться к замкнутой системе, обменивающейся с окружающей средой только энергией. Однако в естественных условиях длительное существование экосистем возможно только при притоке из окружающей среды не только энергии, но и большего или меньшего кол-ва вещества. Все реальные экосистемы, в совокупности слагающие биосферу Земли, принадлежат к открытым системам, обменивающимся с окружающей их средой веществом и энергией.

Термин «экосистема» приложим как к природным, так и к искусственным экосистемам, таким, например. как сельскохозяйственные. угодья, сады, парки.

Основные понятия по теме:

Автотрофы (от греч. «autos» - сам, «trophe» - питание) – организмы, способные питаться неорганическими соединениями.

Адаптация (от греч. «adapto» - прилаживаю) – приспособление строения и функций организма к условиям существования.

Биогеоценоз – экологическая система, которая включает сообщества разных видов в определенных геологических условиях.

Биоценоз (от греч. «bios» - жизнь, «koinos» общий) – совокупность популяций, приспособленных к совместному обитанию на данной территории.

Вид – естественная биологическая единица, всех членов которой связывает участие в общем генофонде.

Гетеротрофы (от греч. «heteros» - иной, «trophe» - питание) – организмы, питающиеся растениями и животными.

Продуценты (от лат. «producentis» - производящий) – автотрофные организмы, которые создают пищу из простых неорганических веществ.

Экосистема – система, которую составляет сообщество и окружающей средой.

Тема 5

Основные формы межвидовых связей в экосистеме

План:

Формы межвидовых связей (нейтрализм комменсализм протокоперация мутуализм хищнечество паразитизм) Принцип конкуретногто исключения Г.Ф. Гаузе.

Правила 1% и 10 % энергии Линдемана.

Поток энергии и круговорот химических элементов в экосистеме

Цели и задачи занятия

Дать представление о том что межвидовая конкуренция один из основных механизмов поддержания видовой структуры сообщества.

Литература:

Вронский В.А. Экология. словарь-справочник. 2002.

Акимова Т.А. Экономика природы и человека. 2006

Алишева К.А. Экология: Учебник. 304с. Алм. 2006

Бродский А.К. Краткий курс общей экологии: Учеб. Пособие. 164с. 1996.

Колесников С.И. Экология: Учеб. Пособие. 384с. М. 2009.

Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология: Учебник. 608с. Р/нД. 2006

Внутривидовые отношения — биотические связи между особями одного вида. Примеры: конкуренция между самцами из-за самки, борьба особей из-за лидерства в группе, забота родителей о потомстве, охрана самцами молодых животных и самок. Межвидовые отношения — биотические связи между особями разных видов (хищничество, конкуренция, паразитизм, симбиоз).Хищничество — прямые пищевые связи между организмами, при которых одни организмы уничтожаются другими организмами. Примеры: поедание лисицей зайцев, синицей — гусениц. Конкуренция — тип взаимоотношений, возникающий между видами со сходными экологическими потребностями из-за пищи, территории и др. Пример: конкуренция между лосями и зубрами, обитающими в одном лесу, из-за пищи. Отрицательное влияние конкуренции на оба конкурирующих вида (например, уменьшение численности лосей и зубров вследствие недостатка корма). Паразитизм — форма межвидовых отношений, при которых одни организмы существуют за счет других, питаясь их кровью, тканями или переваренной пищей. Многократное использование паразитом организма хозяина. Примеры паразитизма: гриб-трутовик и дерево, собака и клещ, паразитические черви и человек. Симбиоз — тип межвидовых отношений, при котором оба организма получают взаимную пользу. Примеры симбиоза: рак-отшельник и актиния, клубеньковые растения и бактерии, шляпочные грибы и деревья, лишайники (симбиоз гриба и водоросли). Роль биотических связей в экосистеме. Взаимосвязь организмов — производителей, потребителей и разрушителей в экосистеме — основа круговорота веществ и превращений энергии. Цепи питания — пути передачи веществ и энергии. Пример: растения —»- растительноядное животное (заяц) —»- хищник (волк). 10. Звенья круговорота веществ: поглощение производителями из окружающей среды неорганических веществ и создание ими органических веществ с использованием энергии солнечного света; потребление органических веществ и заключенной в них энергии организмами-потребителями (растительноядными животными, хищниками, паразитами); разрушение органических веществ до минеральных с освобождением заключенной в них энергии организмами-разрушителями (бактериями, грибами).

Основные понятия

Мутуализм– форма взаимодействия, при которой пользу получают обе популяции, причем они полностью зависят друг от друга.

Комменсализм– форма взаимодействия, при которой пользу получает одна из двух взаимодействующих популяций.

Вид– естественная биологическая единица, всех членов которой связывает участие в общем генофонде.

Аменсализм– форма взаимодействия, при которой одна популяция подавляет другую, но сама не испытывает отрицательного влияния.

Тема 6

Трофическая структура биоценоза (1 час)

План:

Пищевые цепи и трофические уровни в экосистеме. Экологические пирамиды (численности биомассы и энергии). Естественное развитие экосистем; первичная и вторичная. Целостность и устойчивость экосистем.

Цели и задачи занятия

Рассмотреть как работают пищевые цепи и трофические уровни в экосистеме.

Литература:

Вронский В.А. Экология. словарь-справочник. 2002.

Акимова Т.А. Экономика природы и человека. 2006

Алишева К.А. Экология: Учебник. 304с. Алм. 2006

Бродский А.К. Краткий курс общей экологии: Учеб. Пособие. 164с. 1996.

Колесников С.И. Экология: Учеб. Пособие. 384с. М. 2009.

Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология: Учебник. 608с. Р/нД. 2006

Сагимбаев Г.К. Экология и экономика –Алматы, 1997 г.

производители — растения и некоторые бактерии, создающие органические вещества из неорганических; — потребители — животные, некоторые растения и бактерии, питающиеся готовыми органическими веществами; — разрушители — грибы и некоторые бактерии, разрушающие органические вещества до неорганических.

Пищевая цепь представляет собой связную линейную структуру из звеньев, каждое из которых связано с соседними звеньями отношениями «пища — потребитель». В качестве звеньев цепи выступают группы организмов, например, конкретные биологические виды. Связь между двумя звеньями устанавливается, если одна группа организмов выступает в роли пищи для другой группы. Первое звено цепи не имеет предшественника, то есть организмы из этой группы в качестве пищи не использует другие организмы, являясь продуцентами. Чаще всего на этом месте находятся растения, грибы, водоросли. Организмы последнего звена в цепи не выступают в роли пищи для других организмов.Каждый организм обладает некоторым запасом энергии, то есть можно говорить о том, что у каждого звена цепи есть своя потенциальная энергия. В процессе питания потенциальная энергия пищи переходит к её потребителю. При переносе потенциальной энергии от звена к звену до 80-90 % теряется в виде теплоты. Данный факт ограничивает длину цепи питания, которая в природе обычно не превышает 4-5 звеньев. Чем длиннее трофическая цепь, тем меньше продукция её последнего звена по отношению к продукции начального.Существует 2 основных типа трофических цепей — пастбищные и детритные.В пастбищной трофической цепи (цепь выедания) основу составляют автотрофные организмы, затем идут потребляющие их растительноядные животные (например, зоопланктон, питающийся фитопланктоном), потом хищники (консументы) 1-го порядка (например, рыбы, потребляющие зоопланктон), хищники 2-го порядка (например, щука, питающаяся другими рыбами). Особенно длинны трофические цепи в океане, где многие виды (например, тунцы) занимают место консументов 4-го порядка.В детритных трофических цепях (цепи разложения), наиболее распространенных в лесах, большая часть продукции растений не потребляется непосредственно растительноядными животными, а отмирает, подвергаясь затем разложению сапротрофными организмами и минерализации. Таким образом, детритные трофические цепи начинаются от детрита, идут к микроорганизмам, которые им питаются, а затем к детритофагам и к их потребителям — хищникам. В водных экосистемах (особенно в эвтрофных водоемах и на больших глубинах океана) часть продукции растений и животных также поступает в детритные трофические цепи.