Лекции / Лекци4

.docЛекция 4

Пороха прогрессивной формы.

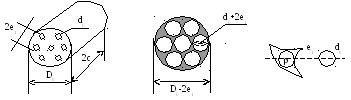

В этих порохах (t), достигается увеличением чисел каналов 7, 14. Рассмотрим три формы пороха.

-

Ц

илиндрическое

зерно с

7-ю каналами.

илиндрическое

зерно с

7-ю каналами.

Установлено практикой что: d0=e1; D0=3d0+4.2e1=11d0; 2c=(2.02.5)D0.

При горении происходит распад на 12 прутиков или призмочек (лучинок). Они горят дегрессивно.

s – сгоревшая часть к моменту распада.

s – относительная поверхность в момент распада.

zs=1; ek=e1+ и zk>1; -толщина элементов распада.

Для стандартного зерна s=Ss/S1=1.37; s=0.85. Сначала догорают продукты распада.

’=0.23e1; затем =0.532e1, тогда ek=e1+; zk=1+/e1=1.532.

выражения (z) и (z) те же но <1; >0; <0;

=z(1+z+z2); =1+2z+3z2.

-

З

ерно

Уолша.

ерно

Уолша.

d0=e1; 2c=(2025)d0. Наружная поверхность образуется 6-ю цилиндрическими поверхностями, описанными из центра каждого из 6-ти наружных каналов.

В момент распада образуется 12 почти одинаковых призмочек ’=0.23e1; ek=e1+’=1.23e1; zk=1.23; s=0.95; s=1.37; =(S1/1)e1 и I=0.72; II=1.23 т.к. пороха имеют одну и ту же поверхность, но объем II-го зерна меньше.

-

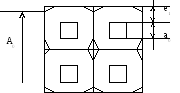

Зерно Киснемского (36 квадратных каналов).

В 1919 г. 2c5A0=100a0; s=0.9; ”=(2-1)e1=0.41e1; zk=1+(”/e1)=1.2;

s=2 ( лаборант Циалов).

-

№

порох

s

s

zk

1

7-ми канальный

0.85

1.37

0.72

1.53

2

Уолша

0.95

1.37

0.78

1.23

3

Киснемского

0.9

2.0

0.65

1.41

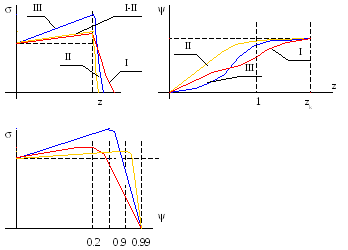

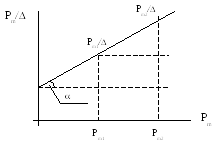

Построим графики.

Из таблицы и графиков следует что: зерно Киснемского имеет наибольшую прогрессивность ( s=2) и наименьшую , т.е. оголеннее.

7-ми канальный порох имеет более ранний распад и большую толщину продуктов распада.

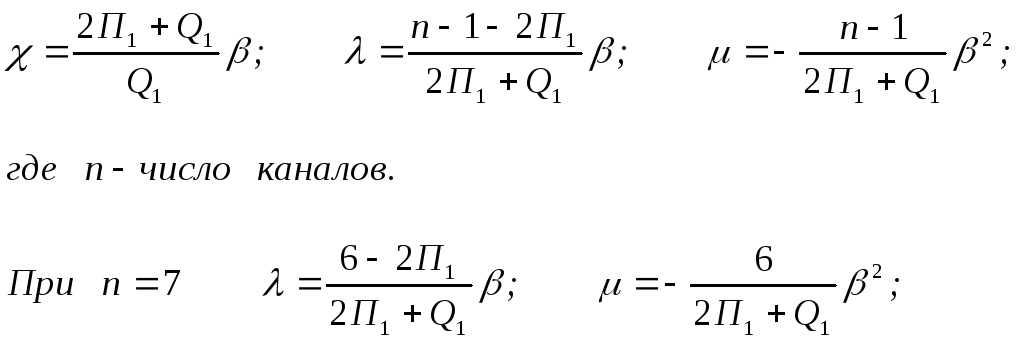

Характеристики , , , для прогрессивной формы.

I фаза. Методика как для ленты. Характеристика растянутости по длине =e1/c=2e1/2c остается та же. Вместо =e1/b приняты две характеристики:

-

П

1

– отношение периметра сечения бруска

к периметру окружности, построенной

на длине 2с, как на диаметре:

1

– отношение периметра сечения бруска

к периметру окружности, построенной

на длине 2с, как на диаметре: -

Q

1

– отношение

площади поперечного сечения зерна с

каналами к площади круга того же диаметра

2с:

1

– отношение

площади поперечного сечения зерна с

каналами к площади круга того же диаметра

2с:

Б ез

вывода запишем:

ез

вывода запишем:

Эти формулы можно применять для любых форм порохов, они являются общими.

I![]() I

фаза.

Точная зависимость получена Оппоковым,

но пользуются приближенной (по линейному

закону), зависимость следовательно

будет 2х

– членная. Перенесем начало координат

(zs=1;=s)

будем

иметь -s=2(z-1)[1+2(z-1)],

причем

1

z

zk.

Дифференцируем по z

I

фаза.

Точная зависимость получена Оппоковым,

но пользуются приближенной (по линейному

закону), зависимость следовательно

будет 2х

– членная. Перенесем начало координат

(zs=1;=s)

будем

иметь -s=2(z-1)[1+2(z-1)],

причем

1

z

zk.

Дифференцируем по z

Для определения 2 c 2 необходимы 2 условия: 1) z=zk; k=1; 2) z=zk; =0;

Т![]() огда

1-s=2(zk-1)[1+2(zk-1)];

1+22(zk-1)=0;

огда

1-s=2(zk-1)[1+2(zk-1)];

1+22(zk-1)=0;

Решив получим:

Стандартное зерно 7-ми канальное: zk=1.532; s=0.85; 1=0.72; 1=0.187; 2=0.564; 2=–0.94.

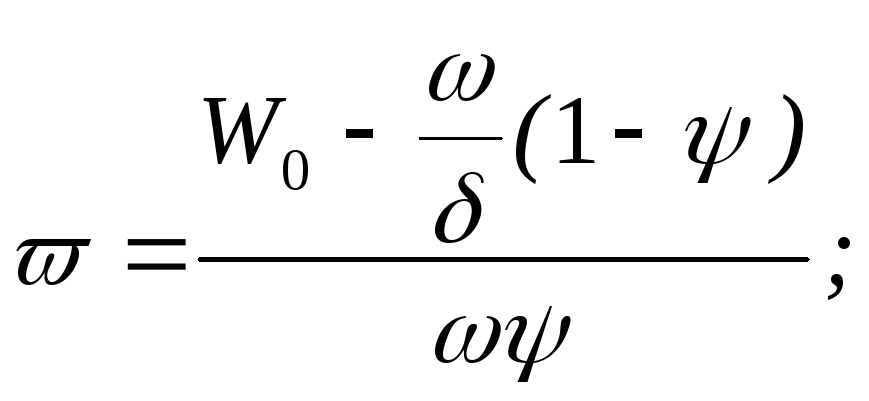

Связь между давлением и условиями заряжания при сгорании пороха в постоянном объеме.

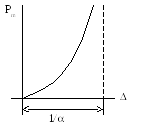

З![]() ависимость

для наибольшего давления. Формула

Нобля-Абеля.

ависимость

для наибольшего давления. Формула

Нобля-Абеля.

Pm=/(1-), если =/W0 получим:

И з

уравнения следует, что зависимость p()

имеет

вид:

з

уравнения следует, что зависимость p()

имеет

вид:

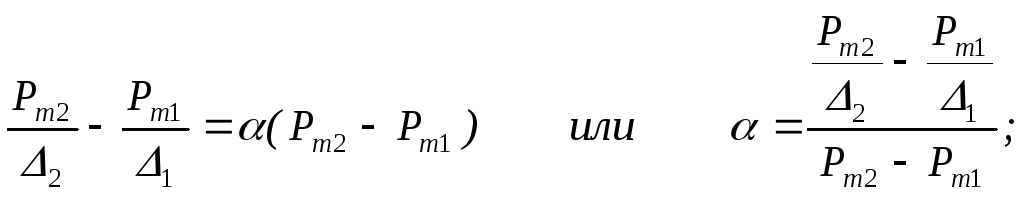

Формулу можно преобразовать Pm/-Pm= или Pm/=+Pm. Этой зависимостью пользуются для определения и при сжигании в манометрической бомбе. Зная Pm1 и Pm2 при соответствующих 1 и 2 :

Pm1/1=+Pm1; Pm2/2=+Pm2.

В ычитая

одно из другого получим:

ычитая

одно из другого получим:

А затем из выражения находим (обычно 1=0.1; 2=0.20.25).

Зависимость p() – основная зависимость.

удельный объем

пороховых газов.

З аменим

RT1=

и

получим:

аменим

RT1=

и

получим:

Здесь W=W0-(/)(1-)- - свободный объем.

По мере сгорания пороха W; 0 1

W0-/(1-)->W0-;

Обозначим W0-/=W; W0-=W1;

W0>W>W1; W1/W=(W0-)/(W0-/)=(1-)/1-/)<1.

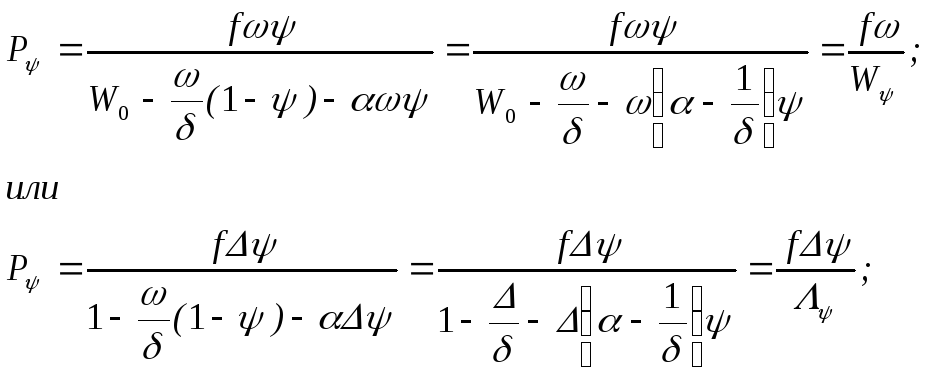

Учет влияния воспламенителя на давление в замкнутом объеме.

Пусть известны характеристики:

в, в, в – для воспламенителя.

, , , - для основного заряда.

И спользуя

принцип порциального давления получим:

спользуя

принцип порциального давления получим:

(P’= Pв +P);

здесь Pв=вв/W –давление газов воспламенителя.

P=/W - давление газов заряда без учета давления газов воспламенителя.

вв0 ввиду малости.

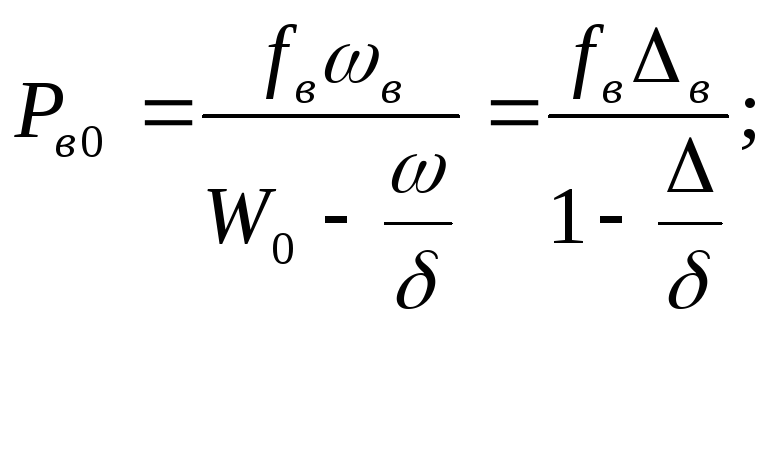

Т .к.

W

то

Pв,

однако это не учитывают и рассчитывают

Pв0

для

начала горения пороха:

.к.

W

то

Pв,

однако это не учитывают и рассчитывают

Pв0

для

начала горения пороха:

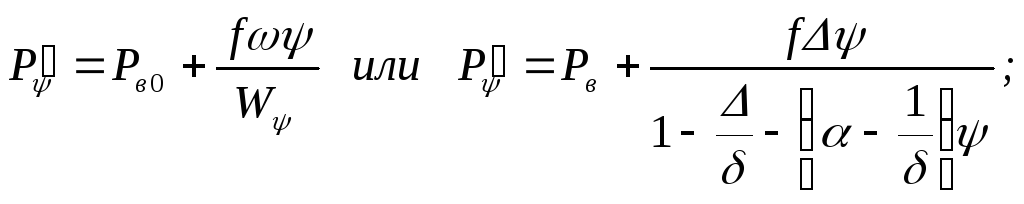

Т огда

зависимость:

огда

зависимость:

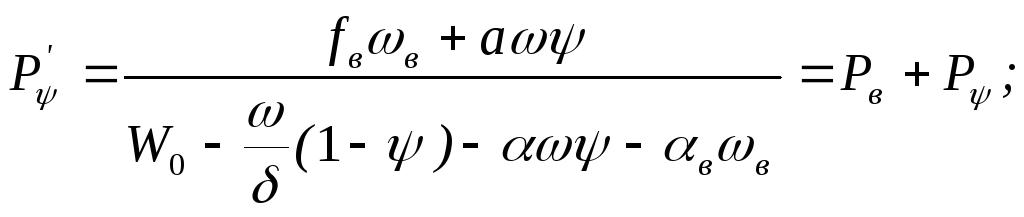

П ри

сжигании пороха

в

бомбе известны все характеристики

пороха и величина давления, отсюда можно

получить (P):

ри

сжигании пороха

в

бомбе известны все характеристики

пороха и величина давления, отсюда можно

получить (P):

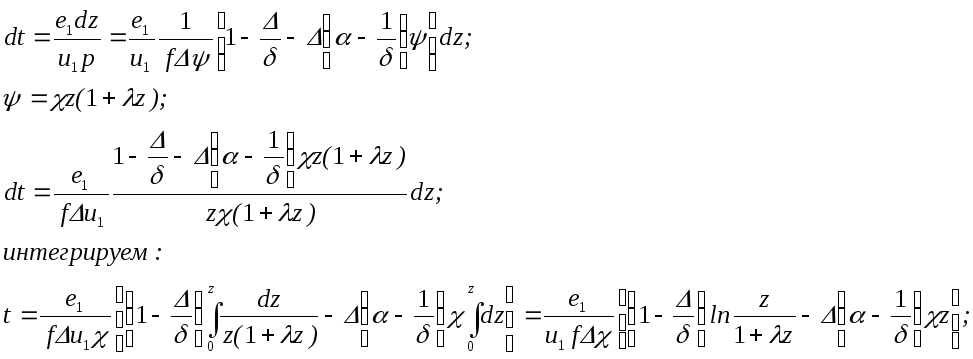

Определение времени горения пороха в постоянном объеме.

И звестно,

что u=de/dt

откуда

dt=de/u;

u=u1p;de=e1dz;

звестно,

что u=de/dt

откуда

dt=de/u;

u=u1p;de=e1dz;

Зависимость давления от времени.

P =Pв+()/W

;=0:

W=W0-/;

=1:

W=W0-;Wс

р=1/2;

=Pв+()/W

;=0:

W=W0-/;

=1:

W=W0-;Wс

р=1/2;