- •Оглавление

- •7. Теоретическая модель

- •8. Системное управление

- •9. Традиционная модель управления

- •10. Инновационная модель управления

- •11. Контроллинг как интегративная функция

- •Контрольные вопросы

- •Контрольные вопросы

- •Контрольные вопросы

- •Контрольные вопросы

- •Контрольные вопросы

- •Контрольные вопросы

- •Контрольные вопросы

- •Контрольные вопросы

- •Контрольные вопросы

- •Контрольные вопросы

- •Контрольные вопросы

- •140009. Г. Люберцы Московской обл., Комсомольский пр., 4.

Контрольные вопросы

Дайте характеристики таможенному делу как объекту и субъекту управления. Почему таможенное дело можно рассматривать как открытую систему управления?

Определите предмет таможенного менеджмента и расскажите об особенностях его изучения.

Кто является специалистом по таможенному делу? Укажите на его особенности.

Назовите основные параметры таможенного менеджмента как теории управления таможенным делом. Дайте им краткую характеристику.

Определите базовые понятия таможенного менеджмента. Дайте определения и приведите примеры их морфологической структуры.

Элементы общей теории

таможенного менеджмента

Кибернетический и синергетический подходы к управлению. Основные законы и принципы. Элементы и базовые модели управления. Классификация методов управления, последовательность и суть эволюции управленческих парадигм. Базовая модель управления таможенными органами и ее особенности. Схема процесса управления таможенной системой.

Вопросы

Основные законы (постулаты) управления, элементы и базовая принципиальная модель управления.

Общие и частные принципы управления.

Классификация методов управления. Эволюция управленческих парадигм.

Принципиальная модель управления таможенными органами и ее особенности.

Формализованная схема процесса управления таможенной системой.

Выводы.

Контрольные вопросы.

Рекомендуемая литература

Математика и кибернетика в экономике: словарь-справочник. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Экономика, 1975.

Макрусев В. В. Основы системного анализа: учебник. - М.: РИО РТА,

2006.

Бурдин В. Е. Риски в управлении. - М.: РИО РТА, 2007.

Бусленко Н. П., Калашников В. В., Коваленко И. Н. Лекции по теории сложных систем. - М.: Сов. радио, 1973.

Вентцелъ Е. С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. - М.: Наука, 1980.

Теория как предмет изучения: определение, содержание, этапы формирования

С позиций классической кибернетики управление есть функция системы, ориентированная либо на сохранение ее основного качества (совокупности свойств, потеря которых влечет разрушение системы) в условиях изменения среды, либо на выполнение некоторой программы, обеспечивающей устойчивость ее функционирования или развития в достижении намеченной цели.

Определение в зависимости от выбираемого объекта управления отражает два случая: первый характерен для самоорганизующихся систем (социально-экономических, биологических); второй - для технических систем. В каждом из них предопределяются и два основных подхода к управлению: как к виду деятельности и как к процессу.

В свою очередь выбор подхода зависит от специфики и сложности объекта управления и ориентирует на соответствующий спектр методов и средств его анализа и принятия управленческих решений (качественных или количественных). В управлении таможенными органами, которые относятся к типу сложных социо-экономико-технологических систем, в настоящее время доминирующим является первый подход, и в методическом спектре его доля качественных методов анализа и принятия решений значительно превосходит долю количественных.

Под управлением будем понимать процесс формирования и реализации такого целенаправленного воздействия на объект, в результате которого объект переходит в требуемое (целевое) состояние.

Понятие «управление» неизбежно связано с такими понятиями, как «система», «среда», «цель», «критерии», «алгоритм». Наиболее целостно их взаимосвязь проявляется в базовой модели управления.

В настоящее время управление организациями принято делить на два подхода: на кибернетический и синергетический, хотя в принципе они не противоречат друг другу.

В кибернетическом подходе система управления представляется в виде совокупности управляющей и управляемой подсистем. При таком подходе обосновывается информационная сущность управления, признается универсальность законов управления для систем различной природы, выявляются и рассматриваются механизмы обратной связи, действующие в системах управления, осуществляется оптимизация функционирования

и развития системы на основе обратных связей в соответствии с выбранными целями управления.

Синергетический подход основывается на учете естественных факторов развития (саморазвития) организации. Субъект управления в самоорганизующихся системах не значим. Кроме того, для самоорганизующихся систем цель перестает быть самоопределяющейся (актуальной), при этом важным становится путь развития. Синергетические процессы рассматриваются как естественные процессы достижения системой новых состояний без целенаправленного внешнего воздействия.

В теории управления эти подходы (кибернетический и синергетический) принято рассматривать как альтернативные, однако не следует полностью отказываться от преемственности отношений этих подходов, противопоставлять их друг другу, особенно применительно к организационным аспектам управления.

Рассмотрим кибернетический подход к построению базовой модели управления и определим наиболее значимые для изучаемого предмета варианты ее эволюции.

Объект, состоящий из элементов, находящихся во взаимной связи и во взаимодействии, будем называть системой. Системы бывают экологические, социальные, экономические, технические, технологические (ЭСЭТТ-системы) и др. Известно, что всякое управление аккумулирует в себе одновременное присутствие трех составляющих:

объекта управления (управляемой подсистемы);

субъекта управления (управляющей подсистемы);

цели управления, которую формирует сам наблюдатель.

Система, в которой реализуются функции управления, называют системой управления.

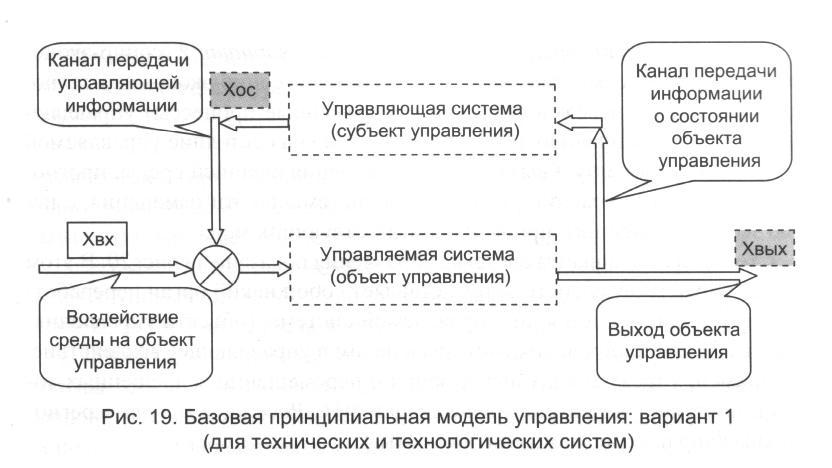

Базовая принципиальная модель управления: вариант I (для технических и технологических систем). Система характеризуется схемой, представленной на рис. 19.

В ней выделяют следующие элементы:

управляющая и управляемая подсистемы;

каналы связи;

суммирующий элемент;

окружающая среда.

Управляемая подсистема является объектом управления; управляющая - осуществляет функции управления (выработку управляющего воздействия). Система функционирует в окружающей среде.

Связь между управляющей подсистемой и управляемой осуществляется через каналы связи. По каналу связи от управляющей системы к управляемой (объекту управления) передается управляющая информация (управляющее воздействие). Таким образом, управляющая и управляемая системы соединены контуром обратной связи. Состояние объекта управления в определенный момент времени зависит от его предшествующих состояний, воздействий внешней среды и управляющих воздействий.

Передача части (доли) выходной величины управляемой системы на ее вход характеризуется коэффициентом обратной связи (Кос = Хос/Хвых). Для этого коэффициента всегда выполняется условие 0 < |Кос| < 1. Обратная связь может быть положительной (когда Кос > 0) или отрицательной (когда Кос < 0), жесткой и гибкой.

Для жесткой обратной связи имеем соотношения

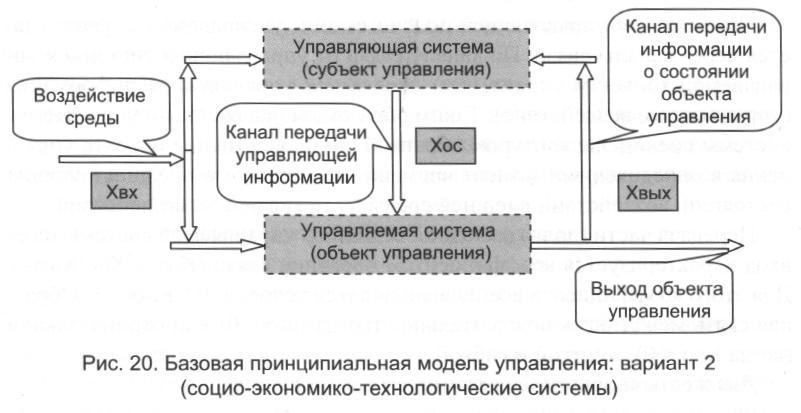

Базовая принципиальная модель управления: вариант 2 (социо-экономико-технологическая система). При управлении социо-экономико-техно-логическими процессами (включая и таможенные процессы) управляющая система, как правило, реагирует не только на состояние управляемой системы (на величину Хвых), но и на изменения внешней среды, прогнозируя возможные реакции управляемой системы на эти изменения, с целью заблаговременного принятия соответствующих мер.

Схема такого варианта системы управления показана на рис. 20. В этом случае управляющая система представляет собой некий орган переработки информации о состоянии управляемой системы (объекта управления) и среды функционирования системы в целом в управляющее воздействие. (Например, упреждающая информация о перемещении запрещенных товаров поступает в центральный аппарат ФТС России, а оттуда в региональные управления, таможни, на посты.)

Следует

отметить, однако, что в теории по

управлению организацией (предприятием,

фирмой) рассмотренный нами контур

обратной связи разделяется на две

части: прямую и обратную. Та информация,

которая передается от управляющей

системы к управляемой, называется

сигналом-командой, этот канал - прямой

связью. Та информация, которая передается

с выхода к управляющей системе, называется

сигналом-сообщением, а канал - обратной

связью.

Следует

отметить, однако, что в теории по

управлению организацией (предприятием,

фирмой) рассмотренный нами контур

обратной связи разделяется на две

части: прямую и обратную. Та информация,

которая передается от управляющей

системы к управляемой, называется

сигналом-командой, этот канал - прямой

связью. Та информация, которая передается

с выхода к управляющей системе, называется

сигналом-сообщением, а канал - обратной

связью.

Законы (аксиомы) управления. Всякое управление возможно при выполнении шести законов (аксиом).

Аксиома 1. Наличие наблюдаемости объекта управления (ОУ).

Это означает, что уравнение

y*(t) = f[t, x(t), z * (t)],

связывающее

(при отсутствии возмущений) некоторую

реализацию выходного процесса y*(t),

доступную для регистрации, с входными

переменными x(t)

и временем t,

имеет единственное решение z*(t)

= z(t)

![]() Z.

Z.

Здесь

Z

- вектор переменных состояния или

обобщенных координат объекта управления

(ОУ). Если это угверждение справедливо

для любого z(t)

![]() Z,

то ОУ считается полностью наблюдаемым.

Z,

то ОУ считается полностью наблюдаемым.

Для таможни, к примеру, входами x(t) являются потоки товаров, транспортных средств, физических лиц, багажа, почтовых отправлений, ГТД, сопроводительные документы и т. д. Переменными состояния z(t) являются показатели, фиксируемые в определенный момент времени. Ими могут быть структура таможни, количество транспортных средств, находящихся в зоне таможенного контроля, количество ГТД, находящихся на оформлении, набор технических средств и др. Переменными y(t) являются результирующие показатели, например, объем товарооборота (экспорта, импорта), сумма взимаемых таможенных платежей, количество нарушений таможенных правил.

Аксиома 2. Наличие управляемости. Это означает способность ОУ переходить в пространстве состояний (обобщенных координат) Z из текущего в требуемое под определенным воздействием со стороны наблюдателя (управляющей подсистемы). В теории планирования эксперимента эта способность ОУ трактуется как явление «воспроизводимости» опыта. Для таможенного органа, к примеру, это означает, что один и тот же приказ должен приводить к практически одному и тому же результату.

Аксиома 3. Наличие цели управления. Под целью понимается набор качественных и количественных характеристик, определяющих требуемое состояние ОУ. Формальным выражением цели является целевая функция. Для таможни таких целей может быть несколько, например, выполнение плана по сбору таможенных платежей, сокращение среднего времени таможенного оформления и таможенного контроля.

Аксиома 4. Наличие свободы выбора управляющих воздействий. Эта свобода ограничивается, во-первых, множеством допустимых альтернатив, а во-вторых, ограничениями на область изменения каждой из них (например, юридического характера). Чем больше это множество и шире область изменения, тем эффективнее управление. Ясно также и то, что, если никакое из управляющих воздействий (например, приказ или распоряжение начальника) не влияет на изменение состояния ОУ, то управления не существует.

Аксиома 5. Наличие критерия эффективности управления. Обобщенным критерием эффективности управления считается степень достижения цели управления. Для оценки качества управления часто используются и частные критерии. Для таможни, например, такими критериями могут быть отношение фактических значений собранных платежей к плановым или число дел об административных правонарушениях, приходящихся на одно должностное лицо соответствующего отдела.

Аксиома 6. Наличие ресурсов (материальных, трудовых, технических, финансовых и др.), обеспечивающих функционирование ОУ.

Несоблюдение хотя бы одной из этих аксиом делает управление невозможным.

К этому, однако, можно добавить, что в теории управления организацией (предприятием, фирмой) нет единых подходов как к толкованию термина «закона управления», так и к классификационному перечню этих законов. Большинство специалистов толкуют термин «закон управления» как проявление связи целей управления со средствами их достижения.

Общие и частные принципы управления

Принципы управления - это наиболее общие, основополагающие посылы и рекомендации, которые важно учитывать и выполнять в практической деятельности на всех уровнях управления.

Их отличие от законов состоит в том, что законы существуют и действуют объективно, вне сознания людей, независимо от их воли и желания. Принципы вытекают из законов, сознательно формируются в интересах практики и применяются в зависимости от конкретных условий. По своему предназначению принципы управления являются связующим звеном между фундаментальной основой теории управления - законами управления - и управленческой практикой, иными словами, переводят на язык практики объективные законы и закономерности.

Принципы управления как основополагающие идеи управленческой деятельности непосредственно вытекают из законов управления и отражают объективную реальность, существующую вне зависимости от сознания человека, т. е. они объективны. Вместе с тем каждый их принципов - это идея, т. е. субъективная конструкция, субъективное построение, которое мыслительно создает каждый руководитель на уровне его познания, обшей и профессиональной культуры.

Основное требование к принципам управления состоит в том, чтобы их соблюдение повышало эффект практической деятельности. Принципы управления, будучи правильно познаны и сформулированы, становятся основными правилами, в соответствии с которыми осуществляется управленческая деятельность. Но главное не в выявлении и формулировании принципов. Важно уметь ими пользоваться, воплощать их в конкретных структурных схемах управления, в функциях органов управления, в организационных формах работы, методах управленческой деятельности.

В литературе нет единого подхода к классификации принципов управления. Классификация принципов должна основываться на отражении каждым из выделенных принципов различных сторон отношений управления. В практике управления государственными органами применяются общие и частные принципы.

К числу общих (универсальных или основных) принципов управления могут быть отнесены принципы:

научности;

системности, системного подхода;

единоначалия в управлении и коллегиальности в выработке решений;

централизации и децентрализации;

единства распорядительства и ответственности в управлении;

оптимальности (принцип экономии времени);

информационной достаточности;

обратной связи.

Принцип научности требует построения системы управления и управления ее деятельностью на строго научных основах. Необходимо использовать прогрессивные научные идеи в практике управленческой работы. Чем выше уровень общей культуры и профессионализма руководителя, тем меньше возможностей для проявления субъективизма.

Принцип системности - ведущий принцип управления. Системность означает необходимость использования системного подхода в принятии любого управленческого решения. В системе управления даже частное локальное ошибочное решение может свести на нет всю деятельность системы, привести к ее разрушению. Системный подход предусматривает изучение объекта управления и управляющей системы совместно и нераздельно, как целого. При этом должны быть определены цели и критерии

для функционирования объекта и проведена структуризация, вскрывающая весь комплекс вопросов, решение которых обеспечивает соответствие системы управления установленным целям и критериям.

Системность в управлении таможенными органами обеспечивает и совершенствует структурное и функциональное единство системы.

Принципы единоначалия в управлении и коллегиальности в выработке решений. Любое принимаемое решение должно разрабатываться коллегиально (или коллективно). Это означает всесторонность (комплексность) его разработок, учет мнений многих специалистов по различным вопросам.

В таможенных органах на всех уровнях руководства принцип единоначалия действует постоянно, так как руководители таможенных органов законодательно наделены правами и функциями руководителя (единоначальника). Это выражается:

в полноте и объеме властных полномочий для решения поставленных перед данной структурой задач;

в наличии законодательного обеспечения реализации этой функции с ответственностью государства за предоставленные права;

в кадровом и структурном обеспечении реализации прав руководителей-единоначальников.

По принципу единоначалия осуществляет свою деятельность руководитель ФТС России.

Принципы централизации и децентрализации. Централизация позволяет обеспечить жесткую координацию звеньев в рамках целостной системы управления. Децентрализация способствует структурной гибкости, развитию адаптивных возможностей системы, позволяет быстро и оперативно реагировать на различные, в том числе и неожиданные, изменения ситуации на уровне отдельных звеньев.

Централизация и децентрализация находятся в единстве и дополняют друг друга. Не может существовать полностью децентрализованная структура - она потеряет свою целостность. Но не может существовать и система управления, полностью лишенная децентрализации, - с потерей автономности она потеряет свою структурность и возможность оперативного реагирования.

Принцип единства распорядительства и ответственности в управлении. В государственной системе за конкретным руководителем установлена четкая персональная закрепленность полномочий, распорядительства по конкретному вопросу на любом уровне и по отношению к каждому объекту управления (подразделению, работнику и т. п.).

Основные варианты закрепления полномочий распорядительства следующие:

за непосредственными руководителями в рамках общей субординации - полномочия по наиболее широкому кругу вопросов;

за вышестоящими руководителями - полномочия, которые не делегированы ими на нижестоящие уровни;

за руководителями функциональных подразделений - полномочия в рамках соответствующих функций и в пределах, установленных вышестоящим руководителем.

Однозначность закрепленности полномочий распорядительства обеспечивает четкость функционирования управленческой вертикали. Каждый руководитель имеет полную ясность относительно пределов своей компетентности и действует в соответствии с этими представлениями. Это позволяет предотвращать конфликты распорядительства, когда разные руководители и управляющие подразделения пытаются решить один и тот же вопрос с разных позиций.

Принцип единства распорядительства и ответственности означает, что каждый сотрудник получает приказы и распоряжения только от одного начальника, так как это - необходимое условие единства действий, и что сотрудник должен докладывать не более чем одному вышестоящему лицу.

Принцип оптимальности (принцип экономии времени) требует постоянного уменьшения трудоемкости операций в процессе управления. Это, в первую очередь, относится к информационным операциям по подготовке и реализации решений. Возможности компьютерных технологий позволяют успешно реализовать данный принцип. Широкий набор математических методов и моделей позволяет экономить время при формировании рациональных (оптимальных) решений.

Принцип информационной достаточности означает, что в условиях небывалого роста объемов информации, в том числе управленческой, огромное значение приобретает интенсификация информационных процессов. В этом вопросе руководство и коллегия ФТС России. ГНИВЦ предпринимают энергичные меры по созданию информационных систем, отвечающих задачам таможенного дела.

Принцип обратной связи. Обратная связь в системах управления - это особая форма устойчивой внутренней связи между управляющей и управляемой подсистемами, которая носит информационный характер и является необходимым условием протекания процессов управления как основы существования или существования и развития систем управления. Это

также особая форма внешней связи между системами управления, которая носит информационный характер и имеет целью координацию управленческих действий.

Суть принципа обратной связи заключается в том, что любое отклонение системы от ее естественного или заданного состояния является источником возникновения в управляющей подсистеме нового движения, направленного на то, чтобы поддержать систему в ее естественном или заданном состоянии.

Методологическая функция принципа обратной связи определяется рядом его существенных признаков.

Во-первых, обратная связь не исчерпывается наличием причинно-следственных связей или обратным воздействием вообще. Она приобретает характер специального обратного воздействия, а именно управляющего обратного воздействия и обусловливается передачей осведомительной и контролирующей информации.

Во-вторых, существенным признаком принципа обратной связи является то, что это принцип организации, поскольку его действие обусловлено определенной внутренней структурой и достаточно высоким уровнем организации системы управления, а также потому, что этот принцип способствует повышению уровня организации систем управления.

В-третьих, принцип обратной связи является внутренней основой и необходимым условием развития и совершенствования сложных самоуправляющихся систем. Иначе говоря, это один из принципов сохранения или сохранения и развития системы управления.

Принцип обратной связи обеспечивает также выполнение функции согласования, координации действий с другими системами управления.

Частные принципы управления, имеющиеся в таможенных органах:

законности и оперативного реагирования на изменение обстановки;

сочетания центрального, регионального и местного управления;

разделения труда;

иерархии (каждый нижестоящий сотрудник или подразделение подчиняется вышестоящему. Каждый сотрудник административной иерархии отвечает перед вышестоящим за решения и действия не только своих, но и всех подчиненных ему сотрудников);

диапазона управления (предусматривает ответственность вышестоящего должностного лица за деятельность строго определенного количества подчиненных);

делегирования полномочий (состоит в передаче руководителем части возложенных на него полномочий, прав и ответственности своим компетентным сотрудникам. Главная практическая ценность принципа состоит в том, что руководитель освобождает свое время от менее сложных повседневных дел и может сконцентрировать свои усилия на решении задач более сложного управленческого уровня).

Классификация методов управления.

Эволюция управленческих парадигм

В теории управления существует множество подходов и методов управления: по целям, результатам, отклонениям, ситуационное управление и др. В этих подходах управление представляет собой некоторое воздействие на систему как часть среды, призванное скорректировать функционирование этой системы, определяемое начальными условиями, исходным состоянием и обменными процессами в системе и с внешней средой ради достижения намеченной цели.

Идентификация этих методов нередко вызывает затруднения из-за размытости критериев. Однако анализ содержания известных методов показывав!, что все они находятся в пространстве кибернетических представлений, в которых система управления дана в виде совокупности взаимодействующих между собой управляющей и управляемой подсистем (см. рис. 19 или 20).

Рассмотрим классификацию известных подходов и методов управления, основываясь на принципе обратной связи как на одном из основных признаков кибернетического подхода к управлению.

Все известные в современной теории и практике управления методы можно разделить на детерминированный, программно-целевой и целостно-эволюционный.

Применение детерминированного метода управления в организации подразумевает, прежде всего, целеполагание. Реализуется следующий алгоритм: на основе выбранной цели разрабатывается программа действий (план), затем создается и включается в действие механизм реализации разработанной программы и, наконец, производится оценка полученных результатов. Схема, иллюстрирующая детерминированный метод управления, изображена на рис. 21.

В данном методе обратная связь обеспечивает строгое соответствие поведения системы разработанной программе. Ее назначение - выявить отклонения объекта управления и привести его в запланированное состояние. В детерминированном методе управления программа выступает как критерий

результатов функционирования системы, обратная связь обеспечивает условия воздействия на исполнительное звено при отклонении от программы.

Достоинства детерминированного метода - простота и эффективность в условиях постоянства состояний внешней среды. Область применения метода - организации бюрократического типа. Недостатки метода - жесткость, невозможность перестройки при таких изменениях внешней среды, которые ведут к противоречию между программой и целью функционирования организации.

Программно-целевой метод управления является более эффективным в условиях непостоянства внешней среды. Основное отличие этого метода от детерминированного заключается в развитом механизме обратной связи, обеспечивающем не только корректировку поведения системы, но и корректировку самой программы для достижения поставленной цели в условиях изменений во внешней обстановке и внутренних изменений.

Главным критерием для программно-целевого метода является цель, а не программа (план).

Схема, иллюстрирующая программно-целевой метод управления, изображена на рис. 22. Более развитый механизм обратной связи обеспечивает гибкость управления. Он содержит две петли обратной связи. Первая петля обеспечивает корректировку поведения системы в случае, если имеются отклонения от заданного планом состояния, если план не противоречит цели. Вторая петля обратной связи предназначена для изменения плана в том случае, если в процессе функционирования организации он придет в противоречие с целью организации. Механизм обратной связи обеспечивает не только фиксацию отклонений и формирование соответствующих управляющих воздействий, но и более сложные действия по анализу обстоятельств, способствующих возникновению этих отклонений.

Программно-целевой метод является значительным шагом вперед в поисках таких подходов к управлению организациями, для которых на первом месте стоит не формальный контроль за выполнением задания, а создание условий для эффективного функционирования организации.

Разветвленность и большая глубина обратных связей образуют предпосылки синергетических тенденций в организации, ориентацию организации на саморазвитие. Программно-целевой метод характерен для организаций органического типа, занимающих в современном мире доминирующие позиции по сравнению с организациями бюрократического типа. Он сложнее в реализации, более емок в информационном отношении, предполагает применение нестандартных организационных структур. Однако в динамичных рыночных условиях именно эти обстоятельства обеспечивают его эффективность.

Целостно-эволюционный метод управления развивает дальше представления об управлении организациями в современных условиях. Схема, иллюстрирующая этот метод управления, изображена на рис. 23. В этом методе используются три петли обратной связи, обеспечивающие корректировку поведения системы управления в соответствии с разработанной программой, корректировку программы (плана) на основе поставленной цели и ее изменение.

Метод предполагает возможности изменения (эволюцию) не только плана, но и цели, и видения организации. Хотя цель является внутренним побуждающим мотивом управления, все же определяющим фактором целеполагания является видение организации, представляемое некоторой системой ценностей, например, формируемой в рамках корпоративной культуры организации. Система ценностей представляет собой наиболее устойчивую категорию человеческих отношений, сформировавшуюся и развивающуюся на протяжении всего предшествующего опыта практической и интеллектуальной деятельности, но одновременно выступает и как основа целеполагания и как глобальный критерий управления. Целостно-ориентированный метод управления включает программно-целевой, детерминированный и когнитивный (накопление знаний) подходы.

Переходы от детерминированного к программно-целевому, от программно-целевого к целостно-эволюционному методу предполагают не подчеркивание предыдущего, а его качественное развитие. Внутренняя логика этого развития обусловлена эволюцией внешних и внутренних условий жизнедеятельности организации, механизмом обратных связей и возможностью изменения критериев: план → цель → видение.

Целостно-эволюционный метод применительно к таможенным организациям можно рассматривать как модель обобщенной концепции управления. Метод является интегративным и, несомненно, станет определяющим в теории и практике управления таможенными органами в ближайшей перспективе.

В целостно-эволюционном методе система ценностей, являясь одновременно глобальным критерием и основой целеполагания, замыкает вход и выход системы управления. Одновременно система ценностей выводит систему управления из разряда целевых (искусственных) в разряд естественных, ориентирующихся на естественное развитие, предполагая тем самым преемственность кибернетического и синергетического подходов в теории управления.

Научная мысль в области управления в настоящее время фокусируется на фундаментальном синергетическом подходе. Этот подход может и должен решить те задачи, которые в настоящее время оказались не под силу административно-принудительным методам.

В прошлом все концепции теории управления, были основаны на том, что в системе имеются субъект и объект управления и в ней необходимо осуществлять поиск наиболее эффективного способа использования материальных, энергетических, финансовых, людских, интеллектуальных, информационных и других ресурсов воздействия субъекта на объект

управления. Кибернетическая модель остается хорошей методической парадигмой на первых этапах формирования знаний об управлении. Кроме того, эти взгляды все еще являются преобладающими и в настоящее время, хотя стало очевидным, что такой подход исчерпал свои возможности. Основой для реализации управления становится сотрудничество, взаимодополнение творческих способностей индивидуумов, стоящих на различных ступенях иерархической структуры. В установившемся информационном обществе возможности одного субъекта раскрываются через возможности другого. Концепция «субъект - объект управления» в теории управления постепенно уступает место другой концепции самоорганизации; другими словами, кибернетический подход в теории и практике управления уступает место синергетическому подходу. Именно такому типу подхода - когнитивному - и будет уделять основное внимание в данной дисциплине в дальнейшем.

Принципиальная модель управления

таможенными органами и ее особенности

В базовой модели управления таможенными органами (специальной модели управления - вариант 3) в качестве объектов управления выступают собственно таможенные органы (ЦА ФТС России, РТУ, таможни, таможенные посты), специалисты таможенного дела, таможенные коллективы, технологические таможенные процедуры, ресурсы таможенной деятельности (финансовые, материальные, трудовые, информационные и др.), а также звенья инфраструктуры таможенной деятельности. Согласованность (единодействия) различных элементов (частей, подсистем) таможенной системы для достижения целей деятельности таможенных органов и обеспечивает управление.

К субъектам управления таможенными органами относятся все элементы и подсистемы таможенного поста, таможни, регионального таможенного управления и ЦА ФТС России, осуществляющих процесс управления, т. е. процесс целенаправленного воздействия на коллективы сотрудников, занятых в управляемой системе.

Таким образом, для формирования и реализации управляющего воздействия необходимо наличие субъекта управления, объекта управления и определенным образом организованных взаимосвязей между ними.

В совокупности эти элементы - субъект управления, объект управления и взаимосвязи между ними - образуют систему управления таможенными органами. Базовая формализованная модель системы управления таможенными органами представлена на рис. 24.

Для уяснения вопроса о субъекте и объекте управления важно понять, что различные уровни управления в таможенной системе одновременно выступают и как субъекты, и как объекты управления, а также что управление таможенными органами носит ступенчатый, иерархический характер. Каждой ступени или уровню управления соответствуют свой субъект и объект управления.

Каждый таможенный орган также состоит из целого ряда структурных подразделений. Эти подразделения и составляют требуемый набор компонентов (элементов) системы, в качестве которой рассматривается любой таможенный орган. Вместе с тем следует иметь в виду, что своеобразным элементом этой системы выступают и отдельные сотрудники таможенных органов, поскольку они способны самостоятельно решать ряд задач и осуществлять ряд функций, присущих рассматриваемым органам.

Все элементы (структурные подразделения) таможенного органа определенным образом связаны между собой и системой в целом. Они оказывают друг на друга различное по степени значимости воздействие, которое может носить управляющий либо информационный характер.

Непосредственное управляющее воздействие, необходимым условием которого являются отношения соподчиненности, оказывается вышестоящим органом либо его структурным подразделением на нижестоящий таможенный орган либо его структурное подразделение. Следовательно, воздействие данного вида является формой взаимосвязи субъекта и объекта управления.

В отличие от него информационное воздействие - это форма взаимосвязи несоподчиненных структурных элементов одного таможенного органа либо элементов (подразделений) самостоятельных систем управления.

Одновременно каждый таможенный орган, равно как и любое его структурное подразделение, обладает системными признаками, т. е. определенным комплексом свойств и качеств, которые не могут быть сведены к сумме качеств и свойств составляющих их элементов. Так, отделы оперативною, экономического и правоохранительного блоков имеют свои задачи и функции. Однако лишь таможня как целостная система способна решить задачи, возложенные на таможенный орган, в полном объеме.

Таким образом, поскольку каждый таможенный орган любого уровня обладает признаками, присущими системным образованиям, он является управляемой системой. Функциональное (целевое) назначение этой системы определяется кругом задач, для выполнения которых собственно и создается таможенный орган.

Вместе с тем все таможенные органы, являясь управляемыми социальными системами, в целом выступают как совокупность субъектов и объектов управления, взаимосвязанных каналами прямой и обратной связи. При этом таможенные органы, входящие в единую таможенную систему РФ, испытывают управляющее воздействие «сверху».

Наряду с этим, функционируя в окружении других социальных систем и в определенной внешней среде, они постоянно подвергаются разнообразным управляющим и информационным воздействиям. Следовательно, в силу отмеченных обстоятельств каждый таможенный орган одновременно является не только управляемой системой, но и системой управления, т. е. субъектом и объектом управления.

Так, по отношению к Правительству РФ ФТС России является управляемой системой. В то же время она сама осуществляет управление входящими в его структуру элементами.

Системой управления таможенными органами является совокупность элементов, функционирование которых обеспечивает эффективную деятельность, направленную на достижение цели таможенных органов. Это система, в которой реализуются функции управления и которая включает:

специалистов, объединенных в органы управления;

используемый комплекс методов управления;

организационную и вычислительную технику;

связи между органами управления, объектом управления и внешней средой, которые определяются различными способами взаимодействия и потоками управленческой информации;

документооборот, необходимый для выполнения функций, распределенных между органами управления в интересах достижения целей, поставленных перед таможенной системой.

Система управления таможенными органами обладает свойством иерархичности, которое проявляется при осуществлении любых управленческих воздействий. Наиболее выпукло это свойство заметно в отношениях между таможенными органами, стоящими на разных ступенях иерархической лестницы, где органы наделены различной компетенцией и более сложная вышестоящая таможенная система является субъектом управления по отношению к менее сложной нижестоящей.

Строгая иерархичность системы управления таможенными органами находит свое выражение и в принципе единоначалия, необходимость осуществления которого обусловливается сложностью и спецификой решаемых таможенными органами задач, а также обстановки, в которой они функционируют (повышенная ответственность в принятии конкретных решений, динамика оперативной обстановки, требующая высокой мобильности и максимальной управляемости, и т. д.). Эффективной реализации этого принципа призвана способствовать и строгая субординация между структурными элементами таможенных органов.

Осуществление принципов единоначалия и субординации обусловливает достаточно жесткую систему прямых связей субъектов с объектами управления. Это выражается, прежде всего, в том, что различная управляющая информация в виде команд, приказов, распоряжений и т. п. поступает по каналам прямой связи от субъектов к объектам управления сверху вниз, последовательно спускаясь по ступеням иерархии управления.

Такой порядок несколько снижает скорость прохождения команд и не исключает возможности их искажения. Однако благодаря этому порядку достаточно надежно обеспечивается необходимая централизация управления, согласованность деятельности многочисленных структурных подразделений по решению возникающих задач.

Система обратных связей, по которой к субъектам управления поступает осведомительная информация, в отличие от системы прямых связей является более гибкой и подвижной.

Такое ее свойство не случайно и объясняется следующими обстоятельствами. Во-первых, необходимо иметь в виду несомненную заинтересованность субъекта управления любого уровня в максимально полной информации осведомительного характера. Практика неоднократно убеждала в том, что эффективность управления выше у того субъекта, который лучше информирован о среде функционирования, состоянии управляемых объектов, результатах собственного управляющего воздействия. Во-вторых, гибкость и подвижность системы обратных связей - это одно из проявлений демократичности в государственном управлении, обусловливающей развернутую систему связей объектов с субъектами управлений.

Внешнюю среду, в которой функционируют таможенные органы, прежде всего, составляют все иные социальные системы, выходящие за рамки федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области таможенного дела - участники ВЭД, таможенные брокеры, перевозчики, владельцы складов и т. д.

Во внешней среде существуют различные объективные условия и факторы, в которых протекает деятельность таможенных органов и которые оказывают существенное влияние на эту деятельность.

С внешней средой таможенные органы также связаны каналами прямой и обратной связи. Так, по каналам прямой связи они оказывают информационное, а при необходимости в установленном законом порядке и прямое управляющее воздействие на участников ВЭД, организации, граждан и должностных лиц.

Важными компонентами внешней среды функционирования таможенных органов и объектами воздействия являются внешнеэкономическая деятельность, государственная и экономическая безопасность, а также такие негативные социальные явления, как коррупция и преступность в сфере таможенного дела.

Своей деятельностью таможенные органы влияют на эти объекты внешней среды, добиваясь их желаемого состояния.

По каналам обратной связи в таможенные органы поступает необходимая осведомительная информация о состоянии внешней среды, которая позволяет придавать внешним управляющим воздействиям целенаправленный характер.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, являясь управляемой системой, таможенный орган в сфере внешнего управления выступает в качестве системы управления, которая оказывает на среду функционирования информационные и управляющие воздействия.

Управление таможенными органами осуществляется в специфических условиях, во многом отличных от управления в других областях общественной жизни. Как и всякий сложный социальный объект, таможенная система включает в себя множество различных элементов, подсистем, которые находятся между собой в определенных отношениях и взаимодействуют друг с другом. Задача управления - поддержание их в оптимальном соответствии друг другу и таможенной службе в целом как социально-экономической организации, выполняющей специфические функции.

Управление таможенными процессами и системами включает такие этапы, как:

получение и уяснение задачи;

сбор и обработка информации;

формирование гипотезы о состоянии таможенной системы на основе данных информационного обеспечения таможенного органа, а также информации, полученной от вышестоящего звена управления;

выбор критерия общего плана действий;

определение общего плана действий (декомпозиция задач и ограничений по этапам функционирования);

определение конкретных плановых мероприятий и критериев их оценки;

определение и реализация управляющих воздействий.

Выводы

Под управлением будем понимать процесс формирования и реализации такого целенаправленного воздействия на объект, в результате которого объект переходит в требуемое (целевое) состояние.

Управление организациями принято рассматривать с позиции двух основных подходов: кибернетического и синергетического, хотя в принципе они не противоречат друг другу. В кибернетическом подходе система управления представляется в виде совокупности управляющей и управляемой подсистем. Синергетический подход основывается на учете естественных факторов развития (саморазвития) организации. Субъект управления в самоорганизующихся системах не значим.

Введенные базовые модели управления, в том числе и специальная модель управления таможенным делом, сформулированные законы (аксиомы) и принципы управления, представленные классификация методов

управления и параметры эволюции управленческих парадигм позволяют заключить следующее.

Управление таможенной системой осуществляется в пределах типовых моделей и на основе общих законов и принципов управления. В рамках кибернетического подхода специфика таможенной модели проявляется в том, что она объединяет в себе модели, характерные и для социально-экономических, и для технических систем.

Представленные последовательность и характер эволюции методов управления позволяют наблюдать этапы перехода от кибернетических к синергетическим методам, наиболее адекватным применительно к таможенным системам. Наблюдаемый переход от детерминированного к программно-целевому, и от программно-целевого к целостно-эволюционному методу не предполагает подчеркивание предыдущего этапа, а раскрывает их качественное развитие. Внутренняя логика этого развития обусловлена эволюцией внешних и внутренних факторов жизнедеятельности таможенных систем, механизмом обратных связей и возможностью изменения критериев в направлении: план → цель → видение.

Целостно-эволюционный метод применительно к таможенным организациям можно рассматривать как модель обобщенной концепции управления. Метод является интегративным и, несомненно, станет определяющим в теории и практике управления таможенными организациями в ближайшей перспективе.

Концепция «субъект - объект управления» в теории управления постепенно уступает место другой концепции - самоорганизации. Кибернетическая модель остается хорошей методической парадигмой на первых этапах формирования знаний об управлении. Другими словами, кибернетический подход в теории и практике управления уступает место синергетическому подходу. Именно такому типу подхода - когнитивному и будет уделяться основное внимание в данной дисциплине в дальнейшем.

Общая схема управления таможенными процессами и системами включает следующие этапы: получение и уяснение задачи; сбор и обработку информации; формирование гипотезы о состоянии таможенной системы; выбор критерия общего плана действий; определение общего плана действий; определение плановых мероприятий; определение и реализацию управляющих воздействий. Все приведенные этапы являются характерными для процедуры управления таможенными процессами и системами.