- •Таблица 20

- •Общий объем жидкости в норме в организме человека

- •Таблица 21

- •Содержание электролитов

- •Динамика водно-электролитпого баланса

- •Влияние анестезии на функцию почек

- •Нарушения функционального объема внеклеточной жидкости

- •Термин «олигурия»

- •Основные причины олигурии

- •Преренальная олигурия

- •Полиурия в предоперационном периоде

- •ГЛАВА 23

- •Функциональная анатомия мочевого пузыря

- •Патофизиология серповидно-клеточной болезни

- •Иммунная реакция

- •Клинические рекомендации для проведения анестезии

- •Таблица 29

- •Клинические и лабораторные признаки порфирии

- •АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ

- •Таблица 33

- •Осложнения, связанные с проведением анестезии

- •Клинико-физиологические изменения при управляемой гипотермии

- •Метаболизм

- •Классификация вирусов гепатита

- •Вирус гепатита А

- •Вирус гепатита В

- •Вирусы, вызывающие гепатит у человека

ГЛАВА 21

ОЛИГУРИЯ

Дж. Р. Дули, Р. И. Маззе (J. R. Dooley, R. I. Mazze)

В клинической практике одним из самых зловещих симптомов является значительное уменьшение или полное прекращение выделения мочи во время операции или после нее. Такое снижение диуреза может наступить внезапно или же развивается в течение некоторого времени: от нескольких часов до нескольких дней. Подобная олигурия может быть предвестником синдрома острой почечной недостаточности, который в своей развернутой форме все еще сопровождается летальным исходом чаще чем в 50% случаев [1]. К счастью, у большинства хирургических больных при своевременномг лечении олигурия легко обратима. Таким образом, анестезиологи, должны быть подготовлены к возможности развития олигурии у довольно значительного числа своих больных и должны уметь правильно диагностировать и лечить состояния, лежащие в основе олигурии.

Термин «олигурия»

Нефрологи обычно называют олигурией состояние, при котором у взрослого человека с массой тела 70 кг диурез снижается менее 20 мл/ч, или мешее 400 мл/сут. Почечной недостаточностью называют поддающееся количественной оценке угнетение функции почек с сохранением нормального биохимического состава плазмы или с нарушением механизмов гомеостаза и патологическими сдвигами биохимического состава плазмы. Таким образом, само понятгие олигурии предусматривает определенную степень почечной нюдостаточности, так как суточный диурез 400 мл обычно недостаточен для выделения средней суточной солевой нагрузки порядша 650—750 моем даже при максимальной концентрации мочи (1,2 мосм/мл). Тем не менее и при наличии высокого диуреза возможно наличие почечной недостаточности, если он не обеспечивает поддержание нормального водно-электролитного и ки- слотно-щелочного балансов и если, несмотря на этот диурез, в организме накапливаются метаболические шлаки. Таким образом, критерии адекватности диуреза должны включать не только количественные, но и качественные показатели состава мочи. Поэтому нарушения функции почек, характеризуемые относительно объема мочи, выделенной за определенное время, например «олигуричеюкая почечная недостаточность», «неолигурическая почечная недостаточность» или «полиурическая почечная недостаточность», нельзя рассматривать как отдельные нозологические формы, они составляют различные аспекты и стадии одного патологического процесса — почечной недостаточности.

Прежде чем обсуждать клинические проявления и значение ряда олигурических состояний, целесообразно рассмотреть основные механизмы концентрации и разведения мочи в норме. Процесс концентрации мочи осно-

ван на двух энергосохраняющих закономерностях: противоточном умножении и противоточном обмене.

Авторы книги выделяют две стадии почечной недостаточности: собственно почечную недостаточпойть renal insufficiency — компенсированную стадию с сохранением нормального состава плазмы, и так называемый отказ почек renal failure — декомпенсированную стадию с патологическими показателями состава плазмы. (Примеч. пер.)

Механизмы концентрации мочи

Противоточное умножение

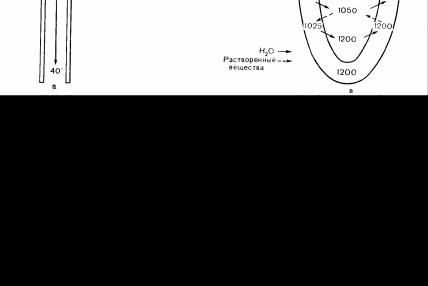

Впервые принцип противоточного умножения был описан Kuhn, Ryffel [2], схематически он представлен на рис. 60. Механизм противоточного умножения основан на представлении о возможности установления на любом уровне осмотического градиента в 200 мосм/л между восходящим и нисходящим коленом петли Генле за счет активного транспорта ионов. На 1-й стадии (см. рис. 60) петля заполняется жидкостью, содержащей 300 мосм/л хлорида натрия. На 2-й стадии в результате однократного активного перемещения ионов создается градиент 200 мосм/л между восходящим и нисходящими коленами петли. На 3-й стадии жидкость в капальце начинает перемещаться за счет поступления новой порции с осмоляльностью 300 мосм/л. На 4-й стадии вновь на каждом уровне создается градиент 200 мосм/л, затем в каналец снова поступает жидкость и так далее, с каждым этапом продольный градиент осмоляльности в каждом колене петли Генле увеличивается и к 8-й стадии достигает 400 мосм/л. У человека этот градиент может составлять 900 — 1200, у собаки — 2500, у сумчатой крысы — 5000 мосм/л. Примечательно, что такие огромные продольные градиенты образуются в системе, которая затрачивает энергию только на создание на каждом уровне вертикального градиента лишь 200 мосм/л. В процессе образования градиента оттекающая жидкость всегда содержит натрий в меньшем количестве, чем притекающем на том же уровне. Следует отметить, что соли, «выкачиваемые» из восходящего колена петли Генле, постепенно накапливаются в интерстициальной жидкости, содержащейся в петле, максимальная концентрация их достигается на участке, где поток жидкости меняет направление. Кроме того, для работы системы необходимо, чтобы восходящее колено петли Гепле было непроницаемым для воды. В противном случае активный транспорт солей сопровождался бы перемещением осмотически эквивалентного количества воды и градиента концентраций не могло бы быть. И наконец, система, изображенная на рис. 60, не могла бы выполнять осмотическую работу, если бы не существовало дополнительного осмоэквилибрирующего механизма, эту роль выполняют собирательные канальцы.

Рис. 60. Схема принципа противоточного умножения концентрации, основанного на гипотезе о том, что на любом уровне вдоль петлл Гению за счет активного транспорта ионов может устанавливаться градиент между восходящим и нисходями коленами петля величиной в 200 мосм/л. (Pitts R. F.: Physiology of the Kidney and Body Fluids, ed. 3. Chicago, 1974).

Рис. 61. Роль механизма противоточного умножения концентрации в обра-

зовании гипертонической мочи. fPitts R. P.: Physiology of the Kidney and Body Fluids, ed. 3. Chicago, 1974).

Процесс образования концентрированной мочи путем противоточного умножения представлен на рис. 61. Изотоническая жидкость из проксималь-

ных канальцев поступает в нисходящее коено петли Генле. На том же уровне восходящего колена хлорид активно транспортируются в интерстициальное пространство, где концентрация их повышается, а в просвете восходящего колена уровень хлоридов уменьшается. Натрий пассивно удаляется из восходящего колена. Из нисходящего колена в интерстициальное пространство пассивно диффундирует вода, а натрий и хлор пассивно проникают в нисходящее колено. Водонепроницаемость стенок восходящего колена петли Генле обозначена на рисунке жирной линией. Собирательные канальцы выполняют функцию выравнивания осмоляльности мочи в просвете канальца и среды интерстициального пространства мозгового и сосочкового слоя почечной паренхимы. В состоянии дегидратации, когда высок титр циркулирующего антидиуретического гормона (АДГ), стенки собирательных канальцев легко пропускают воду. Из изотонической канальцевой жидкости, поступающей из дистальных канальцев в собирательные, вода удаляется в гипертоническую среду интерстиции. В конце концов осмотическая концентрация мочи сравнивается с осмотической концентрацией интерстиции. В состоянии антидиуреза конечный продукт белкового метаболизма, мочевина, обеспечивает около 40% суммарной концентрации растворенных веществ в интерстициальном пространстве мозгового и сосочкового слоя; большую часть солевого баланса обеспечивают натрий и хлориды.

При образовании разведенной, неконцентрированной, мочи противоточный механизм в качественном отношении функционирует аналогично. Однако в отсутствие АДГ стенки дистальных канальцев и собирательных протоков становятся относительно непроницаемыми для воды. Поэтому, несмотря на сохраняющийся осмотический градиент, выделяется гипоосмолярная моча.

Противоточный обмен

Схематически принцип противоточного обмена представлен на рис. 62. На рис. 62, а, б показано действие механизма применительно к термическим процессам, на рис. 62, в — сохранение с помощью противоточного обмена гиперосмолярной среды интер-стипия мозгового слоя почки [4]. На рис. 62, а изображена трубка, через которую протекает вода с постоянной объемной скоростью 10 мл/мин, источник тепла обеспечивает нагревание жидкости при 100 кал/мин, таким образом, вода поступает в систему при температуре 30 °С, а покидает ее при температуре 40 °С. Если (как показано на рис. 62,6) трубку изогнуть в месте нагревания, обеспечить полную теплоизоляцию от внешней среды, но допустить теплообмен между приводящим к источнику тепла и отводящим коленом трубки, то состояние жидкости внутри нее довольно существенно изменится. Температура притекающей и оттекающей из системы жидкости останется прежней, но температура жидкости в области нагревания в противоточной системе станет гораздо выше, чем в прямолинейной. Это происходит в результате теплообмена между жидкостью, притекающей к источнику тепла и оттекающей от него. Если задачей этой системы

является охлаждение нагревательного элемента, то прямолинейная система гораздо эффективнее, чем противоточная. Если же, напротив, задачей является нагревание жидкости при возможно более низкой эффективной объемной скорости, то противоточная система оптимальна.

Рис. 62. Схема принципа противоточпого обмена.

а, б—температурная модель; в — противоточный обмен в прямых сосудах уменьшает скорость выравнивания градиента осмоляльности между корко-

вым и мозговым веществом почки. (Berliner R. W. et al. Am. J. Med., 24:730, 1958).

На рис. 62, в показано действие противоточных механизмов в капиллярной сети vasa recta, обеспечивающих поддержание осмотического градиента в интерстиции мозгового слоя почки. В петлю капилляра поступает кровь с осмоляльностьто 300 мосм/л. По мере углубления капилляра в мозговой и сосочковый слой вода диффундирует из крови в гиперосмолярный интерстипии, а осмотически активные ионы поступают в кровь. При выходе капилляра из мозгового слоя в восходящем колене капиллярной петли происходит обратный процесс. Вода «избирает короткий путь» и всасывается обратно в кровь уже на исходящих участках капиллярной петли, в результате чего концентрация эритроцитов и белков крови в области вершины капиллярной петли увеличивается, а объемная скорость кровотока уменьшается. Благодаря этому механизму уменьшается возможность снижения осмотического градиента в интерстиции почки при увеличении почечного кровотока.

Два противоточных механизма отличаются друг от друга: противоточное умножение концентрации — активный процесс, включающий активный транспорт солей из восходящего колена петли Генле в интерстиции; противоточный обмен — пассивный процесс диффузии солей и воды через проницаемые стенки капилляров в обоих направлениях. Противоточное умножение является механизмом, обеспечивающим установление и поддержание градиента осмотической концентрации между корковым слоем и вершиной сосочка почки. Механизм противоточпого обмена не участвует в установлении ос-

мотического градиента, более того, если бы последний постоянно не поддерживался, противоточный обмен способствовал бы его ликвидации. Тем не менее в организме противоточный обмен противодействует «рассеиванию» градиента и, следовательно, облегчает задачу механизма противоточного умножения по перекачиванию солей в интерстиции и поддержанию заданного градиента. Таким образом, оба описанные механизма в комплексе обеспечивают образование концентрированной мочи с минимальными затратами энергии.

Краткий обзор механизмов концентрации it разведения мочи

Ежедневно почечные клубочки здорового взрослого человека фильтруют 160—180 л воды. Каждый литр фильтрата содержит 300 мосм растворенных веществ, преимущественно ионов натрия, хлоридов и бикарбоната. При протекании фильтрата через проксимальные изогнутые канальцы ионы натрия активно поглощаются интерстицием коркового слоя, хлориды пассивно следуют за натрием, а вода реабсорбируется осмотически. Ионы и вода, поступившие в интерстиции, быстро вымываются кровью, протекающей через капилляры коркового слоя. Хотя объем жидкости в проксимальных канальцах уже снижен приблизительно на 75%, ее осмотическая концентрация по-прежнему остается равной 300 мосм/л (см. рис. 61). При протекании жидкости по тонкому нисходящему колену петли Генле вода диффундирует в гипертонический интерстиций мозгового и сосочкового слоя, а натрий и хлориды поступают в канальцы. На этом этапе вплоть до точки перемены направления канальца объем жидкости прогрессивно уменьшается, а ее осмоляльность увеличивается. В широкой части восходящего колена петли Генле хлориды выделяются в интерстиции, поскольку на этом участке вода не может пройти сквозь стенку канальца, осмотическая концентрация канальцевой жидкости уменьшается. На каждом уровне петли Гепле имеется градиент приблизительно в 200 мосм/л между содержимым канальцев и гипертонической средой интерстиция.

Жидкость, поступающая в дистальные извитые канальцы, гипотонична по отношению к окружающей среде интерстиция корнового слоя, объем ее составляет около 15% от исходного объема клубочкового фильтрата. При недостатке воды повышается титр циркулирующего АДГ. Под его действием стенки и эпителий дистальных канальцев и собирательных протоков становятся проницаемыми для воды, в результате чего канальцевая жидкость становится изотоничной по отношению к интерстициальной жидкости коркового слоя на уровне дистального сегмента. Активная реабсорбция натрия и пассивная диффузия воды в дистальных канальцах продолжаются и поэтому объем жидкости, поступающей в собирательные протоки при активации АДГ, снижается до нескольких процентов от исходного клубочкового фильтрата. В собирательных протоках жидкость, вначале изоосмотическая, отдает воду и постепенно концентрируется по мере прохождения через гипертонический интерстиций мозгового и сосочкового слоя. Концентрация мочи, посту-

пающей в почечные лоханки, соответствует осмотической среде интерстиция в области верхушек почечных сосочков.

Вода, диффундирующая из нисходящего колена петли Генле из собирательных протоков, удаляется с кровью, протекающей через прямые сосуды мозгового и сосочкового слоя. В этих сосудах происходит противоточный обмен, уменьшающий потери осмотически активных веществ из мозгового и сосочкового слоя. В условиях водного диуреза титр циркулирующего АДГ низок, поэтому эпителий стенки дистальных канальцев и собирательных протоков становится непроницаемым для воды. Канальцевая жидкость в норме при выходе из петли Генле гипотоничная, остается гипотоничной или еще более разводится при прохождении по остальным участкам нефрона в результате активной реабсорбции ионов. Таким образом, формируется большой объем неконцентрированной мочи.

Клинические аспекты олигурии

Клинические проявления олигурии

Развитие олигурии во время операции невозможно обнаружить без непрерывного контроля за отделением мочи. Поэтому катетеризация мочевого пузыря показана во время хирургических вмешательств, при которых предполагается значительная крово-потеря, используется управляемая гипотензия, применяются осмодиуретики, предусматривается возможность повреждения мочеточников, учитывается вероятность увеличения времени вмешательства, используется пережатие аорты или искусственное кровообращение. Кроме того, интраоперационный контроль диуреза необходим у больных с обширными повреждениями тканей в результате травмы или ожога.

Во время операции следует не реже одного раза в час измерять количество выделенной мочи и регистрировать его в протоколе обезболивания. Внезапное уменьшение диуреза должно насторожить врача. В этом случае необходимо заново оценить клинические симптомы наркоза, объем кровопотери и потерь в «третье пространство», характер выполняемых хирургических манипуляций, размещение и состояние тампонов, соотношение введенной и выведенной жидкости. Обычно этого достаточно для установления причины олигурии. Не следует забывать о том, что причиной уменьшения отделяемого по катетеру могут быть внешние механические факторы. Слизистые пробки, сгустки крови, стенки мочевого пузыря могут закупоривать внутренние отверстия катетера. Кроме того, при помещении больного в позу Транделенбурга моча может скапливаться в области купола мочевого пузыря или в почечных лоханках, в этом случае отделение ее по катетеру также нарушается.

Если есть основания подозревать у больного снижение диуреза, то можно попытаться пропальпировать мочевой пузырь. Правда, обнаружение полного мочевого пузыря не дает оснований отвергать подозрение на олигурию, так как в пузыре может содержаться моча, выделенная до операции или до потенциального олигурического эпизода. Для окончательного подтвер-