- •1. Комбинационные цифровые устройства, пример.

- •2. Последовательностные цифровые устройства, пример.

- •3. Модель конечного автомата, основные свойства (зависимости), примеры.

- •4. Диаграмма переходов конечного автомата.

- •5. Таблица переходов конечного автомата.

- •6. Гонки в цифровых устройствах.

- •7. Синхронизация цифровых устройств как средство устранения неопределенности, вызванной гонками.

- •8. Минимизация логических функций методом Вейча-Карно.

- •9. Минимизация логических функций методом Квайна-МакКласки.

- •10. Минимизация логических функций методом свертки таблицы истинности.

- •11. Сравнение методов минимизация логических функций.

- •12. Автоматическое управление движением с помощью конечных выключателей, пример.

- •13. Цикловая схема управления производственным механизмом, пример.

- •14. Импульсная сау на примере электронагревателя.

- •15. Блок-схема алгоритма работы регулятора на примере стабилизатора напряжения с автотрансформатором.

- •16. Пример стабилизатора напряжения с реостатом.

- •17. Электронный усилитель, график возникновения нелинейных искажений.

- •18. Катодный повторитель как пример простой схемы с отрицательной обратной связью.

- •19. P-n переход принцип работы полупроводникового диода.

- •20. Принцип работы биполярного транзистора. 21. Npn- и pnp-транзистор.

- •22. Классы работы усилителя.

- •23. Пример усилителя звуковой частоты. 24. Уменьшение искажений в усилителе с помощью отрицательной обратной связи. 25. Линейная система с отрицательной обратной связью.

- •26. Условия возникновения самовозбуждения. 27. Генератор импульсов.

- •28. Стабилизация частоты импульсов генератора.

- •29. Конструкция электромагнитного реле, условное графическое обозначение.

- •30. Различные типы контактов электроаппаратов.

- •31. Схема с памятью для включения-отключения электродвигателя от двух кнопок.

- •38. Таблицы истинности полностью и не полностью определенные.

- •39. Схема синхронизации цифрового устройства на логической схеме.

- •40. Схема синхронизации цифрового устройства на дешифраторе.

- •41. Схема информационных потоков на примере микропроцессора к1804 вс1.

- •42. Определение понятий «управление, объект управления, состояние объекта управления»; примеры.

- •43. Асу, сау, асу тп; примеры.

- •44. Применение эвм для управления движением. 45. Влияние времени выполнения управляющей программы на точность остановки механизма.

- •49. Эмиттерный повторитель.

- •50. Комплементарная пара транзисторов.

- •51. Возникновение самовозбуждения усилителя на определенных частотах.

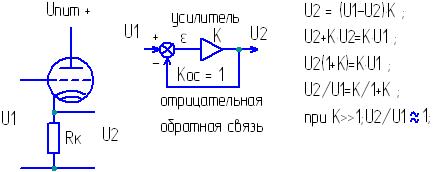

18. Катодный повторитель как пример простой схемы с отрицательной обратной связью.

На рисунке слева показана очень простая схема катодного повторителя, которая не усиливает напряжение, но усиливает ток. Ее работу удобно рассмотреть на схеме с отрицательной обратной связью в центре рисунка. Напряжение между сеткой и катодом, равное Uc=(U1-U2), определяет значение тока, протекающего через Rк, аналогично Ra на предыдущем рисунке, и создает на Rк напряжение U2=Uc∙S∙Rк=(U1-U2)∙K. При значениях коэффициента усиления К значительно больших 1, что имеет место на практике, выходное напряжение U2 почти равно U1, поэтому данная схема имеет название “катодный повторитель”( U2 повторяет U1).

Если рассматривать катодный повторитель как систему управления, то объектом управления является резистор Rк, называемый еще электрической нагрузкой. Управляемый параметр – напряжение на нагрузке U2. Заданное значение управляемого параметра U1. Нагрузка может иметь различное сопротивление (случайные возмущения), а значение напряжения на ней должно быть постоянным, равным U1. Схема управления, показанная в центре рисунка работает следующим образом. Текущее значение управляемого параметра U2 сравнивается с заданным значением U1, их разность ε подается на вход усилителя который в К раз ее усиливает и подает на выход в виде U2 и вновь это повторяется … Под обратной связью понимается связь между выходом на входом, а отрицательная она, потому что ее сигнал вычитается. У положительной обратной связи сигнал складывается. Таким образом, катодный повторитель является примером очень простой линейной системы управления с отрицательной обратной связью. Название “линейная система ”, строго говоря, происходит от того, что система описывается линейными дифференциальными уравнениями [1]. Однако не привлекая сложную математику, можно считать, что здесь важен прямолинейный график зависимости выхода от входа в усилителе, когда коэффициент усиления К постоянный, вне зависимости от величины и частоты сигнала, а в усилителе отсутствуют нелинейные искажения. Аналогичные зависимости существуют в линейных электрических цепях, например по закону Ома зависимость напряжения от тока на сопротивлении R линейна U=I∙R. Свойство линейности предполагает наличие констант, связывающих выходы и входы, что существенно упрощает анализ таких систем. В реальности предположение линейности является упрощением.

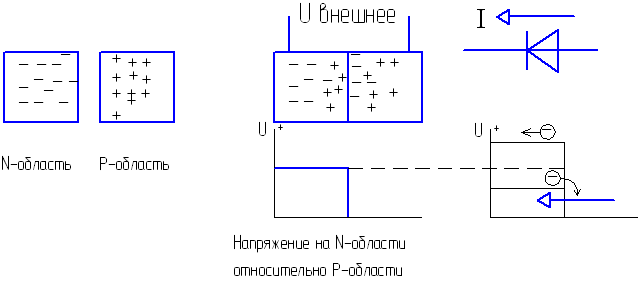

19. P-n переход принцип работы полупроводникового диода.

Основной материал полупроводниковых приборов – сверхчистый монокристаллический четырехвалентный кремний Si, кристаллическая решетка которого не имеет дефектов. В основных проводниках электрического тока – металлах (меди, алюминии, серебре) электропроводность обеспечивается свободными электронами, которые расположены на удаленных от атомных ядер оболочках. Наоборот, изоляторы не имеют свободных электронов, все электроны в них сильно связаны с ядрами. Электропроводность рассматриваемых полупроводников также обеспечивается свободными электронами или их отсутствием (так называемыми “дырками”), получаемыми путем введения в полупроводник специальных примесей. Если примесь пятивалентная (фосфор, мышьяк), то встраиваясь в 4-х валентный кремний она отдает свой пятый электрон в число свободных и тем самым создает электронную n-проводимость (negative). Если примесь 3-х валентная (бор), то создается обратный электрону носитель электрического тока – отсутствие электрона - “дырка” (hole), соответствующая p-проводимости (positive). Перескакивая в дырку из соседнего атома, электрон создает тем самым дырку в бывшем своем атоме, и дырка таким образом перемещается, перенося положительный заряд.

Предположим, имеется два отдельных бруска кремния разной проводимости, как показано на рисунке слева. Эти бруски не имеют электрического заряда, напряжение между ними равно нулю. Если их плотно прижать друг к другу, то между ними возникнет электрическое напряжение (потенциальный барьер), как показано справа.

Это произойдет потому, что свободные электроны начнут в силу диффузии проникать в р-область, а дырки начнут диффундировать в n-область. Однако этой диффузии будет препятствовать возникающая разница потенциалов между областями: плюс будет тянуть назад электроны и отталкивать дырки. Установится некоторое динамическое равновесие, как показано на рисунке в центре. Если подать внешнее напряжение, как показано справа внизу на рисунке, и понизить принудительно потенциальный барьер, дав слева минус, а справа плюс, то электроны хлынут слева направо, а дырки - справа налево и потечет электрический ток. Если наоборот повысить потенциальный барьер, то электроны отойдут налево от границы, а дырки - направо, и тока не будет. Таким образом, мы получили полупроводниковый диод, который проводит ток справа налево и не проводит ток слева направо, как изображено на рис. 9 справа вверху.