Сажина, Чибриков Экономическая теория (2е изд)

.pdfтала. Однако изменение срока аренды повлияло и на характер отно шений между арендатором и земельным собственником. Последний нередко участвует в капитальных затратах, принятии хозяйствен ных решений, получает ренту в виде доли в земледельческой или животноводческой продукции, в виде доли в прибыли.

Избыток над средней прибылью, являющийся основой ренты, может быть получен в результате не только внутриотраслевых, но и межотраслевых различий в производительности труда. В отраслях с уровнем производительности труда более низким по сравнению со среднеобщественным создаваемая масса прибавочной стоимости при прочих равных условиях больше средней прибыли. Однако пред приниматели этих отраслей не получают, как правило, всей массы прибавочной стоимости, произведенной в отрасли. В условиях сво бодной конкуренции происходит межотраслевой перелив капита лов, посредством которого избыток над средней прибылью изыма ется в пользу отраслей с более высоким органическим строением капитала.

Ход и результаты этого процесса меняются, когда конкуренция сталкивается с монополией. Монополия частной собственности на землю служит своеобразным таможенным барьером и требует упла ты пошлины в виде ренты за право приложения капитала к земле. Избыток прибавочной стоимости, созданной в сельском хозяйстве, над средней прибылью не поступает в общий котел перераспреде ления, а остается в самой отрасли. Этот избыток над средней при былью дает возможность функционирующему капиталу уплатить ренту.

Каким бы ни был участок земли по качеству и местоположе нию, условием ведения хозяйства на нем является уплата земель ной ренты. Рента, уплачиваемая со всех без исключения участков за право ведения на них хозяйства, называется абсолютной земельной рентой. Причиной образования абсолютной ренты является част ная земельная собственность. Условием абсолютной ренты являет ся более низкое органическое строение капитала в сельском хозяй стве по сравнению с промышленностью. Таким образом, земельная собственность паразитирует на техническом отставании сельского хозяйства от других отраслей экономики и заинтересована в кон сервации этого положения.

Количественно абсолютная земельная рента равна разности меж ду всей массой прибавочной стоимости и средней прибылью:

Абсолютная рента = т — Рср.

Можно определить величину абсолютной ренты как разность меж ду общественной стоимостью и общественной ценой производства.

Строго говоря, цены на сельскохозяйственную продукцию яв ляются монопольными (в силу монополии частной собственности на землю). Их монопольный характер заключается не в том, что

они превышают стоимость, а в том, что они равны стоимости или ниже ее, но выше общественной цены производства. Частная соб ственность на землю является фактором, удорожающим сельскохо зяйственную продукцию. Это справедливо и для продукции добы вающих отраслей, лесопромышленности, рыболовной и пр. Если бы частная собственность на землю была упразднена, абсолютная рента исчезла бы, а цены на сельскохозяйственную продукцию по низились бы с уровня стоимости до уровня цен производства.

И дифференциальная, и абсолютная ренты были объяснены К.Марксом с точки зрения действия законов стоимости и приба вочной стоимости. Однако в отдельных случаях встречается еще один тип ренты — монопольная, в основе которой лежит неэквивалент ный обмен. Отдельные виды продуктов (например, особые сорта винограда) могут быть получены только в определенных климати ческих и природных условиях, и притом в ограниченном количе стве. Поскольку условия создания этих продуктов невоспроизводимы, предложение всегда резко отстает от спроса, что создает воз можность устойчивого превышения рыночных цен над стоимостью товаров. Неэквивалентный обмен является источником монополь ной сверхприбыли, которая, в свою очередь, становится основой монопольной ренты.

5.Сочетание факторов производства

Впроцессе производства факторы производства вступают во вза имодействие. В большинстве случаев они используются совместно. Так, станки приводятся в движение рабочими. РабЬчие всегда снаб жаются инструментами, необходимыми для выполнения задания. Факторы производства, которые потребляют^ еэвмсздно, явля ются комплементарными, или дополняющимр^до^доуГа.

Внекоторых случаях факторы производства4 ^]^ заменять друг друга в зависимости от выбранной технологии Технологии могут быть фондоемкими, энергоемкими, трудоемкий, наукоемкими и т.д. В определенной степени капитал и труд явдяются факторами-

заменителями, или субститутами. ^

В долгосрочном периоде все факторы производства могут менять |

|

свою величину, т.е. в определенном смысле становятся леременны- |

|

ми. Перед предпринимателем открывается достаточно большой вы |

|

бор возможных вариантов комбинирования факторов. При этом речь |

|

идет не только о типе выбранной технологии, но и о ее стоимости. |

|

Предприниматель стремится минимизировать свои издержки. Од |

|

новременно он не забывает и о главной своей цели — максимиза |

|

ции прибыли. Подробно критерии выбора комбинации ресурсов^ |

|

минимизирующей издержки и максимизирующей прибыль, рас |

|

смотрены в главе 1. |

^ |

При совместном использовании факторов соотношение между • ними (чаще всего это труд и капитал) зависит от выбранной техно- \

332

логии, производительности и интенсивности труда. Соотношение средств производства и рабочей силы, которая приводит их в дви жение (например, количество станков, обслуживаемое одним ра бочим), называется техническим строением капитала.

Если же выразить и средства производства, и рабочую силу в стоимостном измерении, то получим стоимостное строение капи

тала.

В ходе технического прогресса по мере роста производительности труда и техническое, и стоимостное строение капитала растет, хотя техническое увеличивается, как правило, медленнее стоимостного.

Те изменения стоимостного строения капитала, которые обус ловлены переменами в техническом его строении и не несут на себе влияния чисто денежных факторов, характеризуют, согласно теории К.Маркса, органическое строение капитала. Наблюдающая ся во всех индустриальных странах тенденция к росту органическо го строения капитала отражает рост производительности обществен ного труда (меньшее количество труда приводит в действие боль шее количество средств производства).

Интересно проследить соотношение факторов производства не только между собой, но и с конечным результатом их функциони рования. При этом готовый продукт (выпуск) можно представить в качестве функции от примененных ресурсов (затрат). Наибольшую известность в экономической теории получила производственная функция Кобба—Дугласа, названная по имени своих авторов:

где Y — объем производства; К — затраты капитала; L — затраты труда; А — линейный коэффициент пропорциональности, или масштабности; а и р — коэффициенты эластичности выпуска по затратам соответственно капитала и труда.

В данной формуле большую информацию несет в себе сумма степенных коэффициентов. Если а + р = 1, то присутствует нейт ральный эффект масштаба, или постоянная отдача от вложения ресурсов. Это означает, что при увеличении количества факторов, скажем, на 5% объем выпуска продукции возрастет тоже на 5%.

Если ос + р > 1, то наблюдается положительный эффект масш таба, или возрастающая отдача на вложение ресурсов. Другими сло вами, при росте ресурсовложений на 5% объем производства уве личится более чем на 5%.

Если ос + р < 1, то говорят об отрицательном эффекте масшта ба, или убывающей ресурсоотдаче. При росте затрат факторов на 5%, выпуск продукции увеличится менее чем на 5%.

333

П.Дуглас и Ч.Кобб анализировали формулу на основе материалов обрабатывающей промышленности США за период 1899—1922 гг. При условии постоянной производительности труда и эффективности капитала исследователи получили следующие результаты: A= 1,01, а = !/4, р = V4. Экономический смысл этих данных состоит в том, что труд является самым важным фактором производства, опреде ляющим 3/4 всего объема производства: увеличение затрат труда расширяет производство на 3/4, а прирост капитала на 1% увеличи вает объем производства лишь на */4.

Впоследствии многие ученые (Я.Тинберген, Р.Солоу, ЭДенисон и др.) проводили исследование производственной функции как в статическом ее варианте, так и с учетом фактора времени. На основании полученных результатов были сделаны выводы о необ ходимости большего внимания человеческому фактору и больших капиталовложений в образование, производственное обучение, переподготовку кадров.

Большое внимание взаимному соотношению факторов и их свя зи с объемом производства уделял известный швейцарский эконо мист Л.Вальрас, предложивший систему линейных уравнений для характеристики взаимосвязей ресурсы — выпуск. Теоретические разработки американского экономиста (русского по происхожде нию) В.Леонтьева, и прежде всего балансовая модель "затраты— выпуск", были удостоены Нобелевской премии.

Глава 18. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА

^ ^ T

1.Спрос и предложение на рынке факт&ровфроцзводства. Равновесие фирмы на рынкеЛакторов

производства. Sf

2.Особенности формирования цены на ^ынке тру да в условиях совершенной конкуренЩи.

3.Ценообразование на рынке труда в уаювиях не

совершенной конкуренции. |

^: |

4.Особенности ценообразования на рынке капиШста.

5.Особенности ценообразования на рынке земли.

1. Спрос и предложение на рынке факторов производства.

Равновесие фирмы на рынке факторов производства \

Как и на рынке товаров и услуг, организация рынка факторов * производства может варьировать от совершенной конкуренции до чистой монополии. В зависимости от конкурентной модели рынка N

334

будет изменяться равновесная цена и равновесное количество того или иного фактора производства.

Рассмотрение конкретных ситуаций целесообразно начать с ана лиза рынка совершенной конкуренции как базовой абстрактной модели. Для этого допустим, что существуют:

множество продавцов и покупателей факторов производства; свобода вхождения в отрасль и выхода из нее; мобильность факторов производства; свободный доступ к рыночной информации;

положение, что все продавцы и покупатели факторов производ ства являются ценополучателями.

Кроме того, предположим, что на рынке отдельного вида фак тора производства все единицы этого ресурса однородны (напри мер, что все каменщики обладают равной квалификацией и моти вацией к труду).

При наличии вышеназванных допущений рыночный спрос и предложение на рынке труда будут отображены известными кри выми спроса и предложения, пересечение которых определяет ры ночное равновесие, т.е. действующую в данный момент цену фак тора и уровень его использования в экономике.

Рис. 18.1. Рыночный спрос и предложение на фактор производства

Что касается спроса и предложения со стороны отдельно взято го покупателя или продавца фактора производства, то здесь име ются определенные особенности. Будучи ценополучателем, прода вец готов поставить на рынок тем больше данного ресурса, чем выше его рыночная цена, т.е. кривая его предложения будет иметь обычный положительный наклон. Однако кривая спроса на предла гаемый им ресурс будет горизонтальной. Это означает, что, учиты вая незначительность в масштабах рынка наличия ресурса у отдель ного продавца, рынок готов принять весь предложенный ресурсовладельцем запас по данной равновесной цене рынка (рис. 18.2). Нет возможности запросить большую цену, так как подобных про давцов ресурса множество. Нет нужды продавать дешевле, поскольку

335

множество потребителей и так готовы купить данный ресурс по рыночной цене.

С другой стороны, потребитель ресурса готов покупать тем боль шее его количество, чем ниже цена. Таким образом, кривая спроса отдельного покупателя будет иметь обычный отрицательный на клон. Кривая предложения, напротив, будет горизонтальной, что означает возможность купить на рынке любое необходимое данно му потребителю количество ресурса по действующей рыночной цене (рис. 18.2). Нет возможности купить дешевле, поскольку на рынке действует множество покупателей. Нет необходимости платить до роже, поскольку существует конкуренция продавцов.

Индивидуальный |

Рынок в целом |

Индивидуальный |

потребитель ресурса |

|

продавец ресурса |

Рис. 18.2. Рыночное и индивидуальное равновесие

Важной чертой спроса на факторы производства-является его производный характер. Действительно, спрос на^отдельйьш ресурс зависит прежде всего от спроса на тот товар/у<й$ту^ который про изводят с помощью этого ресурса. Чем выше свросjp$ бензин, тем выше будет спрос на нефть, на буровые установки,&а труд нефтеразведчиков, нефтедобытчиков и т.д. »

Спрос на ресурс зависит также и от цены изготавливаемого про дукта. Чем она выше, тем при прочих равных^условиях выгоднее применение ресурса именно в данном виде п^изводства, а не в альтернативных. Спрос на ресурс прямо пропорционален произво дительности самого ресурса (т.е. количеству готовой продукции, полученной с помощью единицы ресурса). Так, спрос на плодо родные участки земли выше, чем на суглинки, солончаки и пр.

Производительность ресурса не является величиной постоянной. В краткосрочном периоде, т.е. когда как минимум один из исполь зуемых факторов производства является постоянным и не меняет своей величины, переменный фактор может наращивать свою проЛ изводительность лишь до определенного момента. Так, внесение щ удобрений в земельный участок вначале приведет к резкому приро- ч- сту урожайности, затем к меньшему приросту, а впоследствии мо-

336

жет привести к перенасыщению почвы и возделываемых культур нитратами, сульфатами и т.д., что может привести даже к гибели урожая. Данный феномен носит достаточно общий характер и изве стен как закон убывающей производительности и убывающей отда чи. Большое внимание анализу этого закона уделяет маржиналистская школа.

Рассмотрим базовые категории, используемые маржиналистами для анализа рынка факторов производства.

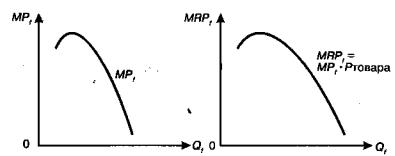

Предельный продукт фактора производства (MPf) — это при рост готовой продукции, достигаемый за счет использования до полнительной единицы ресурса. В краткосрочном периоде MPf вна чале растет, а затем начинает понижаться (рис. 18.3).

Стоимость предельного продукта фактора производства (VMPj)

представляет собой произведение предельного продукта фактора на цену товара, т.е. VMPf = MP x P товара.

Предельный доход от предельного продукта фактора производ ства (MRPj) — это прирост выручки, полученный в результате при менения дополнительной единицы фактора производства. MRPf =

= MP х MR.

Интересно отметить, что если рынок готовой продукции совер шенно конкурентен, то цена товара равна предельному доходу от его производства. Следовательно, в этом случае стоимость предель ного продукта фактора производства равна предельному доходу от предельного продукта фактора производства, т.е. VMPf = MRPf

Если сравнить предельный доход фактора производства и пре дельный продукт фактора производства, то увидим, что первый в условиях совершенной конкуренции будет кратен второму, а в ка честве множителя выступает цена продукта. Соответственно кривая предельного дохода фактора производства будет повторять форму кривой предельного продукта фактора производства, т.е. будет сна чала возрастать, а после определенного момента убывать (рис. 18.4).

РИС. 18.3. Кривая пре |

РИС. 18.4. Кривая пре |

дельного продукта |

дельного дохода фак |

фактора производства |

тора производства |

337

Рассмотрим поведение фирмы в краткосрочном периоде, когда как минимум один фактор является переменным, т.е. именно на него фирма предъявляет спрос (чаще всего таким фактором явля ется рабочая сила).

Кривая предельного дохода фактора производства иллюстрирует, сколько ресурса готово приобрести индивидуальное предприятие (фирма) при разных уровнях цены на этот ресурс. Другими словами, кривая MRPf идентична кривой спроса фирмы на данный ресурс.

На конкурентном рынке ресурсов приобретение каждой допол нительной единицы последнего увеличивает издержки фирмы на одну и ту же величину, т.е. на цену ресурса. Таким образом, цена ресурса выступает как предельные издержки фактора производства (MRC). Аналогично покупателю на рынке товаров и услуг рацио нальный потребитель фактора производства (фирма) постоянно сопоставляет свои предельные затраты и выигрыш. Предприятие будет предъявлять спрос на фактор производства до тех пор, пока предельные издержки от применения дополнительной единицы ресурса не превышают предельного дохода, получаемого от исполь зования данной дополнительной единицы ресурса. Равновесие фир мы наступит в точке, где MRPf = MRCf (рис. 18.5). В этой точке

фирма максимизирует прибыль.

Правило максимизации прибыли на рынке факторов производ ства: MRPf= MRCf. fc ~ *

Для конкурентного рынка факторов производства формула име ет вид: MRPf— Pf.

Полезно сопоставить названные выше формулы с известным пра вилом максимизации прибыли фирмы на рынке готовой продук ции (товаров и услуг). Легко заметить, что принципы рационально^ ста поведения и максимизации прибыли в обоих случаях идентич-* ны. Фирма будет производить до тех пока, пока не сравняются ее* предельные доходы и предельные издержки от производства до-^ полнительной единицы продукции (MR = MQ. Фирма будет по-

338

треблять факторы производства до тех пор, пока не сравняются ее предельные издержки и предельные доходы от использования до полнительной единицы ресурса (MRPf = MRCf). B условиях совер шенной конкуренции эти формулы выглядят соответственно как

P = MCHMRPX= Pf .

Бывают ситуации, когда более чем один фактор является пере менным, а в долгосрочном периоде вообще все факторы являются переменными. Как же определяется спрос на факторы производ ства и равновесие фирмы в данном случае? Анализ несколько ус ложняется, но сами подходы и принципы остаются прежними.

Для фирмы естественно стремление снижать издержки произ водства и покупать наиболее дешевые ресурсы. Этому стремлению способствует природа самих ресурсов, которые, с одной стороны, дополняют друг друга и потребляются совместно (комплементар ные ресурсы), а с другой стороны, могут в известной мере заме нять друг друга (ресурсы-заменители, или субституты). Так, один и тот же котлован можно выкопать при помощи экскаватора и одно го машиниста или же при помощи 100 землекопов, вооруженных лопатами. В данном примере капитал и рабочая сила являются и дополняющими и заменяющими друг друга ресурсами.

Предприниматель стремится выбрать такую технологию, кото рая позволяет минимизировать издержки, и отдает предпочтение, как правило, относительно более дешевому фактору. Другими сло вами, если цена рабочей силы, скажем, растет, то капитал стано вится относительно дешевле и спрос на него повышается. Этот фе номен получил название эффекта замещения. Эффект замещения помогает, в частности, понять, почему кривая спроса на фактор производства является нисходящей и имеет отрицательный наклон.

Однако рост цены одного из факторов (скажем, рабочей силы) может оказывать и другой эффект — эффект выпуска продукции. Рост цены одного из факторов повышает общий уровень издержек производства. При прочих равных условиях рост издержек ведет к снижению объема производства, или к сокращению выпуска. Это, в свою очередь снижает спрос на все факторы производства, в том числе и на относительно более дешевые. (Это, разумеется, справедли во только для полноценных ресурсов, поскольку спрос на неполно ценные может даже вырасти.) Эффект объема производства также помогает объяснить нисходящий характер кривой спроса на ресурсы.

Практически всегда эффект замещения и эффект объема произ водства действуют в одном направлении для данного фактора (ме няющего цену) и в противоположных направлениях для факто ра-заменителя.

Если два ресурса являются исключительно дополнителями, то в случае изменения цены одного из »их наблюдается только эффект выпуска. Эффект замещения отсутствует.

Итак, предприниматель стремится подобрать такую комбина цию ресурсов (т.е. выбрать такую технологию), которая позволяет

339

осуществить заданный выпуск продукции при минимальных затра тах. Было бы неверным полагать, что эта цель достигается приобре тением самых дешевых ресурсов. Предпринимателя интересует не только цена факторов, но и их производительность, т.е. та отдача, которую можно получить на вложенную единицу денежных средств. Издержки минимизируются, когда один рубль (доллар, франк и пр.) вложений в разные факторы производства обеспечит равнове ликий прирост продукции. Другими словами,

где L — труд; К — капитал.

Если, скажем, на рубль, вложенный в рабочую силу, может быть получен больший прирост продукции, чем на рубль, вложен ный в капитал, следует использовать больше труда и меньше капи тала до тех пор, пока вложения в оба ресурса не будут в равной степени производительными. Интересно отметить, что выводы маржиналистской теории в определенной степени совпадают с извест ным положением К.Маркса о том, что капитал ждет равновеликой отдачи с каждой своей единицы независимо от того, вложена ли она в станки, сырье или рабочую силу.

Приведенную выше формулу можно записать и в несколько ином виде:

Может оказаться, что несколько комбинаций ресурсов позволя ют минимизировать издержки в равной степени^ Какому варианту следует-отдать предпочтение? В данной ситуедииГнеобходимо ввес ти дополнительные критерии выбора. Это может бытъЗфитерий за данного выпуска продукции. В таком случае ф^фм^выбирает из рав новеликих издержек комбинаций ресурсов ту^кот&рая обеспечива ет выпуск требуемого объема товаров. Другим* ватным критерием является максимизация прибыли. Для отдельн^зятого ресурса спра ведливо, что прибыль максимизируется, когДа предельный доход от фактора производства равен цене этого фактора. Этот же подход применим и при множестве используемых факторов: наращивать применение каждого ресурса следует до тех щ>р, пока предельный доход от фактора не станет равен его цене: k ~ -

Это положение можно записать и иначе, в виде формулы:

I

Маржиналистская теория трактует этот вывод следующим обраг зом: на конкурентных рынках предельная производительность ре* сурсов лежит в основе пофакторного распределения доходов в об1

340