- •1. Гано, ф. 100, о. 1, д. 7, л. 116 (об.), 323.

- •1 Комплекс. Платки (отрезы ткани).

- •1. Фурсова е.Ф. Поликовые рубахи крестьянок Южного Алтая второй половины XIX - начала XX вв. // Культурно-бытовые процессы у русских Сибири XVIII - начала XX вв.- Новосибирск, 1985.- с. 199.

- •1Ы носили

- •40-Градус-'ез шапок. Щией,а не и каждый скисукон-лышем изi телячьих досили эти зое ухо, то

- •1. Лебедева н.И., Маслова г.С. Русская крестьянская одежда XIX - начала XX вв. // Русские. Историко-этнографический атлас.- м., 1967.- Табл. XVII, XIX.

- •1. Гаак, ф. 163, о. 1, n 214, л. 87.

- •1. Швецова м.Н. "Поляки" Змеиногорского округа // Записки зсо рго.- 1899.- Кн. XXVI.- с. 35.

- •2. Гринкова н.П. Одежда бухтарминских старообрядцев // Бломквист е.Э., Гринкова н.П. Бухтарминские старообрядцы.- л., 1930.- с. 356.

- •3. Отдел рукописей гмэ, ф. 1, о. 2, n 55, л. 15.

- •4. Швецова м.В. Указ. Соч.- с. 35.

- •1. Гаак, ф. 163, о. 1, n 61, л. 57.

- •1. Богатырев п.Г. Вопросы теории народного искусства.- м., 1971.- с. 95.

- •1. Покровский н.Н. Организация учета старообрядцев в Сибири в XVIII в. // Русское население Поморья и Сибири (период феодализма).- м., 1973.- с. 406.

- •10 Заказ № 38

- •1901 Г.Голобокова Матрена Андреевна - родилась в с. Язово Тальменского района Алтайского края в 1912 г.

- •1902 Г. (кержачка)

- •1880 Г. (кержачка)Рогова Екатерина Степановна - родилась в с. Мишиха Кытмановского района Алтайского края в

- •1920 Г. (кержаки из "дырников")Шибулина Нина Кузьмовна - родилась в с. Шипицыно Тальменского района Алтайского

- •1910 Г. (кержачка)Шимулина Александра Сергеевна - родилась в с. Огнево в 1901 г. (Больше-Нарымский район

- •1900 Г. (чалдонка)Ягубовские (две сестры и брат) - родились в с. Акулово Первомайского района Алтайского края

ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА РУССКИХ КРЕСТЬЯН-СТАРОЖИЛОВ ВЕРХНЕГО ПРИОБЬЯ (КОНЕЦ XIX - НАЧАЛО XX ВВ.)

Е.Ф. ФУРСОВА

![]()

ВВЕДЕНИЕ

![]()

Народная одежда, характеризуясь такими - признаками как устойчивость и массовость, относится к тому культурному слою, который принято именовать "традиционно-бытовым".

Традиционная одежда складывается на протяжении всей многовековой истории народа и передается из поколения в поколение, обеспечивая, таким образом, преемственность этнокультурной информации. Вместе с тем для нормального функционирования этноса, наряду с межпоколенной, важное значение имеет и "синхронная информация, обеспечивающая его пространственную стабильность и культурную ин-тегрированность" [I]. Своеобразие бытования русской народной одежды заключалось в распространении ее форм с конца XVI - начала XVII вв. на обширных территориях не только Европейского, но и Азиатского континентов - в Сибири и на Дальнем Востоке. Под воздействием изменявшихся социально-экономических, экологических, этнических и других факторов складывались специфические черты одежды русских как Сибири в целом, так и отдельных ее областей, одной из которых является Верхнее При-обье. Огромная площадь Верхнего Приобья входила в состав горного округа, называвшегося до 1834 г. Колывано - Воскресенским, а позднее -Алтайским (административно относился к Томской губернии).

В литературе последних лет не раз указывалось на необходимость сопоставления сибирского материала с европейским в целях выявления общерусских традиционных черт культуры и закономерностей их развития [2]. Это обусловлено, прежде всего тем, что "этнодифференци-рующую роль могут играть не только те компоненты культуры, которые едины для всего этноса, но и ее локальные варианты" [З]. Ареальное сравнительно-историческое исследование одежды русского населения Алтайского округа позволяет полнее рассмотреть его этнографический состав, а следовательно, внести определенный вклад в изучение мест выхода, путей передвижения, внутренних миграций первопоселенцев края. Решение этих проблем по материалам второй половины XIX - начала XX вв. непосредственно связанно с рассмотрением процессов культурной интерференции между проживавшими здесь этносами (русскими, алтайцами, казахами, украинцами и т.д.), а также культурного взаимодействия различных в этнографическом отношении групп русских.

Кроме того, в силу многослойное получаемой информации этнографическое изучение одежды является важнейшим источником для реконструкций костюма на разных этапах развития общества. Особенно плодотворно в этом отношении исследование старообрядчества, хронологически нижний слой культуры которого в силу объективных причин (изолированность от мирских, приверженность старине и т.д.) [4] включал элементы, отражавшие давние, а подчас, и весьма древние реалии.

Первые, однако очень краткие и несистематические упоминания о русских крестьянах Верхнего Приобья и их одежде, содержатся в трудах ученых, участвоваших в экспедициях XVIII -начала XIX вв. - П.С. Палласа [5], И.П. Фалька [б], К.Ф. Ледебура [7] и двух его помощников А. Бунге [8] и К.А. Мейера. К.Ф. Ледебур встретил в долине р. Бухтармы русских крестьян, удививших его некоей "элегантностью быта". Жители пограничных с Китаем районов "были не только хорошо, но даже нарядно одеты, главным образом в китайские ткани ярких цветов..." и далее: "крестьяне здешних горных деревень и, особенно ясашные (т.е. освобожденные от податей, платившие в государственную казну лишь ясак, см. далее - Е.Ф.), живут зажиточно... Одеваются они обычно в китайские ткани, частью даже в шелковые, в их домашней утвари есть та уверенность и та склонность к изяществу и чистоте, которые обычно сопутствуют зажиточности" [9].

Сведения, содержащиеся в описаниях, дневниках путешествий свидетельствуют об известном своеобразии старожильческой одежды как Алтайского округа, так и Сибири в целом, о длительном сохранении здесь элементов старинной русской одежды [10,11]. Однако исследователи этого периода мало интересовались костюмом русских. Причину этого мы видим в характерном для всей этой эпохи поиске "раритетов", что

![]()

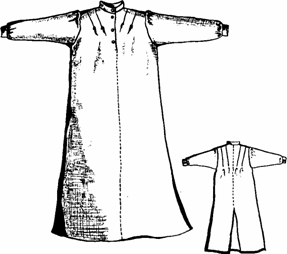

Рис. 1. Рисунок из книги "Путешествия по Сибири и прилегающим к ней странам Центральной Азии по описаниям Т.У. Аткинсона..." - Спб., 1865.

заставляло больше обращать внимание на необычную одежду коренных народов [12]. "Неэкзотическая" же культура русских крестьян с точки зрения науки того времени представлялась слишком малозначительной [13]. По этой же причине наибольшее внимание было уделено ярким, своеобразным костюмам некоторых групп старообрядцев Южного Алтая ("поляков", каменщиков, т.е. жителей "Камня", гор).

С конца XVIII в. официозная схема присоединения Сибири, господствовавшая в официальной дворянской и буржуазной историографии, перестала удовлетворять общественную и научную мысль в России [14]. Уже А.Н. Радищев связывал присоединение Сибири с народной колонизацией, считая, что основной силой в этом историческом событии был русский народ. С начала XIX в. по мере развития сибирской интеллигенции, подключения к работе местных научных и общественных сил проблеметика изучения Сибири существенно изменилась. С 1818 г. неутомимый собиратель сибирских источников Г.И. Спасский начал издавать "Сибирский вестник", в отдельных номерах которого описал детали костюма русских крестьян Бухтарминской долины [15].

Большая заслуга в описании и изучении одежды русского населения Алайского округа принадлежит сибирскому этнографу-краеведу С.И. Гуляеву, который наиболее полно и обстоятельно описал костюмы алтайских каменщиков, "поляков" и, что особенно ценно, старожилов Северного Алтая (последнее, правда, только в рукописи) [16]. С.И. Гуляев в своей работе помимо собственных наблюдений использовал и сообщения информаторов, проживавших в сельской местности и непосредственно наблюдавших быт крестьян [17]. С.И. Гуляевым проведена работа большой научной значимости - описаны костюмы, хранящиеся в этнографическом отделе географического общества [18]. Исследователь не только описывал народную одежду, но и анализировал ее, искал исторические корни. До сих пор не утеряли своего значения некоторые его выводы о сходстве головных уборов "полячек" с уборами женщин Черниговской губернии [19]. Это свидетельствует о широте кругозора, эрудиции Гуляева-этнографа. Ценным источником по локальной терминологии русских Южного Алтая является его описание русской свадьбы, где отмечаются элементы обрядового комплекса [20], приводится "словарь провинциализмов" [21]. Характерно, что С.И. Гуляев рассматривал русскую народную одежду того времени как единый комплекс, повсеместно распространенный в России : "Одежда крестьян Алтайского округа такая же как и везде у прочего народа в Сибири и в России" [22]. В целом его деятельность в направлении изучения быта и культуры русских Алтая имела большое значение, а собранные конкретные материалы представляют собой важный вклад в исследование одежды русского населения края.

С образованием Русского географического общества некоторые сведения об одежде русского населения Верхнего Приобья стали поступать в его архив как ответы на разосланные анкеты [23]. Наблюдения по одежде середины XIX в. содержатся в работах членов общества П.П. Семе-нова-Тян-Шанского [24], А. Принтца [25]. Несмотря на краткость сообщений указанных исследователей, из их публикаций можно извлечь факты об используемых тканях, праздничной и повседневной одежде. Добротные краеведческие сочинения П. Школдина, П.И. Небольсина, Н.Н. Кострова [26] по большей части были результатом длительных наблюдений, обобщения данных, полученных в ходе путешествия, от крестьян-информаторов. Для нас они имеют значение источника, содержащего разносторонний и очень ценный материал середины XIX в.

В 60 - 70-х годах XIX в. Алтай привлекал внимание некоторых ученых своей неизученностью: тут проходили маршруты научных и торговых экспедиций в Китай, Монголию, Среднюю Азию, Казахстан. В 1860 г. в Алтайские горы с целью археологических и этнографических изысканий приехал француз - доктор Мейне, которого, как

![]()

и многих, поразила красочность мужской одежды; он даже заметил, что "мужское население простого народа в Южной Сибири отличается большим против женщин пригожеством" [27]. Путешествие по Сибири и прилегающим к ней странам Центральной Азии предпринял англичанин Т. У. Аткинсон, который встретил на севере Алтайского округа (с. Поперечное), по его словам, образцового патриарха: "Длинные седые волосы серебристого оттенка и такая же борода, ниспадающая с головы, почти покрывала всю грудь старика; белый зипун перетянут был красным поясом, а широкие голубого цвета шаровары заткнуты были в сапоги, доходившие до половины икр. Такою же чистенькою и опрятною показалась хозяйка... Ее костюм состоял из красного пестрого платья и белого платка, которым повязана голова" (рис.1) [28]. Некоторые из польских революционеров, проживавших в Сибири после ноябрьского (1831 г.) и январского (1863 г.) восстаний, проявляли интерес к русской сибирской этнографии и оставили интересные материалы, касающиеся культуры, обычаев, фольклора [29]. Значительное место уделяла описанию одежды, необычных форм зимнего костюма жителей Березова польская писательница Эва Фелиньская, крестьянин-повстанец И. Дрыгас, отбывавший ссылку недалеко от г. Омска и др.

Во второй половине XIX в. в сибирской историографии отчетливо проявилась идейная борьба, обусловленная быстрым развитием буржуазных отношений в России. Представитель демократического направления общественной мысли этого периода А.И. Щапов на основе этнографических и антропологических материалов боролся против националистической ограниченности славянофилов, усматривавших неизменность "самобытных устоев" в жизни русского народа. Но, однако, при этом он впадал в другую крайность, полагая, что при любых условиях русские должны смешиваться с аборигенами, заимствовать у них элементы культуры. Особенности народной жизни он объяснял последствиями колонизационных передвижений, влиянием исторических условий [30]. Соответствовало его теоретическим установкам и утверждение о том, что "сибиряки... забыли всю древнерусскую старину" [31], с чем, естественно, мы согласиться не можем.

Мысль А.П. Щапова об "особенностях этнического развития" русских Сибири была подхвачена и непомерно раздута идеологами областничества, что привело их к неверному выводу о складывании здесь "особого этнического типа" со свойственной только ему культурой [32]. Из активных деятелей областнического движения наиболее глубокий след в сибирской этнографии оставили Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев, внесшие большой вклад в изучение русского народа Западной Сибири. Г.Н. Потанин видел в культуре русского населения Юго-Западного Алтая архангельские, вологодские и пермские истоки [33]. Научный интерес представляет составленный им словарь местных терминов, куда вошли и слова, обозначавшие одежду и обувь [34].

В 1877 г. в г. Омске был основан Западносибирский отдел Русского географического общества, а еще через год Омский краеведческий музей, что способствовало активизации изучения народного быта в Западной Сибири [35]. Один из основателей Отдела, Н.М. Ядринцев глубоко и всесторонне изучал сибирское русское население. По поручению Отдела он дважды побывал на Алтае (1879 и 1880 гг.), в результате чего собрал и обобщил материал о "поляках", бухтар-минских кержаках Алтайского округа [36]. Описывая свое путешествие по Западной Сибири, он сообщил о наиболее ярких, самобытных элементах костюмов алтайских старообрядцев. Рассматривая "поляков" как верное старине и преданиям население, которому "Алтай обязан по преимуществу своей культурой", автор пришел к выводу о том, что "поляки" по мере смешения их с сибиряками, утрачивали свои обычаи и костюмы [37]. Такой вывод соответствовал его общей трактовке процессов взаимодействия культур местных и русского народов [38]. Н.М. Ядринцев считал, что "славянская раса при смешении с инородцами" больше теряет, чем приобретает, что ведет к ее вырождению [39]. Слишком прямолинейно рассматривал он и культурные контакты, сводя их часто к тому, что "русские усваивают азиатскую одежду". Против мнения о деградации и "одичания" русского народа в Сибири решительно выступал Д.Н. Анучин. Он правильно увидел положительную роль русской культуры, которая "удержала все существенные черты своего тона, сделала еще замечательнее успехи" [40].

В постоянных периодических органах как центральной, так и сибирской печати публиковались статьи и заметки этнографического характера, посвященные различной сибирской тематике, в том числе и одежде: в "Отечественных записках" [41], "Библиотеке для чтения " [42], "Юридическом вестнике" [43] и в других изданиях. Значительное количество материалов по этнографии русских Сибири и Алтая, в частности, было помещено в серийных и периодических изданиях Русского географического общества и его отделах [44]. Этнографические заметки о русском населении Верхнего Приобья печатались в газетах "Томские губернские ведомости" [45], "Ремесленная газета" [46], "Сибирский листок" [47, 48] и др.

![]()

В 90-х гг. XIX в. появляются интересные и содержательные статьи А. Михайловича [49], Е. Шмурло [50], М.В. Швецовой [51]. М.В. Швецова считала необходимым как можно полнее изучать своеобразную культуру алтайских "поляков". В письме в Западно-Сибирский отдел Русского географического общества она писала: "Думаю, что изучение быта... представляет большой интерес: "поляки" несмотря на столетнее знакомство с сибиряками до сих пор сохранили в значительной степени нравы и обычаи" [52]. Сама исследовательница собрала большой этнографический материал, который дал ей возможность достаточно полно и всесторонне осветить своеобразную одежду старообрядцев Южного Алтая [53]. В своих выводах, однако, М.В. Швецова упрощенно рассматривала происхождение их костюма как результат слияния древнерусских элементов с польскими [54].

К концу XIX в. интерес к культуре русского населения заметно усилился, что, по - видимому , было вызвано активизацией переселенческого движения в Сибирь [55]. Этнографическому описанию русских старожилов было отведено место в трудах П.М. Головачева. Отмечая яркость украшений мужской и женской одежды "поляков" и каменщиков Южного Алтая, он, однако, слишком однозначен: представляет последних как "тех же "поляков", бежавших на Бух-тарму, за Камень" [56]. Большую работу по сбору и изучению Южного Алтая провел художник В.Н. Белослюдов. В 1906 г. в г. Семипалатинске был открыт музей братьев Белослюдовых, где эк-спонировлись картины В.Н. Белослюдова и других художников, а также этнографические материалы [57].

К началу XX в. организовался Семипалатинский подотдел Западно-Сибирского отдела Русского географического общества, который интенсивно начал исследования в Южном Алтае [58]. Сведения, представляющие большой научный интерес, сообщил в одном из номеров "Записок" подотдела священник Б. Г. Герасимов. Прекрасно зная быт крестьян с. Сенного Верх-Бухтар-минской волости, он описал костюмы разных возрастных групп населения [59]. В его сообщениях мы иногда находим неверную трактовку. Так, он усматривал в обряде покрывания невесты покрывалом "обычай чисто киргизский" [60], в то время как подобная традиция широко бытовала у русских Европейской России.

Этнографическим изучением быта русских крестьян в это время занималось "Общество любителей исследования Алтая", издававшее "Алтайский сборник" [61]. В 1902 г. оно преобразовалось в Алтайский подоотдел Западно-Сибирского отдела географического общества [62]. Особенности одежды "поляков" Убо-Ульбинского междуречья нашли отражение в одном из "Алтайских сборников" в работе Г.Д. Гребенщикова [63].

Сведения по одежде русских крестьян Южного Алтая были собраны и описаны А.Е. Новоселовым. Областник по убеждениям, он видел задачи сибирской этнографии в решении проблемы метисации населения [64] и считал старожилов "первым звеном, строго говоря, безусловно нового этнографического типа" [65]. С этих позиций подходил он и к оценке развития народной одежды, часто сводя его к "смешению", "утрате духа крепости" [66].

Крупной работой по одежде бухтарминских кержаков стала вышедшая в 1930 г. статья Н.П. Гринковой [67]. На основе анализа большого фактического материала исследовательница сделала правильный вывод о северорусской, вят-ско-пермской, основе бухтарминских форм костюма. Она справедливо указала и на наличие в бухтарминской одежде ряда элементов, считавшихся в XIX в. южно-русскими. Последние, по мнению Н.П. Гринковой, могли проникнуть вследствие либо давних "столкновений" с южнорусской культурой (или, точнее, образовывавших ее элементов), либо поздних связей с "поляками", костюм которых заключал значительное количество южнорусских черт [68].

В послевоенные годы в советской науке вопросы развития культуры русских крестьян Сибири рассматривались в связи с решением проблемы присоединения Сибири к России, роли русского населения в освоении этого края. В.И. Шунков обосновал и развил точку зрения о том, что основой развития производительных сил в XVII в. было сельское хозяйство русских земледельцев [69]. Такая постановка вопроса сделала возможным показать положительное влияние русской культуры на сибирские народы, подлинную роль русских крестьян как проводников прогрессивных культурных форм [70].

В 50-х гг. XX в. в серии "Народы мира" вышли в свет обобщающие очерки Т.В. Станюковича, Л.П. Потапова [71], издание которых показало недостаточную изученность материальной культуры русских Сибири [72]. С целью изысканий по этнографической тематике в последующее десятилетие было организовано несколько экспедиций Институтом этнографии АН СССР (ныне Институт этнологии и антропологии СО РАН, г. Москва), а в 70 - 90-х гг. Институтом истории, филологии и философии СО АН СССР (ныне Институт археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск), в результате чего было собрано немало свежих материалов, в т.ч. и по одежде.

В 60 - 80-е гг. об одежде русских крестьян Алтая писали X. Аргынбаев [73], П.Е. Бардина,

![]()

М.М. Громыко, А.А. Лебедева [74], В.А. Липинс-кая [75], Л.М. Русакова, Е.Ф. Фурсова [76], Г.А. Щербик [77], О.Н. Шелегина [78] и другие исследователи.

В работах X. Аргынбаева опубликован новый полевой материал о костюмах русских соседних с Южным Алтаем территорий Восточного Казахстана. Автор на конкретных исторических фактах показал, что местное казахское население оказало значительное влияние на развитие одежды русских, прежде всего, прииртышских казаков, испытав, в свою очередь, влияние русских традиций [79].

Большая работа по сбору и анализу одежды русских Сибири проделана А.А. Лебедевой. На основании имеющихся данных исследовательница сделала вывод о том, что, если в начале XVIII в. у русских переселенцев Алтайских гор бытовали традиции Поморского Севера, то горные условия ведения хозяйства способствовали заимствованию русскими крестьянами у местного населения более удобного покроя одежды, пригодной для верховой езды [80]. Русские восприняли от своих соседей главным образом то, что имело практический смысл [81]. Относительная дешевизна среднеазиатских и китайских тканей и изделий способствовали раннему переходу русского населения Алтая к покупным тканям [82].

В монографии "Русское население Алтайского края" В.А. Липинской описываются отдельные компоненты традиционных костюмов русских старожилов Южного Алтая, выявляются изменения одежды в разновременные периоды, начиная с конца XIX - начала XX вв. и заканчивая послевоенными годами. Исследование одежды в динамике на протяжении столь длительного времени представляется очень плодотворным [83].

Основываясь на архивных материалах, М.М. Громыко дала порайонную характеристику одежды русских крестьян Сибири [84]. Привлечение такого источника позволило ей описать наиболее старинные виды одежды, наметить их связь с трудовыми традициями.

В 80-е годы по этнографии русского народа Сибири вышли две обобщающие статьи, посвященные двум хронологически последовательным этапам: XVII - XVIII вв. [85] и вторая половина XIX - начало XX вв. [86]. В.А Александров, В.А. Липинская, А.А. Лебедева, А. В. Сафьянова, характеризуя сибирскую одежду эпохи феодализма, пришли к выводу о том, что, если в XVII в. одежда русского населения была однотипна с европейской, то уже в XVIII в. она в значительной степени трансформировалась [87]. В своей работе Л.М. Сабурова отмечала сходство русских костюмов в Сибири с северовеликорусскими, а

также, с одной стороны, влияние на русскую одежду местных форм, а с другой, сохранение в ней архаичных общерусских черт. Переход к одежде нового типа, преимущественно из покупных тканей, закончился, по ее мнению, в основном, к концу XIX - началу XX вв., когда подражание мещанским образцам стало заметно и у крестьянской молодежи [88].

Возвращаясь к вопросу истории изучения одежды русских крестьян Верхнего Приобья можно, таким образом, констатировать, что имеющаяся на сегодняшний день литература свидетельствует об известном внимании исследователей к местным старожилам. Но интерес этот ограничивался и ограничивается, в основном, Южным Алтаем, историография которого, особенно касающаяся "поляков" и каменщиков (кержаков) долины Бухтармы, наиболее многочисленна, хотя никак и не обобщена. Такая ситуация избирательного изучения способствует распространению иллюзии бытования подобных традиционных форм костюма на территории всего Алтайского горного округа. Думается, что вновь собранный оригинальный материал создает возможность и необходимость обобщить, а также переосмыслить некоторые общепринятые взгляды по вопросу одежды русских крестьян всего Верхнего Приобья.

Автор привлекает разнообразные источники: этнографические - в качестве основных, письменные - как дополнительные. Этнографические источники по способу получения информации разделяются на три группы: объекты непосредственного наблюдения, сообщения информаторов, а также материальные остатки культуры, добываемые специальными этнографическими приемами (экспедициями).

Полевые, непосредственно наблюдаемые в наши дни, формы традиционной одежды и их пережитки явились хотя и небольшим по объему, но ценным источником в работе. Автор работала и была организатором экспедиций 1977 - 1993 гг.* Исследованием охвачено большинство старожильческих районов Верхнего Приобья - более 110 населенных пунктов Алтайского края. Новосибирской, Томской и Восточно-Казахстанской областей. Для осуществления сравнительно-исторического анализа изучена одежда родственной старообрядцам Южного

* В составе Алтайского и Приобского этнографических отрядов работали в разное время историки, этнографы Е.А. Балушок, Е.А. Ерохина, Г.В. Любимова, А.А. Люцидарская, Л.М. Русакова, архитектор А.Ю. Майничева, художники А.Ю. Сидорова, С.А. Шендрик, фотографы А.М. Фаддеев, В.И. Мыльников. Пользуясь случаем выражаю признательность всем участникам полевых работ.

![]()

Алтая ("полякам") этнографической группы "се-мейских" Забайкалья. Непосредственное наблюдение традиционой одежды имело то важное достоинство, что дало наиболее полную и разностороннюю информацию не только о ее видах, изготовлении, покрое, способах ношения, терминологии, но и позволило судить о взаимодействии, взаимосвязи этих характеристик. Привлекая этот источник, автор отдает себе отчет в том, что наблюдаемые в настоящее время на пожилых людях костюмы не сопоставимы с материалом начала XX в.

Устные сообщения информаторов несмотря на то, что явились важнейшим источником, все же менее ценны, чем непосредственное наблюдение, так как качество сведений в этом случае зависело от степени осведомленности информатора, его устремлений в подаче материала и т.д. Корректировать этот изъян помогает усовершенствованная методика полевых исследований: хорошо уточняет информацию изготовление макета одежды самим информатором, а также сопоставление сообщений разных людей. Наши информаторы 1890 - 1900-х г.р., как правило, не сомневаются в своем русском происхождении. Их сведения позволили значительно расширить рамки исследования, поскольку память хранит сообщения родителей и дедов.

В значительном количестве к работе привлекаются вещевые этнографические материалы, хранящиеся в фондах музеев (городов Ленинграда, Перми, Кирова, Архангельска, Петрозаводска, Новосибирска, Барнаула, Омска, Бийска и других), а также извлеченные у населения изучаемого региона. Из музейных материалов наиболее важны коллекции одежды: А. В. Адриа-нова (ГМЭ, N 2699, 2720), С.П. Швецова (ГМЭ, N 1343), А.Е. Новоселова (ОГОИЛМ, N 3175, 3134), А.Н. Белослюдова (ГМЭ, N 5091, 5158). Нами использована коллекция одежды, приобретенная автором в ходе экспедиционных изысканий, которые отложились в Музее объеденен-ного Института истории, филологии и философии СО РАН и Историко-архитектурном музее под открытым небом Института археологии и этнографии СО РАН. Большим достоинством этого источника является то, что получаемая информация содержит сведения об уникальных, давно исчезнувших формах одежды второй половины XIX в. и может служить ценным дополнением к источнику второй группы. Однако нельзя не видеть и существенных недостатков этого источника: во-первых, те или иные предметы изымаются из живой культуры с известной долей случайности; во-вторых, они представляют собой лишь ее малую часть; в-третьих, при утере или неполноте сопроводительных текстов - явления нередкого - информация значительно обесценивается.

Письменные источники - это сведения, содер жащиеся в разнотипных рукописях XIX - нача ла XX вв. (ГААК - ф. 163 - фонд С.И. Гуляевых;

ГАОО - ф. 366 - фонд Г.Е. Катанаева, ф. 86 - фощ ЗСО РГО; отдел рукописей ГМЭ - ф. 1, 2 и т.д.;

ГАНО - ф. 10), в ответах на анкеты РГО 1848, 1849 гг. (АГО - р. 62 - Томская губерния, р. 55 Сибирь в целом), а также в различных публика циях изучаемого периода. Достоверность зафик сированной в этих источниках информации н( вызывает сомнений - вся она собиралась, ка1 правило, на местах и лицами, близко знакомы ми с образом жизни русских старожилов Алтая Для проведения сравнительного анализа при влекались архивные материалы и по европейс кой одежде (АГО - р. 27 - Орловская губерния р. 15 - Калужская губерния, р. 6 - Владимирская губерния).

В работе используются также изобрази тельные материалы конца XIX - начала XX вв в виде зарисовок, фотографий: А.Е. Новоселе ва, А.Н. Белослюдова, С.П. Швецова, М.А. Кру ковского, П. Кошарова. Рисунки и снимки хра нят изображения "семьи богатого челдона", "бро дяги, пробивающегося на родину в Россию" "российских переселенцев" из различных губерг ний и т.п. [89]. Привлекаются и многочисленные авторские зарисовки, фотографии, чертежи. '

В настоящей работе мы ограничиваемся в ос новном анализом одежды в узком смысле этой слова, уделяя дополнениям значительно мень ше места. Особое внимание автор направляет нг взаимосвязь отдельных видов одежды между со бой, т.е. комплексам.Под комплексами одеждв: понимется совокупность компонентов (виден одежды), более или менее связанных друг с дру гом и бытовавших вместе, хотя и не обязательна возникших одновременно [90]. Иные содержав ния вкладываются в понятия "костюм", "вид" f "форма" одежды. Под костюмом (от фр. costume мы понимаем определенную образно-художес твенную систему одежды и обуви (с прической головным убором, украшениями, гримом), ха' рактеризующую общественную, этнографичес кую или любую другую группу людей. Видам]? или формами одежды называем конкретны! компоненты костюма, выделяемые по утилита?*" ному признаку (рубахи, сарафаны, штаны, обут ки и т.д.). д

В этнографических исследованиях важное значение имеет разработка типологий изучае мых объектов. В современной литературе под та пологией понимается некая "абстракция - иде[ альная модель, отражающая некоторые сущес1 твенные признаки определенного множеств^ явлений, но заведомо игнорирующая другие ел

![]()

10

![]()

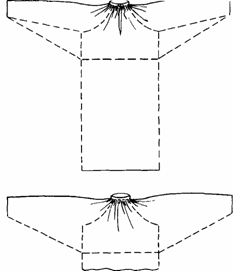

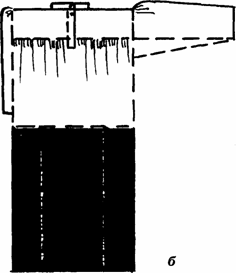

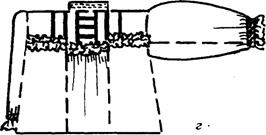

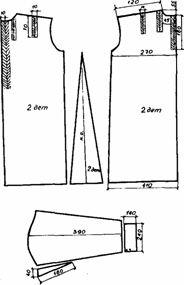

признаки, рассматриваемые в данном случае как несущественные" [91]. Отсюда следует логический вывод об одновременном сушествова-ниии нескольких принципиально отличных типологий для одного и того же множества изучаемых объектов. За основу типологий компонентов костюма была взята конструкция(покрой) - морфологический признак, характеризующийся "устойчивостью и выраженной аре-альностью" [92]. Остальные характеристики -материал, украшения, способы раскладки кроя (раскрой), шитья рассматриваются нами как дополняющие основной. Центральным понятием любой типологии является "тип". Тип компонента костюма выделяется на основании совокупности наиболее существенных принципов кроя (в плечевой одежде это часто конструкция плечевого пояса, в поясной - крой штанин и способы их соединения между собой и т.д.). Переходные типы сочетают в себе черты основных, являясь одновременно производными по отношению к более ранним формам; переходные варианты выполняют ту же роль "соединительных звеньев", но уже внутри конкретного типа.

Таким образом, в научный оборот вводится новый, ранее неизвестный материал по традиционной одежде русских крестьян-старожилов Верхнего Приобья второй половины XIX - начала XX вв., раскрывающий этнографическое своеобразие ее отдельных видов и комплексов в целом (при этом автор не ставит задачи охватить исследованием одежду других этнокультурных групп - казачества, российских переселенцев). При изучении одежды рассматриваются не только материалы, отделка, конструкция - покрой, но и схемы раскладки кроя (раскроя), приемы шитья (технология). Это дает возможность полнее интерпретировать фактический материал, точнее охарактеризовать процессы, возникавшие при контактах разнокультурных групп населения, что весьма актуально для изучаемого района. Ставится вопрос о том, что традиционные виды одежды могут быть представлены не только локальными типами, но и множествомпереходных (производных). При анализе пережиточных элементов, приемов и последовательности шитья, раскроя костюмов, делаются попытки реконструировать архетипы различных компонентов. Материалы подробно представлены в рисунках и чертежах. Распространение отдельных видов одежды на территории Алтайского горного округа показано на картах. Приложениями к работе служат Список основных информаторов, Словарь терминов, связанных с одеждой и Список принятых сокращений.

Автор выражает искреннюю благодарность информаторам - селянам, которые, конечно же, не смогли вместиться все в указанный список, но без участия которых не получилась бы эта книга.

![]()

Литература к главе "Введение"

1. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса.- М.,1983.- С. 111.

2. Александров В.А. Проблемы сравнительного изучения материальной культуры русского населения Сибири (XVII - начало XX в.) // Проблемы изучения материальной культуры русского населения Сибири.-М., 1974.- С. 17.

3. Бромлей Ю.В. Указ. соч.- С. 126.

4. Успенский М.И. Старообрядческие сочинения XVIII столетия об одежде // Изв. ОРЯС.- С. 18-20.

5. Паллас П. Путешествие по разным провинциям Российского государства в 1768 - 1973 гг.- Спб., 1786.- Ч. 2.-Кн.2.- С. 211, 217.

6. Фальк И.П. Полное собрание ученых путешествий по России, издаваемое Императорскою Академией Наук по предложению ее президента. Записки путешественника Академика Фалька.- Спб., 1824.- Т. 6.-С.499.

7. Ледебур К.Ф., Бунге А.А., Мейер К.А. Путешествие по Алтайским горам и джунгарской Киргизской степи.- Новосибирск, 1993.- С. 119, 121, 123.

8. Риттер К. Путешествие доктора Бунге по восточной части Алтая в 1826 г. // Том. губ. вед.- 1877.- N 4, 5, 7, 12,13,17, 33; 1876.- N 29 - 32, 36, 37,40,45,47.

9. Ледебур К.Ф., БунгеАЛ., Мейер К.А. Указ. соч.- С. 119, 123.

10. Крашенинников С.П. Неопубликованные материалы. Дневник путешествия в 1734 - 1736 гг.- М.; Л., 1966.- С. 54.

11. Радищев А.Н. Письмо о китайском торге // Радищев АН. Собр. соч.- М., 1907.- Т. 2.- С. 99.

12. Лебедева А.А., Липинския В.А., Сабурова Л.М., Сафьянова А.В. Изучение материальной культуры русского населения Сибири (XVIII - XX вв.) // Проблемы изучения материальной культуры русского населения Сибири.- М., 1974.- С. 76.

13. Токарев С.А. История русской этнографии (дооктябрьский период).- М., 1966.- С. 111, 112.

14. История Сибири. Сибирь в составе феодальной России.- Л., 1968.- Т. 2.- С. 12.

15. Спасский Г.И. Путешествие по южным Алтайским горам // Сибирский вестник.- 1818.- Ч. I.- С. 125, 130; Ч. IV.- С. 162.

![]()

16. Гуляев С.И. Алтайские каменщики // Санкт-Петербургские губ. вед.- 1845.- N 20 - 22; Он же. Этнограф] ческие очерки Южной Сибири // Библиотека для чтения.- 1848.- Т. ХС.- N 9 - 11.- С. 1 - 142; ГАА1 ф. 163, о. 1, N 214, л. 28 - 33, 84 - 87.

17. Бородкин П.А. С.И. Гуляев. (Жизнь и деятельность).- Барнаул, I960.- С. 41, 46, 91.

18. Там же.- С. 35.

19. ГААК, ф. 163, о. 1, N 214, л. 87.

20. Гуляев С.И. Этнографические очерки...- С. 45.

21. ГААК, ф. 163, о. 1, N 297, л. 1 - 17.

22. ГААК, ф. 163, о. 1, N 214, л. 87.

23. АГО, р. 62, о. 1, N 3, л. 6.

24. Семенов-Тян-Шанский П.П. Путешествие в Тян-Шань.- М., 1948.- С. 65, 94.

25. Принтц А. Каменщики, ясачные крестьяне Бухтарминской волости Томской губернии и поездка в и селения и в бухтарминский край в 1863 г. // Зап. РГО.- 1867.- Т. I.- С. 579.

26. Школдин П. Хозяйственно-статистическое описание Бурлинской волости // Журнал заседаний mockoi ского общества сельского хозяйства.- 1863.- Кн. 1.- С. 35 - 50; Небольсин Н. Заметки на пути н Петербурга в Барнаул.- Спб., 1850.- 248 с.; Костров Н.Н. Статистические заметки о Бухтарминско волости Бийского округа // Томские губ. вед.- 1863.- N 50.

27. ГААК, ф. 163, о. 1, N 214, л. 41.

28. Путешествия по Сибири и прилегающим к ней странам Центральной Азии по описаниям Т.У. аткинс( на, А.Т. Фон-Миддендорфа, Г. Раддле и др.- Спб., 1865.- С. 254.

29. Baranovski W. Polskie relacje о rosyiskiej Kulturze ludovej (1831 - 1920).- Lodz.- 1985.- S. 35, 99, 274.

30. Щапов А.П. Историко-географические и этнологические заметки о сибирском населении // Щапов А.В Собр. соч.: в 4-х т. Том дополнительный.- Иркутск, 1937.- С. 83 - 85; Он же. О влиянии гор и моря в характер поселений // Русское слово.- 1864.- N 3.- С. 109.

31. Щапов А.П. Историко - географические...- С. 157.

32. История Сибири.- Т.2...- С. 14.

33. Потанин Г.Н. Юго-западная часть Томской губернии в этнографическом отношении.- Спб., 1864.- С. 1.

34. Там же.- С. 28 - 31.

35. Томилов Н.А. Этнографические коллекции в Омских музеях // СЭ.- 1981.- С. 84; Токарев С.А. Указ. соч С.284.

36. Ядринцев М.Н. Поездка по Западной Сибири и в Горный Алтайский округ // Записки ЗСО РГО.- 1880 Кн. II.- С. 99; Он же. Раскольничьи общины на границе Китая // Сибирский сборник.- 1886.- С. 42

37. Ядринцев М.Н. Поездка по Западной Сибири...- С. 99.

38. Там же.- С. 47.

39. Ядринцев М.Н. Русская народность на востоке // Дело.- 1874.- N 7.- С. 321 - 333.

40. Анучин Д.Н. Этнографические очерки Сибири. Русско-сибирская народность // Ремесленная газета.- 1876 Вып.14, 15,21,22,24.

41. Серафимович С. Очерки русских нравов в старинной Сибири // Отечественные записки.- 1867.- Кн. 2 Т. 174, 175.- С. 232 - 271, 682 - 730.

42. Шашков С.С. Очерки Сибири в историческом и экономическом отношении // Библиотека для чтения 1862.- N 10.- С. 29 - 33.

43. Голубев ПА. Очерки сибирской жизни и положение переселенцев на Алтае // Юридический вестник 1892.- Т. II.- Кн. 1, 2.- С. 126 - 166.

44. Адрианов А.В. Путешествие на Алтай и за Саяны, совершенное в 1881 г. по поручению Императорской Русского географического общества // Записки РГО.- Т.П.- С. 159 - 375; Бабков И.Ф. Сведения Верхне-Бухтарминской долине // Изв. РГО.- 1869.- T.V.- Кн. 5.- Отд. 2.- С. 205 - 209.

45. Басов. Путевые заметки по Алтаю // Томские губ. вед.- 1869.- N 4 - 11; Даниловский. Описание Бухта]' минского края // Томские губ. вед.- 1858.- N 23, 24; Костров Н.Н. Путешествие Палласа по Барш ульскому округу в 1771 году // Томские губ. вед.- 1875.- N 6 - 9; Костров Н.Н. Путешествие Паллас по Бийскому округу в 1770 году // Томские губ. вед.- 1873.- N 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51; 1874.- N 51Костров Н.Н. Статистические заметки о Бухтарминской волости Бийского округа // Томские гу вед.- 1868.- N 50; Костров Н.Н. Томский округ по описанию Фалька в 1771 - 1772 гг. // Томские гу вед.- 1875.- N 4, 5; Поездка на Чую доктора Радлова в 1860 г. // Томские губ. вед.- 1878.- N 7, 10, 1; 15, 18, 31, 37, 46, 48; 1879.- N 2, 4, 6, 7, 11, 14, 15, 19; Риттер К. Путешествие доктора Бунге i восточной части Алтая в 1826 г. // Томские губ. вед.- 1877. N 4, 5, 7, 13, 17, 33; 1876.- N 29 - 32, 36, 3' 40,45, 47.

46. Анучин Д.Н. Указ. соч.

47. Марусин С. Старожилы и переселенцы в Сибири // Сибирский листок.- 1891.- N 14 - 17.

48. Дорожные заметки // Сибирская газета.- 1881.- N 18 - 20; С Барнаульского тракта // Сибирская газета 1881.-N 21-23.

49. Михайлович А. Русская колонизация Горного Алтая // Тобольские губ. вед.- 1896.- N 37 - 45. •

50. Шмурло Е. Русские поселения за Южным Алтайским хребтом // Зап. ЗСО РГО.- 1898.- Кн. 25.- С. 1 - 6^

51. Швецова М.В. "Поляки" Змеиногорского округа // Зап. ЗСО РГО.- 1899.- Кн. 26.- С. 1 - 92.

52. ГАОО, ф. 86, о. 1, N 102, л. 1.

![]()

53. Швецова М.В. "Поляки" Змеиногорского округа...- С. 29 - 36.

54. Там же.- С. 29.

55. История Сибири.- Т. 2...- С. 16.

56. Головачев П.М. Сибирь. Природа. Люди. Жизнь.- М., 1902.- С. 147.

57. Лебедева А.А. Этнографические материалы о русском населении Южного Алтая (XIX - начало XX в.).-М., 1979.- С. 237.

58. Токарев С.А. Указ. соч.- С. 284.

59. Герасимов Б.Г. В долине Бухтармы // Зап. Семипалатинского подотдела ЗСО РГО.- 1911.- N 5.- С. 20 - 24.

60. Там же.- С. 24.

61. Отчет общества любителей исследования Алтая за 1894 год.- Барнаул, 1895.- С. 13.

62. Отчет Алтайского подотдела Западносибирского отдела ИРГО за 1902 год.- Барнаул, 1904.- С. 1.

63. Гребенщиков Г.Д. Река Уба и убинские люди // Алтайский сборник.- 1912.- Т. II.- С. 1 - 80; Он же. Алтайская Русь // Алтайский альманах.- 1914.

64. Александров В.А. Указ. соч.- С. 9.

65. Новоселов А.Е. Задачи сибирской этнографии // Зап. ЗСО РГО.- 1916.- Т. 38.- С. 101.

66. Он же. У старообрядцев Алтая // Беловодье.- Иркутск, 1981. С.- 382, 384, 394, 399.

67. Гринкова Н.П. Одежда бухтарминских старообрядцев // Бломквист Е.Э., Гринкова Н.П. Бухтарминские старообрядцы.- Л., 1930. - С. 311 - 396.

68. Там же. - С. 393.

69. Шунков В.И. Очерки по истории земледелия Сибири (XVIII в.).- М., 1956.- С. 426.

70. История Сибири.- Т. 2...- С. 19.

71. Станюкович Т.В. Русское, украинское и белорусское население Средней Азии и Казахстана // Народы Средней Азии и Казахстана.- М., 1963.- Т. 2.- С. 682 - 688; Потапов Л.П. Историко-этногрфический очерк русского населения Сибири в дореволюциооный период // Народы Сибири.- М.; Л.,1956.-С. 176-182.

72. Александров В.А. Указ. соч.- С. 16.

73. Аргындбаев X. Историко-культурные связи русского и казахского народов и их влияние на материальную культуру казахов в середине XIX и начале XX века (по материалам Восточного Казахстана) // Тр. ин-та ист., археол. и этнографии АН Казахской ССР.- 1959.- Т. 6.- С. 68 - 76; Он же. Краткий очерк материальной культуры переселенцев из России в Казахстан (по материалам Восточного Казахстана, вторая половина XIX - начало XX вв.) // Вопросы этнографии и антропологии Казахстана.- Алма-Ата, 1962.- С. 138 - 167.

74. Бардина П.Е. Женская одежда русского населения Среднего Приобья в конце XIX - первой четверти XX вв. // Культурно-бытовые процессы у руских Сибири XVIII - начала XX вв. - Новосибирск, 1985. -С. 204 - 216; Лебедева А.А. Женская одежда русского сельского населения в предгорьях Алтая конца XIX - начала XX вв.- М., 1981.- С. 32 - 41; Она же. Крестьянская одежда русского населения Сибири XVII - середина XIX вв.- М., 1981.- С. 142 - 179; Она же. Мужская одежда русского населения Западной Сибири (XIX - начало XX вв.) // Проблемы изучения материальной культуры русского населения Сибири.- М., 1974.- С. 202 - 22; Она же. Этнографические материалы о русском населении Южного Алтая (XIX - начало XX вв.) // Хозяйство и быт западносибирского крестьянства XVII -начала XX вв.- М., 1979.- С. 223 - 247; Лебедева А.А., Лининская В.А., Сабурова Л.М., Сафьяно-ва А.В. Указ. соч.- С. 22 - 109.

75. Липинская В.А. Поселения, жилища и одежда русского населения Алтайского края // Этнография русского населения Сибири и Средней Азии.- М., 1969.- С. 9 - 79; Онаже. Русское население Алтайского края. Народные традиции в материальной культуре (XVIII - XX вв.).- М., 1987.

76. Русакова Л.М., Фурсова Е.Ф. Одежда бухтарминских крестьянок (XIX - начало XX вв.) // Общественный быт и культура русского населения Сибири.- Новосибирск, 1983.- С. 68 - 105; Фурсова Е.Ф. Женская погребальная одежда у русского населения Алтая // Традиции и инновации в быту и культуре народов Сибири.- Новосибирск, 1983.- С. 73 - 87; Она же. Древние элементы в мужской набедренной одежде русских крестьян Алтая и Восточного Казахстана // Проблемы реконструкций в этнографии.- Новосибирск, 1984.- С. 129 - 150; Она же. Женская одежда старообрядцев юга Западной Сибири. Конец XIX - начало XX вв. // Традиционная духовная и материальная культура русских старообрядческих поселений в странах Европы, Азии и Америки.- Новосибирск, 1992.- С. 240 - 247 и др.

77. Щербик ГА. Коллекция крестьянской одежды в фондах Восточно- Казахстанского историко-краеведчес-кого музея // Культурно-бытовые процессы у русских Сибири XVIII - начала XX вв.- Новосибирск, 1985.- С. 217 - 234; Она же. Вышивка на изделиях русских крестьянок (из фондов Восточно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея) // Общественный быт и культура русского населения Сибири (XVIII - начало XX вв.).- Новосибирск, 1983.- С. 162 - 176.

78. Шелегина О.Н. Женская одежда русских крестьян Западной Сибири в XVIII - первой половине XIX вв. // Общественный быт и культура русского населения Сибири XVIII - начала XX вв.- Новосибирск, 1983.-С. 57 - 67; Она же. Очерки материальной культуры русских крестьян Западной Сибири (XVIII -первая половина XIX вв.).- Новосибирск, 1992.

79. Аргындбаев X. Историке - культурные связи...- С. 68 - 76.

80. Лебедева А.А. Крестьянская одежда...- С. 157.

![]()

81. Она же. Мужская одежда...- С. 221.

82. Она же. Этнографические материалы...- С. 247.

83. Липинская В.А. Русское население Алтайского края...- С. 131 - 171.

84. Громыко М.М. Трудовые традиции русских крестьян Сибири (XVIII - первая половина XIX вв.).- Новое] бирск, 1975.- С. 257 - 269.

85. Крестьянство Сибири в эпоху феодализма.- Новосибирск, 1982.- С. 380 - 389.

86. Крестьянство Сибири в эпоху капитализма.- Новосибирск, 1983.- С. 311 - 316.

87. Крестьянство Сибири в эпоху феодализма...- С. 389.

88. Крестьянство Сибири в эпоху капитализма...- С. 316.

89. ОГОИЛМ N 4255; Архив ГМЭ N 4096; архив МАЭ N 233 а. См. также Кошаров П. Художественно-этно рафические рисунки Сибири.- Томск, 1889 г.- N 1 - 10, 14 - 24.

90. Лебедева Н.И.» Маслова Г.С. Русская крестьянская одежда XIX - начала XX вв. // Русские. Историк этнографический атлас.- М., 1967.- С. 198.

91. Крюков М.В. О принципах типологического исследования явлений культуры // СЭ.- 1983.- N 5.- С. 3.

92. Чеснов Я.В. О принципах типологии традиционно-бытовой культуры // Проблемы типологии в этногр фии.- М., 1979.- С. 195.

![]()

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ГРУППЫ РОССИЯН ВЕРХНЕГО ПРИОБЬЯ

![]()

До настоящего времени вопрос о том, кого считать старожилами, а кого - переселенцами Сибири стоит в ряду дискуссионных. Если к этому добавить неразработанность этнографических характеристик для различных этнокультурных групп, то можно представить сложности, с которыми сталкиваются исследователи восточнославянской культуры. Ведь без учета культурного многообразия населения Сибири и, в частности, Верхнего Приобья, весьма сомнительно решать конкретные этнографические проблемы. Более однородным было население по социальному статусу - оброчные государственные крестьяне, приписанные к Алтайским горным заводам (Алтайский горный округ в тексте иногда заменен более кратким названием -Алтай).

Район Верхнего Приобья начал заселяться ^русскими с территорий по р. Верди, Чумышу, Ине, Сузуну и другим лишь в первые годы XVIII в. после вхождения Алтая в состав России. Первопоселенцами Алтайского округа С. И. Гуляев считал выходцев из Архангельской, Олонецкой, Новгородской, Вятской и частью Тобольской губерний [I]. С 1718 по 1738 гг. здесь, в ведомстве Белоярской и Малышевской слобод, ; поселились крестьяне Ишимского, Тобольского, 1Тарского уездов, а также "беглецы" из "Архан-гельска, Олонца, Устюга, из Нижегородской и Московской губерний" [2].

В середине XVIII в., благодаря проводимым Екатериной II мероприятиям по обеспечению продовольствием рабочих новопостроенных Ко-лывано-Воскресенских заводов округа сюда стали переселяться выходцы как из ближайших ведомств, так и более отдаленных мест - городов Тобольска, Тары, Иркутска, Кузнецка [З]. Подавляющее большинство этих вольных и невольных поселыциков происходило также из северных районов России [4]. Во второй половине XVIII в., как и ранее, продолжался приток крестьян с соседних территорий Бердского, Ча-усского и Сосновского острогов, Барабинской и Кулундинской степей, г. Кузнецка [5]. Это свидетельствует о том, что, практически, с самого начала заселения юга Западной Сибири в движении русского населения наблюдалась направленность из северных в более южные районы края. В последующие годы (первой половине XIX в.) в Алтайском округе, как и во всей Сибири, господствующим процессом было перераспределение русского населения, что не могло не способствовать унифицированию отдельных этнографических групп.

Во второй половине XIX - начале XX вв. южная часть Приобья буквально пестрила разными в культурном и конфессиональном отношении группами старожилов и переселенцев (термина "сибиряки", имевшего топонимическое происхождение, касаться не будем, поскольку он не несет этнографической нагрузки).

В настоящее время старожилы не помнят европейского прошлого своих прадедов или вспоминают это как семейное предание, легенду, считают себя исконно живущими на сибирской земле и называются "чалдонами" (или "челдонами", далее в одной редакции). В работах ученых и путешественников XIX - начала XX вв. название "чалдоны" не упоминается, встречаются лишь общие понятия "крестьяне", "крестьяне-старожилы", "сибиряки-старожилы" [б]. Это же наблюдается в сравнительно поздних работах советского периода [7]. Однако свидетельством того, что в Сибири в середине XIX в. жили не просто "старожилы", "крестьяне", но гораздо более дифференцированные группы говорит факт наличия в словаре Боровникова слова "чалдоны". Исследователь связывал его с монгольским "шолдон" - ругательным словом, обозначавшим всеми презираемого, негодного человека [8]. У В.И. Даля "чалдон" также отмечается как монгольское заимствование, бытовавшее в Иркутской губернии и обозначавшее "бродяга, беглый, варнак" [9]. Иные сведения находим у сибирского этнографа А. Макаренко, по мнению которого это слово не имеет объяснения, но поселенцы из числа уголовников бранят так русское старожильческое население Сибири, которое взаимно обзывает их "посельгой, варнаками" [10].

Гораздо поэтичнее народная память. Вот что рассказывают люди, которые считают себя потомками "чалдонов". Все рассказы привязаны к р. Дон и передаются почти слово в слово: "Отту-дова, где реки Чал и Дон слились, предков ста-

![]()

ли ссылать в Сибирь и звать "чалдонами" или:

"Между реками Чалом и Доном мало житья было. Они в Сибирь и приехали. Так дед и прадед говорили". Записаны сообщения и не столь лаконичные, как, например, рассказ Меновщи-ковой М.М. (в девичестве Волковой), 1899 г.р.:

"Это слыхала от своей бабушки. Чалдоны названы по р. Чалда. На ней жили три безродные девы. Когда их лишили голоса (?), то одну отвезли на р. Сайву, другую в Елбани оставили, третью - в самую тайгу по р. Сорихе. Их род, Волковых пошел от второй девы. Я - семь колен от девы Елбанской." В данном повествовании, таким образом, междуречье Чала и Дона заменено мифической рекой Чалда, откуда и вышли предки рода Волковых. Принцип троичности, как известно, характерен для народных мифов о происхождении рода, возникновении мира (см. древние эпосы Скандинавии, Древней Греции). Себя "чалдоны" идентифицируют с "вековечными, русскими сибиряками".

Довольно часто можно услышать о казачьем происхождении "чалдонов": "Эти люди, по рассказам дедов, приехали с рек Чала и Дона. Вот их и назвали. Песни у "чалдонов" такие прого-лосные и мотив такой как у донских казак". Столь настойчивое стремление связать свое происхождение с донским казачеством, видимо, для какой-то части сибиряков имеет под собой основание. Во-первых, Дон как и Сибирь, издавна притягивал наиболее свободолюбивых и непокорных людей, которые бежали от крепостного насилия в поисках безбедной жизни. По архивным материалам, первыми жителями Среднего Приобья были служилые люди, пешие, конные казаки [II]. Во-вторых, Дон был символом - пограничной рекой, разделявшей русские и неспокойные татарские земли в течение довольно длительного времени. "Челдоны" могло означать "человеки с Дона", т.е. люди, приехавшие с соседних, российских территорий. Интересна и еще одна версия, близкая к высказанным выше:

"Чёлны (вариант "чалы") тащили по Дону - вот и стали называться чалдоны". Запорожские и донские казаки плавали на неустойчивых долбленых однодеревках "челнах" не только по рекам, но и по Черному морю. Так что, если действительно генетические связи "чалдонов" тянутся к казакам, то и подобное предположение вызывает доверие (ср. новгородских "ушкуйников", названных по своему водному транспорту "ушкуям").

В южном Приобье к специфическому названию "чалдоны" нередко прибавляли качественные прилагательные: "закаленные", "желторотые", "долгоспинные" (из-за длинных одежд). Приведем объяснения также необычного слова "желторотые", так сказать, предысторию этого

16

выражения: "Когда чалдоны на Дону не прию ли новую никоновскую церковь, их стали гна1 в Сибирь, на восток. Шли они ротами, а в кая дои роте были пояса своего цвета: в одной кра ные, их называли "красноротые", в другой - ж^ тые, их звали "желторотые". Чалдоны желтор< тые так и сохранилось" (Глушаев М.В., 1919 г.{ п. Маслянино Новосибирской области).

Судя по ответам наших информаторов, мн< ние о первичности слов "чалдоны" и "сибиряк! склоняется в сторону первого ("сибиряками сч^ стали звать, а раньше все больше чалдоны" Причинами переезда в сибирские края обьто; называются предания: а) о малоземелье на пр< жней родине; б) о ссылке за какие-то провю ности. Религиозный мотив, как у старообрядце] практически не звучит.

Чалдоны, являясь первыми жителями, дав! ли названия новым поселкам, географически объектам (многие их фамилии запечатлены названиях сел, рек, озер, и пр.). В конце XIX начале XX вв. "чалдоны" были православным! хотя, нередко, и крестились старыми крестам] Жили "крепко" благодаря трудолюбию и преприимчивости. Когда сметка не помогала, обр) щались к магическим средствам; они были и вестны как сильные колдуны, владеющие че] ной и белой магией. Вообще же их быт бы образцовым для позднейших переселенцев: и избах, и во дворах наблюдалась опрятность, чи тота, основательность. Природная чистопло! ность "чалдонов" подчеркивалась даже в поп ворках: "Чалдоны - крылечки скоблены" (t.i вычищены). Они не понимали и не принимал обычаи переселенцев, содержащих скотину избах, мывшихся в печах, где готовили пищ Кроме того, многим выходцам из России каз1 лось, что сибиряки говорили, в отличие от в диалектов, на "городском, интеллигенско языке".

Другая старожильческая группа Приобья это сторонники "древнеотеческой, дониконов» кой" веры, известные под обобщенным назван! ем "кержаки". О популярности старой веры (п< морского, федосеевского, австрийского согласи! среди русского населения Алтайского округа п ворят сообщения современников, документам ные материалы XIX - начала XX вв. "Весь кра от Кузнецка до Семипалатинска преисполни раскольниками и полураскольниками (офищ альное название старообрядцев - Е.Ф.)", писал Д.Н. Беликов, исследуя дела архив Колывано-Воскресенского начальства [12| Н.Н. Покровский, более того, считает, что воо( ще "определенной границы между сибирским староверами и остальным русским население) середины XVIII века" не существовало [13]. В и( следуемый период старообрядческое населена'

![]()

Господствовало в Чарышской, Ануйской, Бухтар-^инской, Верх-Бухтарминской, Уймонской (бывшей Сарасинской инородческой управе), Таль-менской волостях, много староверов было и в таких волостях, как Алтайская, Алейская, Николаевская, Малышевская, Легостаевская, Срос-тинская и др. Еще сегодня встречаются пожилые кержаки, которые помнят дедовские предания о заселении здешних мест. Вот что мы услышали от П.С. Огнева (1909 г.р., родом из б. Барнаульского у.): "Старообрядцы сбежались в тайгу на р. Кержу (р. Керженец Нижегородской губ. -Е.Ф.), скот собрали и поселки сделали. Скрывались за веру, девок воровали - их и сослали в Сибирь." Однако в большинстве своем нынешние "кержаки" легендарной Кержи уже не пом-рят, считают себя коренными сибирскими жителями.

Старообрядцев начинали звать "кержака-|ми" уже на новом месте и, случалось, параллельно с названием, отражавшим их место [выхода, например, "курганы" Барнаульского, рКузнецкого у., "поляки" Бийского и Барнаульского у. и пр. Довольно компактную группу старообрядцев по р. Алеусу называли "двоедана-ми" - термин, сохранившийся со времен, когда старообрядцам было предписано платить двой-рую подать ("две дани"). Рядом специфических черт культуры выделялись локальные группы по pp. Бухтарме, Уймону, Берди, Тарсьме и некоторым другим.

"Поляки" Южного Алтая являлись потомками русских старообрядцев, бежавших еще в конце XVII - начале XVIII вв. от религиозных Преследований в Стародубье (Черниговская губерния) и Ветку на р. Сож (около г. Гомеля), входивших в то время в состав Польши. В 60-х гг. XVIII в. беглецы были возвращены в указанныеим районы, одним из которых и стали места по pp. Убе, Ульбе, Березовке ведомства Усть-Каме-иогорской крепости (впоследствии Риддерская, Владимирская, Александровская, Бобровская волости). "Поляки" образовывали новые поселки, либо подселялись к старым, где уже жили сибиряки и кержаки - выходцы из различных мест Северного Алтая (Белоярской слободы, Ча-усского острога), а также Сибири (Ишимского, Ялуторовского, Тарского, Омского ведомств), Европейской России (Московская, Калужская, Симбирская, Ярославская, Казанская, Тульская губернии) [14]. Архивные данные свидетельствуют об изначальной этнографической неоднородности и самих "поляков", среди которых имелись крестьяне из Московской (4823 чел.), Белгородской (2030 чел.), Новгородской (1864 чел.), Смоленской (670 чел.), Воронежской (665 чел.) и Нижегородской (480 чел.) губерний [15]. В настоящее время не многие из потомков вспоминают, что прадеды пришли "из Польши", чаще связывая свое происхождение с проживанием у подножия гор - "в поле живем, вот и поляки".

Среди прочих старообрядцев исследователями выделялись этнографические группы бухтар-минских и аргутских ( или по р. Уймону - "уй-монских") каменщиков - так называли на Алтае жителей гор, или, по-местному, "Камня". Поскольку местами выхода бухтарминских каменщиков являлись Северный Алтай (Белоярская, Бердская, Бурлинская, Кулундинская слободы) и Южный Алтай (район рек Убы и Ульбы), то можно предположить в их составе наличие тех этнографических групп населения, которые проживали в этих районах [16]. По свидетельству С.И. Гуляева, среди бухтарминцев были и выходцы непосредственно из районов Европейской России: Поморья (север Архангельской губернии), Олонецкой, Новгородской, Вологодской губерний и Соликамских лесов (Пермская губерния) [17].

Аргутские, или уймонские каменщики, по мнению одних исследователей, сформировались из старожилов Алтайского горного округа [18]. По мнению других, представляли собой отделившуюся часть бухтарминцев [19]. Происхождение уймонцев пытался выяснить еще Н.М. Ядрин-цев, который зафиксировал со слов информаторов, что на Тополевку (бывшую реку Аргут) "зашли старообрядцы с вершин Енисея" [20]. Как видим, вопрос этот пока далек от окончательного решения. В конце XIX - начале XX вв. старообрядцев Бухтармы и Уймона, как и в прочих местах Алтая, стали именовать кержаками.

"Российскими", "россияками", "россиянами" (в официальной литературе "новоселами") звали старожилы переселенцев из России, прибывших в Сибирь после издания закона от 30 июля 1865 г., разрешавшего переселение из внутренних губерний России [21]. В 60 - 70-х гг. XIX в. переселялись, главным образом, выходцы из Вятской, Тамбовской, Тобольской, Пермской губерний, а с 80-х гг. сюда также устремились переселенцы из черноземной полосы - Курской, Тамбовской, Воронежской, Орловской, Полтавской губерний. Основной поток переселенцев направлялся в это время в Томскую губернию, а в ней - в Алтайский горный округ. Если выходцы из северо-восточных и приуральских районов России (Пермской, Вятской, Пензенской губерний) предпочитали для поселения Барнаульский округ, то южнорусские переселенцы селились чаще в Бийском. Примечательно, что и в этот период среди приезжавших на Алтай пермских, вятских и прочих переселенцев были старообрядцы, которые селились, как правило, в старообрядческих же селах.

17

![]()

Южнорусских переселенцев, выделявшихся особым наречием, чертами культуры (например, ношением лаптей, понев и т.д.), сибиряки называли "хохлами", "лапотонами" и брали к себе в общества неохотно. "Сибиряк сторонится русского переселенца, - писал П. Голубев, - и это разделение происходит исключительно под влиянием культурных особенностей" [22]. Неприписанных к старожильческому обществу называли "полетошными" - от слова "полетки", обозначавшим сумму всех платежей и поборов, которые должны были выплачивать переселенцы каждым летом за право жилья на общественной усадьбе, пользования выгонной, пахотной и сенокосной землей. В старожильческих деревнях российские занимали лишь какие-то определенные места - "концы", "края", называвшиеся в зависимости от проживавших там групп населения - "Россия", "Вятка", "Рязань" и т.д.

Но и окраинное положение переселенцев мало удовлетворяло старожилов, в особенности старообрядцев, которые "сплошь и рядом оставляли свои прежние места жительства" и уходили вглубь гор [23]. До сих пор в разных селах Северного Алтая (Николаевская, Малышевская, Берская, Верх-Чумышская, Бийская, Сростинс-кая и другие волости) потомки российских вспоминают о том, что, если в конце XIX в. преобладающим населением были кержаки, то в начале XX в. таковым уже являлись российские переселенцы. Часть старообрядцев, считают наши информаторы, уехала в соседние районы Кузнецкого округа, часть - в более южные районы Центрального (Ануйская, Алейская, Ча-рышская волости) и Южного Алтая. Так, в с. Усть-Чумыш Тальменской волости, где в настоящее время проживают в основном потомк переселенцев, еще в конце XIX в. было мног кержаков (поморцев), православных сибиряка (среди которых встречались выходцы и из Ар хангельской губернии). То же самое наблюдает ся в селе Тайна Сростинской волости, где раш ше жили почти исключительно кержаки (помор ские, австрийские), а позже - российские (и Рязанской, Тамбовской, Владимирской, Курска губерний) и "хохлы" (из Воронежской губернии} Во многих селах нередко складывалось мной национальное население. В качестве пример можно привести Старую Барду, в которой встр< чались потомки как местного, кумандинского на селения, так и пришлого - кержаки с Амура, та реселенцы из Рязанской, Тамбовской, Пензенс кой губерний, вотяки, пермяки, мордва - мокыя (часть их - старообрядцы), украинцы, немцы! т.д. Крайне сложными по этнографическому со ставу были в это время и села в Южном, Цев тральном Алтае. Например, в с. Солонешй Ануйской волости жили "поляки", кержаки (н^ товцы и другие), российские (из Смоленской Харьковской губерний), в с. Верх-Уймон - кер жаки, российские (из Псковской, Новгородской Саратовской губерний), в д. Малоубинка - "пол яки", казаки, чалдоны, самодуры (стариковцы) Лишь в немногих селах и деревнях Верхней Приобья российских переселенцев было мало либо совсем не было.

Все рассмотренные этнографические груп пы русского населения Алтайского округа! 20 - 30-х гг. XX в. оказались втянуты в интенсив ные процессы внутриэтнической консолидаци и об их былом существовании вспоминает лигш поколение пожилых людей.

![]()

Литература к главе "Этнокультурные группы россиян Верхнего Приобья"

1. Гуляев С.И. К истории сибирского раскола // Восточное обозрение.- 1884.- N 16.- С. 9; Онже. былины] побывальщины, собранные г. Гуляевым // Памятники и образцы народного языка и словестност^ 1853.- П отд., 2 тетр.- С. 164.

2. Аполлона Н.Г. Хозяйственное освоение Прииртышья в конце XVI - первой половине XIX вв.- М., 1976, С. 147; ГААК, ф. 163, о. 1, N 214, л. 4, 6.

3. Булыгин Ю.С. Первые крестьяне на Алтае.- Барнаул, 1974.- С. 56, 53.

4. Жидков Г.П. Кабинетское землевладение (1747 - 1917).- Новосибирск, 1973.- С. 100.

5. Мамсик Т.С. Хозяйственное освоение Южной Сибири: механизмы формирования и функционирование агропромысловой структуры.- Новосибирск, 1989.- С. 59.

6. Гагемейстер Ю.А. Статистическое обозрение Сибири, составленное по высочайшему Его императорское. величества повелению, при Сибирском комитете Действительным статским Советником.- Спб., 1854, С. 109; Аткинсон Т.У. Путешествие по Сибири и прилегающим к ней странам Центральной Азш по описаниям Т.У. Аткинсона, А.Т. Фон-Миддендорфа, Г. Радде и др.- Спб., 1865.- С. 83; Материя лы по исследованию крестьянского и инородческого хозяйства в Томском округе. Промыслы населе ния.- Барнаул, 1900.- Т. 2.- Вып. 3.- С. 90; Швецов С.П. Сибирь. Кто в ней живет и как живет Беседы о сибирских вольных землях и переселении на них.- Спб., 1909.- С. 43; Зеленин Д.К. Сва дебный обряд, песни и заговоры Томского округа // Зап. уральского общ-ва любителей естествозна ния.- 1905.- Т. XXV.- С.36.

7. История Сибири. Сибирь в эпоху капитализма.- Л., 1968.- Т. 3.- С. 22 - 26, 210; Крестьянство Сибири! эпоху капитализма.- Новосибирск, 1983.- С. 176 - 180.

![]()

8. Боровников. Областные великорусские слова, заимствованные от монголов и калмыков // Материалы для сравнительного и объяснительного словаря русского языка и других славянских наречий.- Спб., 1853.-П.отд.- 2 тетр.- С. 587.

9. Даль А.И. Толковый словарь живого великорусского языка.- М., 1991.- Т. 4.- С. 587.

10. Макаренко А.А. Сибирский народный календарь.- Новосибирск, 1993.- С. 186.

11. Емельянов Н.Ф. Население Среднего Приобья в феодальную эпоху (Состав, занятия и повинности).- Томск, 1980.- С. 99.

12. Беликов Д.Н. Старинный раскол в пределах Томского края.- Томск, 1898.- С. 27.

13. Покровский Н.Н. Организация учета старообрядцев в Сибири в XVIII в. // Русское население Поморья и Сибири периода феодализма.- М., 1973.- С. 406.

14. Алексеенко Н.В. Русская крестьянская колонизация Рудного Алтая в XVII - XIX вв. // Сибирь периода феодализма.- Вып. 2: Экономика, управление и культура Сибири XVI - XIX вв.- Новосибирск, 1965.-С.143.

15. Лебедева А.А., Липинская В.А., Сабурова Л.М., Сафьянова А.В. Изучение материальной культуры русского населения Сибири (XVIII - XX вв.) // Проблемы изучения материальной культуры русского населения Сибири.- М., 1974.- С. 79.

16. Лукичев С.С. К истории бухтарминских каменщиков // Из истории Алтая.- Томск, 1978.- С. 231.

17. Гуляев С.И. Алтайские каменщики // Санкт-Петербургские губ. вед,- 1854.- N 21.

18. Упхонов В.Г. Консонантизм говора жителей Уймонской долины Алтайского края // Ученые записки Бурятского гос. пед. ин-та.- 1970.- Вып. XXVII.- С. 109.

19. Мамсик Т.С. Новые материалы об алтайских "каменщиках" // Древнерусская рукописная книга и ее бытование в Сибири. - Новосибирск, 1982.- С. 254.

20. Ядринцев Н.М. Раскольничьи общины на границе Китая // Сибирский сборник.- 1886.- С. 45.

21. Крестьянство Сибири в эпоху капитализма,- Новосибирск, 1983.- С. 32.

22. Голубев П.А. Очерки сибирской жизни и положение переселенцев на Алтае // Юридический вестник.-1892.- Т. II.- Кн. 1, 2.- С. 141.

23. Марусин С. Старожилы и переселенцы в Сибири // Сибирский листок.- 1891.- N 17.

![]()

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОДЕЖДЕ

![]()

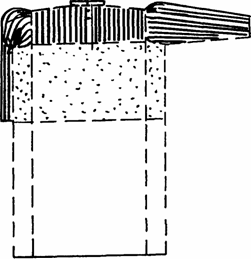

В костюмах русских старожилов Верхего Приобья второй половины XIX - начала XX вв. отсутствовала анонимность, свойственная современной одежде. Почти все операции по ее изготовлению производились в семье: обработка льна, тканье, плетение, шитье, вышивание были уделом женщин, обработка кож и войло-ков, шитье обуви - мужчин. Весь уклад жизни требовал того, чтобы детей начинали приучать к рукоделию очень рано. В 6 - 7 лет девочки, а в иных семьях и мальчики умели уже прясть пряжу. Даже играть на улицу с подружками мать отпускала дочь "с куделькой", т.е. пучком шерсти или льна, который она должна была спрясть за это время. К 10 - 12-ти годам, когда требовалось начинать готовить приданое, девочки умели ткать, используя различные техники, кроить и шить одежду, вышивать.

Общественная оценка труда являлась очень значимой, особенно для молодой мастерицы. Народный обычай требовал тщательного приготовления любого вида одежды. Небрежность резко осуждалась, осмеивалась - неумелую, "худую" невесту никто не хотел брать замуж. Мастерски же выполненные рукоделия, особенно украшенные узорами, были предметами гордости. "Тру-долюбимую" умелицу, удачно приготовившую головной убор, всегда примечали. Изящные сборки, четкий виртуозно выполненный орнамент вышивок, тканья на сохранившихся до настоящего времени образцах свидетельствует о том, какой титанический труд вкладывала каждая крестьянка в свой костюм. Уважительное отношение к работе проявлялось и в терминологии народной речи. Современные понятия "шить", "сшито" обозначались словами "ладить", "излажено", происходящими от слова "лад", которое издавна было синонимом созидания, гармонии.

Особого внимания заслуживает факт крайне бережного отношения к одежде, даже многолетней давности, сохранившейся от дедов. Эти предметы штопали, подновляли и передавали по наследству детям и внукам, что способствовало сохранению традиционных форм. Впрочем, такая бережливость проявлялась не только по отношению к одежде, а простиралось и на другие культурные ценности, природу, т.е. входило общую систему мировосприятия крестьян. I дело тут было даже не в том, что нарядов был( мало или они стоили дорого. Важнее было, ка1 вспоминали люди, "уметь беречь труд", с детст ва воспитать уважение к труду, воплощенном} в конкретных вещах. Сходили парни с девуш' ками на полянку, потанцевали, домой возвра щались уже босиком, неся туфли или сапоги псу мышкой. О бережливости свидетельствуют i такие стародавние традиции, как безостатковьк способы раскроя тканей, выполнение из лучшиз материалов только видимых частей костюма приготовление подворотников, нарукавников защищавших от загрязнения детали празднич ных одеяний.

Такой подход делал очень естественным де ление как мужской, так и женской одежды h! повседневную и праздничную. Никогда кресть яне не позволяли себе надеть что-либо не соот ветствующее ситуации. Носить в будни праз дничный костюм или, наоборот, в праздник буд ничный считалось в их представлении нелепык фиглярством. Повседневная одежда старожилов несмотря на назначение, не воспринималась ка) унылое зрелище, хотя и шилась из сурового ил8 крашеного холста - "крашенины", узорноткано го полотна - "пестряди". Холсты или пряжу npi этом красили в синий цвет - кубовой краской,Ужелтый - серпухом, в оранжевый или кирпич? но-красный - мареной, в ярко-зеленый - зеленив кой и т.п. Костюм повседневного назначения одновременно служил и рабочей одеждой длЯ1выполнения работ в домашнем хозяйстве.

Наряды для выхода в церковь, в молельню,' на престольные и съезжые праздники, когдатбирались родственники и знакомые, стремились? готовить из покупных хлопчатобумажных(«.wтайки, ситца, сатина), шелковых, полушелковых» (камки, фанзы), шерстяных (кашемир) тканей? Покупали ткани в лавках, у проезжих торговцев} ездили и специально "за товаром" в города. До' половины XIX в. восточные, в их числе среднеазиатские ткани, преобладали, что объяснялосв удобством и близостью транзита и большей против запада дешевизной. Действительно, в архи' вах сохранилось много упоминаний о таких ма-

![]()

териалах для одежды начала XX в. Так, в Ле-гостаевском волостном правлении в заявлении крестьянина, у которого ночью "покрали" одежду, можно найти указания на бахту, гранитур, тафту и проч. Среди бумажных тканей встречались как выбойчатые (например, мутнокрасная "с черными мухами" бахта), так и гладкокрашен-ные ("мутножелтая китайка") [I]. Особенно нарядными считались полушелковые или шелковые ткани ярких расцветок с двусторонним узором - камка или гладкие - тафта, которая могла быть также с цветными разводами. По подсчетам О.Н. Шелегиной в Западной Сибири в XVIII - первой половине XIX вв. в общем ассортименте тканей на долю самодельных (льняных, шерстяных и полушерстяных) приходилось 41,1%, остальное составляли покупные материалы фабричного производства: хлопчатобумажные • 32,1%, сукна фабричные - 10,2%, шелковые - 16,6% [2]. Однако эти подсчеты, намечаю-' щие лишь общую ситуацию в огромном своей протяженностью регионе, требуют уточнения при исследовании конкретного места или этног-1 рафической группы. Самое широкое распростра-I некие шелковые ткани имели у населения Юго-i Восточного Алтая, в частности, долины р. Бух-; тармы, где старожилы издавна выменивали их на продукты своего труда или охоты [3].

Широкий ассортимент покупных тканей, осо-> бенно китайского производства, придавал своеобразие старожильческой одежде русского насе-k ления, давал повод исследователям говорить о склонности сибиряков к красочным нарядам, обих зажиточности [4]. Как известно, А.Н. Радищев даже сожалел по поводу того, что "низкая цена китаек, а паче даб и фанз изгонит из употребления в Сибири многие рукодельные и мануфактурные товары" [5].

Самым серьезным образом сибиряки подхо-, дали к вопросу сезонности в костюме. Континентальный климат с долгим холодным периодом требовал наличия как разнообразных меховых видов верхней одежды (овчинных, мерлушча-тых, беличьих, лисьих, телячьих, собачьих и т.д.), так и суконных, домашнего изготовления и покупных, полусуконных ("понитчины"). Практически для каждой ситуации - зимняя стужа, оттепель или пурга - было приготовлено подходящее одеяние.

В целом костюмы старожилов характеризов а-лись очевидцами как добротные и опрятные в сравнении с одеждой не только российских переселенцев, но и крестьян Европейской России. "... вы не увидите нигде оборванного и грязно одетого человека, - писал неизвестный путешественник в 1881 г., - на крестьянах и крестьянках чистое, холщевое, самодельное платье, белое, или же окрашенное в общеупотребительный здесь, синий цвет" [б]. Действительно, многие сибиряки обладали достаточно обширным гардеробом одежды, за что российские нередко называли их "сундучниками". Так, одежда одной старожильческой семьи среднего достатка Южного Алтая без своедельщины оценивалась в 1885 г. в 237 рублей 60 копеек [7].

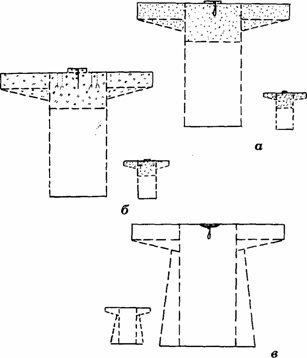

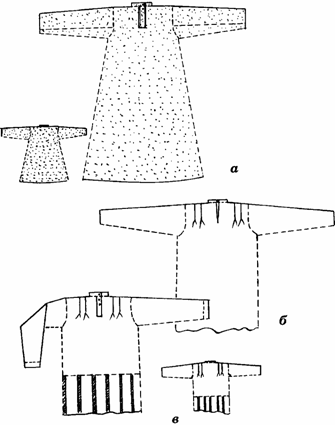

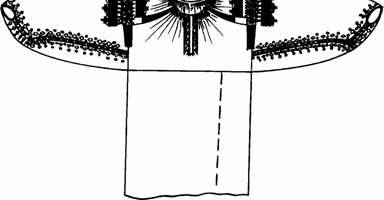

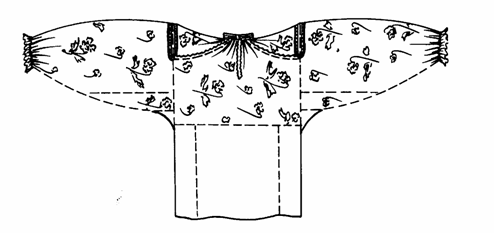

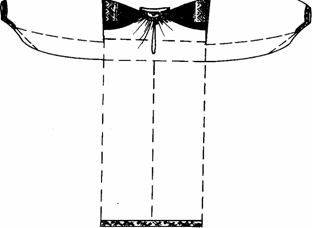

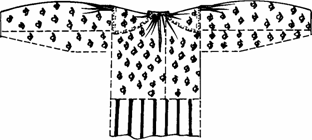

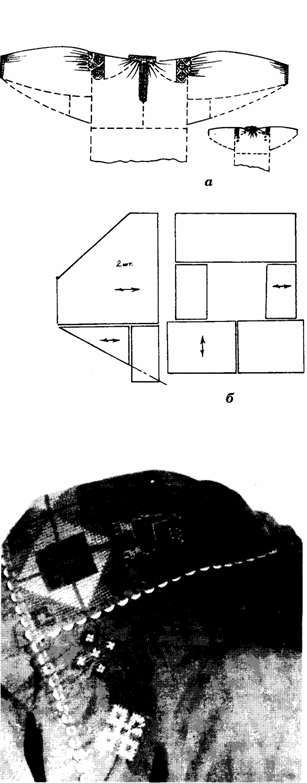

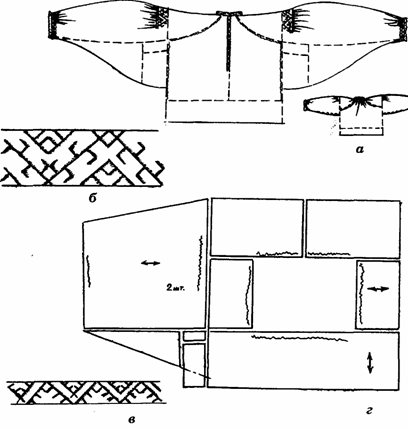

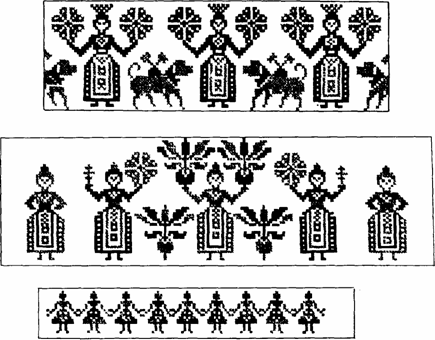

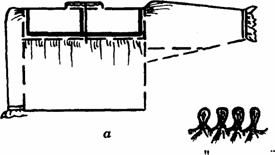

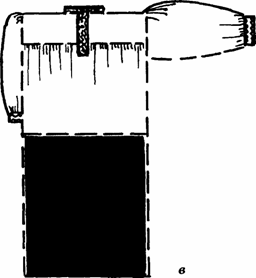

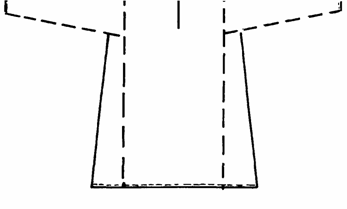

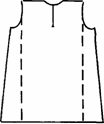

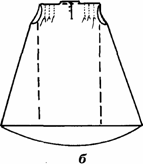

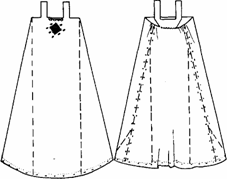

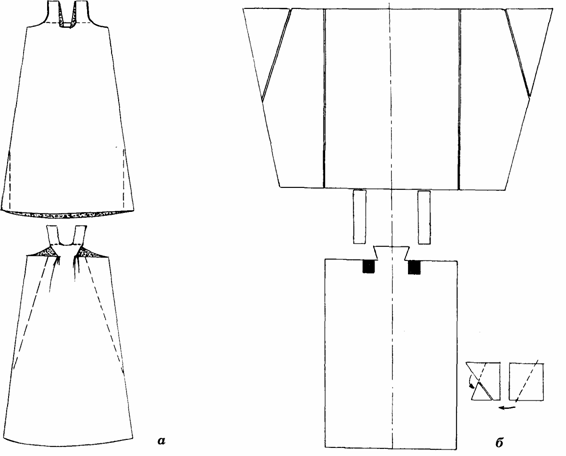

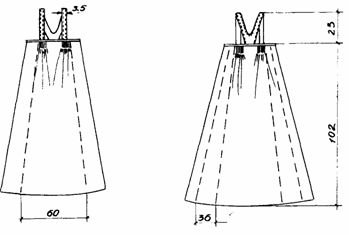

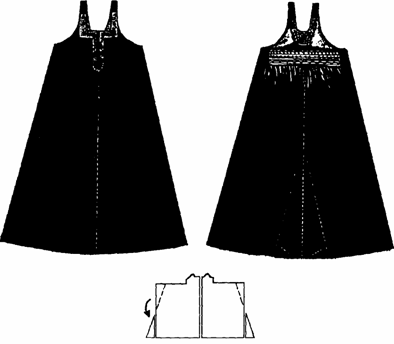

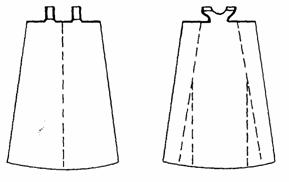

Одежда сибирских крестьян XIX в. отражала возрастную, а значит, и социальную дифференциацию, так как переход из одной возрастной группы в другую сопровождался и изменением общественного положения человека. Особенно это заметно в женском костюме, однако, и в мужском такие различия имели место. Костюм девочки до 8 - 10 лет ограничивался нательной рубашкой с пояском, да еще в юго-восточных районах округа головной повязкой - "примазенкой" (рис. 2, 3); по достижению этого возраста "большой девушке" в старину прилично было носить сарафан, в косе шелковые ленты, на голове ко-ронообразную повязку из платка с открытой макушкой и другие украшения (рис. 4). Просватанную девушку можно было увидеть по нарядной, возможно, алой рубахе или вставкам кумача на плечах. Алая рубаха или сарафан, его декоративно уложенный подол в виде защипов - "куколок" характеризовал невесту у "полячек" Южного Алтая. В Легостаевской волости Барнаульского округа сосватанная кержачка, наряду с обычными украшениями, прикрепляла вокруг головы небольшие бантики или вплетала ленты разных расцветок вдоль косы. Рубаха, орнаментированная цветами или ромбами, проросшими колосьями, отличала жениха (рис. 5). Женщины первого года замужества выделялись в праздники особенно нарядным костюмом, включавшим помимо сарафана и рубахи передник, на Бухтарме и в Прибердье - с рукавами, головные уборы с двумя покровами - кокошником (с/ш/ашмурой, в Николаевской волости с "ц/с/ап-цом") или платком и шалью (рис. 6). Пожилые женщины и старухи шили одежду из тканей скромных расцветок, меньше использовали украшений, головы покрывали менее высокими уборами (например, обручи у сашмур), у вдов и незамужних с одним платком, у замужних - с двумя (рис. 7, 8). Кроме того, в начале XX в. пожилые могли еще хранить глухие и косоклин-ные сарафаны, женщины среднего возраста носили прямые или полукруглые, молодые - прямые сарафаны, кофты с юбками.

У мужчин различия касались верхней одежды: пожилые и старики надевали одновременно два ее вида. В основе одного лежал халатооб-разный, а в основе другого - кафтанообразный крой. Юноши же носили обычно кафтанообраз-ные формы. Молодежные кафтаны украшали вышивками, а стариковские нет (рис. 9,10). При-

![]()

Рис. 2. Дети в местных костюмах, д. Быково Верх-Бухтарминской волости Томской губернии, 1914 г. Фото А.А. Белослюдова. АГМЭ 5572.

Рис. 3. Дети старообрядцев-"поляков" из Змеиногорского уезда Томской губернии в 1912 г. С фото А.Е. Новоселова. Архив ОГОИЛМ 4255.

![]()

Рис. 4. "Девица Зубова 14-ти лет в местном костюме" (подпись), д. Быково Верх-Бухтарминской волости, 1914 г. Фото А.А. Белослюдова. АГМЭ 5572.

мечательно, что такое разделение характерно и для головных уборов, которые у молодежи были украшены (перьями, кисточками) и носились набок, чего не было у стариков (рис. 11).

Во второй половине XIX - начале XX вв. в одежде русского населения Верхнего Приобья прослеживались и различия, в основе которых лежало имущественное расслоение крестьянства. Весьма выразителен был контраст между зажиточными старожилами и не успевшими еще обжиться на новом месте новопоселенцами-бед-|няками, ссыльными. Однако в целом добротность и высокое качество старожильческой одежды вне зависимости от социального положения поражали иностранцев. Как наблюдала Э. Фе-линьская "даже на наибеднейшей батрачке можно найти белое тонкое белье (здесь: рубаха?), иного никто не носит" и далее: "только убор на :головах женшин отличал чиновничьих жен от неблагородных: первые носили маленькие чепцы, а другие шелковый разноцветный платок плотно облегающий голову и придающий ей форму дыни" [8]. Экономическое состояние наряду с принятыми в семье установками были определяющими и в вопросе следовать или нет городским модам. В 1863 г. П. Школдин в описании праздничной летней одежды крестьянок Бурлинской волости обращал внимание на то, что у "некоторых имущих имелась вся одежда барыни, кроме шляпки и зонтика. Кроме русских сарафанов девки носят платья, в покрое коих они следуют моде, заимствуя от благородного сословия" [9]. Подобное же наблюдал Н. Небольсин в отношении мужских костюмов: "иные крестьяне ходят без бород, в немецком платье, в долгополых капотках и узких сюртучках, но есть и мещане, которые не носят ничего, кроме крестьянского платья" [10].

В традиционных костюмах старожилов Верхнего Приобья отразились эстетические идеалы, которые во многом ориентировались на общепринятые нормы морали и нравственности. Они создали относительно скромный по колориту женский костюм (исключение - население по р. Аную, Алею, Бухтарме, Берди). Его статичный, трапециевидный силуэт, многослойность способствовали не выявлению форм тела, а скорее, наоборот, их сокрытию. Основными формо-образующими элементами были вытачки-защи-пы, сборки, которые создавали наполненные, объемные формы; облекая все тело в одежду, тщательно регламентировали длину. Тело, как вместилище греха, показывать не рекомендовалось, особенно замужней женщине. Рукава должны были закрывать запястье ("косточку"), а подол сарафана - щиколотку (в 1920 - 30-х гг. до середины голени). Такие, с нашей точки зрения, детальные ограничения воспринимались настолько естественно, что при выяснении отношений между мужчиной и женщиной, последняя доказывая, что ее стыдить не за что, могла сказать: "Что ты меня ругаешь! Ты моих локтей видал?". Увидеть у женщины локти и, тем более колени или, что еще хуже - "простые (т.е. без головного убора, - Е.Ф.) волосы" считалось большим позором. Обыденное народное сознание осуждало как "нескромницу", так и "нескромника". Однако наряду с этим не было принято носить нижнего белья и штанов, почему во время подвижных игр или "куляний" (качаний на качелях) подолы рубах застегивались между ног. При взгляде на костюмы женщин нельзя не вспомнить воздвигнутые сибирскими крестьянами усадьбы с их замкнутыми, крытыми дворами, оправдавшими себя в суровых сибирских условиях. Ведь основные композиционные принципы в архитектуре и костюме всегда взаимообусловлены, выражали одну стилистическую

![]()

Рис. 5. Костюм жениха из "поляков", середина XIX в. НОКМ. Фото А.М. Фаддеева.

![]()

идею. Приведем высказанное Е.А. Ащепковым наблюдение о том, что "особенности сибирского зодчества - это сдержанность композиции, простота форм, скупость красок, лаконизм архитектурного решения" [II].