- •2.5. Алфавитный перечень великих деятелей истории и культуры, обладавших гиперурикемическим (подагрическим) фактором

- •2.6. Анализ возникающих возражений и некоторые итоги

- •3. Циклотимические гении и таланты.

- •3.1. Гипоманиакальность («гипертимичность»)

- •3.2. Патографии

- •4. Гиперурикемически-циклотимические гении

- •5. Синдром Марфана. Синдром Морриса. Андрогены

- •5.1. Синдром Марфана

- •5.2. Синдром Морриса и Жанна д'Арк

- •5.3. Андрогены

- •6. «Династическая гениальность»

- •6.1. Гениальные и высокоталантливые роды, созданные наследственными механизмами, социальной преемственностью и брачным подбором

- •6.2. Некоторые гениальные или высокоталантливые семьи с нерасшифрованными механизмами могучего творческого стимула или дарования

- •7. Гигантолобые и высоколобые гении. Историческая портретная галерея

- •I. Введение

- •II. Принцип неисчерпаемой наследственной гетерогенности человечества

- •III. Элементы генетики интеллекта

- •1. Результаты исследований роли генотипа и среды, проведенных на близнецах

- •1.1. Близнецовый метод

- •1.2. Генотип и среда: данные, полученные на близнецах

- •1.3. К генетике частных способностей

- •1.4. Задачи и перспективы близнецовых исследований

- •2. Принципы тестирования и коэффициент интеллекта(iq)

- •2.1. Общие принципы

- •2.2. Некоторые задачи тестирования

- •2.3. Проблемы выявления общих и частных способностей

- •3. Программа«Merit»

- •4. Основные субпсихопатические характеристики

- •5. К подростковой преступности

- •IV. Талант. Одаренность. Гениальность

- •1. Гениальность как социобиологический феномен

- •2. Раннее проявление одаренности и гениальности

- •3. Витальность

- •V. Некоторые наследственные механизмы,

- •1. Гиперурикемическая (подагрическая) «одержимость» и потенциальное могущество мозга человека

- •2. Синдром Марфана

- •3. Синдром Морриса

- •VI. Связь между гениальностью и психопатией

- •VII. Развитие одаренности

- •VIII. Импрессинг

- •1. Общие принципы

- •2. Определение импрессинга. Импрессинги как основные детерминанты пожизненных установок

- •3. Импрессинги и значение ранне-детского периода развития

- •IX. Научно-техническая революция и социобиологические проблемы

- •X. Рефлекс цели

- •XI. Проблема бесчисленности социальных пирамид

- •XII. Проблема скрытого вырождения и резервирование методов поднятия наследственной одаренности

- •XIII. Заключение. Задачи педагогической генетики

- •Родословная альтруизма

- •Интервью с владимиром павловичем эфроимсоном

- •«Ветвь человеческая»

- •Об авторе и его книге

6. «Династическая гениальность»

6.1. Гениальные и высокоталантливые роды, созданные наследственными механизмами, социальной преемственностью и брачным подбором

Все доныне рассмотренные факторы гениальности носят в значительной мере наследственный характер. Подагра во многих случаях вызывается независимо тем или иным мономерным фактором, вызывающим клиническую или аклиническую гиперурикемию; синдром Марфана – мономерно-доминантен; синдром Морриса – сцепленный с полом рецессив, наследование которого проследить не удается из-за бесплодия «больной»; маниакально-депрессивные психозы и их варианты обычно наследуются доминантно с неполным, варьирующим проявлением. Этот наследственный характер тех или иных допингов может в некоторых случаях быть причиной существования высокоталантливых династий.

Но еще существеннее то, что «родоначальник» создает нередко определенную социальную преемственность, будь то знатность, знаменитое имя, ранняя приверженность к определенному роду деятельности, рано закрепленный интерес к ней, ценностные параметры, благоприятный социум и т.д. В данном разделе мы приведем ряд примеров «династической гениальности», на которых можно проследить значение совокупности наследования биологических факторов (одного или нескольких) с семейной и социальной преемственностью.

Султаны-османы

В условиях загнивания Византийской империи, отражающей удары болгар и других народов с севера, «крестоносцев» и норманнов с запада, арабов и турок-сельджуков с юго-востока, начинается быстрое возрастание значения и могущества вначале малочисленного народа турок-османов, названных так по имени своего первого вождя и организатора, подагрика султана Османа. К счастью, известный психиатр Ленель-Лавастин (Laignel-LavastineМ.) в 1937 году, исходя из представления о том, что подагра порождается в первую очередь обжорством и развратом, ничего не подозревая о стимулирующем действии гиперурикемии на интеллект, дал любопытный очерк о подагре в Византии: сначала – у ее христианских монархов, а затем у сменивших их подагрических потомков Османа.

Наследование подагры у султанов-османов шло со столь небольшими «проскоками», что мы сочли целесообразным рассмотреть их в разделе, посвященном династическому наследованию факторов, повышающих интенсивность интеллектуальной деятельности.

Основателем династии султанов-османов, правивших турками с 1299 по 1695 гг. является подагрик Осман, положивший начало военному господству турков-османов в Малой Азии. Его сын Орхан-бей, крупный полководец и организатор, очень расширивший турецкие владения, почти наверняка был гиперурикемиком, потому что его сын Баязид I Молния (султан с 1389 по 1403 гг.) страдал тяжелейшей подагрой.

Баязид завоевал Болгарию, Македонию, Фессалию. Он разгромил при Никополе (1396 г.) венгерско-чешскую армию, подчинил Боснию. Но сам был совершенно разбит при Анкаре Тамерланом, а так как бегству помешала подагра, Баязид был захвачен в плен.

Его сын и преемник Мехмет (Магомет I) гасил следствия этого страшного поражения. Внук, Мурат II, завоевывал остальные Балканы, тогда как правнук, Магомет II Великий, взял Константинополь и завоевал Сербию (1459 г.), завоевал Трапезунд, Лесбос, Валахию, большую часть Боснии, разбил персидского шаха, в 1473 г. подчинил Турции крымского хана, захватил острова в Ионическом море. Это был необычайно победоносный, энергичный и жестокий правитель.

Подагрик Баязид II (султан с 1481 г.) вел бесконечные войны с Венгрией, Польшей, Венецией, Египтом, Персией, и значительно усилил могущество османов. Усиливалась империя и при подагрике Амурате IV (султан с 1623 г.).

Вначале дела турецкой империи шли успешно и при Магомете IV (1622–1691). Был завоеван Крит, взят Каменец-Подольск, Подолия, захвачена часть Украины. Но этот султан передал ведение всех своих дел визирю Кеприли, сын которого, Кара-Мустафа, пожелав создать свое царство в Центральной Европе, возглавил огромную армию. Но последовал страшный разгром турецкой армии под Каленбергом, затем ряд других крупных поражений, были утрачены Офен (Будапешт) и Венгрия.

Ленель-Лавастин, проследивший династию османов с 1299 по 1695 гг., утверждает, что шестеро из тринадцати первых султанов были подагриками, причем пятеро – из-за излишеств и разврата. Но мы знаем, что в развитии подагры решающую роль играет все же наследственное предрасположение, обычно передающееся доминантно, по вертикали.

В частности, основатель династии Осман отличался поразительной, почти аскетической воздержанностью, что не помешало ему заболеть подагрой. Следовательно, и у его прямых потомков на протяжении столетий подагра, скорее всего, была наследственной, а факт передачи ее с отдельными «проскоками» говорит скорее о неполноте той патографической летописи, которая существует, или которую мы смогли использовать, хотя, конечно, очень вероятна передача через неподагрических гиперурикемиков.

Напомним о том, что под деятельнейшим организационным и военным руководством своих султанов турки-османы завоевывают Малую Азию, Аравию, Египет, Алжир и Марокко, все балканские государства, Крым, часть Южного Кавказа, большую часть Венгрии, попеременно подготавливают страшные удары то по Австрии, то по Польше, дважды оказываются с превосходящими силами под Веной. Будучи отраженными Карлом V и Яном Собеским, они только благодаря поражению под Лепанто не захватывают окончательно Средиземноморье. Даже в начале XVIII века у них оказывается достаточно сил, чтобы полностью окружить армию Петра I, и только цепь счастливых случайностей спасает Петра I от необходимости отказаться от всего завоеванного у Швеции на Балтике до и после Полтавской битвы. Можно резюмировать, что за два с половиной столетия династия замечательно энергичных, предприимчивых подагриков на основе совершенно своеобразной организации, превращает небольшое переднеазиатское племя в могущественнейшую империю, сокрушающую Византию, способную выставить 250-тысячную армию, одновременно угрожать и Персии, и Германской империи, и Польше. Эта империя затем начинает разваливаться под влиянием как внутренних противоречий, так и под ударами технически превосходящих европейских армий и флота. В подъеме и падении Турецкой империи, конечно, огромную роль играли социальные факторы, но едва ли можно было предсказать именно тот ход событий, который свершился, ежели бы во главе империи не стояли султаны, обладавшие вместе с подагрой всей ее характерологией

Постепенно система организации власти, созданная первыми султанами, выродилась. Мы позволим привести краткую характеристику ее к концу XIX века.

Каждый правитель должен был собирать с подчиненных четырехкратную дань: для возмещения суммы, в которую ему обошлась покупка занимаемого поста; для подкупа вышестоящего начальника; для покупки более высокого поста; для уплаты налога с управляемой территории. Если он не умел это сделать достаточно гладко, без шумных скандалов, то попадал в разряд непригодных. Но если он не умел собрать всю дань для начальника, то тот продавал его пост более умелому выжимателю. Если он не умел отложить дань для подкупа, не только закрывалась возможность подъема, ему предстояло встретиться с еще более проворным хищником, сумевшим его обогнать по служебной лестнице. Так как такого четырехкратного обложения (а оно происходило во всех частях империи и на юге, и на востоке) не могли выдержать ни земледелие, ни ремесла, ни промышленность, то прогресс ушел на север, в Европу, откуда вернулся с канонерками.

Династия Медичи

Среди бурных событий, происходивших в Италии в конце Средних веков, во Флоренции накапливаются большие богатства в семье Медичи, традиционно поддерживающей народ в его борьбе со знатью. В 1366 г. Бартоломео Медичи терпит неудачу при попытке свергнуть власть знати над городом. В 1378 г. его брат Сильвестр Медичи на некоторое время становится гонфалоньером Флоренции, но его изгоняют. Однако в начале XIV века подагрик Джованни Медичи все-таки занял высшие посты во Флоренции.

Четыре первых поколения Медичи – Джованни, его сын Козимо Старый («Отец отечества»), его сын – Пьетро Подагрик, внук Козимо – Лоренцо Великолепный и ряд потомков этого рода, из которого вышло три римских папы, несколько королев, много кардиналов и иных князей церкви, – наследовали подагру, которая считалась особенностью этой семьи. Именно поэтому они рассмотрены здесь, в разделе, посвященном династиям и наследованию биологических стимулов повышенной умственной активности.

Козимо Старый (1388–1464), необычайно деятельный и прозорливый коммерсант, быстро создающий огромное состояние, становится приором Флоренции. Дальновидный, продолжая свои коммерческие дела, он создает в городе очень большие запасы зерна, и когда возник голод, даром раздает этот хлеб нуждающимся. Вовсе не ограничиваясь торговыми и банковскими делами, он, постоянно заботясь об украшении и укреплении города, привлекает в него мастеров, архитекторов, скульпторов и художников. Когда Козимо Старый, долго мучимый наследственной подагрой, умирает, то его власть и влияние ненадолго переходят к его совершенно инвалидизированному подагрой сыну – Пьетро Подагрику. От Пьетро, уже несколько ослабленная, власть над Флоренцией переходят к сыновьям Пьетро. Один из сыновей гибнет от удара кинжалом, а другой, Лоренцо, остается в живьк. Народ уничтожает заговорщиков, и Лоренцо Великолепный, писатель и поэт, дипломат и меценат, энергичный и талантливый жизнелюб, продолжает дело Козимо Старого и превращает Флоренцию в столицу гуманизма и центр итальянского Возрождения.

Необычайно деятельный, что ему, как подагрику, и подобает, Лоренцо собирает вокруг себя лучших ученых, лучшие умы, лучших художников Италии. Он их поощряет, тем привлекая во Флоренцию новые силы. Мало кого беспокоит, что Лоренцо Великолепный при этом глубоко запускает руку в городскую казну, а богатство Медичи остается в их семье.

Лоренцо организует Академию, значительно расширяет собранную дедом библиотеку. Позднее историк напишет, что Флоренция стала маяком Возрождения уже тогда, когда в Риме царило средневековое варварство. Если Козимо Старый насаждал искусство и культуру гуманизма, то Лоренцо Великолепный «выхватывал» и воспитывал с ранней юности одаренных художников и давал им все возможности для развития. Так было не только с Рафаэлем, которого Лоренцо выделил и отправил учиться живописи еще мальчиком. Так было и с Микеланджело.

Вокруг Лоренцо Медичи сплотился целый синклит выдающихся умов и деятелей, может быть не менее замечательных, чем круг Перикла и Аспазии. Если мы не оперируем богатством дарований флорентийского Возрождения для доказательства гигантских скрытых потенций человеческого ума так, как это сделано нами в случае перикловых Афин, то только потому, что для Афин примерно известна численность населения, из которого отбирались гении, а в случае Флоренции Медичисов это сделать почти невозможно: ко двору Медичи собирались таланты и гении почти со всей Италии и численность населения, из которого выделились гении итальянского Возрождения, практически неустановима.

Но все же назовем нескольких его близких друзей: Полициано, трех братьев Пульчи, Пико де ла Мирандолла, К.Ладино, А.Ринучини, Поджо Брачиолини, Бернардо Бонди, Берлингари, Леона Баттиста Альберти, Филиппа Брунелески, Паоло Тосканелли.

Лоренцо Великолепный заказал Филиппино Липпи памятник его отцу, Филиппе Липпи. Гробницу Медичи изваял Микеланджело. Леонардо да Винчи, Гирландайо, Андреа Вероккио, Сандро Ботичелли – все они пользовались помощью и покровительством Лоренцо Великолепного, а в 1481 году с его помощью вышло знаменитое издание «Божественной комедии», иллюстрированное Ботичелли. При дворе Лоренцо жил ученый доминиканец Вес-пуччи, первый учитель Америго.

Чрезвычайно важен и переворот в системе ценностей, произведенный Медичи: отныне ни один император, король, князь, герцог, граф не считался и не считал себя полноценной личностью, если вокруг него не было хоть нескольких художников, ученых, поэтов, которым он покровительствовал или, на худой конец, которым он бы помогал или дружил с ними. Система ценностей была такова, что «бешеный папа» Юлий II терпел бурные выходки Микеланджело. Бенвенутто Челлини сходило с рук то, за что другой немедленно был бы казнен. Нарушая всякий дворцовый этикет, великий император Карл V поднял с полу и подал Тициану оброненную им кисть. Заметим, кстати, что эта традиция сохранялась довольно долго у царствующих особ. Рассказывают анекдот, что когда императрица Александра Федоровна, на правах бывшей художницы, сделала пару замечаний Валентину Серову, писавшему портрет императора Николая II, Серов ответил ей довольно резко. Николай II извинился перед ней за Серова, а перед Серовым – за бестактность императрицы.

Но дело не только в Возрождении, в развитии искусств и наук. Именно с Медичи начинается новая эра в политике Род Медичи, считающий подагру своим наследственным уделом, с переменным успехом удерживает власть и дальше.

Сын Лоренцо, Пьеро, вступив в опасный союз с королем Франции Карлом VIII, уступает ему часть владений Флоренции, за что его изгоняют из города. Но в 1512 г. его сын Лоренцо (внук Лоренцо Великолепного) возвращает своему роду власть во Флоренции, а в 1513 г. Джованни Медичи становится папой римским – Львом X.

Этот римский Медичи самым щедрым образом тратит папскую казну на празднества, архитектуру, скульптуру, живопись, пополняет казну продажей индульгенций, мало беспокоясь о том, что по этому поводу скажет в далекой Саксонии какой-то монах Мартин Лютер, не только переводящий на немецкий язык Библию и тем стабилизирующий и создающий общенемецкий язык, но и догадывающийся показать всей германской знати, сколько церковных богатств находится на их землях, и сколько из этих богатств уходит в Рим.

Но это пока не имеет значения для рода Медичи. Медичи уже «традиционно» выдвигаются в кардиналы и папы римские, и племянник Лоренцо Великолепного, сын убитого Джулиано Медичи – Джулио-Джулиано – в 1523 г. стал папой Климентом VII, который навлек на Рим разграбления 1527 года, посадил правителем Флоренции своего внебрачного сына Александре. Александре Медичи правит Флоренцией тиранически, покуда его не убивает казалось бы совсем безопасное ничтожество, его племянник Лорензаччо.

После убийства Александре власть во Флоренции надолго (1537–1574) захватывает Козимо I, дальний потомок первых Медичисов (потомок дочери Лоренцо Великолепного, вышедшей замуж за Джакопо Сальвиати). Козимо, ловкий политик, беспощадный тиран и вымогатель, завоевывает всю Тоскану, становится великим герцогом Тосканским и, главное, владельцем огромных богатств. Медичисы стали своеобразными «банкирами», способными дать девушкам из рода Медичи королевское приданое.

Возникает традиция союзов с заранее запланированной изменой, за которую, в конечном счете, расплатился и сам Джангаллеаццо Висконти, о котором мы уже говорили. Вводится обычай, по которому французские короли вступают в брак с итальянскими принцессами, приносящими огромное денежное приданое и систему чисто итальянских интриг, заговоров и убийств. Так именно Екатерина Медичи стала матерью четырех последних Валуа (и одной из организаторов Варфоломеевской ночи). Но несмотря на все зловещее, что связано с именем Екатерины Медичи, тосканское золото перевесило, и Генрих IV, потерявший свою отравленную перед Варфоломеевской ночью мать, а во время самой ночи лишившийся адмирала Колиньи и многих лучших друзей, взял себе в жены Марию Медичи, вероятно, догадываясь, что тем самым подставляет себя под нож очередного убийцы, который отдаст власть над Францией в руки его вдовы и ее любимчиков. Так и случилось: Мария, принесшая мужу и Франции не слишком одаренного наследника Людовика XIII , по-видимому участвовала в убийстве Генриха IV.

Деньги тосканских медичисов-прелатов оказывались достаточным средством и для подкупа кардиналов: еще один Медичи, Александре, становится римским папой Львом XI.

И Козимо I, и его сын Франческо, сначала кардинал, а потом герцог, правивший в 1574–1587 гг., и его брат и преемник Фердинандо Медичи (правивший в 1587–1609 гг.), а затем и Козимо II, продолжали традиции меценатства по отношению к наукам и искусствам. Известно, например, что Медичи покровительствовали Галилею.

Отметим, что о подагре первых трех Медичи (Козимо, Пьетро и Лоренцо) упоминает и Г.Гримм (Grimm G., 1941), сообщающий о подагре Микеланджело. О подагре Лоренцо Великолепного упоминается также в книге «Подагра» (Seze S., Ryckwert A.,1963). Подробные сведения о подагре Медичисов имеются в монографии У.Дорини (Dorini U., 1949):«Лоренцо Великолепный много раз переносил приступы мучительной болезни, которая под конец подкосила его физические силы, посреди интенсивной и разнообразной работы его сильного духа. Он страдал той наследственной болезнью своей семьи, которая погубила его отца, Пьетро, доставив ему прозвище «Пьетро-Подагрик», прозвище, которым его отличали от других Пьетро в этой семье. Лоренцо с 1477 года не пренебрегал средствами облегчения – источниками, которыми богата Тоскана… Но в январе 1492 года хронический артритизм, который в течение четырех лет давал временные боли, начал давать очень мучительные проявления… С начала апреля его состояние в ночь сильно ухудшилось и почувствовалось приближение смерти, которая наступила 8 числа этого месяца». Лоренцо Великолепному было всего 44 года.

Мы не будем спорить о том, что было «в начале» – слово или дело, скорее все же всемогущее «слово и дело», но рассматривая род Медичи (и все остальные династии, собранные в этом разделе книги), не претендуя на то, что мы можем объяснить, на чем держался род в дальнейшем, потому что на одной социальной преемственности, знатности и даже богатстве «далеко не уедешь», мы можем объявить, хоть и в шутку: в начале была подагра.

Династия Бэконов и Сесилей-Берли

Отец Фрэнсиса и Энтони Бэкона, Николас Бэкон, был сыном сэффолькского фермера, но уже в тринадцатилетнем возрасте смог поступить в Кембриджский университет. Он получил степень бакалавра в возрасте 17 лет, будучи третьим по успехам. В 1537 г. он стал придворным солиситором, т.е.управителем тех поместий, которые перешли к королевскому роду от монастырей. В 40 лет, когда он и сам стал владельцем многих поместий, Николас встретился с Энн Кук, сестрой жены Уильяма Сесила, барона Берли, и женился на ней. Он достиг должности лорда-хранителя печати, и такой путь для мальчика из крестьянской семьи поразителен, в особенности, если дело идет не о лице духовного звания.

«Лорду-хранителю, – пишет Дю-Морье (Maurier D. du, 1975), – было 65 лет, его жене – 48, когда сэра Николаса начала мучить подагра; а поскольку он не особенно любил физические упражнения, то он сильно располнел. «Камни» были добавочной неприятностью, терзавшей его время от времени. Он был человеком большой храбрости и редко жаловался…»

Таким образом, исключительно одаренные подагрики Фрэнсис и Энтони Бэконы были сыновьями исключительно одаренного подагрика-отца.

Н.Уильямс (Williams N., 1972) описывает ситуацию при дворе Елизаветы следующим образом: «В отношении стратегии Эссекс мог теперь рассчитывать на братьев Энтони и Фрэнсиса Бэконов, сыновей первого «лорда-хранителя» Елизаветы. Энтони, старший, родился в 1558 г., и вместе с Фрэнсисом посещал Тринити-колледж в Кембридже… Когда умер их отец, то по совету своего дяди лорда Берли, Энтони отправился в долгое заграничное путешествие для сбора политических сведений, преимущественно во Франции. Во время своих путешествий он виделся с Теодором Беза и Монтенем, поддерживал тесные связи с многими агентами секретаря Уолсингема. Но он был хилым, и его мать боялась, что пребывание за границей повредит и его протестантизму, и его здоровью. Наконец, в 1592 г. он вернулся в Англию, ожидая, что дядя предоставит ему должность, но не получил ничего, кроме обещаний, и даже в них не было предложений или обнадеживающих проявлений подлинной доброты.

Оставленный Сесилем (лордом Берли), Энтони обратился к Эссексу и стал снабжать его зарубежными сведениями, гораздо более точными, чем могли полагать министры королевы. Бэкон сидел в центре паутины – получал донесения от Томаса Бодли из Гааги, от Хоукинса из Венеции и от армии агентов и шпионов по всей Европе. Все они сделали из его кабинета в доме Эссекса независимое министерство иностранных дел. Эссекс надеялся в результате каждый раз бить карты министра и обещал сообщить королеве, что это Энтони был главной системы, много превосходящей ту, которой располагал старый Уолсингем. Энтони оставался с Эссексом до конца.

Фрэнсис Бэкон, будучи на три года моложе Энтони, собирался следовать за своим отцом и заниматься юриспруденцией. Но когда Берли решил, что тот слишком молод для выдвижения, Фрэнсис обратился к политике, сидя в парламенте и составляя письма-советы для королевы, поскольку для продвижения следовало стать придворным. Он был самым блестящим умом своего поколения. Ему было только семнадцать лет, когда Хиллиард, делая его портрет, поставил под ним подпись: «Если бы можно было только написать его ум…»

Рассматривая политическую сцену, он трезво анализировал структуру власти, развил много оригинальных идей и составил программу реформ. Эссекс, пораженный широтой его дарований, привлек его к себе на службу, в качестве помощника, для оценки людей и мероприятий, и таким образом, можно сказать, что Фрэнсис Бэкон возглавил самое раннее партийно-политическое исследовательское бюро. Но он не был «серым кардиналом», пишущим речи для лидера. Он непосредственно принимал участие в борьбе. В 1593 г., когда интересы Эссекса достигли предела независимости в Нижней палате, Бэкон представлял Мидлэссекс и одержал тактическую победу над Сесилем, помешав прохождению билля о субсидиях. Эссекс злорадствовал по поводу неудач Сесила, игнорируя то существенное обстоятельство, что сторонникам члена совета мешать правительству – бестактно до неправдоподобия. Королева не скоро забыла этот инцидент, и он очень отразился на карьере Фрэнсиса.

Несмотря на то, что придворные, а затем и государственные дела стояли у Фрэнсиса на первом плане, он стал столь крупным ученым, что об этой стороне незачем писать – она известна. Фрэнсис Бэкон справедливо считается одним из основоположников современного естествознания.

О подагре Уильяма Сесила (1520–1592), первого лорда Берли, и его обоих сыновей – Роберта (графа Солсбери, 1563–1614) и старшего сына Томаса (графа Эксетерского) сообщает в небольшой статье Соретан (1957).

У.Сесил стал государственным секретарем в 1550 г. и с тех пор до самой смерти он занимал такое место в делах нации, которого не имел ни один человек в Европе, кроме тех, кто имел титул монарха.

Об Уильяме Сесиле в работе Уильямса (Williams N., 1972) сказано: «Его уэльсский дед сражался за Тюдора при Босворте и служил шерифом своей новой родине в Нортхэмптоншире (Ричард Сесил, отец Уильяма, не выделился на службе). После смерти Генриха Уильям Сесил поступил на службу к протектору Сомерсету, стал позднее его секретарем, а его понимание общественных дел сделало его необходимым Нортумберленду, назначившему его государственным секретарем. С коронованием Марии он потерял свою должность, но… Но он не эмигрировал, умерил свой протестантизм и отошел от дел, считая царствование Марии лишь временным, промежуточным явлением. Воздерживался он и от заговоров».

Этот осторожный конформизм чрезвычайно много значил, потому что Елизавета никогда бы не выбрала главным министром человека, участвовавшего в заговорах против помазанной королевы, а также и человека, ушедшего в изгнание и воспитанного в духе Цюриха и Женевы. В 1550 г. принцесса здраво назначила его инспектором своих поместий и многолетний труд доставил ему ее доверие и привязанность. Он получал от нее указания, как подготавливать передачу короны. Выбор его в качестве секретаря не вызвал удивления, потому что он с честью выполнял эту должность при брате и именно с ним она поддерживала сердечные отношения в течение почти десятилетия.

Временно отойдя от дел в 1553 г. из-за подагры, он в 1555 г. отверг представленный в парламент Билль о конфискации имений тех протестантов, которые бежали от преследований королевы Марии, и вскоре установил тесный контакт с Елизаветой, которой он немало помог в достижении престола. Сесил был назначен главным государственным секретарем (что примерно соответствует премьеру), и из-за его подагры Елизавета сначала правила страной и принимала официальных лиц в доме «премьера». Сесил успешно боролся и с Филиппом, и с папой римским, и с английскими католиками, и с Францией, и с Шотландией. Его частые приступы подагры были общеизвестны, и отовсюду ему слали рецепты лечения.

Подагру отца наследовали сыновья: старший – Томас, вынужденный из-за подагры оставить двор, и младший – Роберт, сыгравший существенную роль в переходе английской короны от Елизаветы к Якову I, тоже, как мы уже знаем, подагрику.

После неудачи мятежа Эссекса у сэра Роберта Сесила (сына Уильяма) не осталось серьезных соперников при дворе. Хотя он стал секретарем относительно поздно, по существу, он всегда был на посту, потому что при правлении своего отца приобрел очень большой опыт в управлении, исключительное знание английского государства и способность угадывать, что было на уме у других придворных и у королевы, которой они служили. Как бы он ни старался свалить на Рэли непопулярные действия против Эссекса, общественное мнение полностью выступило против самого Роберта Сесила, и строфа из баллады:

Маленький Сесил бегает вверх и вниз,

Он правит и двором, и короной,

была очень близкой к истине. Она не была, однако, вполне истинной, потому что авторитет государственного секретаря, главного министра королевы, несомненно ограничивался самой Елизаветой, которая даже в свои последние годы не стала пассивным правителем».

«За единственным исключением Сесила, новое поколение министров было бледной тенью своих предшественников».

Вскоре после казни Эссекса Энтони Бэкон умер, а его брат Фрэнсис и двоюродный брат Роберт Сесил тайно подготовили переход английской короны к Якову I Стюарту, сыну казненной Марии, наследнику, ненавистному Елизавете, тем более, что он был замешан в мятеже Эссекса. Но речь шла об объединении Англии и Шотландии, превращении вражеской нации в дружественную.

При Якове I Роберт Сесил был министром финансов. В 1789 г. Сесили получили титул маркизов Солсбери.

Вильгельм Оранский Молчаливый (1533-1584) и его потомки

Вильгельм Оранский Молчаливый, как пишет Веджвуд (WedgewoodС. V., 1944), был одним из семнадцати не умерших в младенчестве детей графа Нассау-Дилленбург и его жена Юлианы. Для того, чтобы дать детям подходящих товарищей, родители превратили свой замок в школу не только для своих отпрысков, но также и для окрестной дворянской молодежи, которая таким образом с детства всосала в себя идеи гуманизма и квинтэссенцию образования своего времени. Принципы справедливости, правды, верности преподавались этим молодым членам правящих классов так, что им не приходилось поражаться ежедневным бытовым противоречиям, с которыми они сталкивались за стенами школы.

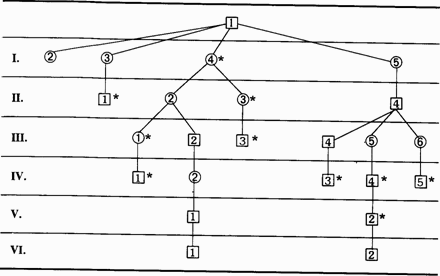

Рис.2. Генеалогия Вильгельма I Оранского Молчаливого (по материалам В.П.Эфроимсона)

1. Вильгельм Оранский (1533-1584).

I.

2.

Анна Эгмонт (1533-1558).

5.

Луиза Генриетта.

3.

Анна Заксенская (1544–1577).

6.

Генриетта Катарина.

4.

Шарлотта Бурбон (1546-1582).

IV.

1.

Фридрих Вильгельм «Великий Курфюрст» (1620-1688).

5.

Луиза Колиньи (1555-1620).

2.

София Английская.

II.

1.

Мориц Оранский (1567-1625).

3.

Вильгельм III Оранский (1650-1702).

2.

Луиза Юлиана (1567-1664).

4.

Фридрих I Прусский (1657-1713).

3.

Мария Елизавета (1577-1664).

5.

Леопольд I «Старый Дессауэр» (1693-1747).

4.

Фридрих Генрих (1584-1647).

V.

1.

Георг I, король Англии (1660-1727).

III.

1.

Шарлотта.

2.

Фридрих-Вильгельм I Прусский (1688-1740).

2.

Фридрих Пфальцский.

VI.

1.

Георг II, король Англии (1683-1760).

3.

Маршал Тюренн (1611–1675).

2.

Фридрих II Великий Прусский (1712-1786).

(знаком * отмечена гиперурикемия или подагра).

Но, проходя такое воспитание, подрастающий одиннадцатилетний Вильгельм неожиданно унаследовал по завещанию от графа Генриха Нассау, принца Оранского, французское княжество Оранское, что составляло примерно четвертую часть Брабанта, большие области Люксембурга, Фландрии, Франш-Конте и Дофине, а также графство Шароле – с доходом около 1 700 000 ливров в год, не считая права на одно королевство (Арль), одно герцогство, три итальянских княжества, 16 графств, двух маркграфств, двух виконств, 50 баронств и около 300 поместий размером и рангом поменьше. Оставив имперские владения Нассау-Делленбург следующему за ним брату Дану «Старому» (1536–1606), Вильгельм отправился ко двору императора Карла V, где уже с ранней молодости должен был принять на себя исполнение очень важных политических, дипломатических и военных поручении.

Он стал одним из богатейших вельмож Европы, обязанным к тому же вести активнейшую придворную жизнь при одном из самых замечательных деятелей европейской истории – императоре Карле V. Вильгельм быстро освоился при дворе. Светлый ум и уменье молчать сделали его одним из довереннейших лиц Карла. Впоследствии император, отрекаясь от престола, произнесет свою речь, опираясь на плечо Вильгельма Молчаливого.

Молодому человеку пришлось быстро научиться вести приемы иностранных послов, представителей горожан и дворянства, командовать войсками, сохранять во всех обстоятельствах хладнокровие и любезность. Он очаровывал собеседников, был всегда воодушевлен, слыл прекрасным и остроумным собеседником.

Можно, пожалуй, назвать и то жизнеопределяющее впечатление (импрессинг?), которое определило его судьбу. После очередной войны с Францией и очередного мира, в 1559 г., когда Вильгельму было 27 лет, он прибыл в Париж в компании с герцогом Альба и другими вельможами. Французский король, полагая, что ближайший помощник Карла V посвящен во все тайны двора, во время охоты разболтал план герцога Альбы, задумавшего разом, внезапным ударом и резней истребить всех кальвинистов и протестантов Франции и Нидерландов. Король не знал, что блестящий вельможа – выходец из протестантской семьи, друг реформации. Вильгельм ничем не выдал своего незнания – ни того, что речь шла о подлом истреблении всех его родных и большинства друзей, ни своего отношения к истреблению миллиона людей (девятнадцать нидерландских провинций включали тогда в свои границы Дюнкирхен, Аррас, Намюр на западе, Люксембург на юге, то есть приблизительно нынешний Бенилюкс с трехмиллионным населением и 300 городами, обнесенными стенами). Скрыв свои чувства, он получил потрясающее предупреждение.

Когда в Нидерландах водворилась инквизиция, Молчаливый не явился на «кровавый суд», бежал в Германию, его огромные владения были конфискованы, но он начал войну с могущественной империей Филиппа II. В этой войне он потерял трех братьев, задолжал, вербуя войска, более двух миллионов флоринов, а его голова была оценена в 25 тысяч дукатов. Ему пришлось бороться со считавшимися непобедимыми испанскими войсками, с недальновидным дворянством и горожанами, терпеть бесконечные поражения из-за недостатка средств, и выдержать прославленную в истории войну за освобождение семи северных провинций Нидерландов.

После «Истории» Шиллера, описавшего эту борьбу, после «Тиля Уленшпигеля», после «Эгмонта» – нет нужды останавливаться на рассказе об этом времени и этой войне. Как оказалось, от ее исхода зависели судьбы всего северо-запада Европы: Англии, Франции, Германии, Скандинавии. Напомним лишь, что Молчаливый был тяжело ранен одним из подосланных убийц, а едва поправившись, был убит другим, Бальтазаром Жераром.

Вильгельм Оранский считается крупнейшим государственным, политическим и дипломатическим деятелем своей эпохи, блестящим организатором, человеком несгибаемой воли, вынесшим сверхчеловеческие тяготы. Особенности его характера, отразившиеся в прозвище «Молчаливый», поразительный ум, исключительный героизм, стойкость, железная воля, готовность пойти на любые жертвы и лишения – все это заставляет подозревать подагрическую характерологию. Но мы нигде в 15 его биографиях не нашли никаких указаний на подагру и, кроме того, он отличался редкостным великодушием, в принципе подагрикам не свойственным. Однако исключительный интерес представляют данные о его потомстве.

Ф.Харрисон (Harrison F.,1923) замечает, что среди потомков Молчаливого «на протяжении трех столетий можно насчитать некоторых из самых храбрых воинов и некоторых из самых талантливых вождей, украшавших историю Европы».

Он был женат четыре раза, все четыре раза на женщинах, происходивших из семей интеллектуально удивительно высокого уровня, причем три из них были замечательно одаренными. В потомстве Вильгельма Молчаливого подагра встречается необычайно часто.

Сын Вильгельма Оранского от первого брака (1551 г.) на Анне Эгмонт, сестре впоследствии казненного герцогом Альбой выдающегося полководца Эгмонта, был похищен герцогом Альбой, отвезен в Испанию, где вырос в отчуждении от отца и ничем особенным себя не проявил.

Второй брак Молчаливого, на Анне, дочери курфюрста Саксонского Морица, выдающегося полководца, дипломата и государственного деятеля, оказался неудачным. Анна, попав в изгнание, постоянно упрекала мужа за утрату состояния, стала излишествовать, открыто сошлась с Яном Рубенсом (отцом великого художника), едва не подведя его под казнь, а после развода с Молчаливым была отправлена в Саксонию, где и умерла в состоянии безумия в 1577 г.

Однако в этом браке родился Мориц Оранский, великий полководец и государственный деятель, штатгальтер Нидерландцев с 17 лет, подагрик. Чтобы охарактеризовать его, мы отметим лишь то, что Г.Дельбрюк в своей истории военного искусства посвящает Морицу Оранскому целую главу, а также отмечает: «1590 год, когда Мориц, бывший до тех пор только штатгальтером Голландии и Зеландии, сделался также штатгальтером и Гельдерна, и Утрехта, и Обер-Исселя, должен считаться переломным годом в истории пехоты». Следующую главу Г.Дельбрюк начинает такими строками: «Мориц совершенно реорганизовал обучение войск, разработал саперно-инженерно-артиллерийские методы осады крепостей. Он, однако, прославился не только как создатель пехотной тактики, но и осадным искусством – он взял Бреду, Зютерен, Девентер, Неймвеген, Стенвик, Куворден, Гертруденборг, Гронинген, Дельфциль и совершенно разбил испанскую армию при Ньюпорте. При этом его войско не превышало 10 000 человек, зато прекрасно обученных». В третьем браке (1575 г.) женой Молчаливого стала необычайно идейная, инициативная Шарлотта Бурбон (1547–1582). Она была дочерью Людовика II Бурбона, герцога Монпансье. Ставшая тайной протестанткой в монастыре, убежав из него, она вышла замуж за Молчаливого в годы его величайших бедствий. Одна из дочерей от этого брака – блистательная Елизавета Нассау, вышла замуж за герцога Бульонского, маршала Франции. Сын Елизаветы, внук Молчаливого, Тюренн (1611–1675), стал одним из самых выдающихся полководцев своего времени. Он тоже болел подагрой. Тюренн, конечно, мог унаследовать подагру не только от деда, но и от отца, подагрического герцога Бульонского.

От этого же брака Молчаливого и Шарлотты родилась Луиза Юлиана, внук которой (правнук Молчаливого) вошел в историю как «Великий курфюрст», первооснователь военно-политического и экономического подъема Бранденбург-Пруссии. Великий курфюрст был подагриком, и его внук Фридрих Вильгельм I, также был подагриком да к тому же прадедом подагриков Фридриха, вошедшего в историю под именем Фридрих Великий, его брата принца Генриха Прусского, выдающегося полководца и тоже подагрика.

В четвертый брак Молчаливый вступил после смерти Шарлотты. Его женой стала Луиза де Колиньи, вдова де Телиньи, дочь адмирала Колиньи (ее отец и муж были убиты в Варфоломеевскую ночь). Она стала воспитательницей двух принцесс – дочерей Молчаливого от предыдущего брака. У Луизы де Колиньи от Молчаливого родился Фридрих Генрих Оранский (1584–1647), ставший штатгальтером Нидерландов после смерти своего старшего сводного брата Морица.

Фридриха Генриха в своем историческом исследовании Г.Петерсдорф (Petersdorff H., 1939) называет гениальным. Несомненно, что именно при нем Нидерланды стали страной почти поголовной грамотности, самой передовой европейской страной в области промышленности, в морской торговле, сельском хозяйстве, в искусстве, науке, технике. В эту энциклопедическую школу (в частности, и школу военного дела) прибыл обучаться сводный племянник Фридриха Генриха, внук и воспитанник Луизы Юлианы, будущий «Великий курфюрст» Фридрих Вильгельм, женившийся на дочери Фридриха Генриха, Луизе Генриетте, приходившейся своему жениху полутеткой, хотя и молодой. Таким образом, Бранденбург-Прусская династия получила дополнительную дозу крови Молчаливого. В результате Фридрих II, его брат и обе сестры являются потомками Вильгельма Молчаливого по четырем линиям, происходя по одной линии от Луизы Генриетты, дочери Фридриха Генриха, и по трем линиям от Луизы, старшей дочери Молчаливого от Шарлотты Бурбон. От кого конкретно эти Гогенцоллерны унаследовали свою подагру, остается неизвестным.

Вдвойне внуком Фридриха Генриха (и правнуком Молчаливого) является также подагрик Вильгельм III (1650–1702), считающийся одним из величайших королей английской истории. Дело в том, что сын Фридриха Генриха, Вильгельм II , принц Оранский, женился на Марии, дочери Якова II. Когда Яков II стал совершенно невыносимым для страны, Вильгельм III и его жена высадились с войсками в Англии и династия Стюартов перестала властвовать. Король-штатгальтер Вильгельм III Оранский мог унаследовать подагру от Стюартов, заполучивших ее от Гизов.

Фридрих Вильгельм, «Великий курфюрст» (1620–1688)

Как уже говорилось, Фридрих Вильгельм, правнук Вильгельма Оранского, будущий «Великий курфюрст», обучается в молодости военному делу в Нидерландах у третьего сына Вильгельма Оранского, Фридриха Генриха. Став курфюрстом в возрасте 21 года, он унаследовал Бранденбург-Пруссию в состоянии полного разорения в результате все еще длившейся Тридцатилетней войны. У него было около 500–600 тысяч подданных (в Кенигсберге 20 тысяч жителей, в столице Берлине – 8 тысяч), государственные доходы составляли 35 тысяч талеров в год. Армия (6700 солдат) представляла собой скорее скопище полубандитов, чем нечто обороноспособное. Нет никакой возможности перечислить даже величайшие события его правления. Можно указать лишь на то, что он проявил поразительную работоспособность, трудолюбие, деловитость, не знающую покоя настойчивость.

Обстановка ставила перед ним три задачи. Во-первых, создание сильной армии, без которой его владения и подданные остались бы постоянной добычей сильных соседей. Во-вторых, объединение разбросанных владений, хотя бы административное, за невозможностью объединения географического. В-третьих, изгнание шведов из Померании с ее морскими портами.

Мы вынуждены отослать читателей к историческим трудам, где описаны его постоянные перемены союзов, то со Швецией против Польши, то против Швеции, то союз с Францией, то война с ней, то удачи, то поражения.

Наиболее существенным его достижением является создание армии в 27 тысяч человек (временами до 45 тысяч). Он победил польскую армию под Варшавой, победил шведские войска под Фербелином, взял Штеттин, погубил датско-брандебургский флот в бою со шведами под Штральзундом, завоевал Померанию и… потерял все завоевания в результате заключения союзниками сепаратного мира с Францией.

Он очень заботился о развитии торговли, земледелия, промышленности. Он провел каналы, соединившие Одер и Шпрее.

Его характеризует сочетание большого внутреннего напряжения и рвущейся вперед энергии – с меланхолической напряженностью, грандиозности замыслов – с интуитивным чувством реального. Он сдерживал свойственный ему инстинкт властолюбия, понимая границы осуществимого. Для нас существенны некоторые выдержки из работы Г.Петерсдорфа (PetersdorffН.,1939): «К этому времени он был тяжко страдающим человеком, который весной должен был много недель провести в постели… У него появилась почечно-каменная болезнь… Измученный подагрическими болями, Фридрих Вильгельм считал, что лучше погибнуть, чем стать жертвой голода и горя…» Во время похода против шведов, молниеносного, закончившегося их разгромом под Фребелином, как пишет Петерсдорф, «войска шли, а их вел тяжко страдавший от подагры курфюрст».

Несмотря на то, что ему пришлось начать почти с нуля, перенести тяжелейшие неудачи, отвечать на коварство коварством, за время своего правления он поднял беспомощную Пруссию до уровня одной из политически и военно весомых стран Германии, с хорошим войском, дельным правлением. Пруссия стала относительно зажиточной, территориально почти неприкосновенной, что в эпоху опустошительных войн само по себе было великим достижением.

Вильгельм III Оранский (1650-1702)

Вильгельм III Оранский, правнук Вильгельма Молчаливого и внук принца Фридриха Генриха, штатгальтера Нидерландов, слабый от рождения, но необычайно работоспособный и стойкий, в 1692 г., когда на Нидерланды напали армии Людовика XIV, был избран штатгальтером и главнокомандующим. Располагая совершенно недостаточными воинскими силами, он был разбит в 1676 году при Мон-Касселе, но сохранил армию по-прежнему грозной. В 1777 г. он женился на своей двоюродной сестре – Марии, дочери будущего короля Англии Якова II. Ему удалось сохранить в целости земли Нидерландской республики и организовать сильную антифранцузскую коалицию, а затем, когда в Англии началось движение против Якова II, Вильгельм высадился на Альбионе и почти беспрепятственно стал королем Англии. Когда армии Людовика XIV вновь вторглись в Нидерланды, Вильгельм был разбит в битве при Стеенкеркхене (1692 г.), при Неервиндене (1693 г.), но после поражений он, по его словам, подобно своему далекому предку Колиньи, оставался столь же опасным для врага, как и до этих поражений. После недолгого мира началась война с Францией за испанское наследство, и Вильгельм III, организовавший очередную коалицию, поставил во главе англо-голландской армии Джона Черчилля, хотя сестра Джона была многолетней подругой изгнанного Якова II и матерью крупнейшего якобита герцога Бевикского.

Вильгельму довелось также вести войну в Ирландии, решенную победой при Бойне. На севере Ирландии антиирландски настроенные англичане до сих пор называют себя «оранжистами». Не слишком хорошее наследие, но оно говорит о том, как долго хранится память о Вильгельме III Оранском.

Физически очень слабый, сутулый и худощавый, с ярко сверкающими глазами, Вильгельм прославился своей исключительной выдержкой и абсолютной храбростью во всех походах, осадах и сражениях, в которых он участвовал. В особую заслугу ему вменяется то, что даже в периоды войн он усиливал власть парламента и строго соблюдал свободу печати.

Фридрих Вильгельм I (1688–1740), король Пруссии

Фридрих Вильгельм I, внук «Великого курфюрста», прозванный «Потсдамским фюрером», в книге Р.Эрганга, которая так и называется «Потсдамский фюрер» (Ergang R., 1941),описан следующим образом: «Король Фридрих Вильгельм I, железной рукой правивший Пруссией с 1713 по 1740 год, был первым, решившим, что Пруссия не сможет процветать без наилучшей армии в Европе. Именно он возвел государство на высший пьедестал, сделав его источником всей власти. Для этого он ввел и привил своим подданным идеи долга, повиновения и самопожертвования… Именно он, больше всех других, загрузил немецкий ум идеями дисциплины и порядка. Он сломил власть дворянства, загнал его в мундиры и сделал военную касту высшей среди всех.

Он ввел обязательную воинскую повинность, создал военные школы, свел всю Пруссию в огромную военную организацию, так последовательно подчиняя всю экономическую деятельность военным целям, что говорили:

«Пруссия – это не государство, имеющее армию, а армия, имеющая государство».

Он муштровал свою армию до тех пор, пока она не стала лучшей в Европе. Он ввел в употребление железный шомпол, благодаря которому прусские солдаты стали заряжать свои ружья и стрелять быстрее всех. Он изменил штык так, что солдаты могли стрелять, не снимая его с ружья. Он был так предан своей армии и так любил ее, что не мог рискнуть хоть частью ее в бою. Он имел четырнадцать детей, один из которых, Фридрих Великий, унаследовал эту мощную военную машину, нисколько не страшась ее. Добавим, что отец привил своему сыну и многие из собственных идеалов.

Фридрих Вильгельм I вошел в историю как образец солдафонской тупости, жестокости и деспотизма. Хотя он и называл себя «первым офицером в армии», в действительности это был необычайно целеустремленный и работоспособный деятель, руководивший всем в своей стране и твердо осуществлявший свою программу действий.

В то время офицерские чины почти во всех странах Европы продавались за деньги или раздавались по протекции. Но когда его самый близкий друг, заслуженный полководец Дессауэр попросил сделать своего сына командиром полка, король ответил: «Пусть сначала докажет, что достоин этого». Всегда имея наготове армию, король в это беспокойное время сумел уберечь страну от войн и завещал своему сыну ни в коем случае не затевать несправедливых войн.

Он создал из своего полуфеодального государства нечто целое, управляемое строгим, дисциплинированным, образованным чиновничеством. Пост судьи, например, или юриста, или прокурора можно было получить, только пройдя курс в университете в Пруссии. Но при этом жалованье было столь мизерным, что и до сих пор бесплатная работа часто называется «работой на прусского короля».

Рассказывают о его чудачестве, скорее даже мании. Наводя строгую экономию в личном и общественном масштабах, он совершенно изменялся, когда речь заходила об одной теме – у него была идея создать полк гигантов. Вербовка и похищение гигантов по всем странам обошлись ему в 700 тысяч талеров и вызвала множество скандалов. Только один Петр I прислал ему 230 солдат – русских гигантов.

Вместе с тем, он всячески поощрял иммиграцию, старался развивать промышленность. Только из Зальцбурга переселилось в Пруссию 12 тысяч протестантов. Именно Фридрих Вильгельм прекратил в Пруссии «охоту на ведьм». Он строго следил за тем, чтобы в его королевстве все были заняты делом, и сам он был, при неумеренности в питье и пище (хоть до пьянства дело и не доходило), неутомимым работником, занятым государственными заботами с раннего утра до поздней ночи.

Как сообщается в книге Р.Эрганга, «скверные последствия его неумеренности проявились в виде подагры, а в 1734 г. появились симптомы водянки… Но состояние курфюрста существенно улучшилось в 1735 году, и он прожил еще пять лет… Когда страдания короля усиливались, а он часто страдал и от подагры, и от водянки, его настроение ухудшалось… Когда подагричный и плохо настроенный монарх уже не мог ходить, он ездил в своем кресле на колесах, колотя направо и налево костылями, если ему что-либо не нравилось».

В свои молодые годы Фридрих Вильгельм проявлял исключительную храбрость, а в предсмертные дни проявил исключительное мужество и деловитость. Так, расписав процедуру своих будущих похорон, он запретил тратить на них более 20 тысяч талеров, добавив, что будет доволен, если обойдется дешевле.

Фридрих Великий II Прусский (1712-1786)

Сын Фридриха Вильгельма, Фридрих II Прусский, немедленно нарушил заповедь своего отца о недопустимости несправедливых войн, найдя применение и сбереженным его родителем деньгам, и многочисленной армии, и унаследованной от отца подагрической энергии.

Фридрих был ярчайшим представителем эпохи просвещенного абсолютизма, образованнейшим человеком своего времени. Сразу же после смерти отца пустив в ход созданную тем великолепно выдрессированную армию для захвата Силезии, затем он отстоял ее в семилетней кровавой борьбе против Англии, Франции и России, проиграл несколько сражений, но одержал множество побед. Фридриху II Прусскому, совершенно бесстрашному, несокрушимому, волевому и беспощадному, поразительно стойкому, разностороннему и неутомимому в своей деятельности, историки единогласно присвоили звание «Великого».

О нем написаны целые библиотеки. Мы же упомянем, что Фридрих заболел подагрой в 28 лет, унаследовав ее от отца.

Как государственный деятель и полководец, Фридрих II Прусский очень многим обязан своему брату и первому помощнику, принцу Генриху Прусскому, которого Вольтер назвал Северным Конде. Сам Фридрих называл брата «безошибочным полководцем». Генрих Прусский тоже страдал подагрой, и историки упоминают о том, что оба брата утешали друг друга мыслью, что поскольку их подагра очевидно наследственна, то им следует переносить ее с той твердостью, на которую они только способны.

Из этого обилия великих людей и великих подагриков в потомстве Вильгельма Молчаливого можно было бы сделать вывод о том, что его гениальность передавалась вместе с подагрой. Но все обстоит гораздо сложней, притом не только потому, что нам не удалось найти в литературе прямого указания на подагричность самого Вильгельма Молчаливого (что вовсе не доказывает ни того, что такие сведения совершенно отсутствуют в литературе, ни того, что он ей не болел вовсе, ни того, что у него не было гиперурикемии).

В том, что среди потомков Молчаливого можно насчитать столько гениев и выдающихся талантов – Морица Оранского, Великого Курфюрста, маршала Тюренна, Лизелотту Пфальцскую (жену герцога Орлеанского), Софью Ганноверскую, упрямца Фридриха Вильгельма, Фридриха II, принца Генриха Прусского, наконец, знаменитого генерала Леопольда, «старого Дессауэра», – повинно, вероятно, много обстоятельств: генотип, брачный подбор, воспитание, семейные традиции и суровые протестантские идеалы борьбы за свободу совести. Но среди всех правящих династий с 1500 по 1900 год нет ни одной династии, которая хотя бы отдаленно могла сравниться по одаренности с потомством Молчаливого.

Во всех этих родственных связях еще можно разобраться по существующим родословным, но почти невозможно разобраться в том, какую роль в этой династии гениев играла социальная преемственность, созданная Юлианой Нассау-Дилленбург, матерью Молчаливого, какую – брачный подбор (две последние жены Молчаливого сознательно шли на мученическую жизнь), какую роль играли ценностные критерии и координаты, созданные гением и героизмом Вильгельма Оранского, какую роль играла гаметическая наследственность и, в частности, стойкое наследование подагричности, прослеживаемое на протяжении многих поколений по многим линиям. Мориц Оранский, Тюренн, король Англии Вильгельм III, Великий Курфюрст, король Пруссии Фридрих Вильгельм I и оба его сына (король Фридрих III и принц Генрих Прусский), их дальний потомок первый император Вильгельм (1797–1888) – все были подагриками, все обладали типично подагрическими особенностями психики, все были непоколебимо упорны в достижении поставленной цели, все отличались необычайно высоким интеллектом. Но разложить на слагаемые эту наследственную неукротимую энергию не удается.

Потомству Молчаливого передавались социально-преемственно установки, идеалы и ореол великого предка. Оно, это потомство, в любом случае представляет величайший интерес (полную родословную см. в JapikseН., 1939).

Несколько замечаний о генетике одаренности, бездарности и болезней монархов Европы

Существует представление, что исключительно высокая материальная обеспеченность, хорошее образование и превосходные возможности реализации дарований могут сами по себе обеспечить появление гениев и замечательных талантов. Это заставляет нас обратиться к проявлениям этих особенностей в династиях, правивших в Европе с XVI по XX век, тем более, что по этому вопросу имеется материал, без всяких ухищрений собранный Ф.Вудсом (Woods F.A., 1906). Этот автор, видимо, не знал ничего ни о законах Менделя, ни о рецессивности и доминантности, ни о социальной преемственности. Вероятно, ничего не знал он и о марксизме, и исключительно по делам, достижениям, свершениям и неудачам выдавал баллы от 1 (абсолютная бездарность) до 9–10 (исключительная даровитость и гениальность) членам правящих династий.

При всей генетической упрощенности, Вудс, по-видимому, обладал должной способностью к личностной оценке, так как еще в 1906 г., когда император Вильгельм II только начинал свое опасное позерство, отметил, что Гогенцоллерны перестали давать выдающееся потомство.

Вудс приходит к выводу, что несмотря на знатность и богатство, 3300 членов царских, королевских и императорских династий оказались, в среднем, посредственностями по интеллекту, за исключением 16 подлинно выдающихся мужчин и примерно такого же числа женщин.

«Что же об остальных 3296? Возможно ли, что живя в высочайших социальных условиях, большая часть их не имела достаточных возможностей проявить одаренность, если бы они ею обладали? Что же сказать о наследственности? Можно видеть, что по крайней мере семеро из этих шестнадцати принадлежат к главной горной цепи властителей из родов Конде, Колиньи, Монморанси, Оранских, Палатин и Гогенцоллернов… Таким образом, масса посредственностей продуцирует великих людей примерно в том же количестве, как и относительно малое число великих людей, производящих себе подобных. Причина, почему военный и административный гений поддерживается большее число поколений, чем это когда-либо происходило с научным и литературным гением, вероятно, проста. Семьи, ведущие в науке и искусстве, в общем, не так избирательно вступают в браки, как великие правящие семьи. В результате в династии Нассау, начиная с Вильгельма Старшего (1487– 1559) до принца Оранского, ставшего королем Уильямом (Вильгельмом) III Английским, проходит четыре поколения, и среди 27 мужчин, достигших зрелого возраста, имеется пять выдающихся полководцев: Вильгельм Молчаливый (оценка – 10), Мориц Оранского (9), Фридрих Генрих (8), Вильгельм II Оранский, штатгальтер Голландии (8), Вильгельмiii, король Англии (9)».

За взрывом энергии и талантов – Карл V, его сыновья, Александр Фарнезе, Дон Жуан Австрийский – в Испании следует цепь бездарностей, порожденных, по Вудсу, не столько инбридингом, сколько дурным брачным подбором. Изабелла Безумная, Хуан II Кастильский, по прозвищу «Глупый» и далее ряд тупиц – Филипп III, Филипп IV, Карл II. Так, Филипп IV, ленивый и слабый, женился на своей родной племяннице Марии Анне Австрийской. Одна дочь оказалась тупицей, один сын – дегенератом, другой – столь слабоумным, что не знал даже названий многих испанских городов и провинций.

Среди сотен последующих испано-неаполитанских и австрийских Габсбургов-Бурбонов Вудс находит только трех выдающихся личностей – императрицу Марию Терезию, ее сына Иосифа II и ее внука, эрцгерцога полковника Карла, тогда как все остальные не поднимались выше уровня посредственности. Относительно России, Вудс дает очень высокую оценку Федору Романову (патриарху Филарету), Софье и Петру I, отмечая, что происхождение Павла неизвестно.

Небезынтересно распределение монархов и их родичей первого колена по оцененным Вудсом интеллектуальным способностям, которое приводится в его работе.

Таблица 3. Распределение интеллектуальных способностей членов правящих династий (Woods P.,1906)

Балл интеллекта

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

6. 6

7. 7

8. 8

9. 9

10. 10

Итого

Частота

7

М

7

21

41

49

71

70

68

43

18

7

305

Ж

2

5

10

42

87

51

39

21

12

7

276

Оценка Вудса, в общем, правильна. Так, к женщинам интеллектуально наивысшего ранга (10 баллов) Вудс относит Маргариту Наваррскую Старшую (автор «Гептамерона»), Екатерину II, Анну Бурбон, Анну Конде (герцогиню Лонгвиль), Софью Палатинскую, Луизу Ульрику (королеву Шведскую), Изабеллу Кастильскую (покровительницу Колумба).

Из женщин с баллом 9 назовем императрицу Марию Терезию, Амалию ГессенКассельскую, Жанну д'Альбре, королеву Наваррскую (мать Генриха IV), Кристину Шведскую (дочь Густава Адольфа), Амалию Прусскую (сестру Фридриха II – напомним о Веймарском периоде немецкой литературы), Софью (русскую царевну).

Но никакая знатность, земные блага, богатства, очень часто совсем не плохое воспитание и воспитатели не смогли восполнить у остальных почти трех тысяч трехсот знатнейших отсутствие талантов и, главное, воли, нужной для их реализации.

Весь материал Вудса, во всей его бесхитростной генетической и социальной наивности (в частности, идентификации фенотипа с генотипом) ясно показывает основное – как мало истинно талантливых и гениальных людей дали почти все династии, все те более 3000 человек наивысшей знати, которые сосредоточили в своих руках огромную долю богатств, власти, возможностей развития и реализации, имевшихся в Европе XVII-XIX веков.

Поскольку нет-нет, да возрождаются представления о том, что социальное выдвижение было связано с талантом, волей и другими положительными качествами, частично наследственными, нелишне конкретизировать, в какой мере такая возможность более чем погашалась другими факторами. В частности, следует показать, насколько сильно и долго среди высшей знати, о которой так много приходилось писать, циркулировали четко отрицательные наследственные особенности.

Так, тяжелейшее доминантное, по вертикали передающееся предрасположение к порфирии, болезни, сопровождающейся демиелинезацией нервных волокон, и отсюда – сильнейшими болями и клиническим безумием, начиная с Марии Стюарт (1542–1587), страдавшей этой болезнью, через короля Якова I (1565–1625), тоже болевшего, перешло к принцу Уэльскому Генри, через здоровых передатчиков Карла I и Якова II (1633-1701) – королеве Анне (1655-1714) и Генриетте Орлеанской. Не исключено, что именно порфирия, а не листериоз привела к семнадцати выкидышам королеву, лишила короля Вильгельма Оранского наследников и передала английскую корону Ганноверской династии, в которой через пять поколений после Якова I заболела королева датская Каролина Матильда, английский король Георг III (сошедший из-за порфирии с ума) и его четыре сына, в том числе и король Георг IV (1762-1830).

По другой линии Ганноверского дома порфирия поразила прусского короля Фридриха Вильгельма I (1688–1740) и его сына, короля Фридриха П Прусского (1712–1786), дошла до XIX века через королевские дома, а в XX веке была, наконец, диагностирована у дальних их потомков.

Внучка Георга III, королева Виктория (1819-1901), императрица Индии, оказалась гетерозиготной носительницей сцепленной с полом гемофилии, которую она передала прусской, русской и испанской династиям, в результате чего гемофилией заболели Вольдемар и Генрих Прусские, Фридрих Вильгельм Прусский, наследник Алексей Романов, Леопольд Олбени, Руперт Трематон и три испанских принца.

Как можно видеть, очень высокий социальный уровень не исключает циркуляции тяжелейших наследственных поражений, так же, как он далеко не обеспечивает способности и таланта.

При всей своей «допотопности», исследование Вудса необычайно важно. Оно показывает, что самые богатые и щедрые условия воспитания, высочайшая знатность, превосходные возможности развития и реализации довольно широкого спектра дарований и талантов (административный, организационный, военный и многие другие), в подавляющем большинстве случаев никак не привели к появлению особо дельных, даровитых людей. Скорее наоборот. И только в одном, но зато необычайно талантливом роду, с оптимизированными детско-подростковыми импрессингами, через века и многие поколения прошла очень высокая степень реализации имевшихся потенций.

Небезынтересен неизбежно очень неточный расчет. Сколько же истинных гениев или замечательных талантов породили все эти наиболее знатные, царствующие роды Европы с числом членов около ЗЗ00? Они росли в условиях наивысшей материальной обеспеченности. Часть их получила очень хорошее образование под руководством лучших ученых и педагогов своего времени. Общее число выдающихся составит примерно 15–20 человек, которых уже нет нужды называть поименно, ограничившись справкой, что половина из них – потомство Оранских. Это составляет примерно 1% мужчин, тогда как со всякими оговорками, как мы помним, в Афинах эпохи Перикла частота гениев составила, по нашим, разумеется очень приблизительным подсчетам, около 0,02%. Две цифры, разумеется, не опровергают, а подкрепляют друг друга и дают представление о возможном выходе гениев и талантов в условиях оптимизации развития.

Династия Бернулли

Родословная Бернулли, заслуживающая специального монографического труда, выглядит очень своеобразно, иллюстрируя значение общего наследственного интеллекта, реализации специальных талантов, социальной преемственности и подагрического механизма стимуляции умственной активности.

Прославившийся в фландрских войнах конца XV – начала XVI века род «Бернуллай», принял протестантство и впоследствии должен был бежать из Антверпена от преследований герцога Альбы.

Якоб Бернулли, в качестве главы большой группы эмигрировавших протестантов, поселился во Франкфурте-на-Майне. Он вел крупную оптовую торговлю пряностями и колониальными товарами, что доставило ему большие богатства. Известно, что он умер в 1583 г.

Один из его внуков, тоже Якоб (1598–1634), поселился в Базеле и успешно продолжал торговлю пряностями. Его сын, Николай, очень состоятельный коммерсант, имел четырех сыновей, с которых, собственно, и начинается величие рода.

Штелин сказал в Базельской юбилейной речи о семье Бернулли:

«Она давала нашему городу в течение поколений высокоодаренных естествоиспытателей, теологов, юристов, филологов, фармацевтов, художников, музыкантов, поэтов, архитекторов, инженеров, искусствоведов, но в особенности, ту массу превосходных, даже гениальных математиков, которая ставит интересные проблемы не только перед генеологами. То, что наш университет радостно перенимал долю блеска, излучаемого этой семьей, менее удивительно, чем то, что Бернулли, призываемые в Петербург, Берлин, Венецию, Падую и другие большие города, постоянно хранили верность Базелю, хотя наш город часто не скоро и не достаточно широко открывал им дороги для полного развертывания своих талантов».

Старший сын, Якоб I (1655–1705), изучавший по настоянию отца теологию, стал однако профессором математики Базельского университета, великим математиком, как и его брат Иоганн I (1667–1748). Якоб стал основоположником вариационного исчисления, и вместе с Иоганном ввел дифференциальное исчисление в математику, решив вместе с ним множество важнейших задач с помощью дифференциалов и интегралов (само слово «интеграл» принадлежит именно Якобу Бернулли).

Второй сын, Николай (1687–1759), стал профессором математики Падуанского университета, профессором логики и права в Базельском университете.

Упомянутый третий сын Иоганн, медик и ученик Якоба I, автор огромного количества выдающихся трудов-открытий в математике, был, между прочим, автором первого учебника по дифференциальному исчислению.

Среди гор трудов Якоба и Иоганна Бернулли, среди посвященных им историко-математических исследований только случайно обнаружилась фраза по поводу занятия Якобом кафедры математики: «Последовало 15 лет плодовитейшей деятельности в качестве преподавателя и исследователя, последние годы из которых, правда, были омрачены возрастающей болезненностью и тяжелыми приступами подагры, которая временами его почти парализовывала» (SpiessО., 1948). Также затеряно среди массы материалов такое упоминание: «Иоганн Бернулли сам должен был перенести некоторые болезни, а иногда его мучила подагра»…

Если Якоб I Бернулли был учителем и вдохновителем Иоганна I, то именно Иоганн открыл и поощрил гений своего базельского согражданина Леонарда Эйлера (1707–1783).

Эйлер, автор учебников по дифференциальному и интегральному исчислению, автор основоположных исследований по теории чисел и дифференциальной геометрии, один из основоположников современного математического анализа, опубликовал так много исследований, что они вместе составляют не менее шестидесяти солидньк томов «ин кварто». Благодаря необычайной памяти и дарованиям, он продолжал работать слепым, диктуя свои труды и расчеты. Это уже относится к области развития врожденной гениальности под воздействием социальной преемственности, но, все же, вероятно, не без притяжения одного гения к конгениальному другому, если дозволительно троекратное повторение однокоренных слов в одном предложении.

Вернувшись из Парижа, получив там признание и найдя талантливого и щедрого ученика, маркиза Гийома Лопиталя, Иоганн I Бернулли в свои 27 лет стал уважаемым в Европе ученым. В дальнейшем начались настоящие конкурентные состязания на решение математических задач. В этих состязаниях участвовали основоположники принципов дифференциального и интегрального исчисления Ньютон и Лейбниц, оба Бернулли, и тот же маркиз Лопиталь, немало от Бернулли позаимствовавший и, видимо, единственный неподагрик среди пяти математических лидеров этой эпохи.

Четвертый брат, Иероним (1669–1760), стал аптекарем, как и его внук, тоже Иероним (1748–1852). Кстати, даты рождения и смерти неплохо характеризуют родовую и социально-преемственную витальность Бернулли.

Старший сын Иоганна I, Николай (1695–1726), профессор права в Берне, профессор математики в Петербурге, погиб совсем молодым.

Второй сын, врач Даниил Бернулли (1706–1782), отклонив в возрасте 25 лет лестное предложение стать президентом только что утвержденной Генуэзской Академии наук, стал профессором математики в Петербурге, автором фундаментальной работы по гидродинамике. Затем он занял кафедру физики и анатомии в Базеле.

Третий сын Иоганна I, Иоганн II (1710-1790), базельский профессор «элоквенции» (риторики) и математики, имел трех сыновей: Иоганна III (1744–1807), доктора права и директора Берлинской обсерватории, Даниила (1751–1834), доктора медицины и профессора риторики, и Якова (1759– 1788), петербургского академика.

Бернулли проявляли многосторонность в XIX и XX веке, однако мы должны предоставить будущему историографу составление генеалогического древа и выяснение роли подагры у потомства в первую очередь у Даниила Бернулли, сына и племянника обоих великих подагриков.

Николай I Бернулли (1687–1759), сын живописца и племянник Якоба и Иоганна, был, последовательно, профессором математики, логики и юриспруденции; он известен рядом открытий по теории вероятности и интегральному исчислению.

Племянник Даниила, Иоганн III Бернулли, с двадцати двух лет – королевский астроном в Берлине, автор трехтомного астрономического руководства, предпринял большие поездки во Францию, Италию, Петербург и написал пятнадцатитомное сочинение о своих путешествиях.

Третий сын Иоганна II, Яков, став известным математиком, был выбран членом Петербургской Академии наук, женился на внучке Эйлера, но в тридцать лет утонул в Неве.

Сын Даниила, Кристоф Бернулли (1782–1863), профессор технологии в Базеле, написал большой труд против цеховой организации промышленности, опубликовал также руководства по технологии, паровым машинам, по промышленной физике (инженерии), механике, а также энциклопедию по технологии, выдержавшую десятки изданий и переработанную его сыном Иоганном Густавом (1811-1877). Последний был также автором справочника для механиков, инженеров, технологов, и этот справочник также выдержал десятки изданий.

Иоганн Якоб Бернулли, профессор истории Базельского университета, написал ряд книг по античному искусству (о Лаокооне, о древнегреческих и римских статуях, и, главный свой труд – «Афродита»). Его брат Карл Густав (1834–1878) был врачом, естествоиспытателем, географом и ботаником.

Чтобы продемонстрировать неувядаемость талантов в семье Бернулли, мы предлагаем вниманию читателей только несколько выписок из каталога Ленинской библиотеки:

Жан Бернулли в 1694 г. опубликовал 8 томов путевых записок.

Кристоф Бернулли – труды по геологии.

Этот же или другой Кристоф – труды по экономической статистике.

Еще один Кристоф в 1910 г. – книга о паровых машинах системы Бернулли.

К.А-Бернулли в 1908 г. – двухтомник о Ф.Овербеке и Ф.Ницше.

Рудольф Бернулли в первой половине XX века издает фундаментальные труды по искусствоведению.

А.Л.Бернулли – «Физико-химический практикум» (1930).

Г. Бернулли (архитектор и градостроитель) – в 1949 г. выпускает большой труд по архитектуре.

Даниил Бернулли – монография по геологии Монте Дженерозо (1964).

В том же году еще один Кристоф Бернулли выпустил труд о художественных сокровищах Швейцарии.

И это все далеко не исчерпывает продукцию прямого мужского потомства базельских Бернулли, а лишь, пожалуй, документирует слова Штелина о многогранной талантливости рода.

Любопытно замечание Ю.Ф.Виппера (1875): «Из одиннадцати членов этого семейства, занимавших ученые кафедры, восемь приобрели себе известность математическими трудами, и между ними трое считались первоклассными математиками своего времени. Кафедра математики в родном их городе Базеле в течение 105 лет была занята постоянно одним из Бернулли, и вообще с 1686 г. по наше время, следовательно, в течение почти двух веков, мы видим одного из Бернулли профессором в Базельском университете… Преобразованная в 1699 году Парижская Академия наук избрала в числе восьми иностранных членов двух из семейства Бернулли (остальные шесть – Лейбниц, Ньютон, Гирнгауз, Ремер, Гульельмини, Гартсекер), и с тех пор без перерыва в течение столетия один из Бернулли занимал место в Парижской Академии…»

Далее Виппер пишет: «… семейство Бернулли нам не чуждо: пять лиц – Иоганн I, Николай II, Даниил I, Иоганн III и Якоб II – были почетными членами Санкт-Петербургской Академии наук, а трое из них – Николай, Даниил и Якоб – состояли в ней на действительной службе.

Один из членов франкфуртской ветви семейства, Лев Бернулли, сопровождал Адама Олеария в его посольстве в Московское государство и в Персию…»

Последнее упоминание Ю.Ф.Виппера о Льве Бернулли чрезвычайно важно, так как доказывает предприимчивость и энергию представителей и другой, не Базельской, ветви Бернулли.

Династия Питтов-Стенхоп

В разделе, посвященном гипоманиакально-гиперурикемическим деятелям, мы уже рассказали об Уильяме Питте Старшем, и упомянули о его деде, родоначальнике династии, Томасе Питте (1653–1726). Будучи двадцати одного года от роду, в 1674 г., Томас Питт воспользовавшись тем, что монополия торговли с Индией, дарованная Стюартами Ост-Индской компании, не была подтверждена парламентом, и не очень нравилась Сити, отправился в Индию торговать самостоятельно. Через год, вопреки всяким приказам правительства и Ост-Индской компании, он прибыл в Индию с тремя вооруженными кораблями, набрал отряд, и за семь месяцев торговли собрал большие богатства, а по возвращению в Англию отделался ерундовым штрафом. «Контрабандной» торговлей он составил себе за 1674–1681 гг. большое состояние и приобрел кредит в Сити.

После свержения Якова Стюарта, покровителя и акционера Ост-Индской компании, Томас Питт получил и право свободной торговли в Индии, и место в парламенте. Он организовал к тому же «Северо-Западную компанию», которая стала успешно конкурировать с компанией Гудзонова залива. Затем в 1693 г. он с двумя кораблями снова отправился в Индию, а вернувшись в 1695 г. в Англию, застал Ост-Индскую компанию в таких клещах, что она сочла за благо переманить Томаса Питта на свою сторону, назначив его губернатором Мадраса, где в европейской части жили 180 англичан и англичанок, а во всем городе 300 000 индусов. В качестве губернатора Питт энергично отразил нападение местного владыки на Мадрас, приобрел за 25000 фунтов в 1702 г. знаменитый алмаз (410 каратов до огранки; собственно, по поводу этого алмаза и написан роман У.Коллинза «Лунный камень»), и в 1709 г. вернулся в Англию.

Томас Питт оставил Мадрас в цветущем состоянии: в городской гавани одновременно находилось 50 крупных и до 200 мелких кораблей.

«Бриллиантовый» Томас Питт, имевший огромные доходы и непререкаемый авторитет, характеризуется биографами как «необычайно властный человек, безгранично трудолюбивый в преследовании своих целей, полный взрывчатой энергии. Он слишком хорошо знал людей, чтобы не распознать эти же свойства в своем внуке Уильяме Питте Старшем – свойства, отсутствие которых он болезненно ощущал в своих сыновьях. Смягченный душевным родством с внуком, он часто рассказывал мальчику истории своей собственной тяжкой борьбы с Ост-Индской компанией, трудности, преодоленные в тревожные дни его губернаторства в Мадрасе. И должно быть, именно от него Уильям унаследовал суровый трезвый взгляд на жизнь, любовь к Англии и особую, озаренную пониманием купцов и коммерсантов, симпатию к их целям, симпатию, которая доставила ему дружбу Алленов и Бэкфордов и помощь деловых людей Сити, которые тянулись к нему и поддерживали его всякий раз, когда двор или знатные рода вигов пытались его сломить. К несчастью, он унаследовал от старика и ту нетерпимость к оппозиции, которая ему часто мешала, и ту злокачественную форму подагры, которая, во всяком случае однажды, принесла тяжкие несчастья и ему, и его родине.

Невероятная энергия Питта прекрасно демонстрирует и значение, и бессилие личности в истории. Питт Старший сокрушает военно-морское, а отчасти и торговое владычество Франции, при его энергичнейшей поддержке у Франции отнимают и Канаду, и господство в Южной Индии. Но он оказывается неспособным предотвратить заключение мира, который освободил страну от бремени, близорукое правительство – от забот, но вернул Франции все преимущества великой морской державы.

История отпадения американских колоний – еще один необычайно поучительный урок. В колониях были слабо развита промышленность, они зависели от Англии, но и кроме этого сотни уз связывали американские земли с метрополией. Значительная часть высшего общества колоний вовсе не хотела отделения от Англии. Конечно, в том, что в конце концов произошло, социальные факторы играли определяющую роль. Но очень важную роль играло и неизбежно развивавшееся чувство собственного достоинства американских колонистов, стремление к справедливости. Именно эти два последних фактора привели голодающие и мерзшие, плохо одетые и мало обученные сколько-нибудь регулярным действиям войска к последним и решающим победам. Высший класс Англии просто не мог вообразить, что какие-то Богом забытые колонисты обладают достаточным умом, чтобы понять простую истину – их собираются стричь, как овец, ради пропитания верхней десятки тысяч английских аристократов и коммерсантов. Этот класс не в состоянии был даже представить, что в Америке фермеры смогут сопротивляться регулярным войскам. Обычная ошибка, обычная недооценка того, что сообразительными могут быть и люди, не имеющие формального высшего образования или состояния.

Уильяма Питта Младшего (1759-1806), второго своего сына (титул и все состояние унаследовал старший брат), Питт Старший с очень молодого возраста стал готовить к парламентским выступлениям и административной деятельности. Не унаследовав от отца маниакально-депрессивного психоза, Питт Младший заполучил отцовскую, дедовскую и прадедовскую подагру. Проявив с детства поразительные способности, он уже в 24 года оказался премьер-министром, притом в исключительно трудный для Англии период борьбы против французской революции и Наполеона. Питт Младший неутомимо сколачивал против Наполеона одну коалицию за другой, был осчастливлен победой при Трафальгаре, но удручен смертью адмирала Нельсона.

Умер Питт Младший вскоре после поражения русско-австрийской армии при Аустерлице. Одной из его крупнейших побед была передача управления Индией под контроль правительства. Он провел унию Англии и Ирландии, жестоко подавив перед этим очередное восстание ирландцев.

Но и на нем нельзя закончить историю этой династии. Уильям Питт Мтарший имел дочь Эстер (по мужу Стенхоп), у которой в 1776 году родилась дочь, поразительно красивая и талантливая, тоже Эстер. Она была великолепной наездницей, почти шести футов ростом, кумиром лондонского общества, почетным полковником двух полков. После смерти в Испании своего друга, полковника Мура, Эстер отправилась в путешествие на Восток и после бесчисленных приключений поселилась в горах Ливана, став первой англичанкой-путешественницей. Ее прозвали «Королевой пустыни». Существенно, что от своего деда она унаследовала подагру, которой, впрочем, заболела уже немолодой(Hughes J.G., 1967).

Династия Фейербахов