- •Оглавление

- •Введение

- •Раздел 1. Общая экономическаятеория

- •Тема 1. Экономические агенты: собственность, интересы, проблема выбора. Экономическая политика. Конкуренция

- •1.1. Экономические агенты: рыночные и нерыночные

- •1.2. Собственность и хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование обязанностей

- •1.3. Экономические интересы, цели и средства, проблема выбора оптимального решения

- •1.4. Экономическая стратегия и экономическая политика

- •1.5. Конкуренция и ее виды

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 2. Экономические блага и их движение

- •2.1. Классификация экономических благ

- •2.2. Полная и частичная взаимозамещаемость и взаимодополняемость благ. Фактор времени и дисконтирование

- •2.3. Потоки и запасы. Номинальные и реальные величины

- •2.4. Кругооборот благ и доходов

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 3. Затраты и результаты. Экономические ограничения

- •3.1. Общие, средние и предельные величины при измерении затрат и результатов

- •3.2. Альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей)

- •3.3. Экономические ограничения. Границы

- •Производственных возможностей, компромисс общества

- •Между эффективностью и равенством, компромисс

- •Индивида между потреблением и досугом

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 4. Экономические риски и неопределенность. Фактор времени в экономическом анализе

- •4.1. Виды экономических рисков. Неопределенность

- •4.2. Внешние эффекты (экстерналии)

- •4.3. Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе. Метод сравнительной статики. Показатели эластичности

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел 2. Микроэкономика

- •Тема 5. Рынок, спрос и предложение. Рыночная цена

- •5.1. Рынок, его функции и структура

- •5.2. Спрос. Закон спроса. Эластичность

- •5.3. Предложение

- •5.4. Равновесие. Равновесная цена. Излишек потребителя и производителя

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 6. Теории поведения потребителя и производителя

- •6.1. Оценка полезности товара потребителем. Потребительский выбор

- •6.2. Порядковый (ординалистский) подход к анализу полезности и спроса. Кривые безразличия

- •6.3. Бюджетное ограничение. Оптимум потребителя. Эффект дохода и эффект замещения

- •6.4. Теории поведения производителя (предприятия)

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 7. Совершенная конкуренция и монополия

- •7.1. Совершенная конкуренция

- •7.2. Монополия: характерные черты. Естественная монополия

- •7.3. Ценовая политика монополии

- •7.4. Ценовая дискриминация

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 8. Олигополия и монополистическая конкуренция

- •8.1. Олигополия: характерные черты

- •Фирма в

- •8.2. Модели ценообразования в олигополии

- •8.3. Монополистическая конкуренция: характерные черты

- •8.4. Ценообразование в условиях монополистической конкуренции

- •8.5. Барьеры входа в отрасль и выхода. Сравнительные преимущества

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 9. Основы процесса производства

- •9.1. Производственная функция

- •9.2. Факторы производства, их классификация

- •9.3. Рабочая сила, тенденции ее развития

- •9.4. Физический капитал как фактор производства

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 10. Рынки факторов производства: ценообразование и формирование доходов

- •10.1. Спрос на рынке факторов производства

- •10.2. Предложение факторов производства. Рента, условия ее получения

- •10.3. Рынок земли. Земельная рента. Цена земли

- •10.4. Рынок труда. Заработная плата

- •10.5. Рынок капитала. Ссудный процент

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 11. Предприятие и его динамика

- •11.1. Понятия предприятия. Классификация

- •Предприятие можно рассматривать как первичную технологическую систему, оно может быть многофункциональным и технологически неоднородным.

- •11.2. Внутренняя и внешняя среда предприятия

- •11.3. Диверсификация, концентрация и централизация производства

- •11.4. Открытие и закрытие предприятия

- •11.5. Санация и банкротство

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 12. Издержки, выручка, прибыль предприятия

- •12.1. Валовые выручка и издержки

- •12.2. Прибыль бухгалтерская и экономическая

- •12.3. Чистый денежный поток. Приведенная (дисконтированная) стоимость. Внутренняя норма доходности

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 13. Предприятие: затраты–выпуск

- •13.1. Переменные и постоянные издержки

- •13.2. Общие, средние и предельные величины выручки и эффективности

- •13.3. Отдача от масштаба производства: повышающаяся, неизменная, снижающаяся

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 14. Риск и экономическая безопасность предприятия

- •14.1. Технологическая неопределенность. Неопределенность внутренней и внешней среды

- •14.2. Риски и способы их снижения

- •Вычисление среднего квадратичного отклонения

- •14.3. Страхование: цели, объекты

- •14.4. Экономическая безопасность

- •Вопросы для самопроверки

- •Тема 15. Понятие безработицы и инфляции

- •15.1. Безработица и ее формы. Определение уровня безработицы

- •15.2. Экономические и социальные последствия безработицы. Закон Оукена. Регулирование рынка труда

- •Регулирование рынка труда

- •15.3. Инфляция: причины, формы, измерение

- •Измерение инфляции

- •15.4 Кривая Филлипса. Последствия инфляции. Антиинфляционная политика государства: цели, инструменты

- •Вопросы для самопроверки

- •Заключение

- •Библиографический список

- •Ф ещенко Валентина Семеновна

Вопросы для самопроверки

1. Представьте в виде математических формул, графиков и сравните основные понятия теории потребительского поведения (функция полезности, кривые безразличия, предельная норма замещения, уравнения бюджетной линии, и др.) и теории производства (производственная функция, изокванта, изокоста, оптимальная комбинация ресурсов и др.).

2. В чем состоит различие технической (технологической) эффективности и экономической? Какого рода эффективность характеризуют показатели фондоотдачи, капиталоемкости, материалоемкости?

3. Утверждают, что рабочая сила – основной фактор производства, значение которого возрастает. Расходы на заработную плату относятся к основному или оборотному капиталу?

4. Коэффициент обновления основных фондов возрос с 4 до 6%, коэффициент выбытия с 2 до 3%. В результате основной капитал предприятия: а) молодеет; б) стареет быстрее, чем раньше; в) сохраняет свой возраст неизменным?

[8, гл. 2; 11, т.1, гл. 7; 24, разд. 7.3.; 25, гл. 10; 41, гл. 6; 44, т.6; 45, разд. 8.1.]

Тема 10. Рынки факторов производства: ценообразование и формирование доходов

Процесс производства, как известно, представляет собой трансформацию производственных ресурсов (от фр. ressource – возможность, средство, способ) в продукт, товар или услугу. Поиск и приобретение ресурсов фирмой, таким образом, предшествует собственно изготовлению продукта, поэтому обратимся теперь к рассмотрению рынка факторов производства.

Множество различных видов ресурсов естественного или искусственного происхождения можно объединить в четыре агрегированные группы, которые называют факторами производства (от латинского factor – делающий, производящий) – труд, капитал, земля, предпринимательские способности.

Факторы производства приносят доход их собственникам, они могут передаваться в пользование, аренду – труд, земля, оборудование (лизинг), или переходить в полную собственность на условиях купли–продажи (кроме фактора “труд”).

Цены на ресурсы играют существенную роль в экономической системе.

Во-первых, они формируют доходы домохозяйств, предлагающих свои ресурсы предпринимателям, актуальным является вопрос о размере долей доходов, идущих конкретным социальным группам.

Во-вторых, для фирмы цены на ресурсы являются издержками производства, для максимизации прибыли необходимо минимизировать издержки путем рационального использования ресурсов.

В-третьих, цены на ресурсы способствуют эффективному распределению ресурсов между пользователями.

Формирование цен факторов производства в принципе не отличается от формирования цен конечных товаров, цены формируются под влиянием спроса и предложения. Отличие состоит в особенностях формирования спроса и предложения производственных ресурсов, в воздействии на него множества институциональных структур – государства, профсоюзов, фирм и др.

10.1. Спрос на рынке факторов производства

На рынке факторов производства агенты рынка выступают в иных ролях, чем на рынке готовой продукции: фирмы являются покупателями, а собственники ресурсов, в конечном счете, домохозяйства, продавцами. В основе спроса на ресурсы лежит ожидаемый доход, который намерены получить фирмы, производя с помощью этих факторов различные товары и услуги. Можно выделить несколько моментов, характеризующих особенности этого спроса.

Во-первых, спрос на факторы является производным, поскольку зависит от спроса на конечную продукцию, произведенную с помощью этих ресурсов, и от цены готовой продукции. Так, снижение спроса на одежду в период экономического спада вызывает сокращение спроса на оборудование для швейных предприятий, а снижение цены на одежду будет определять приемлемые границы цен на оборудование при прочих равных условиях.

Во-вторых, факторы производства не могут использоваться по отдельности, следовательно, спрос на них является взаимозависимым: изменение спроса на оборудование приведет к изменению спроса на рабочую силу, его обслуживающую.

В-третьих, факторы в большей или меньшей степени являются взаимозаменяемыми, поэтому увеличение спроса на один ресурс может привести к сокращению спроса на другой.

В-четвертых, спрос на факторы производства со стороны фирмы зависит от производительности факторов, т. е. от возможности производить больший объем продукции с помощью единицы данного фактора.

Эластичность спроса на ресурсы обусловлена несколькими причинами:

коэффициентом снижения МР; если незначительное снижение цены на ресурсы приводит к относительно большему возрастанию требуемого количества ресурсов, т. е. МР снижается, спрос на ресурс является эластичным, и наоборот;

легкостью ресурсозамещения: чем легче замещается какой-либо фактор, тем эластичнее спрос на него;

эластичностью спроса на продукт: чем выше эластичность спроса на продукт, тем выше эластичность спроса на ресурс;

долей издержек на конкретный ресурс в общей сумме издержек: чем больше общих издержек приходится на какой-то ресурс, тем выше эластичность спроса на данный ресурс. Например, если бы затраты на труд были бы единственными издержками производства, то 10%-е повышение ставки заработной платы увеличило бы издержки фирмы на 10%. При эластичном спросе на продукт такой рост издержек привел бы к относительно большему снижению продаж и, следовательно, к резкому сокращению спроса на труд. Но если затраты на труд составляют 50% издержек производства, то 10%-й рост ставки заработной платы вызвал бы повышение издержек только на 5%. Спрос на труд был бы менее эластичен.

Производительность фактора измеряется не только в физических (МР), но и в денежных единицах (MRP). Стоимостным показателем производительности фактора является предельный продукт фактора в денежном выражении.

Предельный продукт фактора, например труда L, в денежном выражении MRPL – это произведение предельного физического продукта фактора L и предельного дохода, полученного от продажи одной дополнительной единицы продукта:

![]() ,

,

где MRPL – предельный продукт фактора L в денежном выражении; MPL – предельный продукт фактора L в физическом выражении; MR – предельный доход от продажи дополнительной единицы продукции, произведенной фактором L.

В условиях совершенной конкуренции, когда фирма является “ценополучателем”, P = MR, поэтому MRPL = MPL · P, где Р – цена единицы выпускаемой продукции.

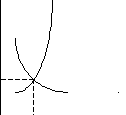

Кривая предельной отдачи (или предельной доходности) фактора является одновременно кривой индивидуального спроса на данный фактор. Кривая спроса направлена вниз, и ее расположение зависит от предельной производительности ресурса и цены продукта, произведенного с помощью данного ресурса.

В условиях чистой конкуренции цена продукта является постоянной, и кривая спроса на ресурс плавно понижается исключительно из-за убывающей предельной производительности.

В условиях несовершенной конкуренции кривая спроса на ресурс падает вниз, поскольку: 1) уменьшается предельный продукт; 2) снижается цена продукта по мере его выпуска.

Затраты фирмы на приобретение каждой дополнительной единицы фактора являются предельными издержками ресурса (MRC). Если фирма приобретает ресурс на конкурентном рынке, то предельные издержки на их приобретение будут равны их ценам: MRC = PX, где PX – цена фактора (рис. 39).

При использовании ресурсов необходимо иметь ввиду два взаимосвязанных вопроса:

1. Каким должно быть сочетание факторов для производства любого данного объема продукции с наименьшими издержками?

2. Какое сочетание ресурсов будет максимизировать прибыль предприятия?

Р ресурса

S = MRC

Ре

D = MRP

Q e Q ресурса

Рис. 39. Спрос на ресурсы и предложение ресурсов

При определении сочетания факторов, минимизирующих издержки при любом объеме производства, принимаются во внимание цены факторов производства, их взаимозаменяемость и предельная производительность. Таким образом, оптимальное сочетание факторов, используемых в производстве любого объема продукции, достигается тогда, когда последний затраченный рубль на покупку каждого фактора дает одинаковый прирост общего выпуска продукции (МР):

![]() ,

,

где МР – предельный продукт фактора труд (L), капитал (К), земля (N), а РХ – соответственно цены этих факторов.

Например: Если МРL / PL > MPK / PK, то фирма минимизирует свои издержки путем замены капитала трудом, т. е. относительно более дорогой фактор (К) замещается более дешевым (L). Замещение капитала трудом следует проводить до тех пор, пока отношение предельного продукта каждого ресурса к их ценам не будет равно.

Для сравнения: правило производства с наименьшими издержками аналогично правилу максимизации полезности для потребления, изложенному в теме 6.

Минимизация издержек есть обязательное условие для максимизации прибыли. Существует множество различных уровней производства, при которых фирма может производить продукт с наименьшими затратами. Но есть один единственный уровень объема производства, при котором предприятие максимизирует прибыль. Из предыдущего анализа рынков продукта (гл. 7) следует, что выпуск продукции с максимальной прибылью имеет место, если предельный доход равен предельным издержкам: MR = MC. Этот подход может быть применен и к анализу рынка ресурсов.

При формировании условий максимизации прибыли необходимо учитывать предельный продукт ресурса в денежном выражении (MRPX), отражающий спрос на продукцию, произведенную с помощью используемого фактора – L, K, N, поскольку спрос на факторы является производным.

Приобретая каждую дополнительную единицу ресурса, фирма сравнивает получаемый в результате её применения прирост предельного дохода (MRP) и прирост предельных издержек (MRC).

Чтобы максимизировать прибыль, объем использования каждого ресурса должен быть скорректирован таким образом, чтобы величина предельной доходности этого фактора (MRPX) равнялась издержкам его дополнительной единицы (MRCХ):

MRPX = MRCX.

Увеличение затрат на приобретение фактора будет продолжаться до тех пор, пока MRPX не будет равен MRCX , на конкурентом рынке MRРX = РХ. Если предельный продукт фактора в денежной форме превышает предельные издержки на его приобретение MRPX > MRCX, то фирме следует увеличивать количество используемого ресурса, и наоборот. Если MRPX < MRCX, фирме следует уменьшить количество применяемого фактора.

Поскольку фирма использует одновременно несколько факторов, то правило максимизации прибыли имеет вид:

![]() .

.

Следует обратить внимание, что MRPX всех ресурсов должен быть не только пропорционален их ценам, но и равен их ценам, тогда их отношение равно 1.

Соблюдение этого условия означает, что фирма функционирует эффективно, т. е. обеспечивает оптимальную комбинацию факторов, минимизирующую издержки производства при единственно возможном объеме выпуска, максимизирующем прибыль.