kholopov-harm-pract1

.pdfГАРМОНИЯ ЭПОХИ РОМАНТИЗМА |

411 |

ï Предлагаемые последования несложны по технике выполнения, но сти-

листически они несколько выходят за пределы старой гармонии, примерно соответствуя простейшим видам техники симметричных ладов (= «ладов ограниченной транспозиции») О. Мессиана.

Благодаря ограниченности транспозиции – а уменьшенный лад, как и уменьшенный септаккорд, имеет всего три различных по звуковому составу высотных позиции – выучить надо всего три тональности. Так, в Примере

209 А это Е-dur, F-dur и Fis-dur; G-dur играется по тем же нотам, что и Е-dur,

но лишь в чуть ином порядке (понятно, что аккорды левой руки не составят нигде никаких затруднений). As-dur – как и F-dur, A-dur как Fis-dur, и так далее. Если перемена звукоряда вызывает затруднение, целесообразно сначала играть пассажи одного такта отдельно от другого, вверх и вниз.

Странности записи аккордов в Примере 209 А объясняются сохранением в гамме каждого из трех голосов орфографии лада, выписанной на аналитический строчке внизу. Практически нужно слышать мелодию в гамме «полу- тон-тон» (= 1.2), подставляя под каждый звук поочередно то минорный секстаккорд, то мажорный квартсекстаккорд. Аналогично и в Примере 209 Б.

Последования должны звучать, как нежные переливы красок.

412 |

Раздел III |

ЗАДАНИЕ 27

îДва варианта (выбрать одну из пар):

1. А. А. К. Лядов. 8 русских песен для оркестра, Часть III (Протяжная) и V (Былина о птицах) и

Б. М. П. Мусоргский. Песня «Над рекой» из цикла «Без солнца», или

2. А. Н. А. Римский-Корсаков. «Снегурочка»,

хор «Ай, во поле липенька» из III действия (ц. 203–206, до песни про бобра) и

Б. Ф. Лист. Песня «Безмолвен будь» (из I тетради).

ð Написать обработку народной песни, выбрав одну из следующих мело-

дий:

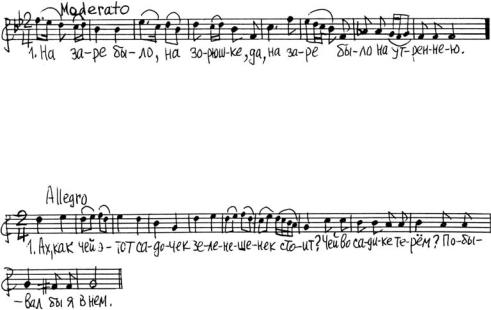

• Пример 215 А Б В А. «На заре было на зорюшке». Протяжная

1.На заре было, на зорюшке, да, на заре было на утреннею.

2.На заре было на утреннею, Там девушка коровушку доила,

3.Там девушка коровушку доила, Подоивши, молочко цедила.

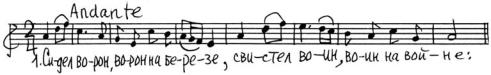

Б. «Ах, как чей этот садочек». Плясовая

ГАРМОНИЯ ЭПОХИ РОМАНТИЗМА |

413 |

1.Ах, как чей это садочек зеленешенек стоит? Чей во садике терём? Побывал бы я в нем.

2.Чья во тереме кроватушка тесовенька стоит? На кроватушке перинка пуховенькая.

3.На перине изголовьице высокое лежит,

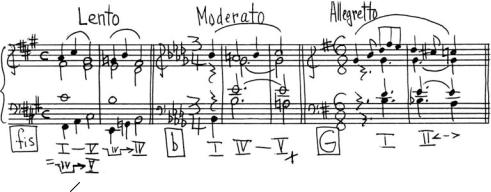

Визголовье одеяльце черна соболя. В. «Сидел ворон на березе». Протяжная

1.Сидел ворон, ворон на березе, Свистел воин, воин на войне:

2.«Пропадать тебе, тебе, мальчишка,

Вчужой дальней, дальней стороне.

3.Ты зачем, зачем, мальчишка, Прочь от ро…, от родины бежал».

Фактура – голос в сопровождении фортепиано (всего три строки), по образцу обработок русских народных песен в сборниках Балакирева, РимскогоКорсакова, Лядова. Форма – куплетно-вариационная; взять три куплета и в каждом сделать различную гармонизацию, с нарастающей развитостью фактуры. Вокальная строчка на всем протяжении обработки должна быть запи-

сана с текстом.

Для студентов нерусской национальности возможно, по согласованию с педагогом, выбрать для обработки песню не русскую, а своей национальности, с аналогичными условиями в отношении ладовой характерности, величины мелодии, формы обработки.

ï По заданной фразе сыграть (с листа) прелюдию в простой трехчастной

форме с применением в середине модулирующей секвенции, аккордовых рядов; а также энгармонической модуляции.

414 |

|

Раздел III |

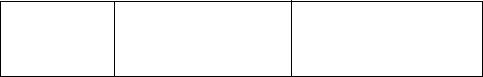

• Пример 216 А Б В. Возможные начальные фразы: |

||

А. |

Б. |

В. |

(Знак V1 указывает на доминанту без примы).

Пояснения к Заданию 27

î В каждом варианте аналитической части задания под буквой «А» дан ма-

териал, связанный с обработками русских народных песен. Общие принципы обработки, послужившие основой для указанных произведений русских ком- позиторов-классиков, могут быть непосредственно применены и при выполнении письменной части этого задания.

Проблематика анализа сходна с той, которая приведена в пояснениях к предыдущему заданию. Поэтому ограничимся лишь напоминанием о тех вопросах, которые нужно особенно внимательно рассмотреть при анализе:

–стилистическое своеобразие народных мелодий;

–ладовая специфичность народной мелодии;

–трактовка лада и тональности при обработке (соотношение тональных и модальных элементов);

–музыкальный склад гомофонный, подголосочный, аккордовый, полифонический; голосоведение;

–функциональность гармонии;

–каденции, гармоническое выполнение формы; средства развития формы;

–индивидуальные и стилистические особенности обработки, яркие композиторские находки.

Аналитический материал под буквой «Б», наоборот, требует некоторых пояснений еще об одной технике, получившей большое распространение в позднеромантическую эпоху (2-я половина XIX века – начало ХХ века). Это

ГАРМОНИЯ ЭПОХИ РОМАНТИЗМА |

415 |

– функциональная инверсия, то есть как бы «обращение» направленности тонально-функционального тяготения и соответственно, тональнофункционального движения.

Вкратце напомним основные ее проявления:

Классический принцип |

|

|

Инверсия |

||

Основная идея – централизация, сила |

Основная идея – богатство, |

||||

логических связей. |

многообразие, детализированность |

||||

|

оттенков экспрессии. |

|

|||

Движение к тонике. |

Движение, обходящее тонику. |

||||

Разрешение гармоний каданса в тонику. |

Прерванный каданс. |

|

|||

Гармонические обороты по типу устой- |

Гармонические обороты по типу |

||||

чивого каданса. |

прерванного каданса. |

|

|||

Структурное выделение устоя. |

Структурное выделение неустоя. |

||||

Подчеркивание консонанса. |

Подчеркивание диссонанса. |

||||

Начало фразы с устоя, с консонанса. |

Начало фразы с неустоя, диссонанса. |

||||

Завершение фразы на консонансе. |

Завершение фразы на диссонансе. |

||||

Устой, консонанс как цель движения. |

Цель движения – неустой, диссонанс. |

||||

Мелодика как фигурация консонанса. |

Мелодика как фигурация диссонанса. |

||||

Разрешение неаккордового звука в ак- |

Задержка |

разрешения |

неаккордового |

||

кордовый. |

звука в аккордовый. |

|

|||

Нацеленность мелодического движения |

Нацеленность |

мелодического движе- |

|||

на аккордовый звук. |

ния на неаккордовый звук. |

||||

Окружение устоя тяготеющими к нему |

Окружение неустоя (и диссонанса) тя- |

||||

неустоями. |

готеющими к нему своими неустоями |

||||

|

(и диссонансами). |

|

|||

Господство центральных функций. |

Большое развитие местных функций. |

||||

Сосредоточение интереса на стремле- |

Сосредоточение |

интереса на самом |

|||

нии созвучия к тонике. |

созвучии, за счет его тяготения к то- |

||||

|

нике. |

|

|

|

|

Тональная однозначность. |

Тенденция к тональной двузначности |

||||

|

(далее – и многозначности). |

||||

Смысл линеарных гармоний (проходя- |

Смысл линеарных гармоний (прохо- |

||||

щих, вспомогательных) – в их переходе |

дящих, вспомогательных) – в их соб- |

||||

к разрешению в основную тонально- |

ственном звучании при ясности функ- |

||||

функциональную. |

ции движения к разрешению в основ- |

||||

|

ную тонально-функциональную гар- |

||||

|

монию. |

|

|

|

|

Вуалирование собственных структур- |

Полное |

раскрытие |

собственных |

||

ных и фонических свойств неустоев в |

структурных |

и |

фонических свойств |

||

пользу подчеркивания структурных и |

неустоев |

за |

|

счет |

подчеркивания |

фонических свойств тоники. |

структурных |

и |

фонических свойств |

||

416 |

|

|

Раздел III |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

тоники. |

|

|

|

|

Вся функциональная ткань – последо- |

Тенденция к последованию из одних |

|

||

|

вание консонансов, часто предваряемых |

(мягких) диссонансов-неустоев, раз- |

|

||

|

подчеркивающими их консонантность |

решающихся в конце (не обязательно) |

|

||

|

диссонансами. |

в консонанс. |

|

|

|

|

Основной принцип тональной структу- |

Различные принципы: помимо функ- |

|

||

|

ры – функциональная однозначность. |

циональной |

однозначности |

может |

|

|

|

быть и функциональная многознач- |

|

||

|

|

ность, тонально-функциональная дву- |

|

||

|

|

значность (возможность понимать по- |

|

||

|

|

следование с точки зрения двух цен- |

|

||

|

|

тров), многозначность (соответствен- |

|

||

|

|

но – нескольких центров), тональная |

|

||

|

|

переменность. |

|

|

|

|

Подлинным центром может быть толь- |

Центрами могут быть не только кон- |

|

||

|

ко консонанс. |

сонанс, но также диссонанс. |

|

|

|

|

Всеобщность тональной централизации. |

Помимо централизации возможны и |

|

||

|

|

смещения центра на другие ступени. |

|

||

|

Подчиненные центры структурно тож- |

Подчиненные центры могут быть не |

|

||

|

дественны основному (поэтому всюду |

тождественны |

основному; |

поэтому |

|

|

мажор и минор). |

наряду с мажором и минором прорас- |

|

||

|

|

тают и другие ладовые типы (напри- |

|

||

|

|

мер, гармонический минор с центром |

|

||

|

|

на V ступени дает доминантовый лад, |

|

||

|

|

мажор с центром на III ступени поро- |

|

||

|

|

ждает фригийский лад, система с цен- |

|

||

|

|

тром на увеличенном трезвучии – уве- |

|

||

|

|

личенный лад и т. д.); а мелодическая |

|

||

|

|

фигурация центрального |

элемента |

|

|

|

|

складывающегося таким путем лада |

|

||

|

|

дает специфический ладовый звуко- |

|

||

|

|

ряд. |

|

|

|

Вместе с тем специфика промежуточного, переходного этапа (к новой музыке ХХ века) в эпоху позднеромантической гармонии состоит в том, что новые трактовки аккордики, тональных функций, ладовых звукорядов только еще «ответвляются» от всеобщности тонально-функциональной системы мажора и минора. Почти всегда новые явления возможно свести к обычным классическим прототипам. Поэтому важен индивидуальный подход ко всякой данной гармонической структуре.

При анализе нельзя впадать ни в ту, ни в другую крайности: нельзя игнорировать новое качество позднеромантической гармонии (у Вагнера, Листа,

ГАРМОНИЯ ЭПОХИ РОМАНТИЗМА |

417 |

Грига, Франка, Вольфа, Брукнера, Малера, Регера, Мусоргского, РимскогоКорсакова, Глазунова, Танеева, Лядова, Рахманинова, Скрябина), но вместе с тем нельзя и не видеть производного характера этих новшеств от основного ствола тонального мышления эпохи, от фундаментальных закономерностей широко развитой системы европейского мажора и минора. Даже если новшества (вроде перечисленных) представляют собой нечто противоположное фундаментальным закономерностям основной системы, и именно потому, что они противоположны этим закономерностям (принадлежащим европейской тональной системе), функциональная инверсия есть развитиеперерождение свойств мажорно-минорной тональности.

На единство закономерностей классической функциональной тональности и перехода некоторых из них в свою противоположность указывает термин «функциональная инверсия».

Для конкретизации основных приемов функциональной инверсии приведем несколько примеров (из широко известных либо анализировавшихся

произведений). |

|

|

|

Вагнер, «Тангейзер», романс Вольфрама; |

||||

Прерванный каданс |

|

– |

||||||

|

|

|

|

|

Вагнер, «Тристан и Изольда» заключение |

|||

|

|

|

|

|

«ариозо» Изольды c-moll из 1-й картины; |

|||

|

|

|

|

|

Римский-Корсаков, соло Звездочета «Я – |

|||

|

|

|

|

|

колдун» из «Золотого петушка». |

|

||

Структурное |

выделение |

– |

Вагнер, вступление к опере «Тристан и |

|||||

неустоя |

|

|

|

|

Изольда». |

|

|

|

Завершение |

фразы |

на |

– |

там же; также: Чайковский, «Времена го- |

||||

диссонансе |

|

|

|

|

да», № 1, «Январь», конец 1-го предложе- |

|||

|

|

|

|

|

ния; Верди, «Отелло», тема любви. |

|

||

Диссонанс |

как |

цель |

– Римский-Корсаков, «Снегурочка», |

мотив |

||||

движения |

|

|

|

|

Мизгиря в |

финале |

I действия, |

ц. 137 |

|

|

|

|

|

(«Опущены стыдливые глаза»). |

|

||

Мелодика |

как фигура- |

– |

Чайковский, Шестая симфония, I часть, |

|||||

ция диссонанса |

|

|

кульминация на уменьшенном септаккор- |

|||||

|

|

|

|

|

де в репризе. |

|

|

|

Нацеленность |

мелоди- |

– Рахманинов, |

Вторая |

симфония, |

Adagio, |

|||

ческого движения |

на |

|

вступительная тема. |

|

|

|||

неаккордовый звук |

|

|

Римский-Корсаков, «Сказание о невиди- |

|||||

Тональная |

и |

внутрито- |

– |

|||||

нальная переменность – |

|

мом граде Китеже», ариозо князя Юрия |

||||||

(децентрализованность) |

|

«О слава, богатство суетное». |

|

|||||

418 |

Раздел III |

Прорастание иных ла- – Лядов, «Волшебное озеро». довых типов (ладов вне мажора и минора)

Вопределенной мере учет действия функциональной инверсии необходим

идля понимания особенностей гармонической структуры в задаваемых произведениях Мусоргского и Листа.

ð Стиль гармонии почти полностью зависим от характера и ладового свое-

образия избранной для обработки народной мелодии.

Необходимо тщательно исследовать ладовые возможности, предоставляемые мелодическим материалом для вертикали, аккордики1.

Стилистический тип обработки здесь рекомендуется с ориентацией на то, как они делались в XIX – начале ХХ века (до Стравинского и Бартока). Главная задача – чутко уловить дух гармонии, обуславливаемой интонационным строем и ладом мелодии, не нарушить стилистической чистоты гармонии.

Технически – должно быть максимально возможное стилистическое слияние между интонационным строем народной мелодики и аккордовой гармонией сопровождения.

Идеальный образец такого стилистического слияния мелодики и аккордики – «Хор поселян» из «Князя Игоря» Бородина (то, что мелодия хора – не подлинная, а сочиненная композитором, не мешает примеру быть абсолютно безупречным в данном отношении).

Форма обработки в целом не может быть регламентирована очень строго и подробно. Общие контуры возможного построения представим на схеме:

Вступление |

– 1–2 такта у фортепиано; в сущности – настройка; |

|

I куплет |

– |

минимальное голосоведение; |

II куплет |

– удвоенное двухголосие в сопровождении, переходя- |

|

|

|

щее в легкие трехголосные аккорды; |

III куплет |

– 4-х-голосные аккорды с октавным удвоением баса; |

|

Заключение |

– |

2–3 такта у фортепиано; может быть – повторение |

|

|

последних двух тактов песни с разрешением в тони- |

|

|

ку (заключительный аккорд); либо повторение всту- |

пления, если оно на своем материале, с доразвитием и устойчивой каденцией.

1 Рекомендуется прочесть главу VIII «Лекций по курсу гармонии» И. В. Способина и тему 27 из «Бригадного» учебника гармонии.

ГАРМОНИЯ ЭПОХИ РОМАНТИЗМА |

419 |

Общие замечания о гармонии

Следует избегать общеевропейских гармонических оборотов, даже некоторых аккордов (D7-аккорда, уменьшенного септаккорда, альтерированных, хроматических аккордов и т. п.).

Аккордика – преимущественно (или даже исключительно) трезвучноконсонантная, может быть вообще без септаккордов. Диссонирующие сочетания – лучше от линеарности, то есть от проходящих и вспомогательных звуков, контрапунктирующих мелодии (как в хоре «Ай, во поле липенька» из оперы Римского-Корсакова).

Целесообразно на некоторых участках противодвижение контурных голосов (мелодии вокальной партии и баса фортепианного сопровождения). Это значит, что при ходе опорного звука мелодии вниз бас идет вверх в ближайший консонирующий звук, и наоборот. От подобного голосоведения может зависеть выбор аккордов (по образцу середины хора Мусоргского «На кого ты нас покидаешь»).

Фактура четырехголосия = 1 + 3, то есть в виде двух слоев: 1) бас и 2) два средних голоса вместе с мелодическим. Особое внимание к модализмам – характерным последованиям аккордов, нетипичным для мажора и минора, но звучащим, как в особых ладах. Отсюда широкое использование всех консонирующих трезвучий лада (может быть в основном виде, а не в обращениях), без подчеркивания «главных» (то есть главных с точки зрения классических тональных ладов).

«Минимальное голосоведение» в I куплете – либо начало с выдержанных (удвоенных в октаву) однозвучных консонантных поддержек мелодии, либо начало с одноголосного запева (в вокальной партии, без фортепиано; только первая фраза, 1–2 такта) с подхватом в виде удвоенного в октаву двухголосия или что-либо аналогичное. Фактура едва ли может упрощаться на протяжении куплета. Фактурный рисунок лучше немного менять (во 2-й половине куплета), а не сохранять неизменным.

II-й куплет в целом должен быть заметным движением вперед по сравнению с I-м. Притом не столько за счет ритмического оживления, сколько с помощью уплотнения и усложнения фактуры (прибавление голосов, если сравнивать аналогичные участки мелодии I и II куплетов).

III-й куплет должен быть сплошь в аккордовом изложении. В последнем куплете допустимы (вовсе не обязательны) даже элементы хроматизма – ни в коем случае не в виде альтерации звука в голосах, типа c1 – cis1, а из-за возможного отклонения либо взятия недиатонического трезвучия, если крайние голоса образуют звучное и логическое голосоведение («вразбивку»).

420 |

Раздел III |

Как всегда в музыке, связанной с текстом, надо внимательно исследовать поэтические образы и отдельные слова, также структуру строк, с целью не упустить возможности отразить в обработке какие-то существенные яркие детали словесного слоя музыкальной формы. В особенности это важно для кульминационных, заключительных участков формы. Например, Мусоргский в песне Марфы «Исходила младешенька» (из «Хованщины») при словах пятого куплета «свечи божие» изобразил пламя свечей с помощью тремоло в невесомом регистре. Но изобразительные моменты должны быть редкими и хорошо согласовываться с формой пьесы. (Однако, если подобных характеристических моментов в тексте нет, то не надо пытаться найти их во что бы то ни стало.)

ВНИМАНИЕ! Несмотря на то, что обработка подлинной народной песни требует написания сравнительно небольшого количества нот (здесь 30–40 тактов, причем в I-м куплете – прозрачная ткань, в начале его возможна выдержанная октава вместо аккордов), общий объем работы примерно такой же, как и при сочинении прелюдии такой же величины. Рекомендуется, четко представляя себе общий замысел обработки в целом, подыскать не один, а несколько вариантов гармонизации в каждом куплете, и далее отобрать лучшие из вариантов – наиболее богатые по гармонии, наиболее точные в стилистическом отношении, дающие наиболее естественное развитие.

ï Условия игры прелюдии – в основном те же, что и прежде. На этот раз

рекомендуется следующая форма, главное новшество – аккордовый ход в конце середины:

Период |

|

Середина |

Реприза |

Кода |

|

4 + 4 |

2 2 |

–––––––––– |

4 2 |

2 |

2 2 |

I – V I – вVII< |

V – нIII – вVII< – ход – V |

I – IV – нII – V – I – … – I |

|||

º»»©

1.Период – из двух предложений, второе кадансирует в мажоре на высокой VII ступени (как С – Н, с – Н). Необходимо установить план модуляции, краткой, но убедительной (в миноре, очевидно, план должен быть иным, чем

вмажоре).

2.Начало середины должно быть сделано с тем же материалом, что и начало периода, но только в другой гармонии.

Далее идет секвенция по большим терциям вниз; но сопрано должно идти не вниз, а вверх (или перестановка голосов или изменения в верхних голосах, пусть даже и в ущерб секвенции). Главное, чего надлежит добиваться –